《道的生成与本体化》读后感摘抄

《道的生成与本体化》是一本由蒋重跃 著著作,四川人民出版社出版的精装图书,本书定价:89.00元,页数:2021-3,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《道的生成与本体化》读后感(一):读后感

治中国思想史者大多从两条路出发,一以借用西方哲学之方法来进行解析,并进行对比,指出中国思想中所蕴含的西方哲学概念,二以中国本土概念出发,来进行内部考察,指出其思想模式之转换。而第一派以西哲进行分析时,则多受“以西释中”之讥。 针对西方学者认为的不能用西方哲学衡量传统中国思想这一问题,本书方法篇中关于研究方法的讨论,算是对其很好的回应。并且能够帮助我们理解前面本体篇的运用西方哲学方法来进行研究的原因。作者认为虽然中国思想并非在西方传统中生长起来,但其都应具有一符合相同条件之共享框架。因此能够进行公度,正如数学中的公约数一样。但究竟如何确认这一合适的共享框架则需要个人自己体会了。并且针对西方学者将西方哲学作为西方文化之专利,作者巧妙推理指出最终会导致西方学者研究其他文化中生长的思想,就不能采用西方哲学概念和术语,因为其他文明中的思想没有生长在西方文化中,是不应该用西方哲学概念和术语来研究和分析的(页368)。堪称是以子之矛,攻子之盾。也侧面论证了西方哲学方法并非只能运用于西方文化圈,也是可以用于研究其他文化的。 在明晰了作者的立论点后,就能更好来看待作者本体篇的一些分析了。在本体篇中,作者指出了从老子提出道(指称世界本原和总体,在事实判断上有具体化倾向和可能,但担当事物法则时力量较弱)以来,道通过庄子(指出道的无所不在,完成了道的本体属性),荀子,韩非子等先秦诸子的发挥,其实已经具有了哲学的框架,而非是如同黑格尔所说中国人虽然提出了作为最高本质的道,但却缺少抽象的普遍。在过渡到具体时,却没能给思想创造一个范畴的王国。针对这一问题,作者通过考察荀子思想中的类,指出荀子通过类观念将具体事物进行了类概念的思考,其实已经具有范畴的萌芽,但可惜因为其实用功利目的,所以导致了在概念化和体系化上的不充分。而荀子的高足韩非子则通过稽,将代表生成生成属性的道和代表本体化过程的理结合起来,超越了抽象的普遍:经过自我否定而变成了理,进入本质意义的世界,表现出了复杂多样的发展形态。 探讨本体化和生成过程是如何联系的同时,作者也关注思想之间的相互交流和发展,因此通过老子的反者道之动的辩证发展观,指出了儒道两家其实并不是非此即彼的关系,先秦诸子的不少理论其实都是相互影响,相互发展的。儒家通过对反者道之动的辩证发展观体悟,提出了各自的理论,秉持“权变”的思路,在面对现实中遇到的一些虽然不符合礼仪,但符合仁爱的事情进行权变的处理。最终完成了从基本原理向伦理哲学的转变。

《道的生成与本体化》读后感(二):书里有你,也有现实

读过陈鼓应先生关于老子的著作,对“道”有了更加浓厚的兴趣。拿到这本书,翻了目录、序和后记,我皱起了眉头。

本书选录的文章,除了《齐国道论纲要》一篇写于20世纪80年代,都是21世纪以来——其中的绝大多数是最近这10年间——写成发表的。要命了,是学术论文集!

我发动洪荒之力,做了简要概括,也有一些联想,在此记下。

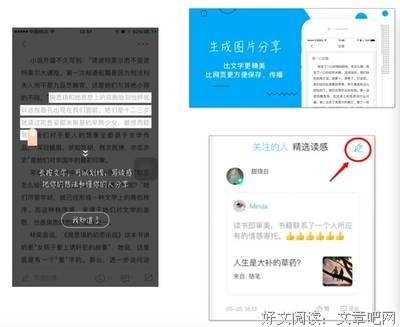

https://share.mubu.com/doc/4C77yemV-rO

部分文章一览要想解除偏蔽,就得看到矛盾双方。哲学接触稍多一些,会发现中西总有相通的地方。荀子所说的“解除偏蔽”要看到矛盾双方,和马克思主义唯物观有异曲同工之妙。事物的对立统一,相互转化的哲学原理往往蕴藏在平凡生活中。了解事物全貌必然不能听信一面之词。盲目相信其中一方,则可能受到欺骗,而往往弱势群体会利用这一点,且屡屡成功。清楚地将双方乃至多方当做同样有需求有软肋的个人,看到双方乃至多方,就不会或较少被情绪和个人主张蒙蔽,也就能更全面地认识世界。

虚壹而静,前人论之甚详。所谓虚,承认人有前见( prejudice),但不因前见而妨碍接受新观点;所谓壹,承认人原来有知,但不因原来之知妨害新知,这叫作两,关键是不以原来的那个一妨害将要接受的这个一;所谓静,承认心未尝不动,但不以此动搅乱接受新知的静。总之,所谓虚壹而静,说的就是原有知识与新知之间的辩证关系,即怎样在原有知识的基础上接受新知的问题。库恩的范式理论主张科学的进步往往建立在前一座大厦摧毁殆尽之后,随后基础重新被建立,再发展巩固。荀子的主张看起来像是逐步取代甚至部分内容可持续共存。不同主张,提供了不同思路。实际上,基础彻底崩塌而后建立的过程似乎并不现实。知识永远互相牵连,无法彻底割裂。

在此(虚壹而静)基础上,人就可以把握道,就可以跨越物类,从事管理工作。近日在学习MBTI理论(可百度)。我的类型是ENTJ,总括为“天生的领导者”。一直是在被动接受理论类型赋予的标签,但我始终无法理解为什么会擅长担任领导。在读完管理工作和技术工作的论述之后,我突然意识到,MBTI 理论中的N系人格特点是:擅长抽象,J型人格特点是:擅长归类、下决定。管理工作往往需要抽象概括能力和决断力。这样一来,NJ型擅长管理也就可以说通了。灵光一闪、知识互联真是绝妙的体验。

现实常常“学而优则仕”,当个人业务能力优秀时,被“提拔”为领导也就指日可待了。所以到底是谁规定了当领导一定是比当专业人才更为优秀更为出色的前途?有人业务优秀,管理却乏善可陈,同理反之。所有人都按照一模一样的道路在进发,各得其所往往成为了幻境。社会评价体系太过单一,以至于混混沌沌没有目标没有体悟。最近越来越发现清晰生活目标和生活期望的人太过少数,而这多么令人艳羡。

絜矩之道絜矩之道的阐述是最为有趣的。“己所不欲勿施于人”和“己所欲则施于人”是完全不同的概念和感受。“愿意”携带了强烈的主观性,而现实中“以爱之名”造成的伤害屡见不鲜。我认为阅读、健身、减肥、早睡早起对你身体好,我便希望你也如此,可希望逐渐变成控制,控制带来的结果便是责骂或者冷暴力。“以爱之名”带来的事与愿违常发生在较为的亲密关系中,我们最不愿意伤害的人却被伤害得最深。理解肯定句式和否定句式的含义,能打开善的大门。“不愿意”也带有主观意愿,但是不愿意于是不施于人,这时的结果是“无”,他人并未接收到你的“不愿意”,即无实际影响。“愿意”于是施于人,这时的结果是“有”,无论他人是否愿意,都会被你的“愿意”侵袭甚至侵蚀。

以上即为零碎闲谈。

全书读完,作者的推理和逻辑令我身心舒畅,当然,很多内容太过学术我也没看懂……但是阅读体验还是不错的,而老师的序和学生(作者)的后记都十分令人感动。作者收集信息整理信息的能力蛮强的,原创思想也挺清晰,想来也是个学术大佬!

《道的生成与本体化》读后感(三):变化,评《道的生成与本体化》

从收到样书到读完全书,接近一个星期。在从选择这本书作为书评对象的时候,内心是比较忐忑的。一直以来认为书评的写作是很难写的。书评到底是以一个如何写作模式来写作,历来是众说纷纭。以前读张经纬的书评集时候,他的那种情景式的写作,把作者的背景融入其中,也不失为一种方法。但是面对一些读者来说,这样的写作方式实则难。笔者况且做不到。书评实际上是一种书写训练。说来说去,很难确定一种定式的书写模式,笔者也只能自己摸着石头过河,一步一步的去实验。 《道的生成与本体化:论古代中国的本体思想》,作者是蒋重跃,蒋重跃目前是北京师范大学世界史的博士生导师,在这本书没有面世之前,有其专著《韩非子的政治思想》,此书在学界的评价不错。博士期间师从刘家和先生,而此书的序言也是刘家和所写。其中比较详细的介绍了重跃在博士期间和后续的事情,以及两者之间如何在学术上相辅相成。纵观重跃本科、研究生、博士生的专业,科班出生。而在《韩非子的政治思想》一书之后,没有新著出现。重跃是一个著述不多的学者。而《道》这本书则是他二十年对先秦哲学的思考结晶。不是专著,而是论文集。而今年重跃和另外一位同事组织的一本口述史作品,由商务印书馆出版,其口述的对象则是刘家和。书名为《丽泽忆往:刘家和口述史》。 《道的生成与本体化:论古代中国的本体思想》,全书主要分为四个板块:本体、方法、资料、附录。从篇幅上看本体篇所收录文章最多,也是最具思辨性的文章。也是考察的典籍也是最多的。方法篇则主要是关于文化可不可度性的文章,一些更加与现实有关的文章,如何去运用的方法论。资料篇则是全书中在重视度上面最差的。收录的两篇早年论文,完全看不出资料的感觉,虽然算是一种资料汇编。但是资料篇板块实则不需要出现在此。有点凑数之嫌。附录的访谈录其中谈到把中国思想讲清楚,算是给我们提供一种新的思路。读重跃的文章,可以感觉到谈论这一类问题的人,实则是专业性、逻辑性比较强的。 本体篇的开篇文章点出书名的重要之词。“生成”性。道这个词在中国的思想史、哲学史上面,比重很大。无论上至王公大臣、下至小贩农民,都喜欢讲一讲什么是道。而我们的学术界,曾经也为道是否是唯心、唯物、本体、本原化而争论不休。《道的生成属性及其本体化发展——先秦道论初探》则是一篇关于对道论的厚实之作。这篇文章最早是发在南京大学学报的版面上。后记中对帮助他发表这篇文章的贵人十分感谢。不是专业的学生,也不会去思考什么是道论。道论是什么。重跃给的定义是“以讨论道、德、理等相关重要概念及其关系为己任的思想体系,其主要代表包括老子、庄子、管子、韩非子和《易传》等。”虽然是历时性的研究和考察多部典籍。一一的疏解开来,我看到是重跃这数年来的思考和定论。虽然是初探,实则是一种比较完整的体系探索。如果将来重跃能把共时性的研究加入其中,或许成就不可一般。文章说从老子的道到庄子的道、韩非子的道理论、易传的道。每一个的思想家的理论当然都有其缺陷,但是这种矛盾又是在一种体系下面可以自圆其说的。而说“生成”说是内在联系。笔者读完全文以后,感叹重跃能提炼出生成性贯彻整个历史的准确性。实际上道的生成是一种动态的。对动态为什么如此的有感触,是因为笔者自身的专业是属于医学专业,其中涉及了静态控制、动态控制。有些疾病在静态的状态下则不一定出现异常情况,而当处于动态状态下面,异样则出现了。我想此处所说的生成,这种生成也是一种动态的。它静止状态下,则不一定出现什么情况。而动态下,道则出现各种各样的情况。实际上重跃对于各个先秦典籍中的名词概念都做一一的疏理,这一点是我一直以为很认可的。如果不把一个概念给弄清,怎么能把事情给讲清楚。尽管概念也有出现误差,但是这种方式误差性是比较小的。比较期待将来重跃对于道论的研究,至少理论的方向是精准的。 本体篇的数篇论文,实际上也是先秦思辨哲学的一种回顾,重跃本身是研究法家出身,对法家的评论是很中肯的。法家受到历史以来的污蔑已经很多年了。也是需要还原一个本来的法家。一个思想家和一个思想团体,其思想怎么会是一成不变的,必然是有其矛盾性和侧重点,必然是变化的。法家始终重视现实政治。重跃所说法家的韩非注重现实政治,在逻辑、思辨、理论性上面不足,没有为中国的本体化体系提供更好的进步,是韩非子的不足。但是又同时指出法家对中国本体化的贡献。其评论中肯。就《古代中国人关于事物本体的发现——“稽”字的哲学之旅》 一文主要亮点就如刘家和所说“这篇文章有三个优点:第一,有中国传统,注意到了考证,特别是小学;第二,有比较,注意到了中西比较,海德格尔《形而上学导论》抓住是地方:但可能对西方哲学要更加深入;第三,把思想史研究提到哲学的高度来搞……”这三点在文章中彰显是淋漓尽致。至少我所看到重跃对西方哲学熟悉程度甚至不亚于其专业出生的,也不怪乎重跃是世界史的博导。对黑格尔的哲学的熟悉不能说有多么的炉火纯青,但至少不出错。 全文所引用的一些文献,有一些地方十分的不解。为什么其中所引用的《大学》的语句使用的是钱穆的《大学古本释义》的语句。关于这个问题,笔者没有自己去探究。文献引用至少在此处有些不恰当。有点怀疑。本体篇的文章最具有价值。值得各位想了解中国思想发展脉络的各位。主要还是道论方面,但是道论实实在在的影响着诸子百家。方法论的文章仅次于本体篇。但是其讨论名词矛盾中的一些见解颇有启发。奈何笔者的逻辑底子不好。写到此书,对重跃此书的评述,也算是把握的分寸没有超过尺度。评述总是挂一漏万,无法窥得全貌。仅就对道论一些提出自己的见解。希望各位方家指正。尽管笔者对此书把握的整体还是不够。学识浅薄。无法整体把握全貌。实际上是抽象的文字,自己只能用一些简单的具体事物来描述。最后,能读到这样不错的研究之作,感谢壹卷方对我给予的信任。

于2021年4月30日

《道的生成与本体化》读后感(四):奥秘的道教文化:“玄之又玄,众妙之门”

「术」是指科仪、风水、占卜、命相。「学」是指对经书道理的阐扬。华人社会,非常重视俗称「山」、「医」、「命」、「相」、「卜」等五术。山(仙道),指静坐、炼气、养生、药饵、灵修等。医(医疗),指针灸、方剂、推拿、食疗、心灵治疗等。命(算命),指紫微斗数、八字、四柱等。相(勘察),指手相、面相、骨相、名相(姓名学)、墓相(阴宅)、宅相(阳宅)、风水勘舆等。卜(卜卦),指易占、六壬、太乙神数等占卜术。「学」是指经书中的哲理要义。如《道德经》、《南华经》、《黄帝阴符经》、《太平经》、《周易参同契》、《抱朴子》、《清静经》、《悟真篇》等等,有些涉及民俗如《北斗经》、《南斗经》、《老子守庚申求长生经》、《受生经》、《玉历至宝钞》、《玉匣记》等等。。。

其实就像“宇宙大爆炸理论”

任何宗教或哲学的重点,都引导向那个“一”,可以说真正科学的宗教都应该是一元论的,所有的好与坏、美与丑、正与邪、天堂与地狱、天使与恶魔等等的二元对立,都像阴阳鱼一样相辅相成,也都源于那个模糊抽象的“一”。

是不是很像物理学家提出的“宇宙大爆炸理论”,最初,世界没有冷热,没有光暗,一切都是混沌无明,突然因为一个机缘,一个缘由,大爆炸了,在10的负43次方秒的一瞬间,一切诞生了,一切猛烈的膨胀,现而今所有的物质和能量,都来自那一瞬间,开天辟地,出现了无限的空间和无限的时间,宇宙就这么诞生了。大爆炸产生出的一切物质一切规律一切时间,可能就是我们找探寻的“本体”,换句话说,就是“一切”的根源。基督教也许把它叫做上帝,佛教把它叫做缘,道教把它叫做道。。。

中国神话里 “先天地而生”的 盘古,是否就是道的起源与本体的化身?盘古开天辟地,和物理学推论的“宇宙大爆炸”多么的相似啊!

中国古代神话对“宇宙大爆炸理论”的解读?据说很久很久以前,天地还没有形成,到处是一片混沌。它无边无沿,没有上下左右,也不分东南西北,样子好像一个浑圆的鸡蛋。这浑圆的东西当中,孕育一个人类的祖先——盘古。

过了一万八千年,盘古在这浑圆的东西中孕育成熟了。他发现眼前漆黑一团,非常生气,就用自己制造的斧子劈开了这混混沌沌的圆东西。随着一声巨响,圆东西里的混沌,轻而清的阳气上升,变成了高高的蓝天,重而浊的阴气下沉,变成了广阔的大地。从此,宇宙间就有了天地之分。盘古出世后,头顶蓝天,脚踏大地,挺立在天地之间。以后,天每日增高一丈,地每日增厚一丈,盘古也每日长高一丈。这样又经过一万八千年,天高得不能再高,地深得不能再深,盘古自己也变成了九万里长的顶天立地的巨人,像一根柱子一样撑着天和地,使它们不再变成过去的混沌状态。不知经过多少年,盘古还是死了,躺倒在地上。他的头部隆起,成为东岳泰山;他的脚朝天,成为西岳华山;他的肚子高挺,成为中岳嵩山;他的两个肩胛,一个成为南岳衡山,另一个成为北岳恒山。至于他的头发和汗毛,全变成了树木和花草。。。。无独有偶,印度教里也有描写宇宙万物诞生的场面,“搅拌乳海”:

善神(提婆)们和恶神(阿修罗)们在一次激烈的争执后,约定一同搅拌乳海,取得长生不老的甘露,然后均分。毗湿奴让大家把草药投入乳海;以须弥山作为搅海的杵;毗湿奴自己化身为巨龟俱利摩沉入海底,作为承托搅杵的支点承受搅杵的重量;以巨蛇那伽(一说是龙王婆苏吉(Vasuki))的身体,作为缠绕在须弥山上搅杵的搅绳。九十二个阿修罗持蛇头,八十八个提婆持蛇尾,以轮流拨动巨蛇身体的方式,一起搅拌乳海。经过千年的搅拌,在乳海翻腾的过程中,各种新的生命和宝物随之诞生,最后被众神瓜分。。。正邪相争,碰撞出宇宙万物?已知最古老的文明,苏美尔文明的传说里,最初天地混沌为一体,叫做“瀛海”。

天地之子风暴神“恩利尔”分开了天神“安”和地神“基 ”(...),并与地神基结合产生了宇宙组织和其他神明。《创世七泥板》中描述:天神"安"通过与地神"基"结合产生农作物 ,与其他女神结合产生各种神明,成为众神的祖先 。其后恩奇的儿子马尔都克成为新的众神之王 ,他腰斩了提亚马特 ,用其身体重新塑造了天地 。 苏美尔文明(距今4500年)雕塑和三星堆文明(距今4800年至3100年左右)雕塑?!? 玄之又玄,众妙之门一个有趣的现象,最近市面上哲学书籍越出越多,不知大家发现没有,这些书目大多停留在介绍“哲学发展史”这个维度,比如畅销的《中国哲学史》《人的宗教》《佛学概论》《世界宗教》《哲学从这里开始》。。。。都是浅尝辄止的简单入门科普读物,也可以说是一个现象,把中国读者当做一个“哲学婴幼儿”。

看我过书评的朋友一定知道,我作为一个普通读者,看书一向目的单纯,我想大多数人也和我一样,并非要搞什么研究,看书学习哲学无非就是想学习一些世界观和方法论,在压力巨大的现代生活中偷得一丝慰藉,又能增长见识,回头蛋逼的时候有谈资哈哈。在经过市面上众多“入门”“初初”“概论”的洗礼后,也该“深入”一点了吧,于是这本新出版的《道的生成与本体化》就非常符合我的胃口,已经不单单是肤浅的简介,而是哲学探究的真章,非常适合,已经对中国传统哲学有了那么一丢丢了解的读者,进行进阶阅读提升,可以说是最近市面上不可多得一本哲学佳作了。

所谓的玄之又玄,众妙之门,俗话来说,我觉得可以理解为,解释宇宙世界奥秘的一个“法门”,掌握了这个“法门”就了解了一切运行的规律和秘密,它可以是解释一切的“规律,也可以是“规律和一切的集合”。玄这个字, 是会意字。金文是一束丝的样子,丝在染色的时候扎成束,然后晾晒,晾晒时要悬挂起来。玄是悬的古字。悬搓的东西下不着地,动荡不定,引申为空中、天空。也指黑中带红或黑色。因赤黑色不是单纯色,在色阶上具有一定的模糊性、隐晦性,所以“玄”可引申为幽远义。也可引申为奥妙义。 仿佛引导大家去探寻宇宙最终极最根源的奥秘。

“玄”可引申为幽远义。也可引申为奥妙义本书书名可见,主要探究中国思想,尤其是道家思想的根源和由来的问题。“本体化”也就是人们常说的本体论,就是指“凡物之所以然”的那个状态,本来是西方哲学的词汇,已经为中国哲学界所吸收,道的生成,主要讲矛盾的发展过程。为什么要讨论这些呢?因为中国学界长达50多年的激烈争论:“许多人认为道是唯物的,还有更多人认为道是唯心的;有人认为道是万物本原,也有人认为道是食物的本体或曰规律”,作者感到纳闷,为什么好端端一个道,会弄得这样分裂呢?其实并不好讨论,引用豆瓣道教美女@ 女兒國宰相X魚 的话:“ 本书很难谈啊,道学(理学)的道、道教的"道",不是一个体系的,而且有一段时间一些流派认为道儒不分家,礼=道=理(比如刘门),本体论在西哲上也是很难把自己描述清楚的话题,好奇作者打算怎么写? ”

本原性的道,可为不同于普通大众的生存或行为方式提供理论支持,有一定神秘性,除了倒退论的历史观,养生、成仙、驭臣所遵循的道术,都可从中得到启迪;而普遍性的道,只能为纯粹历史理性和现实的生存或行为方式提供理论支持。

古代中国的道之所以成为最高的概念,是因为它揭示了矛盾不但容纳矛盾双方,还因为矛盾推动而呈现出自我否定的发展趋势。生成就是变化,变化有赖于差异,差异性存在的所以然,就是本体;反过来也一样,本体标志着具体事物的差异,差异不但其来有自,而且其往有方。没有差异,就是抽象的“一”,如果世界是抽象的“一”,那变化从何而来?没有变化?又怎么会有生成呢?没有生成,作为本原的道也就失去了存在的根据。总之,世界不是抽象的“一”,而是充满差异、又合为一体的生生不息的生命运动,这是古代中国人思考题的出发点。关于生成属性和本体化之关系,从理论上说,大致就是这样。这个思想,在古代中国道家和儒家的文化发展观上有着生动的表现。再引用豆瓣道教美女@ 女兒國宰相X魚 的话 :“他的顺序是老子、庄子、韩非子、易经。有点儒道不分家从头溯源进行研究的意思,我个人觉得这样挺好,毕竟儒道同流(偷笑),道门有个观点:庄子是注释道德经的。这个观点可以作为参考。从庄子开始,有了儒道不同的研究道路,比如列子和他举例的儒家/法家解读就开始走不同的方向了。作者的研究更偏向于道在人间(政治)“用法”,而不是在宗教体系中的哲学认知。 理学里也谈到道,显然和他谈论的,其实又不是一个方向的发展。”

作者想要表达的一个总的观点是,作为道的根本属性,生成与本体化,是一而二,二而一的,具有某种张力关系,生成的前提是变化,变化的前提是差异,差异的前提是本体,事物没有各自的本质,就不会有差异,没有差异就是抽象的“一”,因而就不会有变化而没有变化,当然就不会有生成。说起来像绕口令一样哈,但是,你不觉得特别像阴阳鱼么?笑。

感兴趣还可以阅读我的其他书评:《清代是昆丁塔伦蒂诺也写不出的《低俗小说》啊》、《那些你可能都不敢吃的奇葩美食?》

特别鸣谢:豆瓣道教美女@女兒國宰相X魚

关注我,新书书评,豆瓣账号:kurillaz