《鲁迅:大先生,小日子》读后感1000字

《鲁迅:大先生,小日子》是一本由菜馍双全著作,作家出版社出版的图书,本书定价:2021-7,页数:,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《鲁迅:大先生,小日子》读后感(一):《鲁迅:大先生,小日子》:走进鲁迅的日常生活去了解鲁迅

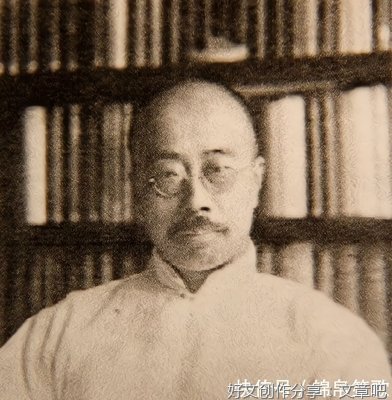

鲁迅,已经成为中国的文化符号,他的文学思想根植于每一个中国人的心中。我们从小时候就开始学习他的文章,而我们对他的印象也更多停留在:“不在沉默中爆发,就在沉默中消亡”或者“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”之上。但鲁迅也是一个普通人,它有着普通人所拥有的七情六欲。他也需要生活,需要衣食住行,他有朋友、家人,他也有喜怒哀乐。鲁迅不仅仅是一位斗士,同时还是一位生活家。

“战士的日常生活,是并不全部可歌可泣的,然而又无不和可歌可泣之部相关联,这才是实际上的战士”,这是鲁迅的文章《这也是生活》中的一句话,这也是这本书《鲁迅:大先生,小日子》最好的注脚。

作家、媒体人菜馍双全,作为鲁迅的超级粉丝,把鲁迅先生最日常的生活部分,把鲁迅作为战士之外的另外一面,真实而全面的还原在了我们面前,让我们认识一个有血有肉的鲁迅,让我们走近这个神一样的男人,让我们可以就站在他的身边,看着他嬉笑怒骂,看着他敢爱敢恨,看着他过自己的日常小日子。 这部书的一开始就带领我们进入鲁迅最日常的生活。看鲁迅喝酒,看鲁迅吃抽烟,看鲁迅下馆子,看鲁迅买房、租房,看鲁迅照顾孩子,怎样当好一个父亲。还有比这更日常的吗?这绝对是一个作为普通人最普通的生活。鲁迅也曾经是普通人,也有普通的生活。但他的普通生活中也有着不普通的一面。比如鲁迅喝酒,但从来不会喝醉;鲁迅下馆子,只在意和下馆子的人,而不是满足口腹之欲;鲁迅买房、租房,从来是为了让家人生活更舒服,而不是满足物质的享受。对于他来说,有一个安静的读书场所就已足够。鲁迅之所以能够成为鲁迅,在他最普通的生活的另一面,你就一定能看到不普通的部分。

我们都知道鲁迅写了大量的著作,并且都成为我们的精神食粮。鲁迅是天才吗?他自己就曾经说过:“哪里有天才,我是把别人喝咖啡的工夫都用在了工作上了”。所以在这本《鲁迅:大先生,小日子》之中,我们也看到了鲁迅作为学问家的另一面。鲁迅穿着孔素,从来不讲究衣着,鲁迅喜欢孤独的读书、写作,甚至不喜欢旅游。能想象到他在上海住了十年,而没有逛过公园吗?没有人能随随便便成功,他只是比别人付出了更多的努力。

鲁迅的家庭生活也是最经常被人提到的一部分。他和周作人被号称“双子星”,但为什么两个相互扶持的兄弟最后会形同陌路?他和许广平的爱情被人们津津乐道,但他同样辜负了另外一个妻子朱安的一生。这是鲁迅作为普通人无法避免的缺点,但他有着如此执着的爱,也是让我们敬佩的地方。鲁迅的母亲、妻子、兄弟、老师、学生、朋友,所有能够走进鲁迅生活的人,都对于鲁迅的人生会有影响,都成为这本书所记录的部分。 鲁迅成长过、工作过、生活过也斗争过,爱过、恨过,而这才是一个全面的鲁迅。我们在阅读鲁迅的那些战斗檄文的时候,也不妨真正的走入他的日常生活,走进《鲁迅:大先生,小日子》之中,去最全面的了解这样一位伟人。

《鲁迅:大先生,小日子》读后感(二):《鲁迅:大先生,小日子》——这一次,让我们更加接近鲁迅先生

鲁迅是中国文学史上一座屹立不倒的丰碑,我们热爱他的文字,也从他的文字中去了解他,我们仍然渴望可以从他生活的点点滴滴中更加接近他。 《鲁迅:大先生,小日子》是菜馍双全的新作,作者历时五载,深入阅读鲁迅的文集,搜集挖掘鲁迅的相关资料,从他的生活点滴中为我们还原出了一个性格鲜明又不失幽默有趣的鲁迅先生。

不得不说,作者做了相当充分的案头工作,像挖掘宝藏一样挖掘鲁迅先生的所有故事,从鲁迅先生的亲人、朋友到他的老师、学生,从抽烟、喝酒到收藏、租房,囊括了生活的各个方面,让我们从一点一滴的生活细节中,更加接近鲁迅先生。

这本书的开头就讲了鲁迅先生喝酒、抽烟的故事,好像一下子就把我们与先生的距离拉近了。鲁迅先生笔下的人物如孔乙己、如阿Q都因为喝着一点酒更显得生动几分,在绍兴出生长大的先生,想必对香醇浓厚、风味独特的绍兴老酒更有着别样的情感吧。与三五知己好友,畅饮谈心,餐桌上的那坛酒也让彼此的友情升温,高声谈笑间,享受和朋友在一起的时光。鲁迅先生和香烟似乎有成更密切的关系,仿佛在我们的记忆里就有这样的一幅画面,先生吸着香烟,静静地坐在桌旁工作、学习、写作,当那火光一亮一闪,当那烟雾渐渐升腾,那震动人心的文字也随着思考荡漾在笔端。

鲁迅先生的文字里有着无人可及的深刻与辛辣,而作为父亲,我们看到了他温柔的一面。在鲁迅未成为父亲之前便发表了一篇文章《现在我们怎么做父亲》,文章中说“父亲对于子女,应该是健全的产生,尽力的教育,完全的解放”,当他自己身为父亲的时候,他用自己的言行践行了自己的主张。在童稚的儿子面前,老来得子的先生总是会多几分耐心,他从不打骂儿子,也很少对儿子提太多要求,给了儿子最大的自由,在当代“严父”的框架之外,他是完全不同的形象。就像先生的诗《答客诮》中所写“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫?”先生是现实中的“大丈夫”,更是真实小日子里的慈父。

作者为我们介绍了对鲁迅先生影响较大的三位老师,第一位老师是在三味书屋就读时的寿镜吾先生,鲁迅先生在老师的严格要求下读了很多书,夯实了古典文学的基础和功底。在留学时遇到了著名革命家、国学大师章太炎,他对鲁迅先生的影响不只在学术上,更是发自心底的革命精神。在仙台医专读书时遇到了解剖学老师藤野先生,正直、热情他给了鲁迅先生温暖的关怀和莫大的支持。这三位老师推动了鲁迅先生的成长和进步,他们的人格魅力成为他最宝贵的精神财富。

生活的点滴让鲁迅先生的形象丰满而立体,这一次,我们是如此的接近他,让我们有机会去了解一个更加生动有趣的鲁迅先生。

《鲁迅:大先生,小日子》读后感(三):“少年不懂鲁先生,读懂已是中年人”带你认识不一样的鲁迅

这是鲁迅在《记念刘和珍君》中的一段话,上高中学习这篇文章已是30多年前的事了,虽然这段话一直深藏在记忆深处,却很少想起,直到东京奥运会结束后,一个作者用鲁迅先生的笔法仿写了一篇文章,才重新唤起我对先生的回忆,也就有了我与《鲁迅:大先生,小日子》的相遇。

《鲁迅:大先生,小日子》的作者历时五载,深入挖掘鲁迅史料,从历史深处打捞各种细节,还原了鲁迅的本来面目,带我们重新认识鲁迅不为人知的另一面,读来酣畅淋漓,倍感亲切,更加佩服作者的有心。尤其本书的序言部分,读来让人欲罢不能,运用幽默风趣的手法,瞬间引起了我的兴趣,恨不能马上一口气读完。

读完本书,我有感而发,对鲁迅先生的形象也有了新的认识。

这是鲁迅先生对衣着重要性的见解,之所以有这番言论,其实是他有感而发。

马珏形容鲁迅时,是这样说的“看他穿了一件灰色长衫,一双破皮鞋,又老又呆板,并不同小孩一样,我觉得很奇怪,鲁迅先生我倒想不到是这么一个不爱收拾的人”。

这大概是对鲁迅先生的真实写照吧,影视剧中的鲁迅先生也是这样的装扮。

鲁迅先生不爱穿新衣,为此也带来一些不必要的麻烦。

譬如,他在厦门时,拿着支票去取款,工作人员看他穿得邋遢,就带着怀疑的眼神问支票是不是他的?鲁迅先生抽着烟,给工作人员一个白眼,实在没办法,银行只能打电话给厦门大学,证实鲁迅先生的真实身份后,才给予取款;

鲁迅先生去见一位英国朋友时,电梯的伙计毫不客气地把他从电梯里赶了出去,鲁迅只好爬了七层楼,走的时候,英国朋友送他坐电梯,电梯的伙计一脸疑惑;去上海拜访朋友,酒店的看门人打量一番后,不让他走前门,让他走后门,这种饭店的后门一般是给“下人们”用的。这些以貌取人的事情发生得多了,鲁迅先生有了结论:穿着不能等闲视之。

即便如此,鲁迅先生的衣着并没有改善,依然是我行我素,自在自由。

自己对于衣着不讲究,并不代表鲁迅先生没有审美眼光。萧红来访,鲁迅先生可以说上一大套,从衣服颜色到衣服款式,到搭配的鞋子,再到胖人瘦人如何穿,鲁迅先生是个“妥妥的时尚行家”啊!

大概现在流行的说法“胖人不要穿横格衣服,要穿竖条纹,不要穿白色衣服,瘦人不要穿黑色衣服……”这些最早就来源于鲁迅先生吧?

这样的鲁迅先生,虽然自己不讲究衣着,可是对于服饰、审美却有自己独到的眼光,这样的结果,就造成视觉上的鲁迅显得更加老成,被人说成是个老头儿。

这是作者对鲁迅先生的一段描述,鲁迅的童年读了很多有意思的书,于是他曾反复强调,要给孩子们提供有营养、有价值的文学作品,为此,他不遗余力地进行翻译和创作。

他翻译了爱罗先珂的童话集《天明前之歌》、荷兰作家望·蔼覃的长篇童话《小约翰》、一口气创作了三篇小说《兔和猫》《鸭的喜剧》《社戏》、他创作的《故事新编》也接近于童话,这些作品都非常适合青少年阅读,除此之外,鲁迅还经常为周作人收集儿歌。

幽默的鲁迅先生可是个“宅男”,想让他出门,那可不是一般的难,许广平、萧红,她们都曾建议鲁迅去游公园,鲁迅却给公园下了这么一个定义“公园的样子我知道的……一进门分作两条路,一条通左边,一条通右边,沿着路种着点柳树什么树的,树下摆着几张长椅子,再远一点有个水池子。”仔细一想,我去过的公园还真是这样,鲁迅先生先生也太有趣了吧!

听音乐,鲁迅先生把二三十年代流行的一首歌《毛毛雨》说成“绞死猫儿”;为一句话和徐志摩叫板;为了一棵相思树,他会和猪决斗;和许广平的通信,鲁迅会撒娇;面对理发师的马马虎虎,他也马马虎虎;理发师认真对待,他也较起真来,让理发师哭笑不得……这样的鲁迅先生简直是可爱、幽默、有趣的化身,让人忍不住笑出声来。

一直以来,对鲁迅的印象都是《孔乙己》《祝福》《狂人日记》等,能写出如此冷峻现实的鲁迅一定也是严肃、刻板的,可是,这本书却刷新了我的认知,见识了一个不同以往的鲁迅,感谢作者如此有趣地激发了我重新开始读鲁迅先生作品的兴趣,我想,每个人都需要不断更新对已知作家的认知,多一些了解,再多一些喜爱,让他们的人物形象再次丰满起来,重新喜欢他们的作品,这应该是每一个作者最高兴看到的事情吧。

《鲁迅:大先生,小日子》读后感(四):为什么今天还要喋喋不休地谈论鲁迅

大约是零九年或一零年,我的身体和精神不小心触碰到OFF键,它们完全关闭了电源,以至于对任何事提不起兴趣。

此前一段漫长的媒体生涯,几乎耗尽我全部的热情;刚刚又领教过江湖险恶及人性阴暗,觉得累且乏味。便刻意把自己隐藏起来,冷漠地对待眼前和周围,说不出的心灰和寂寞。

——抽了很多烟。喝了很多酒。人变得肥硕。

在那一年,开始读鲁迅,我住首图隔壁,去那里读与鲁迅相关的许多书,他自己的著作,别人写他的文章,日记、书信等等,一发不可收,连读四五年。

后来,我向朋友坦白,那是一段少有的愉悦的时光。

鲁迅像一根细支短烛,灯光略显微弱,却足以照亮我心底的那片黑暗。

在某种意义上,鲁迅拯救了我身体和精神的一部分——后来我终于理解,尼采对叔本华所做的事:他每逢遇到困难,口中总是念念有词:叔本华,救救我。

我终于要承认,之前对鲁迅所有的印象片面且局限——以为他总是愤世嫉俗,总是横眉冷对,总是怒发冲冠。

并不是。

鲁迅作品容易叫人沉重——那里面有泥石流,深水潭,刺刀和匕首。

看鲁迅的生活,发现另一番洞天:他食甜品,喝小酒,搞收藏,弄艺术,看电影,与孩子聊天,逛街、逛庙会也是个中高手。

这些“轻松”可以中和他身上的“毒”。

一个人总是沉重,容易被那沉重给拖垮;一个人总是轻松,容易因轻松而轻浮。用沉重中和轻松,才能保持平衡——鲁迅深知这一点,在沉重之余,他也享受生活。

中国士大夫,每每生不逢时,不用于世,要么消沉,要么隐遁,鲁迅不,他直面人生,直面沉重得让人无法呼吸的世界。

他把黑暗撕开一道缝,那是光进来的地方。

还要切切地感受和享受那光亮。

从黑暗里来,到光明里去。

即便无法抵达,也要感受那仅有的短暂的光明。

生活太苦,对自己好一点。

晒晒那四合院里的和煦日光,防止发霉。

喝一口香醇的咖啡,尝一块松软的西点,放松紧绷的神经。

聊一个惬意的天,喝一场放肆的酒,抒发积攒的沉郁。

这是平衡的智慧——了解鲁迅,须先明白这一层。

我们一直被灌输的,是一个死鲁迅:只会骂人的鲁迅,只会思考“中国向何处去”的鲁迅,严肃刻板的鲁迅。

实际上,他鲜活无比。

既热烈,又峻冷。既平易,又幽默。

看他笔下的三味书屋,鲁镇趣事,少年闰土。

看他给萧红提的穿衣建议,喝绍兴老酒的方法。

看他骂人时的激烈,抚育孩子时的温柔。

看他与青年的谈笑,在课堂上的热闹。

——如在眼前。

有情调。有童心。有幽默和趣味。

严肃的外表下隐藏着一颗火样的心。

他说:无穷的人们,无穷的远方,都与我有关。

真伟大者,必定经历过生活的淬炼。

从那些微小及渺小中,发掘真理和真相,并向它们靠近。

——经历过不幸的人,才能掂出幸福的份量。

鲁迅有深刻和尖锐的一面。

像刺猬,容不得你靠近,容不得你依偎。

许多朋友离他远去,有举荐之功的钱玄同,帮他到厦大任教的林语堂,都闹到断交方休。

但他亦有温暖和单纯的一面。

对待青年,鲁迅投入极多,帮他们改稿,为他们站台,鼓励他们面对困难。

他办杂志,发表青年的文章;去大学演讲,唤醒青年的热情;施舍钱财,助青年渡过难关。

这并未妨碍青年们误解他,诋毁他,攻击他,说他是世故老人,说他是青年的绊脚石,说他是纸糊的思想界的权威。

终于和许多青年决裂。

但他仍不会怀疑全部青年,仍然用自己的光和热去照亮他们,予以无私之帮助。被蛇咬过,他不以为痛;被猛虎扑倒过,他仍以身饲虎。

——只是吃过教训后,不再盲目而已:“我在广东,就目睹了同是青年,而分成两大阵营,或则投书告密,或则助官捕人的事实!我的思路因此轰毁,后来便时常用了怀疑的眼光去看青年,不再无条件的敬畏了。”

因鲁迅,许多青年脱颖而出:孙伏园、叶紫、胡风、萧红、萧军、许钦文、陶元庆……鲁迅和他们一起,共同构筑起民国时代文艺创作的高峰。

被欺骗,被伤害,被侮辱,仍然义无返顾,一如既往,这还不够温暖,不够单纯吗——这如果被称为世故,倒希望世故的人能多一点。

对青年,他寄予无穷热望。

“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。”

“青年们先可以将中国变成一个有声的中国。大胆地说话,勇敢地进行,忘掉了一切利害,推开了古人,将自己的真心的话发表出来。”

在青年,须是有不平而不悲观,常抗战而亦自卫,倘荆棘非践不可,固然不得不践,但若无须必践,即不必随便去践,这就是我之所以主张‘壕堑战’的原因,其实也无非想多留下几个战士,以得更多的战绩。

在今天,这些话仍有意义——许多青年未摆脱冷气,未向上走,未发光也未发热,亦没有说出真心话。

青年要去争取,但须动用智慧,不做无谓的牺牲。

他小说里的人物至今仍然活着。

麻木的祥林嫂,愚昧的华老栓,苦恼的魏连殳,自我欺骗的阿Q……他所写的从来不是一个人,每个人物都是一幅集体画像。

读那些人,又爱又恨,哀怒俱在——每个人身上都有一套枷锁,牢固且沉重。

在这块土地上,清醒的人总是少数。

——清醒者须怀着责任去唤醒,去打破那铁窗,让他们看到光亮。

否则,一切不过是一场轮回,祥林嫂、华老栓、魏连殳、阿Q仍会从这块土地上不停地长出来。

不过清醒者刚唤醒了一些人,但另外那些,又深深睡去。

或者,竟没有一个人愿意醒。

这是鲁迅的悲哀,也是他的宿命。

他别无选择。

只能像西西弗斯一样,一直推动那巨石。

郁达夫说,一个没有英雄的民族是悲哀的,有了英雄却未加珍惜的民族更加悲哀。

珍惜鲁迅,就像珍惜孔孟、陶渊明、李白、杜甫、苏东坡一样。

——他们共同塑造了这个民族的特质、个性和审美。

而鲁迅,让这个民族拥有了反思和自我批判的能力。

每每看社会新闻,我就想太阳底下无新事,先看鲁迅说了啥,随后翻书,果然可以找到相关内容——从不叫人失望,我们说着的,鲁迅都说过;我们没说的,鲁迅也说过——论深刻,论辛辣,仍然无人可及。

他写过许多预言一样的句子,放到今天仍不过时——这算是一种悲哀,他所有的预言都不幸言中。

但何其不是一种幸福,因为有鲁迅,我们至少不会放松警惕。

那些愚民的套路,反智的言论,煽情的文字。

都无法逃过如炬之眼。

鲁迅有彻底的怀疑,激烈的批判,浓郁的讥讽。

但没有完全的绝望。

六

鲁迅是有趣的存在。

不是鸡汤文里的有趣,不是无趣的人天天挂在嘴上的有趣,不是偶然流露的有趣,不是为赋新词强说趣的有趣,不是“好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一”里的有趣。

他的有趣,是十万和百万里也未必可以挑一的有趣。

他的有趣,是“随风潜入夜,润物细无声”的有趣。

他的有趣,是不知不觉细想之下才恍然大悟的有趣。

写作时饱受叫春的猫儿骚扰,鲁迅抓起竹竿追打它们。猫儿故意逗他一样,过会儿又回来,叫得更欢,人与猫来来回回拉锯。

厦门大学任教时,有头猪当着他的面啃相思树,鲁迅一时气极,竟和那头猪展开一场决斗。

萧伯纳和鲁迅说:“都说你是中国的高尔基,但我觉得你比高尔基漂亮。”鲁迅天真地毫不辞让,说:“我老了会更漂亮!”

从不逛公园的鲁迅给公园下过一个定义:“公园的样子我知道的……一进门分作两条路,一条通左边,一条通右边,沿着路种着点柳树什么树的,树下摆着几张长椅子,再远一点有个水池子。”

他将想象力和创造性施于汉语:“乌鸦炸酱面”“烙五百零三张大饼的工夫”“四条汉子”“革命咖啡店”,都令人喷饭。

看得我乐不可支。

在今天,我们为什么还要不停地谈论鲁迅?

——不可或缺。

鲁迅能缓解我们的焦虑。

对于真相渴求的焦虑,对于不确定性的焦虑,对于未来向何处去的焦虑。

他告诉我们,不存在黄金世界,即便存在,也不要去。

鲁迅能给我们新的启示。

改变一点是一点。

一边过好自己的生活,一边争公平争正义争权利。

鲁迅让我们不变得更蠢。

更重要的,鲁迅给我们进入和思考现实的勇气。

——除了改变世界,你别无它途——以智慧、科学、独立精神当武器。