“给永远无法再见到的你”

“给永远无法再见到的你”

文:贪欢

今天是初一,按天津的传统,一早要去奶奶家拜年,一直待到晚上。

家里也确是这样做的,无论除夕夜熬到多晚,转天10点不到,一家人就要提着大包小包的礼物,在小区拐角的马路等出租车去奶奶家。

童年的我对于初一的记忆,可以归结为几个碎片,家里的猫和八哥,窗子上的雾气和吊钱,大家一起包的过年素,奶奶提前准备的果盘和肉粉冻,以及从她手中接过的,皱巴巴的压岁钱。

奶奶家是有味道的,它包容着食物温暖的香气,樟脑球清冷的旧香,还有九十岁的老太太失禁后处理不及时的粪便的气味。

这味道着实不太好闻,但是每当我从寒冷的街上走到奶奶居住的小巷,推开门,闻到那气味一下子窜出来扑在我身上,缭绕在我周围的时候,我总会有一种安心和踏实感,好像什么都不必怕。

这样的安心和踏实,我越长大,感受到的就越少了。

奶奶有三个孩子,她年轻的时候总生不出孩子,算命的要她领养一个孩子回来压命,她便从福利院领养了大爷。听说大爷是个国民党军官的遗后,多年以后有人来寻过,但大抵是被长发垂肩的,喝多了劣质酒眼廓红通通一片,又因为抽了太多烟牙齿黄黑的大爷被吓坏了,并没有要认亲的意思。说回从前,当时的奶奶果真在领养大爷的一年后顺利怀孕,一前一后生下了姑姑和我爸。

我爸是家中老小,又是独苗,所受宠爱自不必言说。顺带着,这样的宠爱,也就在我出生之后移情到了我的身上。

印象里奶奶一直是个微胖的妇人,有一头茂密的黑色短发,牙齿很白又很整齐,说话清楚,腿脚也利落。小时候有一两年我同她住,她总变着花样给我做好吃的。有时候我坐在床上抱着猫,她坐在我旁边剥煮好的鹌鹑蛋,剥两颗,喂我一颗,再喂猫一颗。有时候八哥飞过来抢,啄猫的头,她就抓起八哥往远处扔,吓得八哥扑棱着翅膀飞起来,一个劲儿地说“你好,你好”。

奶奶家的八哥很笨,只会说“你好”,于是“你好”在八哥的世界里,可以用来表达喜悦,愤怒,恐惧,悲伤,和……饥饿。

奶奶很忙,一早要烙饼,炸馓子(天津的一种油炸制品),熬粥,待我们吃完早饭就做猫食,给八哥煮小米,再拌进去新鲜的花生碎。等猫和八哥吃好,她又要开始准备午饭。吃过午饭我们都睡下了,她就拿出收音机,听健康节目,听完打坐两个小时,再开始准备晚饭。而爷爷,从一早就在念经打坐,除了一日三餐,不问世事。

忘了说,家里人都信佛,屋里供着观音,我每年初一,都要磕头感恩观世音一整年带给我的福报,再祈求来年的福报,最后供上苹果,上三炷香。到我这里,已经不念经也不打坐,但仍嗜信宿命和轮回,也信善因善果。

我的奶奶,除了照顾我们的饮食起居,还虔诚地供奉着观世音菩萨,为家里人祈求幸福安康。

有关奶奶,记忆最深的是年。

往年的年啊,一大群人挤在逼仄的小屋里吃菜喝酒,吃完之后又都围坐在一起聊聊这一年的故事。大爷和哥哥领着我去门外放炮和烟花,直到很晚,直到路上已经没有出租车才从奶奶家出来。爷爷奶奶一路送我们到巷子口,等我们走得远到看不见了,还要挥一挥手。

这样的年,从我记事起,过了十几年。

后来,后来呢。

后来猫忽然不见了,一家人推测是被门口的羊肉串店宰了做成羊肉串了,这并不是没有先例,曾有人亲眼目睹过那家店杀猫的全过程。从这开始,就像是多米诺骨牌推倒了第一张,随后所有的骨牌都顺次倒下,欣欣向荣的态势只需要一瞬间就土崩瓦解。

紧接着八哥在一个春天的早上消失了,再也没回来过,夏天老太太寿终正寝,之后不久姑姑离婚了,哥哥去红旗饭店做学徒,过年正是忙的时候,自然不会回来。

爸爸和大爷因为房子拆迁大吵一架,到后来竟闹到避而不见的地步。于是初一变成了一场比赛,我家打上半场,大爷家打下半场,到了中场休息就互相交换场地,绝不逗留一分一秒。

没人帮奶奶包饺子了,奶奶不得不前一天晚上就包好饺子。后来更可笑,她包了许多饺子,却没人吃了。我始终不明白,那么好吃的饺子,怎么大家都不吃了。

又过了一两年,初一变成了走走过场,不会再有从早到晚的甜蜜和温馨,大家守着冷锅冷灶看一会儿电视,不发一言,不等晚饭,就纷纷离开。

于是我的家,这样一个只有十几个人的小家,就在短短几年之内,分崩离析了。

后来我学习开始忙起来,很久不去奶奶家,再去的时候,看见奶奶竟把我吓了一跳。

她七十几岁了,她原本头发是全黑的,那时变成了黑白参半,牙齿掉了许多颗,脖子上长了个瘤子,但因为年岁太大,又不能做手术,大概全因如此,人也瘦了许多,懒懒地倚在沙发上,见我来了,便叫我过去。

我走过去,坐在她身边,她握着我的手,手指是枯干的,问我上什么学,学得怎么样。我一一作答,她听了咧开嘴笑,看起来有点毛骨悚然。然后她从背后掏出一个塑料袋,鼓鼓囊囊的,塞给我。我一看到就哭了,里面全是钱,一百的,五十的,十块的,更多的是一块钱,钱很旧又很脏,我几乎能想象,她攒了多久,又是靠什么攒下来的。

她嘟嘟囔囔地,说话已经很不清楚,“你好好学,奶奶供你上学。”

这几年的奶奶,始终都是这个样子,后来得了小脑痴呆,不认识我了,也不认识爷爷了,就像所有小说里的剧情,只还记得爸爸。

大一的寒假,我从北京回来,忙着和朋友见面,刚挂掉电话,我妈就说,“去看看奶奶吧,你奶奶,可能要不行了。”

我想我大抵是不孝的,因为我听到这话之后非但不难过,相反是一种释怀,奶奶的苦难,要熬到头了,是好事。

于是我顶着重感冒,去奶奶的新家。

不再是小平房,最初的房子拆迁之后,爷爷奶奶辗转换过许多房子,或者我现在说那是奶奶的新家也不对,那只是个房子,是个住处,不是家。

总之,我去了奶奶那儿。

比以前的家大出许多,客厅什么都没有,摆着一些杂物和一床沙发,几把椅子,甚至没有一张桌子。

而我的奶奶,我的奶奶坐在一个小沙发上,头发杂乱,已尽是灰白,脖子上的瘤子变得无比大,压迫得她喘息的声音听起来又艰难又困顿,她整个人,已经近似一具骨架了,像是枯干的树皮裹在白骨上那样,瘦得没有人形,裤子脱到一半,爷爷说,她疯了,死活不肯穿上裤子,要她穿上,她就一个劲儿地哭闹。她手里托着一个饭盒,饭盒里是剥好的山芋,她正吃到一半,看见我们走进来,疑惑地想了一会儿,又低头吃起山芋。

她耳聋了,我妈指着我大声地问她,“还记得这是谁么?”声音大到令人难受,而她,我的奶奶,只是茫然又小声地问了句,“啊?”

于是我妈又更大声地喊了一句,“还记得,这是谁吗?”

她看了一会儿我,不说话,又低头吃起山芋。

我妈对着爷爷说:“老啦,谁都不认识了。”

爷爷点点头,应了几句。

我隔着那床沙发和几把椅子,用浓浓的鼻音说:“爷爷,我感冒了,不敢过去,怕传染给奶奶。”

爷爷又点点头,让我好好休息。

坐了一会儿,大家都不再说话,看看时间快六点了,我妈站起来拉着我和爷爷告别,奶奶这时候忽然抬起头,很小声地嘟囔起来,我妈和爷爷在说话,没人理睬他,而我百无聊赖,细细地听奶奶在说些什么。

然后我又哭了。

她说,“妞妞,我没有钱了,我没有钱了啊,你要好好学习啊。”

妈妈看见我突然哭起来,跟爷爷说了几句无关痛痒的客套话忙带着我走出来问我怎么了,我大喊,“奶奶我感冒好了再来看你”,然后捂着胸口蹲在地上缓了很久,站起来说,“我没事”。

现在快下午两点钟了,我又要去奶奶家了。我买了很多软软的点心和性平的水果带给她。

我长大了,更自由了,我有了很多时间,也有钱了。

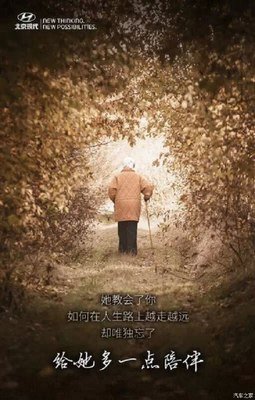

但是我无比,无比想,回到五岁那年的大年初一,我穿着红色的小棉袄,一大清早就推开那扇门,有食物温暖的香气,樟脑球清冷的旧香,和老太太失禁后未来及处理的粪便的气味。

我抱着猫坐在床沿上看电视,等到吃过饭的午后,大家坐在一起小声地聊天,猫在我怀里睡着,我也打起瞌睡,就着床沿躺下,阳光正好透过窗子投照在我俩身上,暖和,安全,又踏实。

然后奶奶轻轻地说一声,“别着了凉”,把她的旧棉袄,披在我身上。

(写于2016年初)

2017年末,我的奶奶不在了。