《流浪的星星》的读后感大全

《流浪的星星》是一本由[法] 勒克莱齐奥著作,上海文艺出版社出版的精装图书,本书定价:39,页数:270,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《流浪的星星》精选点评:

●以温柔治愈伤痛。 让阳光,风,大海吹进自己的身体

●要开始读这本啦^_^ 2.2 读完啦,很好看,喜欢翻译^_^ 2.8

●战争很残酷

●我也认识一颗小星星

●3-4。读得很散。一三人称切换值得探究。艾莲娜、艾斯苔尔以及萘玛三部分写得最好。临近结尾明显控制不当,节奏混乱,几处描写令人愤怒其格调的丧失。作者完全不知道怎样写同龄女性的sisterhood。但他想表达的核心我有所体会(初生的精神有权利选择自身的存在形式、空茫感等等。)造境方面还是工巧的,作者生产了一个值得进入的完整宇宙。(从这本里面第一次提炼出了严肃文学中对痛苦的诗化手法,或说对人性尊严的本能维护。这无疑是一条横亘于“雅俗”之间的沟壑。会进一步思考。)(后序写得真烂。)

●有几章变换叙事角度却是为何?没必要啊!来我校做演讲了,为人诚恳。

●诗意化 浪漫化 对自然的描写 和心理的内省与感受。以战争为背景的唯美描写。 但是轻柔的语言会使得小说的密度不够,读完觉得轻飘飘的

●得忘记,为了忘记得离开!

●原谅我没有读下去…故事性弱了一些,而心理描写又淡了一些。

●惭愧,这本书读了很长时间,却一直没读完。满篇都在讲作为一名犹太人的到处流浪的经历,有些乏味,但不得不说作者的文采很棒,自然风光着笔非常多。

《流浪的星星》读后感(一):读一会儿,写一会儿

看到1/5,第一感觉还是关于成长的故事。因为书名本身的剧透,差不多也能猜到也是关乎流浪的故事。不过又在屡次强调“犹太人”“以色列”,又感觉是寻根文学。

也是因为最近发生耶路撒冷定都热点事件,不得不感概一下世界文学宝库好多都与犹太人有关。虽然看过《透明家庭》和许多电影,也了解不少犹太教知识,不过还是想把它当做青春成长故事来读,或者当做青梅竹马的通俗文本。

不过即便这样,看到几章还是想昏睡过去,也许是真不适应读有关二战题材的小说,之前也读《长日留痕》《呼吸秋千》,难免要做一番比较。

说一下负面的观感,觉得出场人物好多(冷不丁的就冒出个名字),场景好乱(很多自然景物描写),章节之间也找不到内在逻辑,更重要的还看不到一条主线,反而接近于散文集。

不过,毕竟才看到1/5,文笔还是成熟又有韵味,特别是两条线的交叉写得既精致又直指人心。看得出文本中的现代性技巧。人物的塑造也很巧妙,例如游击队员马里奥。

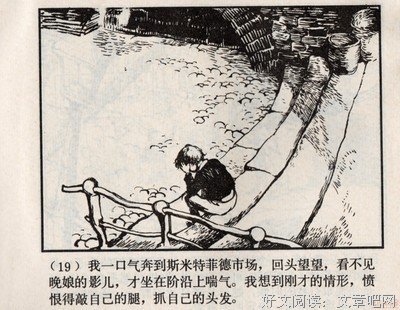

《流浪的星星》读后感(二):一生的颠沛流离

法国作家勒克莱齐奥的代表作之一,以二战为起点,讲述了犹太女孩女孩艾斯苔尔的流浪。从圣马丁村到意大利,前往圣城耶路撒冷,最终返回法国。一生的颠沛流离中,曾萍水相逢的阿拉伯女孩的故事里,人们反复地问“太阳不是照耀在每个人的身上吗?”

故事娓娓道来,将悲剧淡化。文中艾斯苔尔的丈夫雅克在前线身亡时,她脑海中浮现出年少时伙伴特里斯当的脸:我要看见的不是一个四十岁的男人,大腹便便,头发花白,在多伦多做生意。不,我要看见的是圣马丁的孩子,那个时候,这世界的流程尚未改变,我们依旧相信一切都是可能的,即使战争就在我们身边。

文字的力量是无穷的,勒克莱齐奥的这本书的确值得细细品读。我很喜欢他的叙述方式,用一种算得上浪漫的笔调,来写一个不浪漫的故事,让人不至于粗暴地看待问题。战争;德,法,意大利;犹太人,阿拉伯人,这些组合起来是触目惊心的战争悲剧。但作者笔下,既让人看到了毁灭,也让人看到了美与光明。

《流浪的星星》读后感(三):好

本书以艾斯戴尔一家的流浪为线索引出整个犹太民族在二战中的苦难,以及以色列建国后发生在巴勒斯坦人身上的暴力轮回。一直不喜欢这种大调式的作品,因为它太容易变成一种宏大叙事,作家屈从于政治正确不得已说一些陈腔滥调,然后读者例行公事的“感动”。“讲了什么”兴趣不大,“如何呈现”才是我关注的部分。

《星星》语言朴实自然,如汩汩涌出的清泉般爽咧,与《诉讼笔录》的难以下咽对比鲜明。如果《诉讼笔录》指向的是虚无和无意义,一声轻蔑的嘲笑。那么《流浪的星星》就是某种重质、有金属光泽和大理石质感的沉重叹息。风格与主题判若两人,无法相信居然是出于同一位作者之手,让人诧异两部作品间隔的几十年间L到底经历了什么,。

名字不仅仅是代号,它倾注了创造者(呼唤者)的祝福和亲昵,即使是朋友间带着些许玩笑性质的绰号。名字是《星星》的重要线索。书名中的“小星星”是父亲对艾斯戴尔的爱称,父亲失踪后艾斯戴尔永远的失去了它;爱莲娜是艾斯戴尔的非犹太名,为躲避纳粹屠刀,她放弃了“艾斯戴尔”。名字的失去具有很强的象征意义,战争屠戮生灵、摧毁国家、拆散家庭,改变命运,甚至把你的名字都要夺去。艾斯戴尔变成爱莲娜,这不仅仅是一个称号的转变,它是暴力所留下的烙印,她连灵魂也变成了另一个人。和平岁月中轻易不肯示人的狰狞与恶意,在极端环境下很轻易的就爆发出来,人在战争中异化了。

小说中常常出现第一人称至第三人称的伪切换,细心的读者会发现在书中把第三人称换成第一人称的“我”是完全没有影响的,视角的突然拉远更像是叙述者对自己的保护,在谈及无法直面的回忆时假装这是发生在另一个人身上的事。叙述者的转换也被用于组织文本结构,小说不分章节,直接以人名作为某一部分的标题,可以更自由的加入第二第三叙述者伊丽莎白和萘码的故事。小说在中途暗示了本作是艾斯戴尔和萘码两位主角的笔记本的摘录,解释了这种结构之所以存在的原因。(不认为有必要)

L花了很多笔墨在呈现“什么是战争”,我猜大部分是L童年的真实经历,琐碎又真挚的细节是最难以编造的。散文般细腻隽永的笔触下隐藏着许多可怖、残忍的事物。压抑的氛围像一朵笼罩在故事之上的乌云,这种暗黑色调贯穿始终,却从来只是点到为止,它只作为纸张的底色,乐曲的背景音,绝不喧宾夺主,这是《星星》最出色的部分。乌云下的牧歌。

以下是摘录:

“战争进行的时候,那些男人,那些戴着滑稽的羽饰帽子的意大利宪兵和警察就敢到费恩先生家抬走钢琴,抬到终点旅馆的饭厅里去。然而这架钢琴,费恩先生把它看得比生命里所有的一切都要重,这是他生活中留下的唯一的东西。”

“艾斯戴尔到这里来找寻的,就是这份寂静。没有一丁点人的声音,只有昆虫尖声的低鸣,是不是地传来一声云雀的短促叫声,绿草在轻轻的震颤着,艾斯戴尔觉得真好。她觉得自己的心在缓缓地,有力的跳着,她甚至在倾听自己的鼻息,那气从她的鼻孔中跑出来。她不知道自己为什么要这份寂静。只是,这真好,她需要。就这样,渐渐地,可以远离恐惧。有阳光,还有天空上,云朵开始慢慢膨胀开来,大块大块的草田里,苍蝇和蜜蜂悬在光际,有山峦和森林构成的郁郁葱葱的城墙,这一切都可以继续下去,继续,继续。最后的日子还没到,她知道,所有这一切都还可以停留,还可以继续,任何人也无法让着一切停止。”

“在盘旋往上的石路上,人们渐渐拉开了举例。那些身强力壮的,男人、小伙子远远走在前面,甚至连他们彼此互换的声音也听不见了。在他们后面的队伍也拉了长长的一条。虽然箱子把她们的手都磨破了,虽然她们也都走不太动,艾斯戴尔和母亲还是超过了别的女人,超过了在鹅卵石上磕磕绊绊的老人,超过了怀抱婴儿的女人以及那些穿着累赘的皮里长袍,撑着手杖的犹太人。当她们经过他们身边的时候,艾斯戴尔就会减慢速度,停下来帮助他们,但是她母亲拽着她,几乎是在用蛮力,艾斯戴尔真怕看见她们超越落伍者时,在她脸上的那副神情。随着她们一路往前去,坐在路边休息的女人们越来越少了。有一阵,艾斯戴尔和妈妈孤零零地走着,除了她们自己的脚步声和下方水流柔和的噼噼啪啪的声音,什么也听不见了。“

《流浪的星星》读后感(四):关于此书的一些感想

草草读完了勒克莱齐奥的《流浪的星星》。这书给我的感觉与其说是小说,不如说是一副印象派的油画。充满了跳动的光影。在整个阅读的过程中,我没办法按照正常的顺序去读它的每个段落。我看到的是一大堆散乱的词语、形象、流动跳跃的感官和情绪。阅读原本是一种线性的信息,但这些内容几乎是同时涌入我的脑海中,像一幅画带来的全方位的视觉冲击。

小说前面的部分花了很长篇幅叙述女主角艾斯苔尔的童年生活。写得优雅至极但是几乎令我读不下去。作者用过于繁复的技巧渲染了一个特别老套的主题:青春的疼痛与孤独,少女内心的无名躁动,她那种莫名其妙的任性,以及时而狂野时而冷漠的心情实在令人厌烦。在开头部分,有许多过于肉感的风景描写,即通过人物的感官去“体验”自然风光,这使得小说抒情泛滥,失去了节制。还有作者笔下人与自然的那种奇妙的内在的呼应,几乎构成了一种原始的宗教,让我感觉有些虚浮和夸大。(虽然这也许是为艾斯苔尔在流亡生涯中对与宗教的体验做了一种铺垫)小说在很多地方写到了宗教的奇妙力量:艾斯苔尔完全不了解宗教,父亲是一位马克思主义者,不让她接受宗教教育。她在小时候去教堂参加过安息日庆典。那时候宗教是完全听不懂的神秘语言,这语言是直接渗透到她的身体里去的。这类描写尤其体现勒克莱齐奥写作中的感官崇拜倾向,因为这部小说中宗教根本没有任何具体内容,而只是神秘的、发光声音在灵魂里起伏荡漾。

勒克莱齐奥的小说有一种感官崇拜的特征,充斥着细腻优美的抒情,对于知觉的超乎常人的挖掘,这既是他小说的魅力所在,可能也是他的缺陷。《流浪的星星》里的人物性格全都是模糊的,大部分人物出现了一次就不见了。这当然和小说的流亡主题有关。他们只是在生命中相遇,然后被迫分开,有时被命运,有时被死亡。这种情况在主人公最亲近的人身上也不例外。例如艾斯苔尔的第一个丈夫雅克(牧羊人)就是个特别单薄的人物,两人在去往以色列的中途相识。然后莫名其妙地结婚了。以色列建国,战争开始,雅克参加军队被打死,死前不知道艾斯苔尔怀上了他的孩子。生命和死亡在同时发生了。这似乎就是雅克潦草一生的使命。小说笔下的人物也没什么思想,没有对自身命运和处境的思考与认知,他们的大脑里仿佛全是感官的风暴在吹来吹去,发出骇人而空洞的声音。

正因如此,小说中写得最棒的部分,在我看来是第二部分《艾斯苔尔》,也就是作者改变了第三人称叙述,转而用第一人称记叙艾斯苔尔与母亲从法国坐“七兄弟号”到耶路撒冷的经历:长途跋涉、焦虑地等待、拥挤的船舱、海上风暴、被英国人扣留……船上的一位年轻的拉比(约伯)一直在用希伯来语讲述《托拉》,那些来自世界各地,说着不同语言的犹太人似乎被唤醒了,古老的宗教在他们共同的血脉中点燃了光。这一段写得凄迷感伤而又有所克制,文字间透露出淡淡的散文的神彩。艾斯苔尔的形象似乎成熟了很多,她内心的独白也显得更加丰富和深刻。宗教的主题再次出现了,这次有雅克为她做一些简单的翻译,童年时代在教堂听到的神秘的声音开始有了意义。听完了《创世纪》的故事之后,艾斯苔尔说:“现在,我知道我们一定会到耶路撒冷了。”“当我们知道了书中所写的一切,我们就会到了。”第一人称的“我”即是艾斯苔尔的觉醒,也是整个流亡群体的觉醒。《创世纪》读完后,律师来了,把这群犹太人从英国人的拘留中救出来,他们又上路了。律师似乎是一位现代的先知。因为在这个桥段之后,“我”就消失了,小说的叙述突然又转回了第三人称。整部小说在人称视角和叙事风格上不断换来换去,好像作者用一个姿势讲累了,突然又换个姿势来讲,这倒是一种很新鲜的写法。

艾斯苔尔一家到达了以色列,在路上偶遇了女孩萘玛,一个年轻的巴勒斯坦难民,她们在擦肩而过互不相识的情况下交换了彼此的名字(不能不说这是个很生硬的安排)。然后小说又跳到了萘玛的第一人称视角。叙述犹太人建国给周边民族带来的灾难。这一段叙述风格全变了,不再是“感官挂帅”的浪漫主义,相反,作者采取了一种几乎是冷酷的纪实笔调去讲述萘玛的遭遇:战争、流亡、饥渴、鼠疫、死亡……所有人都在灾难中苟延残喘。从浪漫到写实的转化表面上是因为萘玛和艾斯苔尔所受教育程度的差异,导致她们眼中的世界是不同的。但更可靠的解释也许是:两个敌对民族的女孩其实是同一个人,她们是彼此的影子。在艾斯苔尔的流亡充满了梦幻的色彩,她不断幻想着牺牲的父亲还会回来,幻想着终将抵达耶路撒冷;萘玛的流亡则全然是惨烈的现实,几乎可以视为一部巴勒斯坦难民营的长篇报道。但她们的命运又如此对称:她们父亲都在战争中死去,都在流亡中组建了家庭,都经历了死亡和婴儿的新生,她们各自遇到一位故事的讲述者,一位是带来信念的拉比,另一位是讲恐怖故事的老太太乌依雅。作者用两种截然不同的视角将流亡的面貌呈现给读者。

随着流亡命运的深入,角度的不断变幻,小说变得越来越厚重。那种灵幻跳跃的笔法和诗歌般优美的语言,在深沉的叙事中获得了充实。原来让我几乎读不下去的缺点现在变成了了不起的优点。小说最后,晚年的艾斯苔尔回到自己的故乡,抛洒母亲的骨灰。这一段写出了人生的全部,让人听到无数声音在脑海中回响激荡。她坦言她是在寻找自己的疼痛:“我想要看见疼痛,想要弄明白我失去的是什么,想要知道究竟是什么把我抛到了另一个世界里去。我觉得如果我找到了这疼痛的痕迹,我就终于可以离开了,忘掉这一切,……如果我找不到这疼痛来自何方,我便失去了我的生活和真理,我将要继续流浪。”流浪,当然是这部小说最重要的主题,不是战争,不是屠杀,也不是苦难。这也是让我读罢深思不止的问题。

2017.2.17