《莎士比亚、牛顿和贝多芬》读后感锦集

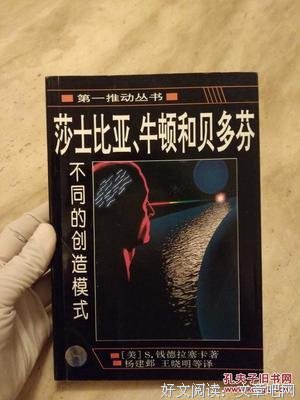

《莎士比亚、牛顿和贝多芬》是一本由S.钱德拉塞卡著作,湖南科学技术出版社出版的平装图书,本书定价:12.50元,页数:197,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《莎士比亚、牛顿和贝多芬》精选点评:

●一般,没探讨出什么模式,好多是讲座

●看不懂里面的物理和数学。但是很真诚的一本书。

●作者是位天体物理学家,对科学界特别是物理领域的科学家可谓如数家珍。作者既发现了科学和文学艺术二者之间的共通之处--人类从来没有发明什么而只是不断发现,科学和艺术的最高境界都是在人的内心对自然原理的再现--又找出了二者之间的不同,科学上的有价值的建树基本都发生在年轻时,而文学艺术的成功往往有赖于于人生的积累。 书中有些章节很多数学公式--她们往往是科学家心目中毕生追求的情人。但对于一般读者来说,绕她们走过去也许更轻松一些。 这是一本有空时可以随便翻翻的书。

●前一段时间下载,第一次没读进去。今天整理资料准备删除,删前随便一翻。看了第一段忍不住去看第二段,直到看完整章,直到一口气看完全书。

●里面说艺术家后期的作品需要强大的情感控制能力,那么这就说明了不同的创造模式了吧,艺术家们需要能够承受越来越强大的情感的能力才能探索人类情感的更广空间,而科学家们需要尽量减少人类思维过程的扭曲,一个要敏锐一个需要一定程度的退化

●有那么会儿我也读这种书,当年很治愈啊,明确告诉我,艺术之路是可以走一辈子的,越老,境界越高,做出的东西会越好。作者是位得过诺奖的科学家。

●科学家发现美,艺术家创造美。

●not bad

●不明觉厉

●原著叫真理与美,书名其实是书中最平易近人的一篇,讨论了大部分科学家为什么无法像艺术家一样终其一生保持旺盛的产出能力,具体表现为大多数伟大的科学家一生最突出的贡献往往发生在四十岁之前。另外的几篇大多专业水平太高,没看懂。但至少让我了解了现代天文学的研究状态。

《莎士比亚、牛顿和贝多芬》读后感(一):动机 创造 美

我赞同不同领域的科学家、艺术家之所以能在各自的领域打开新的纪元,动机,创造和美是必不可少的元素。

个人观点,若科学家与艺术家在婚姻上的结合可能会比相同领域内的结合更好,或许会有意想不到的灵感启发。

《莎士比亚、牛顿和贝多芬》读后感(二):真理与美

花一个周末把这本书读完,作为本领域的擦边人,甚感惭愧。钱德拉塞卡的传奇早有耳闻,我没有印象是否读过一点他的传记?本书虽然是几个演讲构成,甚至有些内容是重复的,但始终没有离开一个主题,大家们,艺术家也好,科学家也罢,对美的追求让他们克服种种困难,形成了自己的独特风格,最终都成了人们心目中大家。很多精神值得学习!

《莎士比亚、牛顿和贝多芬》读后感(三):科学家的真相

科学的价值在于对自然的一致性的不断完善的认识之中.

哈雷通过很多计算,准确地得出慧星的轨道。科学家的美学?哈雷的这篇论文已经达到美学的范畴?何谓美学?人们感到一样东西美是为什么?

1. 科学永远是一个形成的过程,正是在这种共同努力去分享科学进展的过程中,科学的价值才能实现。

科学家在努力扩大某一科学定律 的适用范围

作者认为,科学家的动机不同于宗教者、好奇者,而是为了实现系统化(Systemization)这个目标。

作者的方法是:

1. 了解这一个课题的已知情况,检查这些情况是否符合一般人会关心的严谨性、逻辑条理和完备性标准,如果不符合,就着手使其符合。在已有的学术成果进行系统化,实现真正的科学价值。

科学的发展依赖于集体的智慧,每个人尽自己的一份力量,科学才会有所发展。

克服困难,是科学“有趣"的原因。

我一生的经历,或者说与我有相同经历的任何数学家的一生

经历是:我给知识增添了一些东西,同时又帮助他人给知识增添

了更多的东西;这些东西的价值与伟大数学家们的创造性价值相

比,或者与那些在身后留下了某种纪念的或大或小的艺术家们的

创造性价值相比,只有程度上的不同,没有性质上的不同。

《莎士比亚、牛顿和贝多芬》读后感(四):真与美的对抗

科学家做的事情,就是在已有的科学体系上,确定某个理论的位置,并不断扩展他的有效范围。在此过程中常常展现出一种形式美:众多复杂的现象最终由一个简洁的公式准确统一。这些公式具有完备性和形式美,仿佛是上帝创造世界的底层法则。真与美似乎是一致的。

但另一方面,科学家和艺术家的创作模式截然不同,分析能力与审美/想象力互相敌对。严格的科学思维训练甚至会摧毁科学家的审美能力。达尔文年年轻时喜爱文学,但在晚年他的审美能力完全消失,曾经让他陶醉的诗句变得味同嚼蜡。这其中究竟发生了什么?

也许21世纪的脑科学研究能给我们带来一些启示:科学家长期大负荷动用算法心智,使自己的大脑计算能力达到极限,抑制了负责创造了想象力的自主心智。

想象力的逐渐丧失,带来的是科学家研究能力的下降。科学家的才华如登山,往往在30岁到达顶峰,之后是下坡路。艺术家的一生则幸运得多:他们如同不断生长的树,30岁开始结出成熟的果实,之后的几十年任然吸收养分,枝繁叶茂,不断探求新的突破。正如贝多芬在晚年所说:我终于开始懂得创造了。

钱德拉塞卡对创作模式的洞察,早于脑科学发现50年。而200年前,诗人雪莱已预言分析性思维对想象力的损害。“由于缺少诗的才能,科学研究反而按比例限制了内在世界的领域。”

诗歌与逻辑

诗歌与形式逻辑分别从自主心智和算法心智代表了人类把握世界的方式。逻辑追求简洁的形式美,诗歌探寻复杂的呈现。

我的问题:诗歌的诗歌是什么,如何处理形式逻辑和诗歌的关系。

《莎士比亚、牛顿和贝多芬》读后感(五):短评写不下

钱德拉塞卡是83年诺贝尔物理学奖得主,这本书原名Truth and Beauty,译者自称为了吸引年轻读者取了这么个标题。这是本比较奇特的科普书,讲天体物理学的篇幅有大量公式和专业概念,我没读懂,其余的篇幅简略地比较了艺术和科学。从毕达哥拉斯、培根到海森堡都说,美是和谐/均衡,而历来的科学发现证明,作为审视对象的自然/客体世界,始终以心智能够理解/欣赏的均衡方式来运行,也就是自然的真相/规律。正是在这种意义上,美和真对等(济慈语),或者拉丁谚语说的美是真理的光辉。艺术和科学的创造活动也就是心智处理主体认知外在世界的一体两面,它们的成果,无论是公式还是美第奇墓前的雕塑,都可以带来令人震颤的体验,作者强烈推崇广义相对论,认为它很美,但说实话,没有特别说服我。我认为这无非是因为两者都是人类心智的高峰。

作者倾向于认为,科学家往往不如艺术家能在生涯晚期继续精进,是因为地位让其产生傲慢,比如爱丁顿臆断否定黑洞,爱因斯坦说上帝不掷骰子,而贝多芬47岁说学会作曲,莎士比亚晚期悲剧大成。我觉得这是因为艺术的创造更自由。

作者还提到,自然科学的发展是不断扩充概念框架的过程,但在最简单也是最深远的层面,真相是可以付诸直观的。比如我记得爱因斯坦可以想象广义相对论描述的扭曲时空,费曼说自己可以看见公式中的不同颜色,这点可能是禀赋差异。

对爱丁顿的介绍很有意思,比如爱丁顿和爱因斯坦的打油诗,比如爱丁顿被问到自己是不是世界上三个懂相对论的人之一时说,我犹豫第三个是谁。作者自己早年被爱丁顿在白矮星坍缩问题上奚落过(作者写了一句特别诗意的话“世界就是这样结束的,不是伴着一声巨响,而是伴着一声呜咽”),但仍很尊敬,他将爱丁顿这样的天才比作伊卡洛斯,虽然失败但展示了改进飞行器的point,这个点也很有趣。

休谟说,事物的美存在于思考它们的心灵之中。这话很厉害,尽管哲学史上的哲学家有很多局限,但他们的思考痕迹还是毋庸置疑的精神财富,爱因斯坦海森堡甚至费曼那代科学家,都有一定的人文素养,说明大脑可以兼容两种模式。