《巴别塔》读后感精选

《巴别塔》是一本由[英]A.S.拜厄特著作,上海文艺出版社出版的精装图书,本书定价:148.00元,页数:1024,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《巴别塔》读后感(一):弗雷德丽卡的反抗

弗雷德丽卡一如既往地勇往直前。感觉她是在从书中汲取力量,对抗离婚诉讼的万千困难。她这一条线索好像在告诫知识分子女性慎重选取结婚对象。奈杰尔怎么看都是有暴力倾向并似乎以此为乐。弗雷德丽卡想要掌控自己的生活,就如同Byatt想要掌控自己的文学命运一般。

另一条线索是关于《乱言塔》的诉讼案,脑海里一闪而过《包法利夫人》和《恶之花》因为“有伤风化”所受的法庭诉讼。书中《查特莱夫人的情人》也友情客串。不过单看此书的话,英国人在欲望方面的自由度比想象中的要大。

《巴别塔》读后感(二):巴别塔读后感

起初,是受了书的腰封“独立女性成长史诗”的蛊惑;当然,也确实被她像散文诗般优美的文字描述所吸引。可真正阅读起来,就很难再令人全情投入了。摆出一副高高在上俯视一切的姿态,卖弄着自己对文学和艺术和科技和植物学和儿童教育等等的,并不成体系的一种庞大的浅尝辄止和点到为止。太喧宾夺主,反而弱化了她真正想表达的主要思想。狗血般肥皂剧式的情节,以三个主题穿插进行。不过作者很巧妙的把自己的创作意图,也都通过小说做了清晰的讲解,一步步来引导读者更好的理解她晦涩的创作。作为一名成年的女性读者,当然会对她作品当中关于婚姻和育儿的着墨能产生共鸣也有代入感。即便如此,还是觉得用这么庞大的繁琐的虚假的架构来描述女性的觉醒,有点做作。我欣赏你的博学,只是抬高自己的方式有很多种,你偏选择了贬低别人。困了,睡觉!原谅我提前看了结局!

《巴别塔》读后感(三):《巴别塔》引人深思

看了200页也没看懂讲的是什么,就坚持着再看了下去,不得不说,巴别塔写得太棒了,因为是文学作品所以文字读起来有点不容易理解,但是这故事挺精彩的,遭遇家暴的费雷德丽卡在朋友的帮助下逃出家里,其中详细的描述了婚姻生活,家暴,女性独立,育儿情感,原生家庭,以及费雷德丽卡的朋友们的故事中对语言的研究,对教育的讨论,考沃特在乱言塔中对自由主义世界中欲望,规则的讨论,实验,作者分别从费雷德丽卡,丹尼尔,考沃特三个人物线索展开,看起来毫无联系,实际环环相扣,联系紧密,费雷德丽卡因为姐姐的死选择了另一种生活,可是人们总是会过上他们不想要的人生… 我觉得基本上所有的人类都围绕着自己渴求的那些事情的表皮或边缘打转——几乎所有人都有不想从他脑中之眼看到的事情——不想让他们的某些想法浮现出来——我和每个人都没有不同。”,

“撑过去一天,再撑过去另一天,这究竟算什么样的人生?“很多人的人生,”一个冷嘲热讽的假好心的仙女的声音在她头脑里咕哝着,“很多人的人生。”

—《巴别塔》

继续啃书~

《巴别塔》读后感(四):巴别塔读后感

起初,是受了书的腰封“独立女性成长史诗”的蛊惑;当然,也确实被她像散文诗般优美的文字描述所吸引。可真正阅读起来,就很难再令人全情投入了。摆出一副高高在上俯视一切的姿态,卖弄着自己对文学和艺术和科技和植物学和儿童教育等等的,并不成体系的一种庞大的浅尝辄止和点到为止。太喧宾夺主,反而弱化了她真正想表达的主要思想。狗血般肥皂剧式的情节,以三个主题穿插进行。不过作者很巧妙的把自己的创作意图,也都通过小说做了清晰的讲解,一步步来引导读者更好的理解她晦涩的创作。作为一名成年的女性读者,当然会对她作品当中关于婚姻和育儿的着墨能产生共鸣也有代入感。即便如此,还是觉得用这么庞大的繁琐的虚假的架构来描述女性的觉醒,有点做作。我欣赏你的博学,只是抬高自己的方式有很多种,你偏选择了贬低别人。困了,睡觉!原谅我提前看了结局!终于读完了大部头《巴别塔》,惊叹拜厄特的博学,涉猎之广泛令人眼光缭乱。从植物学、儿童教育、神学和哲学,延伸到法律、数学、科技、艺术……擅长不擅长的,她都想驾驭,字里行间透露着一股子高傲的俯视感,就跟女主人公一样!三段故事穿插铺垫进行,剧情虽显俗套,却也很巧妙的通过独特又创新的写作手法,将自己的意图全然呈现了出来,尽管有些牵强附会,但的确能够帮助读者更好的理解她的作品。喜欢她的文字,散文诗一般充满美感,也不难有女性视角的强烈代入感。只是,个人感觉用太庞大的体系来支撑自己的立场,喧宾夺主又不讨喜。

《巴别塔》读后感(五):语言之塔

本来人类说着同一种语言,后来通天塔(巴别塔)快造成时,上帝震怒于人类的放肆,搅乱了他们的语言,于是人们永远不能互相理解。史密斯教授在《乱言塔》的证人席上又说明了乱言塔是巴别塔的象征。那个乱言塔既是傅立叶构筑的“充满爱的新世界”,也是萨德的“西林古堡”,种种恶行在那里上演。弗雷德丽卡带着紧紧攀着自己的儿子利奥逃离家庭,在伦敦自立谋生,重新阅读,解析经典文学作品,推荐作品出版,裘德和他的《乱言塔》一起走进她的视野。虽说主线是女性知识分子弗雷德丽卡完成对自己认知及成长,但同时也是裘德通过《乱言塔》完成自己价值观的梳理,对自己成长的直视。书中各种语言各自出场:弗雷德丽卡的丈夫的暴力语言,及其姐妹管家的谎言。室友阿加莎的儿童故事;书中对《查特莱夫人的情人》等书、诗歌的引用;而弗雷德丽卡从一开始对语言的剪贴重新排列,到《贴合》的开始落笔衍叙。乱言塔的法庭戏中,各位证人的登场宣叙,包括牧师、出版商、教授、戏剧人、书评人等等。更绝的是弗雷德丽卡的情人约翰是数学家,却有语言表达障碍,而约翰的病态的须臾不可分离的孪生兄弟保罗成了摇滚歌手。还有一众人等,用诗表意的,用刚兴起的电视语言竞选的等等。哦,还有大篇幅的生物观察的语言。拜厄特真是奉上了一场语言的盛宴。小说背景是上世纪60年代,披头士正被膜拜,儿童教育如何改进被提出,等等,各种价值观或者说语言,(语言是思考的疆界)你方唱罢我登场。上帝呢拍拍屁股见上帝去了。

《巴别塔》读后感(六):我们

“整个世界也只得这独一份的她真漂亮”

“我不祝你一帆风顺,但是我愿你乘风破浪。”

“可我只看他眼底,而千万人欢呼什么,我不关心。”

“我要很快很快地落下去,落进深不见底的青空。在春日里消亡,我要浪漫至死。”

“今晚月亮真美。”

“我带着你说过的乘风破浪启程远航,把酒瓶摆正,把我看向你的眼神留在原地,把你放在最初的地方,我要走了哥,九万里山河,我跟你,有缘再见。”

“放不下只在昨天,未来山高水远,一路坦荡。”

“只要王晰在身边,高杨只要一笑起来就会不自觉地把头转向他,眉眼弯弯,带着少年人的一腔热血和按耐住雀跃望向王晰的眼底。那种一往而就深情最打动人。”

“我们并建立在漫天的月光下,我的影子悄悄依靠你,那样静默而不露痕迹,正如我注视着你。”

“两个人站在一起真美,自然而然的美,从外形到声音都是绝配,令人赏心悦目。最喜欢他们之间那种一点点忧伤、淡淡的情绪,再加上些许微妙的氛围,白月光一般的朦胧美。”

“是真美人,也是真绝色啊,此情此景此风此月,都是恰如其分,都是可遇不可求,我第一次觉得,我爱这皮相也爱的纯粹。”

“背后的圆月也没有照亮两个人,他来了他又走了,只留一个少年人穿过茫茫月色望着他。”

“这场盛世烟花,续上风月情浓,念念不忘。”

“这样看着你,用所有的眼睛和所有的距离。就像风住了,风又起。”

“王晰这个已婚已育的男的何必搅得两对cp都不得安生。”

“一个人年轻的时候不能遇到太冷的cp,不然一辈子都要意难平。”

《巴别塔》读后感(七):出走之后

女性意识和女性力量的觉醒及争取是当下热题,如果时间倒退60年那个时候的新潮女性又是怎样一番境遇,这本小说给出了一种可能性。半是逃避半是陷入激情而嫁入远离尘嚣庄园的弗雷德丽卡,因偶遇故人而萌生离开念头而执行,付出代价的同时也慢慢重新揭开生活的新面貌。这只是故事的一部分,小说用很大篇幅来阐述文学理论和思潮——弗雷德丽卡是为在成人大学中教授文学的兼职老师——借由那些伟大的小说,查泰来夫人的情人,霍华德庄园之中关于爱、婚姻、和性的描述,来阐述自己对应的观念,并且树立了各种对立的观念并选中人物来为其代表——小说里面精彩的人物众多而个性鲜明——人物的交锋呼应当时社会中种种现象和观念的碰撞。缺乏对那个时代的熟悉我不能很好地了解作者的有所指,但是大概的轮廓能感受到——女性自我与家庭责任的撕扯,文学的出格描述与世俗偏激和保守的矛盾,宗教的禁锢与危机。弗雷德丽卡从禁锢隔绝到充满幻想的回归,再因经历挫折而渐渐熟悉世界。她终于不再想追求自由了,自由太多层面而抽象,而学会了在确认大方向后专注眼前。除了小说本身情节以外这本书提供了许多文学评论的素材和剖析,借着费雷德丽卡和她的学生,以及那些文学界的朋友之口侃侃而谈。即使不是绝妙,但我还很喜欢这些评论性文字的,作家眼中的其他作家。

小说另外浓墨重彩的在于文本嵌套。在隐之书里面植入了大量仿作诗歌,这本书里面索性又套入了一本小说,反乌托邦的式的《乱言塔》,并且因为其反叛性和暗黑寓意而引出一场关于淫秽书籍的公开审判和辩论。书中的两场法庭对峙都很精彩,一场是弗雷德丽卡的离婚诉讼,一场是对《乱言塔》的淫秽书籍指控。用对话的形式直接呈现,语言直接往来而针锋相对。尤其是书籍指控那场,该如何看待文学,看待文学中那些黑暗场面,展示人性中的狭隘和不宽容。

小说所涉及的现实议题已丧失时效性,比如女人事业和家庭,两性的自由,对文字表达的容忍在现时已不会引起巨大争论。但明面争议虽止而观念余波尚在。对女性的偏见和隐形歧视,对异见者的排挤,自由应以何为度,每个人都出声是使世界更明智还是把世界交给了群氓。这些问题以另外的面目存在于现世。小说结尾铺陈了在六十年代中后期一系列社会文化思潮和运动,人物的生活也转向光明面,一切变化令人激动。而那些变化发生之后,这么多年过去之后,世界却仍没有变好。

《巴别塔》读后感(八):(转载)《纽约时报》对《巴别塔》的评论

弗雷德丽卡•波特,在20世纪60年代中期作为一个不知疲倦的文学自由职业者,出现在拜厄特女士的小说中。她在伦敦教关于小说的校外课程,并随时复习着经典书籍。

拜厄特女士在1990年以《占有》这部由两位专业文学评论家为主角的侦探小说而闻名于世,这部小说也是对20世纪70年代和80年代入侵学院的后现代主义理论的一部大师级讽刺作品。在20世纪50年代和60年代,书籍的业余爱好者(而弗雷德里卡是真正地热爱书籍)感觉到现代主义正陷入困境。她试图弄明白,如果没有一个全心全意的、高尚的信念以及文学的力量,如何在混乱的生活和语言中发现真相和意义。

拜厄特记录了一个文化分水岭,她解决了一个非常宏大的主题——同时也是一个明显的自我反省——一部小说在这个时代到底能有什么希望呢?在她的视野里,《米德尔马契》融合了广泛的道德现实主义和焦虑的美学,《金色笔记本》与《米德尔马契》交相辉映,拜厄特对小说的地位充满矛盾,充满了老式小说的野心。但她也是一个天才的讽刺作家。在《巴别塔》一书中,她展示了她对狡猾的想法和在扎实的细节上惯用的令人印象深刻的技巧,和以往相比,此次这些东西被随意地放在她的书页上;它们与新的能量混在一起移动,甚至是消散。拜厄特女士,一位雄辩的小说家,在20世纪60年代的长篇小说中遇到了一个很好的对手。

弗雷德里卡是一个对图书如饥似渴的人,她逃到大城市。在那里,她的幻想破灭,但也有令人困惑的解放运动等待着她。这并不是说她在约克郡和剑桥大学学习期间缺乏文学补给。相反,正如拜厄特女士在前两部小说中描绘波特家族时所表达的那样,书籍是最重要的,这就是问题所在。弗雷德丽卡渴望阅读——她也禁不住对父亲的文学道德主义感到愤怒。父亲是一位极端无神论的英语教师,他深信孩子们所需要的就是文学经典。弗雷德里卡想要成为一个充满激情的知识分子和一个令人向往的独立女人。这并不是艾略特或劳伦斯所想的。事实证明,对于一个身处20世纪50年代的女人来说,这并不容易。

本文摘自《纽约时报》对《巴别塔》的评论,有删减。

《巴别塔》读后感(九):拜厄特的D.H.劳伦斯情结

记得在某一次接受采访时,拜厄特说了一串自己最喜欢的作家名单,其中就包括英国另一位著名作家D.H.劳伦斯。在《巴别塔》中,就有不少这位比拜厄特早出生半个世纪的作家的影子。

D.H.劳伦斯提倡要顺从欲望,而不是去压制欲望。受劳伦斯影响,《巴别塔》中的弗雷德丽卡也设定为一个性观念开放的女性,去追求劳伦斯作品里那种由性爱带来的神秘的“一体性”。她因为性而和丈夫走入婚姻,又因为性而被困于婚姻。此外,劳伦斯作品中的女性寻求一种“联结”——“身体和心灵、自我与世界、男性与女性”的“联结”,而弗雷德丽卡也一直苦苦寻觅这种“联结”感。弗雷德丽卡还在艺术学院的课堂上,专门把劳伦斯的作品挑出来,和学生们讨论婚姻和爱情。

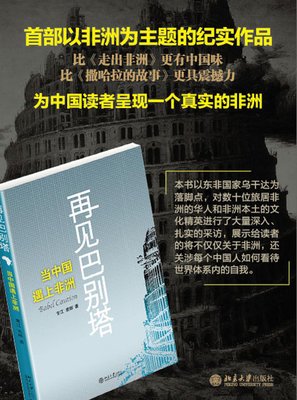

《巴别塔》封面特别值得一提的是,劳伦斯饱受争议的作品《查泰莱夫人的情人》因内容大胆,而导致这本书出版后就被禁三十年。1960年,企鹅图书有限公司还因出版这本书而被起诉。当时,一名检方律师在法庭上提出了一个饱受诟病的问题:“这是不是‘你希望你的妻子或仆人读’的一本书?”

拜厄特戏仿这个案件,让《乱言塔》成为一个饱受争议的出版物,并因此使得作者裘德以及鲍尔斯&伊登出版有限公司被起诉。法庭上,陪审团将对《查泰莱夫人的情人》一书的审判先例作为参照;而在庭审过程中,律师也问了类似“这是不是‘你希望你的妻子或仆人读’的一本书?”这样的问题。

《巴别塔》内文《巴别塔》读后感(十):大师的剪贴本

或许是我的历史积累和文学素养不够,不足以从更深刻或宏远的角度去理解拜厄特的这部作品,耐着性子读完,只觉得疲惫不堪,如同要整理一间凌乱的储物室,不知道要从何入手。

如同书中主人公弗雷德丽卡热衷的剪贴文学,即把不同文章中的片段截取再重新拼接,《巴别塔》给我的感觉就是把很多剪报碎片堆放在一起,留给读者一条透明的细丝,希望读者把一个完整的故事串联起来,这未免对读者要求过高。

粗略估算一下,书中除了引用各种文学诗歌以外,还涉及大量关于生物、政治、历史、法律的描述,这些引用大多数保留了相关领域的专业术语,再加上翻译成了另一种语言,只会让人觉得晦涩难懂,更别说要提起劲来深究这些引用和书中经历之间的关联。作者看着读者抓耳挠腮,也不大发慈悲地多解释几句,而是给人一种居高临下、冷酷无情的感觉,颇有种书中裘徳·梅森鄙夷有些人看不懂他的书的感觉。我作为再普通不过的读者一员,只能囫囵吞枣地快速扫过这些引用,祈求书中人物能从这些长篇大论中拯救我。

还有一点令我觉得突兀的是,是作者本人视角突然出现在一本一直以第三人称描述的书中。故事一开始分为三个部分,分别是由弗雷德丽卡、牧师丹尼尔以及乱言塔的发起者考沃特的视角去描述。因为弗雷德丽卡和丹尼尔生活在60年代的伦敦,考沃特更是在一个虚拟的反乌托邦世界的人物,用第三人称的描述角度让故事和读者有一点的疏离,让读者在更高一层去串联这几个故事,这个方法是合理的,但在故事的后半部分,突然出现了一个“我”。大概是在描述某个人物时,书中出现了类似这样的述写:“他的容貌十分模糊,让我不知道如何形容“。这个”我“,是指作者本人。当读到这段时,我感觉是像自己正沉浸在一场精彩复杂的剧场表演里,突然有人拍我肩膀叫我让一下座位好让他通过去上厕所。读者和故事之间突然被插进了“上帝”作者本人,让读者不得不从故事中抽离出来,被迫接受“我只不过在读一本书“的无趣事实。

书中要论述的主题很多,被反复提及的女性意识觉醒、语言在人类发展中的位置以及真正的教育应该是以什么方式进行的。但除了女性意识这一点是紧紧联系在弗雷德丽卡的故事之外,其余两点更像是作者刻意安排并强行安插在故事中的。如果删去书中大篇幅教育委员会的讨论和辩论,仅仅保留故事主线,读者很难会领悟到原来教育和语言也是书中的主旨。最后在对《乱言塔》的庭审描述中,强调裘徳·梅森在寄宿学校中的悲惨经历,更像小学生作文在结尾强行点题。

总的来说,书或许是好书,或许它真的想探讨很多深刻的主题,但如果从个人好恶出发,我并不喜欢它。