《查理·巴特利》经典观后感有感

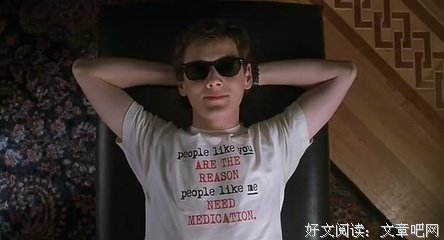

《查理·巴特利》是一部由Jon Poll执导,安东·叶利钦 / 小罗伯特·唐尼 / 霍普·戴维斯主演的一部喜剧 / 剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《查理·巴特利》观后感(一):青春的理想国

青春的……

娱乐的……

小搞的……

就那么一回事,用字简单的眼光和头脑看待所有事情,这是幼稚,也是青春。

青春,一生中最值得缅怀的词语。回首观望,总觉得自己没有发挥的更好。

《查理·巴特利》观后感(二):延续的区别.

一直喜欢看美国青春校园喜剧(囧),它可以疯狂,可以不屑。但它又严谨,它又育人。

生活好像很平淡,比较之后原来是真平淡,生活应该有意思点,也更应该有意义点。

越发觉得不是电影好看,而是我过得太无聊了。

你无聊吗?

《查理·巴特利》观后感(三):年轻真好

算是描述叛逆期的青春剧,但看了让人觉得平静,发人深思。许多人应该可以找回年轻时的回忆。年轻真好!

某些方面,男主角,17岁的Charlie Bartlett,比成年人更成熟。看后面charlie Bartlett与susan老爸的互相开导,真是精彩。

片尾的歌不错!

《查理·巴特利》观后感(四):小孩子在他们的世界中有搞笑的义务

在离开校园几年以后,最怀念的莫过于是当年千方百计在课堂上,在校园里,在操场上不择手段地搞笑了。而在工作以后,如果无法十足的勇气,任何搞笑行为都会被我们所面对的世界给阻止。相信查理也是,当他最后终于步入社会以后,他面对的很可能是一个单调乏味的生活,无法再因为一些小伎俩而受到欢迎了。

《查理·巴特利》观后感(五):每个人都是Charlie Bartlett

电影中的Charlie Bartlett是青春的象征,是我们这个年纪的最为真实的自我,试想有谁不愿意得到别人的称赞,成为校园里的核心?我们都想,但不是每个人都能做到,Charlie说的很对,不要再被我影响,去展现你们真是的自我吧。的确,找到真实的自己,就像片中的Charlie发现自己仅仅是一个孩子时,他才明白自己是谁?什么是他真正想要的生活。

《查理·巴特利》观后感(六):忍不住喜欢阿~

该怎么说呢?

看了太多阴郁,压抑,颓废,迷幻的电影

我们那些青春的小情绪阿

残酷的青春

不知不觉飞奔而去的青春

自私挥霍的青春啊

看到字幕结束

治愈系的喜剧片

如果说这个就是我们的青春,那现在开窗吸烟的我应该多笑笑。

说不定也该找个人好好倾诉一下。

like you like me

《查理·巴特利》观后感(七):碎碎念

难得有一部上7还没看过的青春片

想说的和片子没什么关系

只是突然想通了人自卑的原因 不过这个话题大概已经被解释烂了

其实因为没有办法一视同仁 有意分别什么举动让人尴尬 怎么做得体 什么样的人很popular 怎么做像个nerd ... 你judge别人 就以为别人也会judge你 然后就唯唯诺诺 就刻意表现

但是 也许什么也没有呢

e nice~

《查理·巴特利》观后感(八):I need to lie down need some air

貌似现在很多电影都是立志于让你找到活着的价值的,那相比那些赚别人眼泪钱的电影来说,它的确不错。

那么轻松的戏剧让我看到眼泪出来,I REALLY DON'T KNOW WHY。

如果没有那么多人的理解,青春的意义真的很难实现。于是考得烂掉的感觉,就在片尾曲里释怀了。

《查理·巴特利》观后感(九):潘多拉

这是一个伪命题,关于人性的探讨。从弗洛伊德、尼采、达芬奇、约翰克利斯多夫甚至到柏拉图,都在苦苦思考人性。而人是个体,是无法重复的个体,共性中的唯一个性。迷恋于人性,如同打开了自己的潘多拉魔盒,因为周围每个人都是镜子,镜子碎了,自己也就没了。

演绎这个主题很有挑战性,深度略显不足,也就成了中规中矩之作。

美国人的思维很有意思,坚定崇尚个人自由,仅此一家,欣赏之,观望之,兴趣之,汲取之。

《查理·巴特利》观后感(十):虐死了~

校长是一个父亲,但是一个失败的父亲,尤其当见到了查理之后,更成为了一个失败的校长。

或许是哪里有压迫,哪里就有反抗。

为了及时了解学生们的行踪,校长在学校的四个角落安装了探头。学生们惧于校长的大权在握,却在心里恨得牙痒。

故事随着查理的被捕而达到高潮,女儿与父亲的关系彻底断裂,小萝卜给我们留下了一个寂寞的父亲那华丽的背影。

还好最后是HE,在查理的协助下,校长渐渐地开始了解这些孩子们的内心,也化解了与女儿的矛盾。

总之泪点满满,各种虐心。

即便是07年的萝卜,依旧水嫩。