我,里维耶,杀害了我的母亲、妹妹和弟弟经典读后感有感

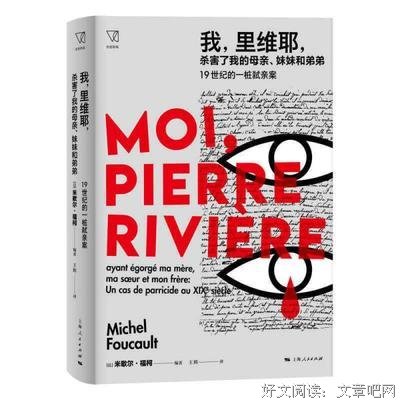

《我,里维耶,杀害了我的母亲、妹妹和弟弟》是一本由[法]米歇尔 ·福柯(Michel Foucault)著作,上海人民出版社出版的平装图书,本书定价:58.00,页数:428,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《我,里维耶,杀害了我的母亲、妹妹和弟弟》读后感(一):【转】王辉:福柯“权力-知识”结构的一个真实例证——简评《我,皮埃尔·里维耶》一书在福柯中期思想中的位置

【作者简介】王辉,陕西师范大学马克思主义学院副教授。1999年9月-2003年6月 西北大学 管理科学与哲学系 哲学专业 哲学学士;2003年9月-2006年6月 南京大学 哲学系 外国哲学专业 哲学硕士;2012年9月-2014年8月 美国佛罗里达大学(Florida Atlantic University) 哲学系 联合培养博士;2010年9月-2015年9月 西安交通大学 人文学院 哲学系 哲学博士。

《我,里维耶,杀害了我的母亲、妹妹和弟弟》读后感(二):没有被偷走的死亡

20岁的里维耶,在一个期待已久的下午,直接且残暴地砍杀了他怀有身孕的母亲、他的妹妹、以及他十分怜爱的弟弟。他会自杀的,他也是这样做的,自杀也是他百般期待的一部分,只有这样,他才能拯救他亲爱的父亲,饱受母亲欺扰的父亲,杀掉他心爱的弟弟,是为了使他的父亲永不原谅他自己,从此彻底摆脱泥潭,他把自己也当作是泥潭的一部分。当然,他杀妹妹的理由就是因为他的妹妹爱他的妈妈。此案争论到最后,法官战胜了医生,国王又战胜了法官,最后则是皮埃尔里维耶战胜了所有人。从死刑,到赦免,再到自杀。 如果单纯要概括案线,这就是全部。福柯没有这样做,他的聚光灯,对准的是深渊。是这样的,“如果农民中有一个普鲁塔克的话,皮埃尔里维耶会跻身名人之死的系列之中。而且不只是他,他的全部家人都会列入典型受害者的系列之中,仿佛是在挑衅那些在豪宅中排列伟大祖先之等级次序的画廊”, 里维耶案为何如此重要或说典型?福柯又是如何呈现此案的?再进一步,窥视福柯对此案的叙述,我们又能发现什么? 点 作品的上篇就是点的布列。法官的笔录,证人的证词,里维耶的回忆录,医生的鉴定词等。如此大篇幅的点的绘制,是福柯谦逊而诚恳的邀请。关于此案的思考和笔记被安排在下篇,篇幅也只占了上篇的三分之一左右,当然在篇幅精致的下篇中,映射的讨论和思考是十分重要的。只是福柯选择先布列点,由读者自行连线协调构成故事,之后与他的故事的碰撞,我想也是他所期待的一部分。 面 那么福柯是如何呈现这个故事的呢?他视里维耶案是一场权力的角力,是三重冲突的交火点:在权力和一般共识之间的冲突,对镇压性权力之占有的冲突,在科学只是和司法权力之间的冲突。里维耶自己在此次案件中的是否也是权力一方呢?是的,这权力是由人捧手相送的-为辨别出里维耶是真疯还是假疯,他被要求留下他自己的叙述。要知道,不是每个杀人者都有说话和叙述的权利的。有罪还是疯癫?刑事部门和医学部门都撕咬不放的原因是这两个面会延申到社会管控的方式,法律制裁,或是医学隔离,对此案判决尺度的把握直接会影响到权力场的分布。 体 交代好权力面之后,之后就是此案全貌。我不觉得福柯认为可以还原这个“文本”(案情)的全貌,一切都是拿个框子框出来的。众人都在谈论此案,报刊媒体也好,民众也好,或是专业人士如医生和法官,当然更有里维耶自己。每个主体都会有意或是无意地选取材料,完成属于自己的里维耶案的肖像以服务于自己。 域 不仅是作品,福柯关注更多的是展场。就跟观察过画作的笔触色彩后,注意力转到了纸张的纹理,又或是灯光的质。其实这就是背景,或者说对里维耶杀人的原由的分析。这部分福柯在笔记一开始就开始触及,也是我个人认为最精彩、收获最多的一部分。法国大革命之后的以契约为基础的新制度对底层人民是如何的轻蔑,“恐怖之事都是日常的”,他们“用各种方式自寻不幸”。大家都成了怪物,不,回归动物,死亡是他们获得话语权的方式,以杀人开始,并死于此。医学曾试图通过对他的赦免,把他的行为归作疯子发疯,以偷走他的死亡。里维耶以自杀反抗,正如他起初计划的那样。里维耶案还影响了未来域的走向,对于司法的操作以及理性化疯癫的讨论。 至此,点,面,体,域,饱满而深刻。

《我,里维耶,杀害了我的母亲、妹妹和弟弟》读后感(三):内部一致与外部有效的双重背离

当福柯在里维耶案150年后重读这起案件时,究竟发生了什么我们已经无从得知。这个案卷出现在福柯生活中的时期恰好属于福柯“福柯更愿意去了解某种被遗忘、被忽视的非哲学话语是怎样通过一系列的运动和过程进入到哲学领域的”。里维耶案卷的出现对于他来说正是这样一个“他者”。以未经加工的人类学志的形式出现,将社会变迁、君权衰落乃等冲突凝结在一次审判中。如今再阅读这部作品,不仅可以见福柯及其学生所见,更能阅读其所感。整部作品于我个人而言,更呈现出一种内外部的背离。

所谓的内部一致,此处指的是对里维耶案件各环节的一致性。本书的上篇即这个案子的全部甚至是全貌。这个案件本身即呈现明显的撕裂感。首先是案件本身的残忍程度与案件所谓动机之间的割裂。其次是作案人本身的割裂,在证人证词、法医证词乃至个人回忆录中的里维耶本人难以统一。最后这种不统一在判决的数次往复中得到爆发。最终,以判决和个人认知的差异画上句号。至此里维耶一案的内部一致崩塌。

所谓的外部有效,则是整个案件判决的影响。案件本身因为判决而结束,但是其影响却始终存在。案件判决是否在类似案件中乃至后世讨论中得到承认,谓之外部有效性。这部分我们可以通过本作的下篇,即福柯以及学生们的讨论之作略窥一二。这七篇文章,虽然看似切入角度各不相同,但其实所论述的问题是一致的,即“里维耶是谁”。里维耶此人,既是他所犯案件中的主角,却也是他者。犯下三尸(四命)案的他,究竟是代表了弑君者还是反抗压迫的普通人?究竟是游离在理智外的疯子还是具有正常心智的怪物?更进一步,正如福柯所说,这桩谋杀是弹射出的子弹还是仅仅是弹弓?这些问题在150年后仍然无法得到答案,案件本身丧失了外部有效性。

为什么这样一起看似清晰人证物证具在的案件却难以实现动机过程结果的有机统一?从本书下篇讨论中可以略窥一二。从本书相关内容编纂期间福柯本人的思想亦可发现蛛丝马迹。案件本身虽人证物证俱全,但是物证甚少提及(在案件发生年代也难以精细化物证)。于是人证成为关键,至此诞生了“叙述中的里维耶”和“叙述中的受害者”。“叙述中的受害者”无须多言,死者已矣,对死者的勾勒仅能依赖于叙述。因此里维耶母亲在这个案件中仅能看做一个虚构的形象,任人描述。依据虚构的形象去判定受害者为何被害并不可靠。因此假设将其母亲形象视作暴虐的进行判决,案件内部一致已经丧失。这个案件中有趣的是“虚构的里维耶”。这一虚构形象及来自于里维耶本人也来自于提供证词的乡民更来自于法医。这三方面的叙述塑造了“虚构的里维耶”并且构成了“真实的里维耶”。“真实的里维耶”并不存在,直到有人开始取叙述里维耶,这就是人类社会。我们每个人的存在几何依赖于他人。而这个由三方叙述构成的“虚构的里维耶”并不统一,导致了案件内部有效的彻底丧失。为何多方叙述并不统一,并非视角不同,更主要在于所有的叙述都是在因果倒置的情况下强加因果。为什么要叙述里维耶,因为出现了弑亲案这一恶劣的结果。在此结果上叙述的里维耶服务于这一结果。于是相关性(和里维耶相关的事情)变成了原因(例如卷心菜事件),可能的原因成为了必然的原因(例如粘液型体制),回忆录突然变得具有日记的性质,等等不一而足。不同人看到现象大概率不同,但是现在这些不同的现象都要去解释同一结果,于是产生了矛盾的“虚构的里维耶”。

“平行叙述的里维耶“可以解释内部不一致,而外部的有效或许要从这众多讨论中略窥一二。正如福柯关注“被忽视的非哲学话语是怎样通过一系列的运动和过程进入到哲学领域的。”一般,量刑裁判也经历了类似的过程。法院判决所依法律本身即是国家权力的产物,体现了国家权力的转变。尚且不论不同法律体系的差异,对于“合法性”的定义改变即足以改变所有。同时看的见的科技进步和看不见的细想转化都在同时施压于判决本身。仅对“正义”追求的偏差即可造成结果的差异,更何况此案本身所处年代特殊。案件本身是什么不再重要,其异化的产物或许才是最终吸引人关注的点。最终的结果即是外部有效性的丧失。

这样一个割裂的故事吸引了福柯的注意,甚至成为诸多研究福柯学者关注的要点。与这个案件以及讨论中所涉及的他者有关。案件本身揭开了福柯对社会边缘人的关注,拓展了“他者”的范围,是为福柯他者权力观的重要一环。

《我,里维耶,杀害了我的母亲、妹妹和弟弟》读后感(四):他们,我们,与恶的距离

前段时间韩剧《窥探》热播。《窥探》选用了“先天精神病患成为罪犯”的题材,故事围绕此而展开。所谓“先天精神病罪犯”,在剧中被称之为拥有“变态基因”的人,他们自懂事以来就会残害生灵,成年后杀人手段极其凶残。这不仅让人联想到福柯所写的《我,里维耶,杀害了我的母亲、妹妹和弟弟》(Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère),书中主角皮埃尔·里维耶——在书中被称之为“不正常的人”——一位20岁的法国福克特耶小村庄的农民,用砍柴刀蓄意砍杀了自己已有六个月身孕的母亲,8岁的弟弟和18岁的妹妹。而在众人提供的笔录与证词里,不难发现大家对里维耶的描述,都是离群索居,不善社交,沉默寡言,胆怯,阴郁,尤其喜欢虐待动物和孩子。在接受讯问时,他辩解他虽然经常以恐吓接近他的小朋友为乐,但并没有想要伤害他们,即使他也常常把青蛙和小鸟钉死在十字架上。不管如何,弑杀亲人的案件引起社会轰动,而他身边的人,包括参与这起案件的检察官、警察与法官,还有跟进报道的媒体,在最初都一致认为他有精神病。

因为患有精神病而杀人?还是因为杀了人所以被认定有精神病?

根据笔录与证词,皮埃尔·里维耶作案后异常冷静,他离开案发现场一直流浪,毫无躲藏的意思,被捕后也毫不反抗。只是最开始讯问时,他一直坚称他受上帝的指示,替父亲除去恶劣的母亲,因为弟弟和妹妹站在母亲阵线上的,即使他很爱他们两个,同样也要除去他们。不久后,他又否认了这一点。他吐露更多细节,比如母亲是个对父亲态度极度恶劣的人,而父亲是懦弱无比的人,里维耶见证着家庭中无数争吵的发生,直至母亲离家,他与父亲长期生活在一起。他将所有不幸归结于母亲的品行,对母亲形成一种仇恨心理。经过他一番有逻辑冷静的陈述,大家知道他精心思考、策划和准备了这起谋杀案。而所谓精神错乱,是他故意用来欺骗法律与正义的。

在此,各方的表述都显得十分有意思。乍看之下,大家对里维耶都有属于自己视角的评价,但细究以后,里维耶个人真实情况,并没有被他们掌握多少。尤其媒体略具煽动性的叙事报道,其实很大程度照搬了其他官方媒体的报道。正如我们现实中发生的一样,当里维耶宣称自己收到上帝指示而行动时,大家的描述隐藏着一股对宗教的恐惧与偏见的情绪,包括当得知里维耶颇具逻辑性思维,但他只接收过读与写的基本训练(自学),并没有受过任何教育时,他们并不相信他的学力,反而主观认定里维耶缺乏辨别力,误解了知识,在阅读中走错了方向,最终走上犯罪的道路。

这一部分值得思考的是,什么造成了里维耶的悲剧,即使他不认为是悲剧。里维耶的犯案动机与目标十分清晰,他认为一切罪恶源于母亲,所以必须要除去。这种仇恨情绪源于父母间无间断的争吵。在此想借题提出一个题外观点,即应该要知道,母亲是家庭的核心角色。她的情绪与行为关乎整个家庭的内部运作。她面对的平行关系是丈夫,纵向上下是老人与小孩,尤其孩子,母亲的一切情绪,孩子都能感应。而母亲的不良情绪与行为会“遗传”给女儿(祖母——母亲——女儿)。因此,当这个核心角色不能正常运作的时候,这个家庭往往走向悲剧。这种观点并非有意诋毁女性,恰恰是强调女性家庭地位及其重要性,即她们应受到尊重与爱护,尤其照顾她们生育前后的情绪。当然还有身为母亲的自我约束(自律),以身作则教育子女,以及不偏爱。里维耶的母亲经历稍微更复杂一些,大体上也没偏离上述情形。

人们对于出乎意料的罪犯总是特别好奇以及由此产生不少的臆测。总之,一定要对其发表自己的高见,不管是哪一方,即使可能是参与其中的检察官、医生、证人,众人难免对“不正常的人”及其所犯下的案件带有主观的推测,而这种推测或多或少会影响他们的判断。总之,随着案件进展而信息透露越来越多,反而离真相越来越远。既然仍需要公平判决里维耶,仅靠外人的观察与讯问并不能完整展现他的真实面相——这也是众人努力在探究的。里维耶上交了一份长达百页的回忆录,详细交代了一切。

参与案件审判的众人都发现了里维耶仇女、惧女的心理。这一点在里维耶的回忆录中能找到答案,不难理解,原因仍是他的母亲种种在他眼里不堪的举止,父亲的堕落,无能为力更让他有了某种性别上的代入感,如他认为自己如父亲那般懦弱。解决母亲,彷如解决了自己的心魔。里维耶显然十分清楚自己的行径。但法医们对其精神鉴定却意见不一,是否罹患精神病之判定均有支持者。不管如何里维耶最终为其所作所为负上法律责任。

值得关注的还是针对这起案件的思考与讨论。让-皮埃尔·皮特与让娜·法威想到18世纪末农民备受压迫的绝望,一种假装自由的新秩序下产生这样的悲剧,这是一个典型的事件。“在一个冰冷的世界中,杀人所针对的正是权力秩序和无尽的压迫。”

福柯给出的观点是,里维耶自身也是一个复杂的因素。福柯将里维耶的回忆录看作是“杀人——叙述”的相互运动装置,即谋杀与回忆是相互影响,相互移动的。此外,关于案件的叙述,其参与讲述、信息流动、版本演变,这其中因参与者增加而使其规模、记忆、观念都会为之改变……

里维耶案件的完整版本让我们得以看到参与案件的不同角色对案件,对里维耶的认知与判断,正如福柯所言,同一件案件却因视角不同所展现的说辞也不尽相同。这不仅让我们看到各方知识面的专注与局限,也有如上述所言的主观情感投射。不管如何,里维耶弑亲的深层动机,依然是医生看不见的,法官听不见的,我们已经无法印证的。

《我,里维耶,杀害了我的母亲、妹妹和弟弟》读后感(五):法文版编者前言

本书的出版有一个故事。让-皮埃尔·皮特(Jean-Pierre Peter)曾发表过其若干片段。

我们这一小帮人感到令人欣慰的惊喜。我们知道这就是自1971年以来福柯在法兰西学院讲座的情况:听众各色人等,令人啧啧称奇(我去时见到有学生、专家、仰慕者、好奇者、希腊的牧羊人、吉尔吉斯的战士、夏延部落 的印第安女子等等)。我们希望摆脱众人,开设研讨班,他就让想上的学生写了一封说明信,签署一份真正的工作合同。显然,我们对大量的无条件的纯粹学术爱好者要求过高了。我们非常惊讶,我们只找了不到十个人,还包括福柯在内。不过,在这个小圈子中,这项活动愉悦而丰富,我们之间的关系和睦而简单,在回忆中留下生动的印象。

在对刑罚制度的共同研究中有丰富的系列。我们努力工作,以便准确地阐释各种样式、偶尔的混乱、持续的灵巧,根据它们的发展,在19世纪的前三十年里,在定义了医学秩序及其权力的诊断和治疗的空间中,医学的各种概念引入了犯罪的诸行为(以及,更早期预示了这种发展的布局)。顺便说一些,我们进展得并不快。从十二月到三月底,每个月只有两次研讨会——这是法兰西学院的正常“速度”。

因此,已经是非常迟了(我觉得大概是在第二年的中间),里维耶事件闯了进来。它深深地震撼了我们,而我真的不知道为什么要为其感到羞愧。这些文章洋溢着我们勤勉治学的方方面面。故事本身,我指的正是这个犯罪的故事,它不只是誊写下的词语,通过这些文本的必要中介,这个故事当然为我们所知晓。但是,在此我想说的是,它同时直抵我们,并且几乎在肉体上直抵我们自身(我们说这是在一个意外或一个不幸直抵我们的意义上)。与对回忆录、故事、证人证言、鉴定书等的阅读相应的,我们不得不亲自来重新体验它们。这个已发生的事件在我们之中制造了隐秘事件。

的确如此。这是由该文本特定的生产能力所造成的。我不是说这个回忆录包含了无法形容的和隐秘的功能。而且,我也不喜欢从中吸取阴险的声望,以便使其他读者误入可疑的眩晕之中。我只是说,它在跟我们说话,更准确的说,它在跟我们讨论我们自己。什么?!这个在我们之中的共鸣,有必要把它隐藏起来,让它保持沉默吗?这些移情的效应,它们会消弭在学术性疏离的惯性中吗?让我们出发吧!它们本身就非常有趣,以至于我们无法掩盖。它们是对象的一部分。

自从四分之三个世纪以来,它变成了更为人熟悉的东西:我们知识的对象实际上只能在观察者所把握到的观察关系中表现出来。如果改变观察的规则,观察对象也随之改变。与此对应的,在与对象绑定的系统中,观察者也是对象的一部分。如此以来,尽管我确实不能为他说上几句话,但我认为当米歇尔·福柯写道他被血红双眼的弑亲犯所征服之时,他就没法再拍电影了。 也包括当时福柯说的是“我们”而不是“我”。他在此讲述了一些他自己的真理;与此同时,他还讲述了这个故事和这个文本的真相。基于此,福柯使各种反弹中的一个突显出来,在反响之一的末尾处突显出一个额外信息。他动用了对象的不受约束的无限属性的一部分。换句话说:我认为,具有此内容(即“我们已被征服”……)的话语 […]属于[…]一个突然扩展了的语义空间,在这个空间中,事件及其读者先后都获得了一种本己的表达,获得了一种使其存在能够认识的形式,从而促使我们达到关于对象知识的附加层面。

我们没想担保一种严苛和冰冷的理论,没想担保近两个世纪以来各种掉书袋的意识形态,从隆布罗索(Lombroso)的“犯罪女性” 到目前依然存在的脑白质切除手术 ,其致伤或致死的滥用可谓硕果累累,仅举两例说明一下。对于皮埃尔·里维耶而言,我们确实既没有说:他是个疯子,也没有说:他是个怪物。我们也没有为他的谋杀进行辩护。他本人也没有宽恕自己的罪行,并且坚持为此付出代价。在被夺去生命之前,他在监狱里说,他早就已经死了。这倒是真的,倒是一个超越了琐碎表象的真相。是的,我们已经仔细阅读了回忆录。以及所有的证人证言。是的,我们已经体验到了他们所遭受的痛苦。我们也已经对他们的意义、部署和教训等等展开了研究、反思和战斗[……]

“我们被里维耶档案所吸引,太执着于随后众多的方向,但我们并没有想着立即出版发行。甚至:我们还保留了当时医学刊物所提供的不完整的文件。除此以外,我们每一个人也都被我们日常职责和未完成的课业所束缚。法兰西学院该学期的课程也就这么结束了。

也只有到了下一个学期的开学之初,我们的计划才明确下来,我们似乎必须让这个故事广为人知,必须把它传播给尽可能多的听众,以便能够被广泛的关注和讨论。我去往卡昂市,去寻找重罪法庭的相关材料。我还读到了回忆录的未刊部分。但是我在那里呆的时间不多,我记了些笔记就回来了。然后,我向国家档案馆申请临时调阅全部卷宗,以便慢慢研究。然后就爆发了大罢工,包裹只得等待数个星期之后才寄到。接着,我们不仅抄录了回忆录,还抄录了各种材料,但是这些材料一天抄不完。另一方面,我们也不想只为了这一个文件就来国家档案馆分组工作。因此,我们只逗留了一段时间,以便在其犯罪事实(matérialité)和其字面意思(littéralité)中了解手稿。有一天,福柯来看这个手稿,其他人也来看过。然而,这就是为什么在得到我的抄本之前,所有人都在那件唯一可用,但却残缺不全,且错误颇多的文本前驻足良久的原因。(1836年《公共卫生和法医学年鉴》[Annales d'hygiène publique et de médecine légale]发表了回忆录的部分内容以及重罪法庭的卷宗内容。)他们做了笔记,然后进行了转载。这就是在书中所表现出的不一致的奥秘。[……]

与此同时,事实上,法兰西学院的管理部门严厉地指责了米歇尔·福柯:因为他违反了研讨班必须打开“封闭”状态的规定。福柯必须开放它。于是,我们立即就被一群作为知识消费者的贪婪群氓给团团包围了,基本上没有其他的工作方式了。研讨班已然变成了一种第二课堂,福柯在那里恣意地讨论着皮埃尔·里维耶和他的故事,以及由此提出的各种问题。对这些问题,我们都倾尽全力。或者,至少,我们都尝试着全力以赴。从那时起,我们不再集会,只能偷偷摸摸地,间隔的时间还比较长。对于我而言,我已经誊写了回忆录并准备付印。

不久,一个令人不安的谣言传到了我们这里。公共研讨班的自由风格激发了这些年轻人的事业心,他们已经从其能理解的版本中整理出了一个回忆录的速成版本,也就是说,一个删节的版本。评论的内容和主题来自于那些录音带,全都是研讨班上的热烈讨论。我永远都不会知道这些调查信息是否可靠。但是当时,我们都激动不已。

然后,我们就忙了起来。[……]

我们的第一个想法是编辑那些文本,并且只编辑这些文本,回忆录、司法和医学档案已经完全准备就绪,除了对必要的事实、机构和词汇上的说明之外,我们没有其他的干预。没有用我们的多余的废话掩盖这些原初的话语。在这个紧急状况下,没有找到哪个出版商愿意接手这个索然无味的档案。他们要求我们撰写评论。我们同意每个人都完成一篇小文章,针对的是在那个共同的、如今中断的研究进程中,深刻地影响到我们的那个要点。因为一度什么都没打算说,所以对案件只进行整体性的分析——况且我们也没有时间——也就不是什么问题。

[……]大家应该注意的是,就我们而言,我从来没有讨论过团队。除了参加了一个研讨班之外,我们所遭遇的各种状况并不包含任何特定的规划。我们当中没有人被确认或允许作为福柯的学生,此后也没有。最多我们有共同之处,这与我们在那里的出现,与对他的工作和教学的兴趣和尊重是一致的;可以确定,我们每个人对其他人的那些强有力的论点的审慎态度或者固有分歧是非常客气但又充满谦恭。在我们所有人中间,职业、学科、哲学、成见和感觉的差异是明显的,也是允许的。这些差异部分的是这些集会的旨趣与活力之所在。在协助我们出版皮埃尔·里维耶案件的各种贡献之中,所有这些是显而易见的。这些笔记无疑向细心的读者展示了与该故事有关的各种态度的事实,多义性的概念,甚至各种矛盾。此外,持续地交换话语、作品和观点的事实,也产生了兼容观察的方法,协调场域的方法。尽管没有冲突,这些差异仍然是人所共知的。”

此次再版修正了第一次出版中出现的各种错舛。一些修订得益于菲利普·勒茹的细心校阅。自从出版问世以来,该书就一直遭到反复指控:它在对犯罪行为进行辩护。在上述文章中,让-皮埃尔·皮特回顾了某些笔记的充满热情和令人感动的语言,它是多么想要“更为深刻地和肉欲地识别出某种东西,它在那里被打结、被编织、被拧绞,直至到它爆裂为止。是的,他说,那种语言得以在当下延伸,安顿,传播,部分地归因于他知道这种混乱的力量,它在古老的、遥远的和痛苦的灾难中熊熊燃烧。如果这也可以称之为对犯罪行为的辨护,而不是求知的方法的话,让我们也撤回对《俄瑞斯忒亚》(Orestie) 文本的销售吧——它比[我们]这部小书要邪恶千百倍,因而比我们的书更应该受到谴责。