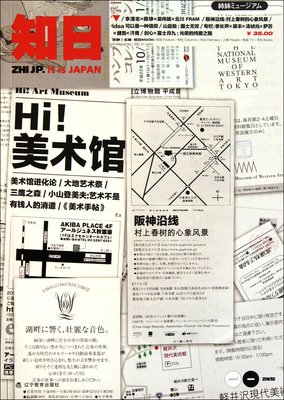

知日· HI! 美术馆读后感精选10篇

《知日· HI! 美术馆》是一本由苏静 (主编) / 毛丹青 / 汤祯兆 / 顾铮 / 李清志 /著作,辽宁教育出版社出版的平装图书,本书定价:35.00元,页数:188,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《知日· HI! 美术馆》读后感(一):期待更让人惊喜的内容

三本都看过了~每本都有感兴趣的内容,对文化介绍的很详细,希望以后每个特写还可以更系统更全面一些,每一本的主题串联起来能够有逻辑性,总的来说很好,能看到每一册的进步,以后还会追的~期待有更让人惊喜的内容!

《知日· HI! 美术馆》读后感(二):为什么巴黎蓬皮杜中心

搜不到资料。评论要写多少字才能发表???

搜不到资料。评论要写多少字才能发表???

《知日· HI! 美术馆》读后感(三):只能是游记

就文章而言,对某一领域稍有了解的,就可以看出实在是一本游客游记的水准期刊。

缺点:排版宁可简单至少可以明了也不至于现在的眼花。配图没有逻辑,跟文字合不上拍。定价不知道是哪来的,内文水准不值这个价。要说什么没广告费支持,那就请广告费支持吧。

如果挖掘不到话题的why和how,那就请撰稿人客观有逻辑的做好what,when,where,就可以了。

《知日· HI! 美术馆》读后感(四):很想看!

美术馆特辑将全面深入日本各种各样的美术馆,开始一段深度的文化与心灵巡旅!

贝聿铭的MIHO美秀美术馆、妹岛和世的金泽二十一世纪美术馆、安藤忠雄的直岛美术馆、根津嘉一郎的根津美术馆、宫崎骏的三鹰之森吉卜力美术馆……知日将带领您从特别的角度去开启、撞击艺术的大门,从设计世家黑川、策展人北川FRAM、三代日本首富、人间国宝大师这些“人”的故事里,去发现存在于艺术空间之内的“人”的灵魂!

此外,更有知日独家专访日本摄影师山县勉、人气漫画家森井由佳,以及蒋丰、剑心、健吾、汗青等作家的独家专栏。

《知日· HI! 美术馆》读后感(五):看看

9月11日,河北省深州监监狱一名服刑人员越狱。河北省深州监狱昨日提供的一份协查通报显示,该监狱脱逃犯人名叫王振轻,可能盗取了部分现金,伺机乘坐出租车脱逃。目前警方已经开始悬赏通缉,抓获罪犯的奖励10万元,提供有效线索的奖励2万元。也有村民跃跃欲试。

通报称,9月11日,深州监狱一名罪犯脱逃,罪犯基本情况如下:王振轻,男,1968年2月10日出生,汉族,小学文化,家住河南省周口市郸城县虎岗乡王寨行政村王寨村。体貌特征:身高1.75米左右,体态中等,花白头发。现该犯有可能盗取了部分现金,伺机乘坐出租车脱逃,有发现者望及时拨打联系电话。

《知日· HI! 美术馆》读后感(六):终于能找到文化志

最近想要学杂志编辑。高中的时候在看这本杂志,当时很多杂志都被他们日益充斥商业广告弄得失去了去看杂志的心了,当时忘记是哪里的推荐。翻开的时候神经质地去找有无广告,一顿翻找之后发现没有一小块广告的地方,于是开始心满意足地泡茶开始看。

喜欢宫崎骏,也喜欢奈良美智,所以就看了一下这个话题的知日。知识量还蛮多的,虽然做不到生临其境,但是也能够大概有所耳闻了。他们的美术馆,有趣的地方很多,不像国内的仅是展馆什么的,能够随时撤走。很早以前看的安藤忠雄的光之教堂,能让人一瞬间为之倾服。吉力卜的美术馆让人看了一眼就想去。布置很用心,小细节很出众,让整个美术馆很饱满,不会仅仅只是走个过场似的。

接着说书,书的纸质很好,手感很好很舒服,排版什么的也很有设计感,而且有也有自己的风格。

希望好杂志不要变味。

精神文化之信物

将美术馆誉为“时代精神的根据地”,理由在以美术为重要标识的艺术文化,从不可能出现在单以美术为爱好、专长的人群之手,而必是经由生于这个时代的所有感性的人们、所有深爱着这个世间的人们之手。对于“根据地”这个比拟,我表示理解但并不完全认同,既然是“感性”,再用这样硬邦邦的词来形容,怕是有违了艺术“感性”的调调。

信物通常是寄托了感情的,绵长的、喜悦的、刻骨铭心的。。。。。。凡此种种,不一而论,但这一点“寄托”是相同的,物本无言,胜似万语,送出的人,收到的人,一眼看见,便是“此时无声胜有声”的灵犀心通。同理美术馆,收纳了艺术创造者对时代万象的体悟,等待参观者在此驻足的时刻形成无声的沟通。美术馆成了时代声音最含蓄的交流所,再一次佐证了“耳听为虚眼见为实”的真理,目及之处,满是“他们”对世间的挚爱。

信物总是会讲故事的,星移物转、世事变幻,彼时“传情达意”的信物,此时还能“传信带话”,关于前世的“爱、恨、情、仇”,关于后世的“盼、想、忧、疑”,顺着美术馆的甬道前行,时代精神的律动便可感同身受。

当思维进入瓶颈地带,我总是缺乏深入突破的耐心,当我很满意自己“恰切”地贯通了美术馆对时代精神文化反映、传承的作用和“信物”之间的共性探讨,却无法再继续深入思考。我突然明白,任何一种比拟和联想,都不能在本体和喻体间实现全方位“契合”,除了静态呈现艺术家的感性认识和社会意识形态的既成走向,美术馆的魅力还在于静谧间感染着大众的审美情绪,深邃间激发了大众的艺术灵感。

瞧那一座座造型各异的美术馆,单看它们时,至少是建筑艺术师交给我们的一件件“信物”,借造型、色彩、光线之口,传达他们开启大众审美灵感的愿望。至于里面诠释了怎样的主题内涵,《HI,美术馆》,在等我们亲自走进。

:有道是艺术无国界,大爱在人间。对于日本那份拧巴的情结,说实话,真真儿妨碍了我们看问题的纯粹性,欣赏艺术,重在一份柔软舒适的心情,随视觉的触摸传递给心灵感觉。倘若带着有色眼镜,又怀揣敌对情结,那不如欣赏政治的好去。

《知日· HI! 美术馆》读后感(八):精神文化之信物

将美术馆誉为“时代精神的根据地”,理由在以美术为重要标识的艺术文化,从不可能出现在单以美术为爱好、专长的人群之手,而必是经由生于这个时代的所有感性的人们、所有深爱着这个世间的人们之手。对于“根据地”这个比拟,我表示理解但并不完全认同,既然是“感性”,再用这样硬邦邦的词来形容,怕是有违了艺术“感性”的调调。

信物通常是寄托了感情的,绵长的、喜悦的、刻骨铭心的。。。。。。凡此种种,不一而论,但这一点“寄托”是相同的,物本无言,胜似万语,送出的人,收到的人,一眼看见,便是“此时无声胜有声”的灵犀心通。同理美术馆,收纳了艺术创造者对时代万象的体悟,等待参观者在此驻足的时刻形成无声的沟通。美术馆成了时代声音最含蓄的交流所,再一次佐证了“耳听为虚眼见为实”的真理,目及之处,满是“他们”对世间的挚爱。

信物总是会讲故事的,星移物转、世事变幻,彼时“传情达意”的信物,此时还能“传信带话”,关于前世的“爱、恨、情、仇”,关于后世的“盼、想、忧、疑”,顺着美术馆的甬道前行,时代精神的律动便可感同身受。

当思维进入瓶颈地带,我总是缺乏深入突破的耐心,当我很满意自己“恰切”地贯通了美术馆对时代精神文化反映、传承的作用和“信物”之间的共性探讨,却无法再继续深入思考。我突然明白,任何一种比拟和联想,都不能在本体和喻体间实现全方位“契合”,除了静态呈现艺术家的感性认识和社会意识形态的既成走向,美术馆的魅力还在于静谧间感染着大众的审美情绪,深邃间激发了大众的艺术灵感。

瞧那一座座造型各异的美术馆,单看它们时,至少是建筑艺术师交给我们的一件件“信物”,借造型、色彩、光线之口,传达他们开启大众审美灵感的愿望。至于里面诠释了怎样的主题内涵,《HI,美术馆》,在等我们亲自走进。

:有道是艺术无国界,大爱在人间。对于日本那份拧巴的情结,说实话,真真儿妨碍了我们看问题的纯粹性,欣赏艺术,重在一份柔软舒适的心情,随视觉的触摸传递给心灵感觉。倘若带着有色眼镜,又怀揣敌对情结,那不如欣赏政治的好去。

《知日· HI! 美术馆》读后感(九):你好!美术錧

江苏省美术新馆落成之后,同时展出了一批古典与现代派的画作,其中包括了毕加索的两幅真迹。既然自诩为美术爱好者,自然少不了要去瞧瞧。因为新馆不在老地方,所以早早地出了门,匀出时间来寻找。与家人到了新馆所在的那条路之后,我四下望了望,然后指着一简洁大方的建筑物说:“那一定就是新美术馆。”果不其然,我没说错。虽然,在那条路上,新建筑物不只美术馆一幢,但是,美术馆却用它独特的艺术气质将自己与商住楼等建筑物区别开来。我不懂建筑,听说,美术馆的建立不可以太有个性,因为美术馆有自己的责任,为各类美术作品服务是它的宗旨,如果美术馆本身太过出色,会抢了它的主顾--各类美术作品的风头。对这种说法,我心存疑惑,美术馆的个性体现在外观上,而美术作品却在美术馆的内部展出,这好像不矛盾嘛?!就我个人而言,在欣赏展出的美术作品之前,我还是希望能看到一座别致的美术馆的。

2011年7月号的《知日》杂志的主题便是美术馆,翻开第一页,首先进入视线的就是一座白色的建筑物(好像美术馆的外墙色多数会选择浅色调),书中介绍,美术馆的外形呈贝壳状,可我单从图片上看,怎么都觉得像是一只被转着圈削开的水果,当然了,此建筑的颜色不在考虑范围之内,只说形状。这座美术馆名为古根海姆美术馆,位于纽约,美术馆内部为螺旋上升坡道,顶部是漂亮的天窗,阳光直射馆内。这样的设计为的是给展品一个明亮的空间。可惜的是,美术馆开馆之前,设计师赖特已离开人世。说到美术馆,不能不提到一个人-贝聿铭。他设计的美国国家艺廊东厢美术馆让在此处展出作品的艺术家们十分难受,因为他们发现,人们蜂拥而至并非是为了展品,而是为了来看美术馆。而他在法国卢浮宫中央广场上,设计的那座玻璃金字塔,更是家喻户晓,虽然,在古老的卢浮宫面前杵了这么一座外形古老、理念全新的建筑物,曾让不少人诟病,但是,你一眼看到它的时侯(哪怕是在图片上、记录片里),你都没法不眼前一亮。能称作贝聿铭职业生涯里程的碑的还有一座美秀美术馆,它座落在日本京都的深山里,因为只是在看图片,所以无法体会书中所说的“犹如中国传统山水画的意境一般,若隐若现,似有似无;甚至令人联想到《溪山行旅图》……。”的那种感觉。但是,美秀美术馆虽然只借书页一隅向你展示了几个小角,但,你仍然无法不被贝聿铭的设计奇想折服,他好像相当善于将古典元素与现代元素揉和,如此美秀美术馆,吊桥状入口,使用的是钢筋拉索等等。

当然,日本不只有美秀一座美术馆,曾经,日本大力推展过公共建设,产生过:“一县一美术馆,一乡一文化中心”的现象,但乡间的美术馆客源稀少,美术馆成了蚊子的寄居地,因此,被人们称作:“蚊子美术馆”。这倒是让我没想到,日本这个资本主义国家居然也犯形式主义的错。

蚊子美术馆的教训让日本人去重新思考了美术馆的定位,建筑师妹岛和世认为,美术馆应于市民文化结合,美术馆所承担的使命不仅仅是艺术品的展示与收藏,还应当成为市民的文化休闲、交流的场所。这种想法倒是颠覆了我原先对美术馆印象的固有概念,恐怕不只是我,大多数人都会认为美术馆有与生俱来的阳春白雪的气质。而妹岛和世在打破这种看法的同时,也将自己的理念运用到了美术馆的设计中去,金泽二十一世纪美术馆座落在都市中心,它被市政厅等机关单位及日本名园之一的“兼六园”包围着,外观设计成圆形,用玻璃材质营造透明感。与妹岛和世设计初衷相吻合的是,美术馆晚间成了金泽市民散步、约会的好地方,甚至在特定日期,美术馆还被出租为结婚场地,想想都觉得浪漫。

当书翻到二分之一时,一个熟悉的卡通形象出现在我的眼前,那是我非常喜欢的一个形象:憨憨的龙猫。不错,那是宫崎峻的“三鹰之森吉卜力美术馆”。美术馆由宫崎峻亲自设计,其外形如一座童话的城堡,当我们跟着《龙猫》中的猫巴士穿越城市、通过《千与千寻》目睹了人类的贪婪之后、明白了《幽灵公主》、《风之谷》中所揭开的人类与自然的相处的法则之后,你不会不想去演绎这些故事的主角们的现实居住地的,这是一个充满幻想的地方,却又在幻想中透着浓厚的日本风情。如果我去日本旅行,又恰巧会路经东京,三鹰之森吉卜力美术馆将是我第一个要拜访的地方。

书中不只介绍了美术馆,富有特色的艺术沙龙也是此书的亮点之一。书中震到我的还有日本摄影师山县勉的摄影作品:国土无双。初看那些照片,只觉得作者无非是想通过那些站在镜头前的市井小民们或呆滞、或漠然、或腼腆、或羞涩的黑白表情来传递生活的无奈与不幸罢了。但是,阅读了照片的说明之后,照片在我的眼前突然变得生动起来,他们的人生历程仿佛游走的太阳光线,从我的面前缓缓流过,挟带着生活的阴影。除上述之外,此书的内容还有不少,有我们熟知的日本艺术家奈良美智、村上隆的幕后推手的故事。有日本刀研磨师的故事,有日本“人间国宝”的简介(所谓人间国宝,就是怀揣着传统艺术绝技的艺术家)等等,虽不详尽,但可窥得一斑。有兴趣的读者不妨一读。

《知日· HI! 美术馆》读后感(十):怎样的杂志是活着的

离开编辑职位时隔一年半,我才对杂志和编辑的概念,及曾经的工作状态与结果,进行了认真的自省。是因为得到这本《知日》。

杂志是干什么的,杂志应当让读者有什么样的阅读感受,这些要从版面中如何体现出来。我一边读过这本书的每一个栏目,一边忍不住开始思考,有时还停下来回头查看和确认它的结构,细节。

我不是在谄媚地夸这本杂志好,相反正是因为它有许多生涩之处才引起我的思考。

但它很真诚,所以我认真来写这篇评论。

杂志的创刊我一直知道,但前两期并没有让我产生兴趣。

特别标注这本美术馆特辑,是因为告别了编辑职位后,因为偶然机缘,我开始尝试艺术策展方面的工作,得到机会走进了解了艺术收藏与美术馆界。

做编辑五年,与日本同事共事也有几个月,目前在做艺术策展方面的工作。我与这本美术馆特辑看来各方面都有着奇妙的缘分点。

因为有相当从业经验,注重的角度也许会有些逾越——我会想,这个企划的责编想做什么,哪些做好了,没做到的地方是为何。这本书的设计是不是外包的,设计者打算干什么,他忽略了什么。

这篇评论我的着重点可能少在“美术馆”这一内容,而多在杂志本身。还请原谅我的指手画脚。

从定位上说,这是一本少有的认真且颇具勇气的文化杂志。它专于一个方向,且不惧偏见,并不流于表面。能看出来它在坚持以一本日本文艺杂志的态度做一本身在中国的文化杂志。

但方向虽明确,命题却是笼统的,知要知到什么程度,这大概就是杂志需要一路摸索的问题。

先谈选题。这本美术馆特辑非常全面和有耐心的制作了8个美术馆专题,囊括各类形式、内容、角度。现代的美术馆,传统的美术馆,平民的美术馆,日本对艺术的政策,经营美术馆的策展人,艺术设计杂志等等。

他们一定集合了大量咨询,才精心挑选出这些,这些方方面面代表了编辑组心中日本美术馆之国的印象。这些被挑选的选题也确实不俗,基本能代表日本现代艺术与美术馆的水准。都是品质的推荐。

但依然有点遗憾,从前言,到进入专题,再到专题结束,我没能获得关于日本美术馆的一个基本概念:美术馆在日本是个什么状况。看完之后若有人问起,我可能只好回答:哦,日本有这样的美术馆,那样的美术馆,有个美术馆庭院也是艺术品,还有不少策展人……

实际上细想来,每篇专题都在努力表现日本的美术馆这一主题,那问题出在哪呢?就是企划的结构,这八个专题之间缺乏逻辑。

一本杂志的结构很重要,大到杂志构成,小到栏目构成。因它体现的是杂志的逻辑。

许多杂志之所以平庸无奇,难以留下印象,就是因为在企划结构上的毫无逻辑。

简单分块并不等于拥有结构。你心中有所打算,还得要让读者能够感受到才算数。

读完之后我回到目录纵览,更加觉得可惜。如果可以再整理一下思路,把这八个专题按照一些方式排列,如:时间发展式,从传统制度到现代突破;或宏观微观式,从美术馆大印象到操作美术馆的人、艺术家的话,日本美术馆这个概念会能更加清晰地印入阅读者的脑袋吧。当然,最好适度的划分小栏目“提醒”一下阅读者。

惰于做杂志,或初做杂志都容易有的疏忽,就是把毫无提示地把内容一块块放在一起。

耐心地拿出一小块地方,告诉读者,这里是干什么的,想表达什么。甚至一句话提示就够了。(比如p117,“中国设计师和IDEA”,只需要有这么一句说明,栏目就能成为一个整体。阅读者就能更容易明白,你把这篇东西放在这里,是什么意图。)

企划就是找到内容,整理出逻辑,再把它体现出来。

看到另一位朋友的评论里写,对知日没有随大流的丢出一个必去美术馆top10感到很新鲜。我想这正体现了知日的真诚,也同时印证了他们的缺陷。

“必去top10”类的企划,正是传达信息和概念最有效的企划模式之一。

要作出真正新鲜有诚意的内容,并不一定要回避一切旧有模式=)能在旧模式中依然体现出诚意,也是好杂志。

不过,在这点上的薄弱恰证明这本新生的杂志是有生命力的。因为

知日可贵地保持着对企划选题、呈现内容的热情。这是最重要的一点。余下的就是慢慢熟悉手段。

接下来是对设计板式的体会。

前面会提到对设计是否外包的疑问,是因为在我看来,知日的设计排版者大概并非惯排杂志,过去从事的应该不是杂志排版。很可能是设计工作室的手笔。

知日的版面,体现出设计者对革新杂志观赏体验的热情,ta力图把每个版面都做得有可赏性,充分结合每一篇内容的特点,为此不息放弃整合,打破统一——连版心都能有好几种标准。

但就我记得,连设计杂志也少有这么干的。

有些页面的字体显得太小,你们的开本不大,字体太小就会让信息化为装饰而被忽略,难以引起注意。对杂志来说,信息依然是第一重要的。

杂志最重要的,还是提供舒适阅读体验,以让信息顺利传达给读者。杂志排版再美,也先要考虑信息传达的流畅。

在革新视觉体验前,规范版心,寻找最舒适的字体和行距并统一,规范图片和文字之间的距离(有的页面图几乎压到字上)。然后在规范之内,寻找尽可能的大美吧,加油。

回到标题,怎样的杂志是活着的。

所有活着的东西,首要标准不是外形或成熟度,而是生命力。知日就是活着的。他们满怀诚意,不怯于展示自己的疏漏。因为他们还会向前走。

最近流行这样一幅组合图片,每个人眼中的他人是什么。杂志界也有这么一副,在图中,编辑眼中的读者是傻子,记者是跑腿的,主编是老巫,发行是啥也不懂的傻逼。

行内纷纷转发,自嘲地抒发欢快和肯定。

但真的从内到外都变成了这样的杂志,其实是死的,尽管这一天很难避免。

希望你们“认为读者是憨大,主编是老巫,发行是傻逼”的那一天,慢一点到来。XD

最后高兴的告诉主编,你的愿望已经在实现,国内已有集团自设美术馆,时代地产就有自己的美术馆“时代美术馆”,落于楼盘内(是不是每一个都有我还不确定。广州与珠海是有的),我们与他们合作过展览。

本月28日,将有一个新的展览在珠海分馆开展=)

最后说一点个人好恶,毛丹青和李长声老师的文字最有力量。

小山先生的访谈流于泛泛了,我很想知道他有什么特别之处令他能获得成就,可访谈像是明星爱好调查……

日剧部分的版式设计又意外的古板起来……

边写边忘,想起来再补充吧。