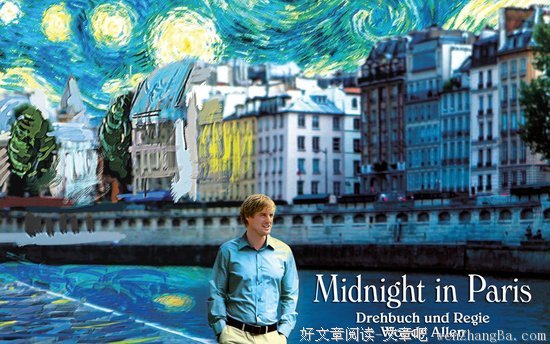

《午夜巴黎》观后感精选10篇

《午夜巴黎》是一部由伍迪·艾伦执导,欧文·威尔逊 / 玛丽昂·歌迪亚 / 瑞秋·麦克亚当斯主演的一部剧情 / 爱情 / 奇幻类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《午夜巴黎》观后感(一):每个人心里都有一个Belle époque

生活在2010年的Gill向往着1920s,周旋于Picasso与Hemingway之间的迷人的Flapper girl却心心念念着1890s那时的Belle époque. 而我们可爱的Gauguin一板一眼的说,文艺复兴时代才是真正的golden age.

每个人心里都有个Belle époque吧,不管是什么时候,反正不是今天这个时代。

不过,谁知道呢?Gill不是最后也回到了2010的巴黎,和唱片店的法国姑娘一起在漫步在雨中的巴黎。若他深信当下不是golden age,又怎么会告别那个远在1920s的姑娘呢?

知道这部电影还是在初中的时候,一次在时装杂志上看到的,那一期主推Flapper girl,用的就是阿德里亚娜和男主人公一起漫步在1920s的巴黎大街上的那张剧照,直筒裙,简简单单,你还可以手里拿杆儿烟,可以自由自在地混在男人堆里大发评论,甚至可以像泽尔达和海明威那样一见面就吵。诶这里必须要插一句,这部电影里泽尔达出现的不多,但正如Gill所言,她就向我们在所有书本、传记、文学作品中见到的那样,专横,骄傲,多疑,以及,极强的占有欲。总之将我们想象中的泽尔达极好的还原了出来。

在这部电影里我最喜欢的是男主角在烦闷时和达利聊天的那部分,哦还有两位当时很著名的摄影师吧,我不认识,Woody Allen这个话唠式编剧真是把我们家达利表现得很好,从眼睛中看到的那只犀牛,对于主人公的奇特遭遇的不以为然,那个小胡子,一下子眼前就浮现出达利的一张张痴魔的画作,嗳看的真是要伍迪请来敬他一杯酒。

像那种,大家以思想会友,敢爱敢恨的岁月,真真是阿德里亚娜嘴里用沙哑嗓音说出来的Belle époque啊!夜夜不停的舞会,聚会,彻夜长谈,聊不到一起可以吵,可以绝交,爱了就是爱了,不管她之前和谁在一起,因爱生恨可以去跳河,也可以悄悄离开。

多好啊!Let's do it, let's fall in love!

要是让我来安排结局,也许我会让Gill留在某个穿越中的时代。显然伍迪高明得多,他借男主角之口告诉我们,你永远不会认为自己生活的时代是Belle époque,永远也不会,就像无数Flapper girl在作家画家艺术家之间周旋时的痛苦与欢愉,但你永远可以在自己的时代里找到自己想要的一点东西,譬如Gill与巴黎,阿德里亚娜与那些她爱过的男人。

elle époque.

Gill很像我们生活中的所谓文艺青年,嗯,我们很多中国人心里的Belle époque是民国时期吧,林徽因徐志摩梁思成金岳霖,小凤仙蔡锷,萧红萧军端木蕻良鲁迅许广平,沈从文张兆和。才子佳人,乱世爱情,英雄救美,美人救英雄。从前从前的日色变得慢 ;车,马,邮件都慢 ;一生只够爱一个人。

记得看过一篇文章,讲的是民国的现实到底是不是我们想的那么美好,我们眼中的风流倜傥的故事是文人眼中的,他们是脑体差异的受益者啊,借用一句话,“不过就是这些人也只是小资,要真正负担起上流生活还是很吃力的,徐志摩养不起陆小曼。鲁迅兄弟养不起周作人的日本老婆。”(来源https://www.zhihu.com/question/25990475/answer/32796977,作者maomaobear)

elle époque没我们想的那么美,我们的世界也没我们想的那么坏,毕竟,我们还是可以在雨中的巴黎街道上,和一个美丽的女孩子,散步。她是不是Flapper girl,又有什么关系呢?

不过,心里有个Belle époque,还是件蛮美好的事情。

伍迪艾伦的电影总是少不了讨论男女关系这个世界上最简单粗暴又错综复杂的难题。在《午夜巴黎》中,爱情线和理想主义的奇遇被放在一起看,第一印象带来的冲击性似乎是被分散了注意力。但是伍迪艾伦的电影讲究的从来不仅仅是第一印象,例如我,就会开始思考爱情和理想主义在此片中的重叠性。当把这两条线放在一起思考之后我严肃的觉得:两者归一了!

《午夜巴黎》观后感(三):文艺青年的自我审视,附带一些拉片笔记

一般我写影评的主要原因是,短评字数限制写不下。不过确实还是应该要多写写。 伍迪艾伦在电影的大半部分时间里,充分展现了一个文艺青年(大概是他自己的投射)对于美好时代的终极幻想是个什么样子。 虽然大师堆砌,有掉书袋之嫌,但伍迪艾伦的确有这个资本和知识储备来压制大部分观众(我)。并通过对于大师特征的生动描绘、轶事历史的还原,使得这一切具有说服力,因此不令人感到浅薄浮夸。 通过“幻梦”和现实的不断对比,伍迪艾伦表达了大部分文艺青年所具有的一对心理矛盾:对于经典时代的过于美好的幻想和向往,与对于平庸现实的无奈及逃避。不幸的是,这种矛盾恰恰又是一种正反馈回路:对于经典作品越发崇拜和喜爱,便越发觉得身边的现实世界俗不可耐,因此越发难以融入(未婚妻指出男主有 antisocial 倾向),从而越发要逃避现实(男主起先甚至对被戴绿帽都选择视而不见),越发投入到经典作品所在的精神世界中,以至于能产生幻觉(我觉得把午夜时刻理解成梦和幻觉都是可以的,因为本质上都是潜意识的诉求,导演也没有明说,只是模糊处理)。 在结尾处,伍迪艾伦也传达了他想要告诉这些青年的话:也许每个时代的人都会怀念更早的时代,也许未来的人会像你无比怀念20年代一样无比还念此时此刻。每一个时代都有其闪光之处,与其做一个迷恋过去的空想家,不如做一个把握当下的行动派。 这也许是伍迪艾伦自我审视后的思考,但也可能只是我想要告诫自己的话。 讨论完内容,再记录一些喜欢的镜头。首先我想说的是伍迪艾伦几部电影里镜头的构图、色调我很喜欢。这部电影色调整个偏黄偏暖,使得电影给我感觉节奏比较舒缓,也赋予了从前“美好时代”一种油画感。构图上来讲,由于他的电影对话非常多,因此景深很浅的肖像、特写镜头比较多,除此以外,我喜欢观察一些双人或者多人同框的画面,一些站位、距离、等相对关系非常有意思。 30'30'' 左右,男主同未婚妻以及未婚妻的母亲在一家 vintage 家具店看家具,摄影机位高度大概在腰部左右。

《午夜巴黎》观后感(四):一个身体一个心,我想做菲茨杰拉德夫妇。

首先说下让我感动的眼睛湿润,差点流出眼泪的地方。就是在最后,唱片店女孩说:我不介意被淋湿。实际上雨中的巴黎最美丽。再看吉尔脸上惊讶的表情,在这一刻我理解了什么是幸福,知心难寻的幸福。你喜欢雨,还是夜雨初现,正当心情低落的时候。在异域他乡,也正好有个女孩觉得雨中散步是美丽的。孤独等待的日子很漫长。。。

无数个雨下时,我总是在幻想着那个同样觉得走在雨中不打伞很浪漫的孩子哪儿?他是否也坐在窗前看着外面的朦胧雨气,幻想着同样的事情。但是最后的结果总是一个人幻想着从始到终的看完了整个过程直到雨停!因为我们都是活在两个世界里,心一个,身体一个!

从一开始吉尔的掉书袋状态,随后是,即使自己未婚的妻子要跟别的男人一块跳舞,他都选择跟他们分道扬镳,独自游逛在午夜巴黎的深远街巷。因为那真的不是他的世界,与现在未婚妻之间的状态也预示着,他同阿德里亚娜之间的关系也会是同样的结局。因为他们之间的关系不像菲茨杰拉德夫妇一样,两人的两个世界是相同的。

当找到自己的心世界时,像吸大麻一样,是会上瘾的。一切都是你整天幻想的,想要的最佳最想要呈现的状态,惊讶激素跟梦想实现激素的双激增。

其实我最喜欢向往的就是吉尔的奇遇,在某个特殊的时期,脱离了肉体世界,这就好像穿越了,但是与那些穿越不同的是,我总是一个旅行者,不会深陷。我是寻着内心兴趣来的,爱情也只是途中奇遇,昙花歇后还是要回归成长的。

一开始,我认为那一切或许是因为吉尔的了某种病症,精神分裂,梦游,脑炎。。。总之,在我眼里那是不正常的。可是其后发生的一切让我释然,为何总要去追究这是不是真实的呢!或许作家,画家,音乐家眼中的世界只有午夜才是真正真实的。不用去管那是怎么回事儿,只要这个城市给了我想要的,正好让我重新见识并重写了吸引我来到这座城市的原因,还有什么比这儿更让人痴迷深陷。你整天想着去济南看夏雨荷的时候,正好在大明湖畔偶遇了小燕子,她还每天都领你去找夏雨荷,而且把尔康都介绍给你了。你会不对济南痴迷并想在此定居下来,在某个雨夜去拜访或偶遇下辛弃疾和秦琼。

艺术家们,不论你把他放在哪儿,他都能自动找到那个属于他的世界和时代。即使他生在二十世纪,而他认为的黄金时代在十九世界二十年代。

你是不会感受到,能找到另一个也认为在雨中漫步的感觉很好的人,愿意同你一块在雨下或静或疯时的感觉。不论这个情景在哪个城市发生,我都会爱上这里的。

《午夜巴黎》观后感(五):Romatic Paris

Jill & Paris

Have you got lost in the stunning scenery in the opening of the film. It is so much like postcard. I wonder if there are any technical polishment done to the film.

aris is so beautiful, and Jill love paris ,and who doesn't love paris.

It is lucky to fall in love with a city. The architecture,culture,food,language,every piece of detail about the city deserve you to explore more and deeper. The more sincere you enjoy your life in the city, more happiness and peaceful you will get.

Jill & CD-Selling girl

aris in the rain is the best moment of the city.How romantic the idea is.Honestly speaking,drizzle is acceptable and romantic,but heavy rain is absolutely a disaster. The encounter and the sudden raining bring out romantic feeling between Jill and the CD-selling girl. and i thought the match-maker is cole porter who is the main topic when they have some conversation. P.S. the music" Let's do it" sung by ella fitzergarte is great.

Jill & the beauty in 1920

I love the conversation between them when they travelled across time back to 1890. Jill got the conclusion that we all thought that the past time is the golden time. and sometimes we try to escape present to pursue the vision about living with the previous great persons in the past time. Every generation recollect the great part of the elder generaton and dissatisfy with the present situation. and you never know that if Jill will be regarded as the great writer in the eye of next generation. who knows.

I can't understand why the french show thier romance by loving two woman or more at the same time. How can they deal with it. The french guide said they love their wife and mistress in two different way. It is nonsense.Maybe the writer and artist are too sensitive and passionate to focuse their affection to one person.

《午夜巴黎》观后感(六):午夜巴黎

首先这是一部关于“穿越”的电影,虽然是穿越,绝不是我们看的大陆穿越剧的那种而是邂逅一场心灵之旅,在这场奇幻的旅程中,男主角一步一步找到以及明确了自己的内心,做出了决定。最初的现实和男主的内心如此不和谐,虽然拥有的物质生活等等貌似不错,但是始终有矛盾。而最后的结局,便是男主下定决定也邂逅了自己现实生活中的美好。

电影有很多值得人思考的精巧细节,比如关于穿越了的人,有三个,不同的人又不同的选择也有不同的结果。男主有自己追寻的最美好的时代有自己的挚爱也有自己的理性思考所以他选择了要留在自己生活的现在时代。和男主一起穿越到红磨坊那个时代的女人更加感性,所以选择了留在未来。因为跟踪的人,穿越到了一个他都不知道的一个时代,那是因为他是内心没有什么追求的人关于文学以及历史等等方面的想法都缺失。而第四个也就是没有穿越成功的人,就是男主的未婚妻,就算男主邀约一起等待也在即将的机会面前错过了,因为她本质上和男主的信仰就不同,她更属于现代的纸醉金迷的物质生活,而她不属于男主的世界,那个文学浪漫而美好的艺术世界。

于是不同的人有不同的世界,他们最终将分离。

喜欢一个片段,就是男主和达利以及他的几个朋友聊天时候的一段对白。

路易斯·布努埃尔(西班牙电影大师),Man Ray(著名摄影艺术家)以及达利(著名艺术家)

当男主向他们表示自己来自未来时讨论到“一个男人爱上了来自不同时代的女人”

Man Ray 说:I see a photograph。

路易斯·布努埃尔说:I see a film。

Gil说:我看到的是无法克服的困难。

达利说:我看到了一头犀牛。

深入人心的神对白啊。

《午夜巴黎》观后感(七):巴黎午夜的穿越

人们总是以为自己生活的时代糟糕透顶,总以为如果能够回到过去,自己会更快乐。但在我们如今认为是身处黄金年代的那些人看来,他们当时所处的世界同样是苍白无力的。——伍迪•艾伦

伍迪艾伦的剧,一直想看。

星空的海报,让人充满想象,也是我的最爱,所以这个必须要看。

开头的电影编剧,和富家未婚妻到巴黎度假,他要写一本自己的书,剧本写厌倦了,他要逃出来。未婚妻表示不理解。我在想他们怎么会在一起。

一个追寻物质,一个追寻精神。

出行爱马仕的包包,香奈儿的外套,他送了一个月亮的项链,她和妈妈都说:简单,是太简单了。

剧中说,有时我们总回忆着过去的年代,总觉得它是如何好,其实只是逃避自己不如意的年代,不如意的人生,其实每一个年代都是独一无二的。

午夜,酒醉,在广场,一个老爷车,还是带他去了文艺复兴的年代。

那是一个怎样的年代,文学家,画家,摄影师等等,大家都在一个圈子里,一起开party,一起狂欢。

海明威,毕加索,莫奈的睡莲。

他们很自然的聊着绘画的艺术,小说的优劣。

有多个情人也不会觉得尴尬,这一刻爱上就爱了,下一刻不爱了就散了。

很随性的,无拘束的,我们常说放浪形骸,他们就是那样追逐自己的感情来生活,无拘无束。他们给人的感觉是人本来就应该这样,就好像饿了吃饭,渴了喝水一样。为什么需要思考要不要对她负责,是不是没有责任感?

所以我们屋里的姑娘看到这里一致说:千万不要找文艺青年,不要找艺术家,hold不住啊!

是呀,我们估计也没机会去hold他们,不在一个圈子嘛。艺术家更追寻的是一直心灵的,精神上的东西,现在这种纯粹的艺术家已经罕见了啊。

而我们,要么是无生活忙碌,要么为名利追逐。谁会真的在意,我是不是以干净的笔调表达了我自己,实现了生的意义。

其实我们大多数还是羡慕这些追寻心灵,实现自我的艺术家的,只是我们只是羡慕罢了,根本不会去想会发生在我们身上,那么它永远也不会发生在我们身上。

(PS:女主的连衣裙真心好看,简洁优雅)

其中写作摘录:

海明威:

待续中......

《午夜巴黎》观后感(八):活在当下

巴黎很美,艺术家们很范儿,美女们很养眼,在这些美丽的外衣下,则是一个简单的命题——活在当下,勿恋过往。

美国人伍迪艾伦终于拍了巴黎,开影3分钟他用明丽的镜头在舒缓的音乐中带我们游了巴黎,优雅恬静,慵懒轻曼,令人眩晕的美丽。

可惜携未婚妻游巴黎的男主角却有点心不在焉,醉心于巴黎的静雅仰慕前人的“风流”希望能定居巴黎进行真正写作的艺术家却有一位不关心其才华离不开都市喧嚣又附庸风雅的未婚妻,如果这还可以忍受的话,看不上女婿兼有控制欲的右倾岳父母大人及某位恰逢其会酷爱炫耀自己博学,口头禅为“if I am not mistaken”的男士就让他受不了了,大为光火又感觉自己帽子将会变绿的作家为了排遣郁闷只好一个人在午夜闲逛。

也许是精诚所至——时光隧道把他带到了他最欣赏的“Golden Age”,20年代夜晚的巴黎,酒色才气,原本看上去有点木讷的他就像迷路的孩子终于回到了自己的家一样舒适自在,他和一时的俊彦们把酒言欢谈天论地喜不自胜.确实,对于一个艺术家,还有什么事情比和海明威讨论女人和写作,和毕加索讨论画画,和达利讨论美更让人激动的事情呢?

他找黄金时代最优秀的评论家指点自己的作品,遇到自己喜欢又喜欢自己作品的“艺术果儿”,事业爱情双丰收的男子不禁真的爱上巴黎爱上了黄金时代,甚至不禁希望自己能生活在这个心中的“完美世界”。

幸好,他看到了另一个“自己”——那位艺术果儿痴迷于19世纪的美好年代就像他痴迷于20年代的黄金时代,他迷恋海明威毕加索,她迷恋劳特累克高更德加,更令人惊奇而毫不意外的是——1890年代的艺术家们在抱怨生活在这个时代的人是如此的平庸,生活在文艺复兴年代的人才是真正幸福的。

受到这样大的刺激,一直焦虑迷惘摇摆的他顿悟了——过去并不更美好,现在也并不那么糟糕,他对现在的厌倦并不是因为现在的乏味而是因为他已经习惯了他的时代,黄金年代就像某个旅游胜地,偶尔去一次和在那里生活完全是两回事,熟悉的地方没有风景!可是,过去终究虚幻,现在才是真实,生活要继续,生活要真实,就要活在此时此地,而非彼时彼地。

其实,这位作家迷恋过去的时光是非常自然而可以理解的,其一,时间让过年的时光成了传奇,其二,回到过去他再也不是一个小人物,而是一个神。

黄金年代就像他书中的那家怀旧之店,里面的每一件商品在那个年代是如此平庸平凡,时间减去了她们的艳光却增加了她们的神韵,在对的人眼里,她们承载了回忆雕刻着美好,静静地讲着光阴的故事,他们又如此稀少,几十年前几百年前的人物大多化为尘土,存世的万中无一,如酿酒,五谷杂粮和水发酵陈酿,存个百年,满满一坛只余一杯,这酒自然就成了酒中仙品孤品。

人都希望做神,回到过去就是神的一种,因为只有神能知过去未来,尤其是像他这样在“现在”不自信的普通人,他这样一个文学后进无名小卒何德何能和这些艺术银河中最闪耀的明星们亲密接触言笑晏晏,更不要说得到这位在海明威毕加索等巨匠之间碾转的绝色垂青了,所以他激动不已留连忘返——他就在历史中,甚至还就在创造历史。

不过美酒虽好,却少饮即可,少才显得美显得珍贵,少才回味无穷,狂饮滥饮不说伤身伤心,起码也是牛嚼牡丹。从这个角度看,这位美国人也算是有慧根的人,一朝觉悟就全身而退,或者小有遗憾,终究是活在了真实的当下,他的写作步上了正轨,他的Muse也适时出现。

Good luck!

《午夜巴黎》观后感(九):伍迪艾伦,午夜巴黎,嘎纳,欧洲与美国

昨天晚上,看完了伍迪艾伦的《午夜巴黎》。这个让我想起了很多年前,听说过伍迪艾伦的一个发言,他在法国嘎纳说“我的电影在美国的音像商店中都是被放在欧洲电影哪一部分中。”

很多人看到了《午夜巴黎》中调侃的是对欧美小知识分子对二三十年代巴黎的向往。早上起来还看到一篇影评谈到“穿越滚蛋,现实万岁”。对我而言,这部电影就是一个知识分子版的盗梦空间。而对于很多不了解那段历史的人而言,这部电影实很是沉闷的“掉书袋”(电影里Geer用来形容Paul的词)的电影。其实也不用掉书袋了,如果你看过著名的海明威的《流动的圣节》(新译本叫盛宴)再加上看过了不起的盖茨比,就可以跨入门槛了。门槛实在不高!

如果想明白了“穿越滚蛋,现实万岁”这点,这部电影其实并不如那些网上影评的人所说,是向法国致敬,其实是伍迪埃伦按照自己的方式在调侃法国人了。对于法国人而言,黄金时代和美好时代是他们的资本,整个嘎纳电影节就是建筑在这个基础上。虽然开头借共和党人的老父亲说了他对法国人的厌恶,但是要知道,伍迪艾伦一辈子获奖无数,其实一直没有得到嘎纳的首肯,(1985年得了个嘎纳的影评人奖,这次只是是开幕电影)。其实是有些恼火的。所以这部电影在我看来是个彻底调侃。(电影里海明威说“怀旧是对现代的拒绝”也是讽刺这些文化权威的)。作为犹太人的伍迪埃伦对于巴黎的想像是与生俱来的,也正因此,可能巴黎(或和嘎纳电影节)让这个骄傲的美国人特别在意。(嘎纳对于导演的折磨,让人无法想像。即使豁达如侯孝贤,得过一个奖侯,试图再中,结果多年未得,于是在2005年最好的时光中,完全是由《海上花》《悲情城市》和《千禧曼波》三部电影的手法评凑了一个集锦,由论者说侯导是在对评委发脾气“你们到底喜欢什么”。)于是你会看到这个美国家庭,一方面回有Geer对巴黎的向往和漫游,一方面会有岳母女儿高价采购旧欧洲家具,另外又又岳父对于宠物在高档餐厅中吃饭耿耿与怀。甚至在谈到法国第一夫人参演时,伍迪·艾伦也略带调侃的轻描淡写:“她答应了我的请求,因为她想以后能跟孙子说自己演过电影。”

二三十年代的巴黎,是美国知识分子的圣地,此后就是西班牙内战和二战,就是马歇尔计划,巴黎在文化创造中就彻底的衰落了。在午夜巴黎中,戏剧出声伍迪埃伦对于美国旅居巴黎的作家有着着天然的亲近,而对超现实主义电影导演布鲁艾尔的刻画却充满调侃,达利则完全是个忽悠。这两个人可都是混过电影界的哦。

午夜巴塞罗那也好,午夜巴黎也好,疯狂的艺术家也好,二三十年代巴黎也好。在这个午夜系列中,我们总能看到那些来欧洲演讲和写论文的美国人,以及一些美国游客。我们可以看到尖锐的文化反差,无论是口音还是行为方式。这些美国人都是来寻根和朝圣,结果却总被欧洲温文尔雅和疯狂的混合搞得一头雾水。伍迪埃伦的牛逼就在于他把欧洲和美国两边都批判了,而且把那些讲学的,考察的、办展览,混艺术界的艺术果(如果说艺术家是搞艺术的话,她们是“搞搞艺术的”)都给骂了——以一种夸张的百老汇的热闹方式。从这个角度上看,从他对资产阶级繁文缛节、等级和权威的讽刺,是延续了30年代激励欧洲后来转移的“左翼精神“(最后分手的时候,共和党岳父还提到了托洛斯基),这种精神在好莱坞后来被麦卡锡主义打掉了,但也激发了68年的学生运动和美国的民权运动。欧洲68运动,就是反权威的。但是参与者后来都成了新政治(德斯潘)哲学(后现代)权威。而在美国,这种精神很快被”里根(也是个演员哦)主义“消磨掉”技术精英”和“学术官僚”制度。而坚持的恐怕就是伍迪艾伦这样的人了(所以他的电影和好莱坞格格不如,但是它心中的圣地欧洲有不认可他)。所以他在美国和欧洲都不适应了。所以只能一种插科打诨的方式来调侃和批判!但即使如此,他对于中产以上阶级的刻画也是入木三分的。

《午夜巴黎》观后感(十):无

又看了一部老头的作品 这是我看过他的作品中 我觉得较一般的

相比赛末点的剧情紧凑 午夜巴塞罗那和无理之人相比 我没有太多的了解他想表达的内涵

电影发生在巴黎 铁搭的确是个很美的地方 我也很想亲眼去看看

就像完成美国梦那样 用自己的眼睛去看那些屏幕里看过无数遍的场景

可是都说太乱不安全 还比如我也无法自由行

男主角穿越到了过去 一次次的迷恋上了那边 在最终差点爱上那是的女子时

也清醒过来 还是要回到现代 或许旧时光总是美好的 因为回不去

而真的当我们回去了 又会发现 人还是应该活在当下

可是矛盾点就是 活在当下的时候 总觉得那些瞬间是美好的

而最后 在街上遇到了新的女子

老外的FU总是很神奇 我也多希望能赐予我这样的奇幻功效

在浪漫的法国曲调里 结束了电影 我也希望能有个我愿意的人 和我一起走那条大道

但是 才就是生活 旧的回不去 新的也不知道在哪里