《乱世书香》经典影评10篇

《乱世书香》是一部由杨磊 / 李伟执导,吴秀波 / 陶虹 / 姜武主演的一部剧情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《乱世书香》影评(一):白玉微瑕

刚刚从头到尾,不快进,不看弹幕的看完了这部剧。给了五星。从数年前便不看国产剧的我,被这部剧惊到了。

先说演员。一群粉丝在吹吴秀波,但真不觉得他有多出彩,倒是姜武,完全影帝级的表演。陶虹演技没得黑,之所以被骂是因为人设太渣,渣到不符合常识,而陶虹出色的表演将其自私演绎的淋漓尽致。

再说剧情。整部剧的主线还算清楚,逻辑也还算经得起推敲,但细究起来,会发现前半部分完全是纽兰凭一己之力推动着故事的发展。也就是说,没有她一次又一次刷新下限,违背常理的行为,这部戏便没有进展可言。另外剧中有些情节,说是借古讽今也好,偶然巧合也罢,令人扼腕。最后,结局强行吹了波CCP,可能是考虑审查原因吧。但这样做的后果就是使这部剧不论是逻辑性还是完整性,都大打折扣。

最后说下内涵,虽然我觉得这部剧还没有上升到这个层次的水平。但每部剧都有它的主旨,正如每个人都有着自己的灵魂。窃以为,这部剧想表现的,只是每个人都会有的对责任的思考。从出生起,我们每个人或主动或被动的,都要承担责任。大到天下兴亡匹夫有责,小到赡养父母,照顾妻儿。可责任便意味着无条件的付出,意味着自己的牺牲。对现代的我们来说,或许只是自己内心的争斗;但对剧中恰逢时代巨变的人们来说,责任的地位尤其特殊。我们看到徐书成苦闷一生,直到死前一天才大彻大悟,我们看到陆书白从认为不该自己担责的婚姻中逃出,奉献于自认为更崇高的抗战中,我们看到徐书容从容淡定的承担起了本该有哥哥弟弟承担的责任。伦理观的形成,是由每个人后天的环境决定的,每当剧中发生矛盾时,我都会问自己,你会怎么做,得到的答案,很多时候迥异于剧中人的做法,我想,这便是人文学科的主观局限性,也正是我们孜孜思考的意义所在。

《乱世书香》影评(二):为什么2015年12月23日才播?《乱世书香》全解析

我查了一下贴吧和论坛里,本来应该去年播出的本剧却延期到了今年底。

本文主要解析一下本剧延播的原因和背后的故事。

据我所知,这部剧筹备于三年前,因为发行方的操作问题导致了这个剧与去年央视首播擦肩而过。

发行方……

而对于这个剧的制作团队,虽然不认识,但是感觉还是挺靠谱,能找来这么多大腕儿……

导演、制片人和粉丝会都转发了首播这个消息,看是万众瞩目,真的了~

《乱世书香》影评(三):文亦安邦:吴秀波演绎乱世文人的“中国梦”

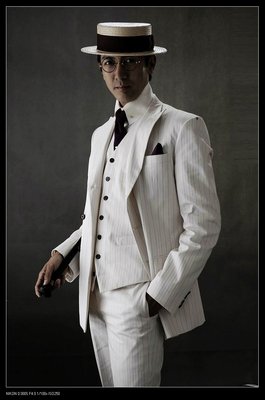

lt;图片1>

传奇年代剧《乱世书香》融合了家族、年代、革命、爱情等诸多元素,以废除封建科举制度为引子,以陆书白在乱世中投笔从戎的经历为脉络,凸显文人风骨和家国情怀。封建科举制度被废,陆书白义父谏死京城;陆书白出身书香世家,性格叛逆,成年之后跳出封建礼教的圈子,成为燕大讲师后受革命浪潮的影响,投笔从戎,上演了一段包含满清、军阀、官场、土匪、日军、战争、暗杀、谍战等众多元素的世家文人在乱世中的传奇人生。吴秀波饰演的陆书白命运波澜起伏,既有封建思想的禁锢束缚,又有革命浪潮的冲击;既有年轻时候的挥斥方遒、激扬文字,又有成熟时期的睿智果敢;既有燕大教室里传道授业的书生范儿,又有投身革命后的英武特工气质……将“文能提笔罄书丹华,武能跨马安邦定国”的形象演绎得淋漓尽致。然而,在乱世中,可能安放一方书桌?战火之下,书生是否无用?清末到抗战这段近代中国最动荡的历史年代里,乱世文人该如何定位,满腹经纶如何转为救世之才,这才是值得探讨的题中之义。

在乱世中,文亦可安邦,此为奠定社会风化的一块基石。以剧中提到的科举制为例,创始于隋,形成于唐,完备于宋,强化于明,光绪二十七年(1901),武科考试正式废止,历经1300余年。科举是中国古代读书人所参加的人才选拔考试,对中国封建社会中、后期的政治、经济、教育、文化观念和社会风尚有重大影响。如果没有科举制的铺垫,民风开化、以学为荣、知礼知教的风俗恐难以相继,“谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负于道路矣”,从某种程度上来说,文治是社会的精神铺垫,“读书无用论”的偏颇言论未免完全抹杀了知识的重要性。

读书有用,还应衬托有文人本身的风骨。吴秀波饰演的陆书白,为翰林世家的女婿,从小便有叛逆、独立和敢作敢当的个性。作为世家公子的他,被看作是徐家的接班人,本可以在君子堂里过着阔少的安逸日子,但是骨子里充满理想与激情的书白在婚后的第二天便随着陶虹饰演的钮兰来到北京追求进步思想,学潮中用钢笔杀了人,被判入狱。陆书白出狱后来到了大学里教书,表面上是一位温文儒雅、彬彬有礼的教书先生,实际上却是一位深藏不露的特工,用颇具深度的经典话语号召各界革命人士奋起反抗敌人,阴错阳差之下成为了一名共产党员。文人有用,当知礼,又要知世。书白说“我看见了真正有理想的人,有热血的人, 我看见了枪,我看见了一个不一样的我自己”。这是书白走向革命的导火线,但这并不意味着笔无用,枪当权,正是有了陆书白从小积累下来的知识积淀,再加上社会现实的碰撞,这样的进步与冲击在步步完成了他的安邦报国的“中国梦”。

陆书白在燕大试讲的时候,说了三种人:一种是战国时代的门客豫让,“士为知己者死”,踏上刺杀复仇的道路;一种是自己的义父徐简博,为维护科举制度谏死京城,“科举死,以命报之”;还有一种是国家的“门客”,“国家积重难返,大丈夫当以一己之命换国贼之命”,从而也唤醒了书白心中的大义。三种不同时代的门客,用相同的“国士以死报之”的方式见证了一种精神——那就是文人的血性。

lt;图片2>

乱世文人也有“中国梦”,那是抵御外侮的决心、是保家卫国的志气、是大爱无疆的信念,是国士“以死报之”的信念。吴秀波将一个文人的骄傲风骨、将一个革命者的铮铮铁骨演绎得入木三分,放眼当今和平年代,实现“中国梦”,依旧离不开知识分子作用的发挥。当今文人的“中国梦”,是中国知识分子基于强烈的社会责任感对国家、民族前途和命运进行的思考,为“中国梦”作解,是时代赋予当代中国知识分子无可替代的历史角色,共筑“中国梦”,是当代中国知识分子义不容辞的历史担当。文亦可安邦,无论和平还是乱世,知识分子从来都是社会发展的中坚力量,他们推动着社会、道德、制度等的前进方向。

《乱世书香》影评(四):所谓的国士风骨

1易水徐门,源远流长,几代翰林之家。记得老师曾经说过科举制度对封建统治尤其重要,废除科举对读书人来说是一个天大的灾难。徐简博死谏,虽是死后成名,但为清朝而死,又有所不值。历史虽然有它的局限性,所谓的国士风骨放在历史的长流也只不过是顽固不化,是封建的陪葬品罢了。

2我看过吴秀波的请你原谅我,编剧也是徐兵。陶虹年龄偏大,可爱不足,选她做主角我认为是一个败笔。也难怪,在请你原谅我中,吴越和海清也一样,唯董洁神似梅果。

3剧情拖沓,配角无解。书成和宝姑的故事实在没必要写下去,想要表达些什么呢。还有编剧一定是男人,书成和书白身边总会被两个女人争夺。

4桥段太老了,巧合较多。剧中纽刚兄妹的重逢,书白父子的重逢等等,剧情还有点像电视剧再见艳阳天

5书成的思想变化也太大了吧。留过洋的人不至于为皇帝而死吧。况且那时候已经过了五四新文化运动,思想还会如此腐朽,还是为大北大教师。要知道辜鸿铭只有一个。为了剧情需要,编剧也是够狠的。

以上几点,均为个人见解,综上所言,该剧并不是好剧。以上见解,权作抛砖引玉,还望高论,互相交流。

《乱世书香》影评(五):吴秀波的血性,是热血还是鸡血?

电视剧《乱世书香》讲述的是陆书白(吴秀波 饰)历经20年的漫长岁月,从一个在燕大教师传道授业解惑的书生老师,因世事变迁,最后变成一个沧桑的满脸胡子的英武特工大叔。

故事发生在清末,河北香木镇,陆书白从小聪慧无双,资质过人,七岁便能熟背诸子百家。然光绪三十一年,在中国历史上延续了1300年的科举制度被废止,剧中陆书白在燕大给学生上课的时候讲到了三个人:第一个是豫让,豫让说士为知己者死,女为悦己者容,随后便踏上了刺杀复仇的道路。他说自己是门客,命都是主人的,陆书白说自己也是门客。第二个人是徐简博,是陆书白的义父,前朝翰林,1905年科举废了,徐简博谏死在京城。陆书白说“科举视读书人为国士,科举死,我义父以命报之。”第三位也是一位国士,是一个国家的门客,也是刺客,这位门客说,当今国家积重难返,大丈夫当率性而行,而后也血溅五步,死在了陆书白面前。

陆书白讲述这三位国士的目的,是为了表明,三位国士文人身上有一种东西,叫做文人的血性。然我认为,文人的血性,到底是热血还是鸡血,还要看他到底洒在了哪里。这种无力的反抗无用且不足为奇。文人若是在太平盛世出现,能够讲故事说知识,陶冶情操也就是罢了。但在乱世就算了,比如剧中的陆书白,在当时那种乱世的情境下,除了在报纸上写几篇文章鼓舞士气,再就是在燕大里教教书,而真正的前线士兵却大多不识字,文人也是在旁边乱嚷嚷帮不上大忙,若只做精神上的强者,在战场上却手无缚鸡之力,这种文人到底有何用途?这时候一百个陆书白恐怕也赶不上一个能用机枪秒杀敌人的战士。古人有云:百无一用是书生。不无道理。

有书上说,从1200年到2000年的文人多是无用的,既不能保卫国家,又不能改善民生,光能发展科教也只是会“之乎者也”。而民国的文人大多也是打打嘴炮,无能,但又偏偏热衷于干预政治。那么当今的文人呢,跟古代到底有没有质的区别?答案是没有的,如今的文人大多数也都是没有其他路可走,本事不大,凭借一点点文化,去做上位者的帮闲,或者做不到上位者帮闲的人,只能到处发发牢骚。既不能富国强兵,又不能抵御外敌,所有的大道理和大文章基本排不上用上,无非是纸上谈兵。可见古代与现代在本质都是相通的。这部《乱世书香》也真可谓是谈古喻今的内涵之作。

吴秀波饰演的陆书白,天性热爱自由,眼看要成亲,却跟着同样热爱自由的钮兰跑了,京城那么大,他想去看看,然而道阻且艰,后来还被卷入了学潮事件,被人诬陷杀了人,还入了狱。若说这是精彩的一生,不如说是no nuo no die的一生。好在后来陆书白体验了世事的艰辛之后,觉醒了。最后回到家中看到自己儿子都已经长大成人,无颜面对妻子双膝跪地忏悔,也算是大好结局。

说到这里不得不说,吴秀波的演技真是无人可敌,从一介书生到长胡子的大叔,帅气与成熟并举。都说现在的时代是“男色时代”,人人都标榜自己喜欢小鲜肉,但事实上吴秀波从形象到演技都证明了,演员不是光靠脸的,也不是光靠演技,而是要能够灵活饰演各种角色,能诠释各种角色职业,能揣摩出演员在饰演各种年龄段人物时的微小变化,光说这一部吴秀波跨越20年的岁月演绎的十分到位,这不是每个演员都能够驾驭的20年,是难能可贵的。单一的角色表演总有看腻的一天,这一次吴秀波的全方位精湛演绎是加分的,相信靠实力说话的演员才会走得更远。吴秀波诠释的好是好,但最后一跪在地也着实能够证明,所谓文人,不过是空有一身知识,但是没力量。

《乱世书香》影评(六):吴秀波:文人的风骨精神

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”文人是一个国家,一个民族,一个时代中最具思想和智慧的人,他们中的不少人在国家危难之际能以“大义”的言行,奉行“舍生取义”、“取义成仁”的人文精神。从儒家学派的孔孟,到当下的文人,他们的身上都传承着爱国、理性、谦逊、独立、民主、自由、平等等为特征的风骨与精神。电视剧《乱世书香》中,我们透过吴秀波饰演的乱世书生陆书白这一人物的人生,也看到了“为人民利益而死的人,他的死就比泰山还重。为了国家、民族的独立和富强,为了人民的幸福与安康这样的大义,文人士大夫就会义不容辞地‘舍生而取义’”的坚韧不拔的牺牲精神。

由徐兵编剧,杨磊执导,吴秀波、陶虹、张鲁一等领衔主演的电视剧《乱世书香》,以人物的成长为变化,将时代背景下的文人书生的历史命运勾勒了出来。如果说“文弱书生”是对早期陆书白现状的一种描写的话,那么“威武不能屈,富贵不能淫,贫贱不能移”则是陆书白投身革命后的内心精神反映。

在这一点的变化上,我们看到了陆书白这一角色的形象变化,因为书白虽成长中国传统文化背景之下,却是一个具有反叛精神的人,崇尚自由,追求“礼”与“仁”,又不受传统礼教束缚。片中,从京城回家途中,看到的中国镜像:文人、军阀、混乱,让他领悟到了真正的文人风骨,因为不仅仅是落于一个小地方当私塾而已,而是,“我怎能在人民的苦难和国家的存亡面前转过脸去。”当然,从刮去标志性胡子演绎“少年书白”时所表现出的年轻与面临封建思想的矛盾、反抗到“有胡子成熟帅大叔”,吴秀波本色的出演恰到好处地将陆书白这一人物诠释了出来。当然,书白这一角色是具有吴秀波特征的。

孔子曾经说过“朝闻道,夕死可矣。从废科举到抗战,陆书白这一人物在历史的更迭中,以文人所追求的“道”,反驳了“既没有知识又没有骨头”的论调。其实,从“岳麓书院上百名书生投笔从戎,与书院共存亡”到书生以文人的傲骨抵御外族入侵,再到建设国家,书生都起到了核心的作用。在影视剧《乱世书香》中,从作为徐家“掌门人”徐简博(张嘉译饰)的义子,本可以过上安逸的日子,但却不不喜欢受传统礼教的束缚,或者说,不想做迂腐不堪的书呆子。陆书白对徐书容(咏梅饰)说,“我看见了真正有理想的人,有热血的人,我看见枪,我看见了一个不一样的我自己。”从家里逃出来后,书白看到了不一样的文人世界,觉得有理想、有热血,有正义的才是文人气质。

在燕大教室,陆书白跟燕大学子讲述了三个文人的故事:从“士为知己者死,女为悦己者容”的豫让,讲到自己的义父前朝翰林徐简博以死进谏,表述“科举视读书人为国士”的深刻内涵与“科举死,以命尝之”的国士之举,再到“大丈夫当率性而为”和“以一己之命,换国贼之性命”的文人血性。书白是这样传道授业的,也是如此践行的。书白从监狱出来后,表面上仍旧是书生,但实际上却是一位深藏不露的特工,走上了一条执行刺杀、爆破、潜伏等任务,与敌人斗智斗勇的保家卫国之路,他说,“在这个人类史上最不合理的时代,人们都被痛苦所征服了,而我选择揭竿而起”。

从少年书白,到投笔从戎,再到历经战争风雨,陆书白这一人物跨越了20年的时代变迁,这是一个时代人物的成长与历史的见证。当然,这也无疑不体现出一个演员的本事,毕竟凸显出人物的年龄特征,不是所有演员能做到的。不过从剧中的表现来看,陆书白这一人物虽说是全剧年龄跨度大的人物之一,无论是青年时,表现书生的矛盾与羞涩,还是进入革命队伍凸显出的硬汉气质,等等,但却被吴秀波拿捏到位。换句话而言,吴秀波摆脱了所谓的“小鲜肉”和大叔,或者老干部等形象,而是依托于剧中的人物,让“自我”气质与人物达到同一的有思想,有血有肉,真实的历史人物。毕竟,在单一的人物形象在当下无法有延续性。可以说,文人书白这种跨越年代的人物塑造,历数中国演员里能够在一部剧里呈现以上正反能量的几乎没有。

“扎根于中国传统文化,历经千年风雨的磨难与锤炼,并于近代以来深受西方理性自由主义影响的文人的风骨精神。”不管是以陆书白为代表的投笔从戎,“当以国士之道报之”,还是当代文人,都秉承了“先天下之忧而忧、后天下之乐而乐”的风气。无论何时,我们都能看到文人在乱世中“有所为”,践行“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,也能在太平盛世中,“一往无前、义无反顾、鞠躬尽瘁、死而后已。”

老子曰:“天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。”中国文人学者精神不竭之生命,在于文人的血性,在于为民族的独立、国家的富强及其社会公平正义等方面永恒追求。

《乱世书香》影评(七):《乱世书香》吴秀波:书生百无一用,不如从戎当特工

清代诗人黄景仁的《杂感》中有名句:“十有九人堪白眼,百无一用是书生”。足见年代越是动荡,书生可用之处越是微渺。

古代科举,使得万民开化,重礼仪,识尊卑,知谦让。何以要废除?光绪三十一年,在中国历史上延续了1300年的科举制度被废止。此后清末民初,新文化思潮兴起,西学东渐的大背景之下,一批从小接受中国传统儒家思想教育的年青文人,在那个风云际会的年代,思想上经受的巨大冲击而投身新学,从此命运起伏,身缝乱世,但仍坚持和抗争。这就是电视剧乱世书香》的故事背景。

由吴秀波、陶虹、张鲁一等领衔主演的电视剧《乱世书香》,以人物的成长为变化,将时代背景下的文人书生的历史命运勾勒了出来。

张嘉译此次可谓是甘当绿叶,出镜几集为故事铺垫。戏份虽不多,可他扮演的翰林徐简却是故事的第一次大转折。为保科举,徐简博进京死谏,而历史的洪流已经无法阻挡,老翰林最终泣血紫禁城,徐门就此凋敝。

吴秀波担当的男一号陆书白,为翰林徐简的义子,身为书香世家徐门家仆之子,天资聪颖从小过继到徐门,成年后性格叛逆,极其反感封建礼教。弃置家族婚约、财产继承,只身赴京都寻找救国真理。

一部剧的灵魂需要人物角色来支撑,有什么样的角色人物就有什么样的故事,故事被人物推着走。

陆书白这个人物也称得上是整个故事的灵魂所在,故事跨度二十年,从年少轻狂到历尽冷暖,从一脸刚毅的少年到一脸沧桑的中年。

他在目睹革命斗士杀身成仁的壮举之下,深受触动,投身学潮,被诬入狱,历经牢狱淬炼,尝尽人间疾苦,终于深切体会到在国难当头的年代里文人的脆弱和无助,于是毅然投笔从戎,参加革命。

陆书白出狱后来到大学教书,表面上他是一位温文儒雅、彬彬有礼的教书先生,但实际上却是一名深藏不露的特工。在各方势力涌动的京城,书白刺杀敌人,窃取情报,完成了种种艰难的任务,成为一名非常优秀的特工人员。

能够自由的切换于传道授业的书生意气和地下特工的沉稳老道之间,颇见吴秀波深厚的演技和对角色的把控能力。他以剧中对“陆书白”这一人物性格的复杂性多样性的成功塑造,诠释了在现在影视行业井喷的这个时代下,一位真正的好演员应该具备的:表演要有深度,要有层次感,要善于从多侧面多角度地挖掘角色性格细腻而又敏锐的东西。

在这个观众对角色要求越来越严苛的全民娱乐时代,简单的鲜肉帅气荧幕形象是注定没有延续性的,演员得要拿出好的作品才有公信力,而这一次,吴秀波可谓带着“陆书白”这个角色走上荧幕让人眼前一亮。

堂堂天地男儿,走自己的路,决不犹疑。想必年轻时候的陆书白也曾犹疑过,可又是何等的歉疚让这样一位新文化思潮的读书人对自己的发妻行跪拜磕头大礼?陆书白反对内战,反对封建,可为何要反对生他养他的易水徐门?家中最后只剩下发妻一人,陆书白仍感慨家中的封建。家中独妻一人,何来封建?划定疆界,分配领土为“封”,王颁领主,设立属国为“建”,天子建天下各国,封诸侯世袭,封土建国乃为“封建”。而一个家,何来的封建?无非是陆书白感觉一个家羁绊住了想远走高飞的心。坚定了信念,便绝不再犹疑不前。

剧中台词说得好:“值此乱世,找一处偷安,讲风骨、做学问,无异于苟且生命。”在这个人类史上最不合理的时代,人们都被痛苦所征服了,而陆书白选择揭竿而起。他所反对的是封建,是一个不自由的世界。

与其在乱世中舞文弄墨,倒不如投入到战争中去舞刀弄枪。中国文人学者精神不竭之生命,在于文人的血性,而今,有血性的文人少之又少,换作《乱世书香》里的战火年代,更是人海茫茫。当阅遍世事的中年陆书白终究回到家,这半生的颠沛流离、人情冷暖,铸就的不再是一个简单的书生文人,他俨然已放下文人的架势成为了一名优秀特工。

生性向往自由,洒脱的陆书白身上有文人的气节,却抛下了文人的包袱。弃笔从戎、放开了读书人的清高傲骨,成就了陆书白极富传奇色彩的这一生,同时也成就了一部精彩绝伦的好戏《乱世书香》。

《乱世书香》影评(八):1-2集的观后感

几位清朝遗老的台词写得用心,张嘉译和那位钮适之演得自然。

咏梅这个演员从未见过,虽然看着不是惊人的漂亮,但觉得她演出了旧时大家闺秀的知书达礼,点赞。

张鲁一脱离“他来了,请闭眼”演技下线的模式,恢复“红色”里的演技,塑造的角色让我想起了徐志摩,点赞。

姜武演的地痞也超有味道。

吐槽的地方:

1,铁林爹演的管家,在经济没有到绝路去赌钱赚家用,太冲动,不像一个翰林世家大管家作风,剧本不符我的认知,他的演技一般,有铁林爹的影子。

看过不多的国剧,觉得管家应该是电视剧《十月围城》里的风范。

2,纽兰的露背裙过了,那时的洋派小姐也没有这种衣着吧?陶红好像演的痕迹重了点,轻浮得不自然,感觉是为了和吴秀波配一对的剧情。演技和红色比,没有上线。

3,吴同学演的20出头的青年过于暮气沉沉,演得还有点轻浮,旧礼教下长大的,就算内心狂野,举止也得有礼。我对吴秀波的眼缘一直不够,所以,这是否是我的成见带来的偏见?求拍醒!

就这两集,我只能打3or4星,还没有打分,看完再说。

《乱世书香》影评(九):乱世书生

很久没有写东西,我也不是一个会讲故事的人,就算再离奇精采的故事到了我的嘴里也变的索然无味,但是今天我还是想讲一下我对这部剧的看法。

和红色一样,这是一个娓娓道来的故事,而且比红色的节奏更慢,和红色不同,里面有些人物并不讨喜,我就讲一下我对几个有争议的人物的一些看法。

钮兰,很多人十分厌恶这个角色恨不得早点让她狗带,在我看来中国当时开放不久,很多人面对新事物充满好奇,觉得外面的一切新鲜美好,很多年轻人都是这样包括年轻的我们,谁没有年轻气盛的时候,做了错事还梗着脖子觉得自己特别有道理,书白和钮兰在我眼里是般配的,他们有相同的思想和一样的观点这和有没有留过洋没有关系,她和书白都是有着一腔热血想为国家做些什么,无论是游行还是后来成为地下党,为什么讨厌呢?我们应该能看到他们身上我们年轻时任性妄为的影子。钮兰为了救书白,用枪指着军阀头目,那份决绝和用生命爱一个人也让我动容。

陆书白,在我看来书白想离开徐门没什么不对,和钮兰在一起也没什么不对,唯一的错事就是在书容一再询问是不是不想结婚时的不敢说明,也许是不想伤害这个青梅竹马的姐姐,然而却带来了更大的伤害。其实书白一直都被书成和书容羡慕着,羡慕他的率性而为,羡慕他的洒脱因为徐门的牵绊他们都做不到书白那么决绝,想必大家和我一样对书白印象最深的就是在燕大关于门客国士的那段演讲,“义父若只以寻常人待我,我只需以寻常人之道回报,只许一门亲,遍回一门亲,但我义父视我为徐门中人,我若回报我义父当以国士之道报之。”想必徐简博听到这句话应该欣慰,书白明白了他的心意。书成问他书容和钮兰哪个对他更重要?他说,都重要也都不重要。书成又问,那什么对你最重要?他说,走!没错一心向往远方的人,是什么也拦不住他的。“我为什么来京城?不是因为京城有风花雪月,也不是因为京城有燕大,是因为如果我到了京城,我就能离这些人近一些,很近!这样我就离这个国家近一些,离这个时代近一些。”这是书白遇到一位国士英勇就义后给他的感受,书容的心在君子堂,能和他并肩的只能是钮兰。

徐书容,一个坚强的女人,书成对她的评价是,拥有化解一切怨气的胸怀。在哥哥与丈夫都靠不住的时候,以自己的力量苦苦支撑君子堂,徐门越来越败落,她绞尽脑汁也无力回天,但是让我们不得不对这个女人的坚强感到敬佩,没有怨言,没有任性和无理取闹,只是在困难来临时默默的寻找解决的办法,大家都觉得书白辜负了她的一生,但在我看来,她羡慕书白的自由多于对他的爱慕,不过还好,最后她和方长青在一起了最终得到了幸福。

徐书成,我最喜欢的角色,当然也是我最喜欢的演员,张鲁一的台词功底真的是让人惊艳,徐兵的剧本文化底蕴深厚,他表演大段台词给人感觉是一种享受。言归正传,书成是个天真的知识分子,骨子里也是老派守旧,想必钮兰也是因为这个原因无法对他产生好感。书成给我一开始的印象是一个留洋多年却依旧迂腐的人,而且过于天真,他口口声声说书白不懂得时局,其实不懂的人是他。心心念念想着用爱和诗来让这个世界改变,天真的认为,如果世界充满爱就会变的如梦境一般美好。自认为做了官就能保护自己的学生,哪怕是微薄的力量。他认为,书白只要走个过场就可以让燕大复课,放学生不受到威胁。然而事实一再对他打击让他无力反抗后来自暴自弃。徐书成一开始对钮兰无时无刻的表白,中二的台词看的我尴尬症都快犯了,但是后来却让我爱上了这个角色甚至夺走了男主的光环。书成为了阻止学生游行,被骂是北洋的走狗,心中定是无比苦涩,但是他说,我今天就要做一条狗,就算是成为这样的狗我也要保住你们的命!看到警察殴打学生,用自己的身体保护住学生。这一幕和在办公室里看热闹的老师形成鲜明对比。但是让我对他真正改观的是他的一句话“我不要骨气,我不要一群有骨气的烈士,我要一群活生生的学生,我要我的学生具备了知识,完善了人格之后出去再面对枪口或者他们自己握起枪来!”41集书成终于释放了自己,任性了一次,然而这种任性是用生命换来的,但是就算是任性也是善良的,为了让青娘活着说了违心的话,但是青娘并未如他所愿,香消玉殒。想必书成的最后一课很多人印象深刻,“中华文化辉煌灿烂。盛唐,高车驷马,大道奔行。李、杜旁若无人,壮阔空前。中唐,大历十才子在园亭中休息,韩、孟、贾在山路上崎岖,元和诸君信步平原。晚唐,小令和词曲,离开陆地舟行水路,平,缓,轻,舒......听不懂吧,那中华的文化一点都没学会啊!”这是我最喜欢的一段台词,绝对的听觉享受,也是对自以为中国通的侵略者实力嘲讽,也让很多讨厌这个角色的人为他潸然泪下。以悲壮的姿态告诉了我们什么是文人风骨。

然后说说书成的两个女人。

第一个宝姑,一个不懂情趣,胡作风闹但是十分执着的女人。这个女人很傻,傻到让人觉得她真的配不上书成,但是书成当众休书于她,她只是哭着没说话,轻轻吻了一下自己爱着多年的男人回到方家,偷出兄嫂的手枪打算亲手杀了这个男人,但是最后她依然不忍心下手,为书成挡了一枪。不过她还是值得的,最起码在她看到书成拼劲全身力气握紧她的手时,她觉得此生无憾了。

第二个青娘,很多人觉得这个角色过于突兀,说这人不是跟导演有亲戚关系就是有亲戚关系。可是我觉得这个角色出现的真好,他是编剧给书成的礼物,是他悲惨暗淡的一生中的一朵盛开的雏菊,清新美好。虽然她不懂什么诗书,也没什么进步思想,可是她有女人的温柔,因为境遇也很理解书成,虽然没有和书成一见倾心,但也是互有好感视对方为自己的知己。所以他对于书成来说就像一股清流温润了书成干涸的心。

最后说说这部剧,整部剧的台词都让我们感受到中华文化的博大精深,让我们感受到文人的风骨,无论中学西学,他们给这个年代的添加了美丽的色彩。我们在接受新的事物时不可摒弃旧的东西,就像我们当初不理解为何要背诗词,以后根本也没什么用,但是如果有一个场景触动了你,是不是突然觉得古人用几个字可以把美妙的景象表达的如此曼妙是件奇妙的事。

《乱世书香》影评(十):文亦安邦:吴秀波演绎乱世文人的“中国梦”

lt;图片1>

传奇年代剧《乱世书香》融合了家族、年代、革命、爱情等诸多元素,以废除封建科举制度为引子,以陆书白在乱世中投笔从戎的经历为脉络,凸显文人风骨和家国情怀。封建科举制度被废,陆书白义父谏死京城;陆书白出身书香世家,性格叛逆,成年之后跳出封建礼教的圈子,成为燕大讲师后受革命浪潮的影响,投笔从戎,上演了一段包含满清、军阀、官场、土匪、日军、战争、暗杀、谍战等众多元素的世家文人在乱世中的传奇人生。吴秀波饰演的陆书白命运波澜起伏,既有封建思想的禁锢束缚,又有革命浪潮的冲击;既有年轻时候的挥斥方遒、激扬文字,又有成熟时期的睿智果敢;既有燕大教室里传道授业的书生范儿,又有投身革命后的英武特工气质……将“文能提笔罄书丹华,武能跨马安邦定国”的形象演绎得淋漓尽致。然而,在乱世中,可能安放一方书桌?战火之下,书生是否无用?清末到抗战这段近代中国最动荡的历史年代里,乱世文人该如何定位,满腹经纶如何转为救世之才,这才是值得探讨的题中之义。

在乱世中,文亦可安邦,此为奠定社会风化的一块基石。以剧中提到的科举制为例,创始于隋,形成于唐,完备于宋,强化于明,光绪二十七年(1901),武科考试正式废止,历经1300余年。科举是中国古代读书人所参加的人才选拔考试,对中国封建社会中、后期的政治、经济、教育、文化观念和社会风尚有重大影响。如果没有科举制的铺垫,民风开化、以学为荣、知礼知教的风俗恐难以相继,“谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负于道路矣”,从某种程度上来说,文治是社会的精神铺垫,“读书无用论”的偏颇言论未免完全抹杀了知识的重要性。

读书有用,还应衬托有文人本身的风骨。吴秀波饰演的陆书白,为翰林世家的女婿,从小便有叛逆、独立和敢作敢当的个性。作为世家公子的他,被看作是徐家的接班人,本可以在君子堂里过着阔少的安逸日子,但是骨子里充满理想与激情的书白在婚后的第二天便随着陶虹饰演的钮兰来到北京追求进步思想,学潮中用钢笔杀了人,被判入狱。陆书白出狱后来到了大学里教书,表面上是一位温文儒雅、彬彬有礼的教书先生,实际上却是一位深藏不露的特工,用颇具深度的经典话语号召各界革命人士奋起反抗敌人,阴错阳差之下成为了一名共产党员。文人有用,当知礼,又要知世。书白说“我看见了真正有理想的人,有热血的人, 我看见了枪,我看见了一个不一样的我自己”。这是书白走向革命的导火线,但这并不意味着笔无用,枪当权,正是有了陆书白从小积累下来的知识积淀,再加上社会现实的碰撞,这样的进步与冲击在步步完成了他的安邦报国的“中国梦”。

陆书白在燕大试讲的时候,说了三种人:一种是战国时代的门客豫让,“士为知己者死”,踏上刺杀复仇的道路;一种是自己的义父徐简博,为维护科举制度谏死京城,“科举死,以命报之”;还有一种是国家的“门客”,“国家积重难返,大丈夫当以一己之命换国贼之命”,从而也唤醒了书白心中的大义。三种不同时代的门客,用相同的“国士以死报之”的方式见证了一种精神——那就是文人的血性。

乱世文人也有“中国梦”,那是抵御外侮的决心、是保家卫国的志气、是大爱无疆的信念,是国士“以死报之”的信念。吴秀波将一个文人的骄傲风骨、将一个革命者的铮铮铁骨演绎得入木三分,放眼当今和平年代,实现“中国梦”,依旧离不开知识分子作用的发挥。当今文人的“中国梦”,是中国知识分子基于强烈的社会责任感对国家、民族前途和命运进行的思考,为“中国梦”作解,是时代赋予当代中国知识分子无可替代的历史角色,共筑“中国梦”,是当代中国知识分子义不容辞的历史担当。文亦可安邦,无论和平还是乱世,知识分子从来都是社会发展的中坚力量,他们推动着社会、道德、制度等的前进方向。