《网络杀机》好看吗?经典影评10篇

《网络杀机》是一部由格里高利·霍布里特执导,戴安·琳恩 / 比利·伯克 / 科林·汉克斯主演的一部犯罪 / 剧情 / 惊悚类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《网络杀机》影评(一):冷酷的不是社会是我们自己

本以为Untraceable是一部悬念感很强的惊悚类警匪电影,说实话想看这部电影还是冲着封面和戴安莱恩、科林汉克斯这两位演员去的,观后却让人有所失望,虽然影片噱头多多,但也掩盖不了又是一部打着现代高科技幌子哗众取宠的好莱坞商业烂片,不仅仅有情节胡编乱造的硬伤,更让人感到失望的是演员那份无法发挥演技的悲哀,看完全剧留在心中最深刻印象的只有凶手那双莫名阴森冷酷的双眼和贯穿全片的多种残酷杀人方式,最为可笑的是凶手居然还只是个刚成年但却几乎全能的孩子,让人缺乏可信度。

看完这部电影后你想做的第一件事情应该会是去打开killwithme这个网站,事实也证明了这点(看看前面那些评论文章就知晓),在你激动的点击鼠标打开网站的那一刻,却也正好也展示了你心理的另一面,不是吗?

《网络杀机》影评(二):宅男的春天

一部带点血腥的片子。大概就是讲一个宅男(丫精通电脑、网络、机械、化学。。。)的老爸被电视台拍到自杀,然后该宅男接受不了这个事实,开始回馈社会。丫自筹资金创办了一个网站,叫killwithme,然后在网络上现场直播各种虐杀,浏览量激增,引起网管的注意,最后遭到河蟹。

话说那个www.killwithme.com还正能上去,还有一百多万的点击量,结果我点了enter,出现一个框子,上面写着visiting this site could cause harm to innocent people. Do you still want to enter.

想了一下点了yes,以为会像电影里边一样出来虐杀的视频(我太残暴了),结果89% of you ignored the warning,where are your morals?

好吧 我手贱了。。

《网络杀机》影评(三):想到九把刀

想到了九把刀的杀手系列中的月。

月一个喜欢玩网路的杀手,自己做了一个网站,把自己认为该杀的社会败类放在网站上,每个人下面都有一个金额,基本都是个大数字。浏览者如果认为此人该杀,就往月的瑞士银行账户里面存入一笔钱,多少随意,只要一达到设定金额,月就会行动,例无虚发。

web2.0时代的赏金杀手是吧,代表民意为民除害,月也成了全民偶像,警方虽然一直在追捕,但也有不少警员暗自认同这种做法,往他的账户里面汇过钱,支持他的正义事业。

这样的买凶杀人,个体的负罪感因为群体的参与而大大稀释了。

虽然他们需要付出一点金钱。而这部片子的杀人帮凶,只需打开网站浏览就行了。

两相对比,貌似作恶的成本要远小于行善的成本吧?或许付出一点代价,会让“无意识作恶”的人清醒一下。

其他来看,这部片子的几个象征手法也值得玩味,比如第一个虐杀小猫的视频,直接点出网民“好奇杀死猫”的心理。还有接下来杀死电视主播的方式,曝光在十几个射灯下活活烤死,因为电视主播希望曝光率越高越好吧。

《网络杀机》影评(四):网络杀机

如果你觉得好奇害死猫不要紧,那么你就由好奇害死猫向好奇害死人迈进了非常关键的一步。互联网带来了人类生活方式天翻地覆的转变,沟通更加便利,信息完全共享,空间貌似消失,其实却是在扩大,因为人人都躲在电脑的显示器后面,面对面的社交越来越少,大家都谈到的一个词,冷漠,是的,冷漠。如果说人与人之间距离的疏远是伴随着经济和文明的发展所必然出现的——因为人接受的教育越多,好像越需要独立自由的空间——那么互联网就极大地加速了这一过程,并提供了实际意义上的可能性。当摄像头对准的是你不认识的人,观察一个人被杀死的过程和观察一只猫被杀死的过程好像没有什么区别——除了感官刺激可以得到更大的满足外。那些被展现死亡过程的逝者,他们死得很无辜,而最终也将白白献出生命——始作俑者很显然是totally nuts,而翻着翻上涨的同谋者则可以完全免于法律制裁,只能看他们自己是否会受到良心谴责,但如果道德底线高于好奇心标准的话,又怎么会成为访问者中的一员呢?

关于bug,毋庸置疑,只要主干网先断掉,什么都不会发生。网络是自由的,但这自由是政府给的,如果人家不给,就没有自由。在这种情况下,很显然,这不是唱精神赞歌的时候,生命高于自由。

好玩的是,居然真有www.killwithme.com的网站,点进去一摸一样。enter之后弹出警示语,我选了no,于是,我成为14%留意到警示的人的一份子,并因存有道德而被致谢。——巨大的讽刺是,猜到了这样的桥段,于是没有上当。如果这不是一个设计好的游戏,影片中的场景成为现实,我们会如何选择?

《网络杀机》影评(五):冷眼看别人的悲剧

面对别人的悲剧,别人的死亡,人类的好奇远远大过理智

人性的弱点,在这场杀人游戏中赤裸裸的暴露。

当一个人的生命,会由于你的一个举动而加剧陨落的时候,你会以怎样的心态去看待呢?你还会触动那个引发死亡的按钮吗?

Untraceable,给我们展示了一个冷漠的社会。当被害者的死亡在这场游戏中由于点击率的升高而加速的时候,那么多人,好奇的去“欣赏”,冷漠的去“观看”。血管中流淌的血液,难道没有一点点地温度吗?

当被害者在“万众瞩目”下无助的死去的时候,人们会有一点点的内疚吗?没有!一场场新的游戏,一个个生命以更快的速度结束的时候,我的心真的冷了。

人,真的是可怕的动物。别人的悲剧,别人的死亡,总能这么冷漠的,无所谓。

我对杀手是同情的,因为他面临了失去亲人的痛苦,他面对了众人冷漠甚至嘲笑的眼光和行动。他的心里扭曲是有理由的,他是人类卑劣弱点的牺牲品,而那些被害者也在这场“众志成城”的杀人游戏不幸的死去。

我对人类是同情的,何时我们能克服这些劣根,真正摆脱自私,真正珍惜一点身边存在的生命呢?

人生继续,而冷漠继续,在世界各个角落以各种不同的方式继续

《网络杀机》影评(六):我们还能慎独吗?

最近看的电影几乎都是一个派别的,那就是电影故事本身都很一般,导演都在其他的地方用力气。《网络杀机》也是这样。

故事很简单,凶手建了“killwithme.com”的网站,直播人的死亡过程,点击量越高,死亡速度越快。就像当年《生死时速》打开定时爆炸新局面,《无间道》开黑帮卧底之滥觞一样,《网络杀机》紧跟时下更为流行的网络犯罪风潮,贴近时代,与时俱进。

同时,FBI女干探最终很和谐地干掉了这个凶手,《网络杀机》也终于回归到了变态得以正法,正义得到声张的主旋律。

正义果然得到了声张吗?

剧末,女干探马什在镜头前干掉凶手之后,努力地将自己的FBI徽章伸到摄像头前,想让每一个点击该网站,兴致勃勃地观赏别人死亡过程,之前的几分钟还在等待她本人的头被飞转割草机打碎的混蛋们看到。这是一个很主旋律的场面,英雄人物不仅解决了危机,同时也要很高调地进行一番说教,我想她的潜台词便是:你们想看我死吗?这下你们可什么都看不到了!看到这个混蛋被我杀了吗?正义终将战胜邪恶!

但是她无疑错了,因为紧跟着她会看到网站的浏览量还在迅速上升,浏览者们互相打听着刚才那段视频在哪里可以下载?事实上,这些人根本不关心谁死了,是凶手之前抓回来的直升机驾驶员、电视节目主持人、FBI干探、马什还是凶手本人,观众们根本不关心,他们关心的死亡本身,只要他们观赏到了真实的血淋淋的死亡过程,谁死了有什么关系?

在FBI干探格里芬被凶手杀死后,有人留言:已经三个男人了,下面将是婴儿了吗?

观众们已经不满意了,他们需要更多的刺激,很多人在说到这个的时候,是需要满足更多的好奇心。

人的好奇心,仅此而已。每一个去点击这个网站的人都可以这样为自己辩解。

看完电影,有人说,不应该把罪责归于网络,否则人们还将回到蒙昧时代,就好像战争变得越来越残酷,枪击事件越来越多,我们要谴责的人的贪欲,而不是枪、炮、原子弹。

人的内心的冷漠和自私,才是一切罪恶的来源。

我想这样的说法,大体上是不错的。

但是——凡事都有但是——枪大概是可以为我们的冷漠和自私壮胆的,而网络则是为我们的冷漠和自私遮上了一层浓浓的幕布。

有人说,在网上时,你根本不知道在网络那一头的其实是一条狗;其实倒过来也是一样的,在上网时,别人也都不知道坐在这一头的自己其实是一条狗。

网络使我们更好地隐蔽自己,我有什么龌龊残忍的心思,平日里不敢让人知道吗?没关系,上网吧,网上有足够多的色情网站,足够多的让你叫骂撒泼的论坛,足够多的人在述说着或真或假的隐私让你窥淫,你还可以人肉搜索到把人搞臭搞死,却无需露面……

断网以后,在现实生活里,我们还是本来的道貌岸然,衣冠楚楚,言谈谨慎,举止得体。

中国古君子讲究“慎独”,那是因为君子们清楚地知道,在形成几千年里的人类社会中自有一套难以逾越的道德力量在控制着一切,尽管有些人藐视这些规则,但是绝大多数人仍然会按整套道德规则行事,不管心里怎么想,雷池还是不能轻易越过一步的。只有当一个人独处或者离开社会大环境,来到一个很封闭的小环境的时候,我们才能看出这个人真正的心思是什么样的。保不齐究竟是一身的凛然正气,还是一肚子的男盗女娼。

我想,在网络时代之前,我们还真的很少经历过一个真正的独身时代。无论你怎样的孤僻,绝大多数的正常人,仍然将长时间地浸淫在整个社会里,你想一个人待着?行,但是你一个人坏也坏不到哪里去,你最多只能一个人的时候使劲憋坏,真要使坏了你还是得跑出来到人群中来。

但是网络时代就不是这样,我们的自私和冷漠在网络时代终于找到了最好的温床。因为在这个时代,公众监督的力量被最大的削弱了。如果一个人真的想离群索居(前提是生计无忧的话),他完全可以做到99.99%的独身,东西可以在网上买,吃的可以在网上订,他最多需要接触的人无非是送货员,把东西接过来,把钱给他连话也不用说一句,就可以继续回到房间里,拉上窗帘,关掉灯,面对发光的屏幕点击下一个网页。他也完全可以在家里使坏,诱拐、诈骗、盗窃、杀人、诽谤,你还想干点什么呢?

“慎独”在这样的时代里,像是一个笑话了。

没有人接近你,没有人会知道你有多坏,你在公众面前的形象不会受损……满足了所有这些前提之后,即使你本来只是一个不好不坏的普通人,你能保证自己的冷漠、自私、贪欲不会几何倍数地增长吗?

若干年后,如果我们每个人都彼此无需见面,人人拥有一个属于自己的电脑屏幕……那个时候,人类内心深处潜藏的卑劣的东西能被我们“慎独”的约束管束住吗?

我总在想阿西莫夫的《赤裸的太阳》。

如果说我们抛弃性善和性恶的无果之辩,只将人视为一张白纸,在教化和监督之下人会向善,在失去教化和监督之下人会向恶,那么未来我们向什么地方去?

罗恩•哈伯德在他的《地球杀场》里说:“人,是一个濒于灭绝的物种。”

《网络杀机》影评(七):需要反思自己的网络生活!

在人类社会中,法律的产生源于道德的约束乏力,因为,恶因子在人类载体的主观投射中更容易开花结果。

在当今这样一个宣扬多样性的时代,我们依然无法逃避得了体内那些共性的主观体现,尤其可怕的是恶因子,在网络中,这些共性里的潜藏恶质因为载体的“被隐身”,侥幸的以为自己已然逃避了约束力,现出真身来了,那么,没有约束力的恶会在网络时代干什么?这部片子举例说明了。

例子举的是“网络围观”,这一网络时代的多样性载体并没有体现出多样性来,它镜像出来得更多的是排他、小我、淡漠、放纵等等“貌似”小恶的东西,可是这背后呢?这些“貌似”的小恶被“点击率”迅速放大、变异、滋长,让恶因子悄然成长为强扩散性的流行病毒,更可怕的是,这种进程无法停止。讽刺的是,片末女主人公侥幸的自救告诉我们的正是当今社会机制的脆弱和乏力。最后的画面里,竭力伸向流媒体画面的代表体制的徽章和戴安莱恩扭曲的嘴脸不正是这种脆弱和乏力的注脚吗?

那么我,置身网络时代大潮的网民——我,能做什么呢?

我想要自己尽量独立思考,少做结论多学习,不断反思自我。

尤其要提醒自己在上网!

《网络杀机》影评(八):冷漠

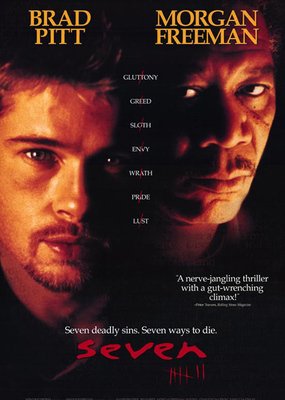

基督教有七宗罪,曾经有部很帅的恐怖电影就是关于以基督教的七宗罪为线索的连环杀人安,电影海报现在看来很一般,倒是名字很酷——Se7ven。每次看这个名字,就想到曾经很红的偶像组合5ive,如果不知道他们是谁,至少应该听过他们翻唱Queen的名曲We will rock you.

今天的电影与七宗罪无关,但是与网络时代的另一宗罪有关。昨天看了篇文章,标题忘记了,内容大致是讲网络对现代人生活的负面影响:比如屁股变大、救生圈变多层、人和人话更少等等等等;无独有偶,陶子的节目也在讨论通宵上网对大学生的影响。今天的电影不过是用相当极端的方式呈现网络时代给我们带来的另一个后遗症——冷漠。

影片是一个因为父亲的死在网络上受到众多陌生人的一遍遍“观赏”和gossip而导致精神崩溃,用自己的数学和计算机天份网络一个个陌生人,在他的死亡案板——die with me上展示变态的死去方式。

影片在结束的5分钟前都不满了一般警匪、连环杀手片的悬疑和故弄玄虚,连FBI女探员揭秘连环杀手背景的方式也是那么地落入俗套。不过这部片子的新意在其立意和要表现立意的表现手法。

这个电影的豹尾是FBI女探员落俗套地杀死了连环杀手。这段过程在杀人网站上post出来,虽然人们知道连环杀手死了,可是浏览量还在一直涨、一直涨,人们并不关心死去的是谁、杀人的是谁,只关心这段录像很刺激、哪里可以下载这段录像。这种讽刺与之前连环杀手在杀本片第一个受害者时的留言一致——那些观看网站的人才是杀手,我们都是杀人凶器。

我不愿意相信每个人都是这么冷漠,可是事实上恐怕的确如此。在看到爆炸性的社会新闻的时候,我们更多地是把这些新闻变成茶余饭后的一部分,gossip来gossip去;却忘记去关心这些在新闻背后的人和事,忘记作为一个真实的人,他们是有感情的,他们做这些事情是有原因,甚至是有苦衷和身不由己的。但是,我们却忘记了,或者说我们习惯性地告诉自己:这是别人的事情,没必要去管。

网络不过是把这种冷漠放大放大再放大。任何事情都能成为笑料,任何事情都能成为短信写手、网络写手的gossip资料。我们冷眼看世界,脑却没有因此变得睿智;用冷漠对待周围的人和事,最后只是像撞球,掉进兜兜或者被反弹到一个完全错误的方向。

冷漠是一个梗,长在心里,毒花却开在身外。

《网络杀机》影评(九):别以为你不会杀人。

(本文由电影派dyp833原创)

网络犯罪,在最近的话题榜上居高不下。

除了击溃全球电脑的勒索病毒;

还有诱导青少年自杀的「蓝鲸游戏」。

从一个人的数据丢失,到公安、医院系统纷纷瘫痪。

直至人命关天。

《网络杀机》影评(十):好奇心害死猫

影片的故事大概就是一个技术宅男不堪自己父亲的死成为别人饭后谈资,通过一个“kill with me”的网站,从虐猫到杀人,死亡速度伴随着点击率的升高而加快。这个剧情真的不算有新意,正巧之前在一部日剧里看见过这样的剧情,电影中FBI的女警用了一系列的专业术语告诉我们没有办法破解这个网站,其实有一个办法就是创建一个“鸡肉”网站,同样通过镜像制造这个网页,然后把人们的点击链接都接在这个假网页上,虽然看上去点击率还是在不断增长,但是因为网页控制台不一样,网页假象同样可以蒙蔽凶手,同时死亡速度也会减慢或者停止。

但是,随后我仔细想了日剧里的这个办法,发现无论哪种结局,最终都是没有办法阻止大众的猎奇心理,就算是影片中开新闻发布会呼吁公众不要去点击也无计可施,这反而会激发人们的好奇心。这部影片中杀人手段极其残忍,到底谁是凶手?是少年还是我们。

前几年有一个网络流行词叫做“围观”,若某人做出非常醒目的行为就有可能招致围观,通常表达出一个具体的人群对特定的某一个人、一群人或者某种特定事务的态度,也有指中国人的围观特别事物的癖好。围观的人往往是以一种“打酱油”的心态来凑个热闹,看上去很热心其实都带着事不关己的冷漠,从这个影片中还可以看出人们的这种“反正大家都在点,也不差我这一个”的侥幸心理。点进网页,留下很正能量的话语,影片中时常会出现点击率的数字和旁边一直滚动的留言板,留言内容有“这个男人死了吗?”“凶手太凶残了”之类的话语,即使知道点击率和死亡速度挂钩,大家也不会认为自己就是凶手,还有一个重要的原因就是在网络这个背景之下,大家的真实资料都隐匿在一个个虚拟的用户名之下,仿佛这样就可以毫无顾忌,推脱责任。

网络相对于整个社会来说约束力不高,很容易在虚拟和现实的角色之间产生冲突,网络中出现的角色是一个新的身份,社会还没有过多的赋予这种角色的规范,这样就给了人们更多现实生活的角色中被约束的部分释放到虚拟角色中来,这样就极可能的把人性中的原罪扩大化,在网络监督还没有落实到位的时候,网络犯罪出现,网络作为一个大众传媒,传播速度快范围广影响力大,也会产生“集体无意识”现象,影片中人们对这样血腥的杀人直播麻木冷漠,对违法犯罪的集体参与,因为是群体参与,人们的罪恶感和道德感会降低很多。

影片中的犯罪起始于好奇心,我敢保证很多人看完这部电影之后都会去搜索“kill with me”这个网页,人的本性是不满足,好奇心就是人们希望自己能知道或了解更多事物的不满足心态。许多青少年沉溺于毒品之中很多也是出于自己好奇心,所谓“好奇心害死猫”,我们要把好奇心放在一个正确的情境中激发创造力。