放过自己,生活需要一点“忘却力”读后感摘抄

《放过自己,生活需要一点“忘却力”》是一本由【日】平井正修著作,民主与建设出版社出版的平装图书,本书定价:42.00,页数:216,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《放过自己,生活需要一点“忘却力”》读后感(一):断舍离精神胜利法

现在,至少城市里的人基本做到了精神和物质双丰富。

我们面对的矛盾已经变成了:社会塞给我的太多,而我不知道该不该都选择。

以及一个后续矛盾:当我都选择了之后,我发现很多用不着,并且很碍事。

所以,生活需要断舍离。

同时,精神也需要断舍离。

忘却力,就是精神断舍离。

怎样做到精神断舍离?

首先是自知,然后是自制,最后是自主。

自知,是知道自己想要什么,不想要什么。

想要并且必要的,才买,才想,才做,这样才不会费钱,也不会烦恼。

在自知的基础上,能克制欲望,能隔断负面情绪,能抵制诱惑,就是自制。

自知,就是了解自我。自制,就是修炼自我。

自主,就是最终完善的自我。

自知是知道欲望,了解欲望,知道生而为人的基础是什么,知道什么是可求的,什么是妄求的,什么是求不得的。

自制是有所求而不求,求不得而不求,不可求而不求。

自制,不是苦行僧,不是性冷淡,不是自虐,不是假清高。

自制,是完善自我的过程。是知欲望而管理欲望,知压力而利用压力。

自主,则是最终知而能行,知行合一。

由忘却力开始,但不是忘却一切。

忘却冗余的欲望,忘却横生的杂念。

才能精心、专心、耐心地做更有利于自身和社会的事。

忘却力不是避世秘籍,而是入世法门。

先有忘却,方有铭记。就像,先有舍,才有得。

世间万事,莫不如此。

《放过自己,生活需要一点“忘却力”》读后感(二):生活需要一点忘却力,加一点进取力

文/槿墨茗

许多年以前的痛苦经历,少年时期苦涩而难忘的恋爱记忆,因为一句话或者一件事情对他人造成的无法挽回的伤害······

随着时间流逝,似乎在不断的提醒着你,那些清晰而痛苦的过往,逐渐成为你的记忆负担,演化成压抑的负面情绪。

成为生活中我们难以消化的负担,变成我们难以负重的压力,压得我们无法喘气,无法真正的放松下来。我们带着这样的疑问,一起去平井正修的书里《忘却力》中,寻找答案。

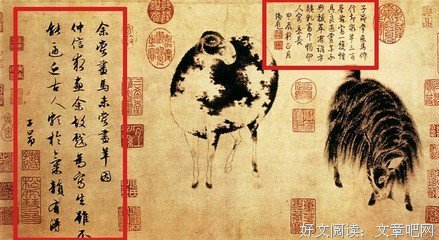

图片来源于网络,侵权删平井正修是一位禅宗修行的僧侣,在寺院修行和坐禅多年,他对于人生思考中加入了禅学,让人在《忘却力》这本书中找到了久违的安心。从开始的焦躁到最后平和,似乎在说明着这位大师在人生思考上的不同反响之处。

书里说:“若能放手这类负面情绪,生活就会轻松许多。然而,事实是越是这些情绪越难以舍弃,更是无法轻易放手,这便是人生”。

图片来源于网络,侵权删是啊,若是我们放下这些负面情绪和压力,会不会变得轻松一些?

放下过往,重启心灵

试着去舍弃心中的杂念和过往,放下纠结,放手一搏专心致志地去做一件事情。

有人会选择去旅游,奔向大海 、高山、温泉,让自己沉浸在魅力无限的大自然中,寻找快乐,开启心灵之旅。又或者远走海外,找寻自然桃源,彻底改变生活环境,重新发现自己的人生。

可是,内心的问题和过往的回忆不会因为环境的改变而轻易消除,毕竟这是曾经发生过的事实,客观存在的。

图片来源于网络,侵权删而我们若想放下过往,就如同书里说的:“为了覆盖这段记忆,开始尝试新的体验,如此自然就会专注于眼下”。

去积极地寻找新目标,如果你工作不顺心,坚持不下去,就辞职去找新的工作,假如你沉浸在失恋的痛苦中,就选择新的人去喜欢,重新谈恋爱。

无论如何,我们就要不断发掘自己新的点,集中注意力寻找下一个目标,探索新的发现以及不一样的自己。

用新的体验和美好记忆来覆盖过去的回忆,不断更新记忆,渐渐地,我们将会变得善于忘却。

减去生活,专注当下每个瞬间

晚上下班走在大街上,你会看见壁橱里美丽的衣裙想买,看到街边美食广场想进去看看,买一些自己爱吃的,也会联想到出国旅游,去看看时尚之都······

书里说:“想做什么的欲求始终存在,而且源源不断,不胜枚举”。

图片来源于网络,侵权删求不是人生的日常,有能力满足自己才是王道,心里只有不断诉求,不去实现,加重的只是心里负担和不安的情绪。

应该用心打破空间的束缚,跨越时间来实现自己的追求,可能需要只是一点点不断进取的心。

与其带着诉求,造成心理的压力,不如设立目标,积极进取,放下束缚,开启新的人生目标,专注当下的每个瞬间。

书里说:“每个人都觉得生命的最后结局离自己很远,但实际上那一刻终将会不期而来。”

如同今年新冠状病毒,来得突然而迅猛,带去了很多人的生命,下半年的洪水冲没了许多地方,让很多人不得不远走他乡,离开生存的故土。

明天和意外不知道哪一个会先来,我们能做的只是活好当下,减去生活的重担,毕竟任何事情在生死面前都是小事,珍惜当下的每个瞬间。

图片来源于网络,侵权删书里说:“立足于眼下、把握现实、积极生活,这也是放下烦恼和苦痛、活得更加精彩和自由的真谛。”

于你于我,没有比当下更重要的时刻。

《放过自己,生活需要一点“忘却力”》读后感(三):以忘却力梳理内心,从而优雅地生活

日本导演是枝裕和的电影《步履不停》是一部家庭剧情片,讲述了横山亮太一家去父母家祭奠死去的哥哥淳平的故事,也是横山一家人在这一天中的生活。

对于大儿子的死,母亲一直难以忘却,无法排解。每年的忌日,母亲都会邀请多年前被儿子救下的孩子来烧香拜神。这个孩子已经长成了一个大胖子,没有读完大学,在一家小广告公司兼职。看到儿子用自己的生命拯救了这样一个失败的人。母亲总是觉得很难保持冷静。虽然没有虐待他,也没有歇斯底里。但是,她的仇恨和冷酷包裹在善良和温柔的外表下。她一再拖延对方,让他生活在内疚和遗憾之中。而这一切也反过来折磨着她自己。小儿子觉得母亲的做法有些过分,母亲却说,恨这个孩子,是她现在唯一活下去的动力了。

泰戈尔说过:“如果你为错过太阳而哭泣,那么你也就错过群星。” 很多时候,我们是不是也和这位母亲一样,习惯用别人的错误来惩罚自己,用别人作的恶来束缚自己,让自己的大脑被负面情绪填满。我们总是纠结于不愉快的往事,而现在正经历的美好却被我们忽略。

《放过自己,生活需要一点“忘却力”》作者平井正修,是日本临济宗国泰寺派驻全生庵的住持,他通过坐禅会、企业培训、讲座等方式传授禅学,以通俗易懂的理论讲解如何面对人生、工作以及调节身心的方法。

书中通过讲解用断舍离摆脱情感束缚、减法生活,专注当下每个瞬间、极简人生,不被“关系”左右、简单生活,发现真正的自己等五大方面内容,引导我们改变内心的状态,提升自己管理情绪、梳理内心的水平。

不受过去束缚

心理学家柏格森说过:“脑子的作用不仅仅是帮助我们记忆,并且帮助我们忘却。”但是,我们却常常只会用大脑去记忆,不会主动去忘记。大脑的存量是有限的,太多冗杂的信息留在记忆里,只会拖累你。善于忘记,是一种能力,也是一个人最聪明的活法。

舍弃负面情绪。多年以前的痛苦记忆、苦涩的恋爱经历、被他人恶语中伤……我们沉浸在诸多的负面情绪中,给自己的内心戴上了沉重的枷锁。

毕淑敏说:“太多的人,习惯珍藏苦难,甚至以此自傲和自虐。这种苦难的持久迷恋和品尝,会毒化你的感官,会损伤你对生活的精细体察,还会让你歧视没有受过苦难的人。这就是苦难的副作用。”

每个人都会有自己不堪的经历,如果我们一味地沉浸其中,就会自卑痛苦,过不好当下,更看不到未来。如果我们只记得自己的不堪,便没有了向前的勇气,曾经不堪的记忆带给我们的只有悲观。

若想消除阴暗的过去或者烦心的往事,那么就点亮新的光明吧。抹去过去,抹去黑暗无异于痴人说梦,但只要你肯迈出新的一步,以此为光亮,以新的体验和良好习惯覆盖过往的痛苦记忆,过去的烦恼也就烟消云散。

舍弃虚荣。人生就是一个不断努力向前的过程,如果你只流连于已有的成功,不肯走出舒适区,你的人生就是停滞不前的。忘记自己的成功,走出舒适区,你就能以空杯心态重塑一个更好的自己。

主持人杨澜在最红时,毅然离开央视去求学,学成归来后加入凤凰卫视,开创了自己的专栏,完成了从主持人到制片人的转变。更是在2001年代表北京做申奥的文化主题陈述,为中国08年奥运会的申办立下赫赫战功。

舍弃成功,舍弃现有的舒适圈,用归零的心态,重新出发,是为了更好的养精蓄锐,为了成为更好的自己,从而向更高更远的目标攀登。

唐代的德山禅宗某日来向龙潭禅师请教,两人交谈甚欢,不知不觉已到深夜。德山看外面很黑,伸手不见五指,便又退回,说:“外面黑。”龙潭禅师就将灯笼点着了递给德山。德山刚接到手里,龙潭禅师却“扑”地一下把火吹灭了。德山豁然大悟:所谓光明,无非微微烛光,四周仍是一片漆黑。究竟是光明还是黑暗,只看内心所想……

不被他人左右

在我们生活中,我们经常会听到别人对自己的那些言论,那些标签,然后我们的情绪就会在这些人的言论和标签里纠结,痛苦的挣扎着,想要证明给他们看。可是当你把你的注意力都集中在别人对你的看法里的时候,你就已经输掉了你整个人生。

人生的路都应该是自己走出来的,一步一个脚印,路上的点点滴滴都是自己宝贵的回忆。人不能独自生存,但是要有独立意识,即便结识不少伙伴,终究只能靠自己,靠自己做出判断,靠自己找到答案。

小泽征尔是世界著名的交响乐指挥家。在一次世界优秀指挥家大赛的决赛中,他按照评委会给的乐谱指挥演奏,敏锐地发现了不和谐的声音。起初,他以为是乐队演奏出了错误,就停下来重新演奏,但还是不对。他觉得是乐谱有问题。

这时,在场的作曲家和评委会的权威人士坚持说乐谱绝对没有问题,是他错了。面对一大批音乐大师和权威人士,他思考再三,最后斩钉截铁地大声说:“不!一定是乐谱错了!”话音刚落,评委席上的评委们立即站起来,报以热烈的掌声,祝贺他大赛夺魁。

原来,这是评委们精心设计的“圈套”,以此来检验指挥家在发现乐谱错误并遭到权威人士“否定”的情况下,能否坚持自己的正确主张。前两位参加决赛的指挥家虽然也发现了错误,但终因随声附和权威们的意见而被淘汰。小泽征尔却因充满自信而摘取了桂冠。

人生只有一回,所以应该为自己而活,踏踏实实地扎根眼下和自身所在,即便暂时倒下,若能深深扎根,来年一定能重新开花。有实力,有底气,这样方可以精神抖擞的面对人生。

通过“忘却力”的过滤、整理,适时地舍弃多余的知识信息,就可以让大脑空出更多的空间,以便思路更加清晰。忘却力将帮助我们摒除杂念、排遣负面情绪、减轻身心负担,发挥创意、创造个性,迎来无比轻盈自由的人生。

《放过自己,生活需要一点“忘却力”》告诉我们:忘却力可以让我们的人生更为充实,摆脱不安、烦恼,得到平和的状态。

《放过自己,生活需要一点“忘却力”》读后感(四):最宝贵的《忘却力》:不受过去束缚,不被他人左右,不为将来烦恼

如果你现在失恋很痛苦,有个人过来跟你说“忘掉吧!”,你会不会想揍他?因为这简直是废话,如果说忘记就能忘记,就没有痛苦了。

我原本也是抱着怀疑的态度看这本《忘却力》的,尤其是里面的段落都很短,猛一看真的有点鸡汤的味道。但是当我慢慢读进去,我发现在风轻云淡的文字里,却蕴含着无穷的力量。从这个角度说,这种文风倒很符合作者“禅师”的身份——所谓禅,是师傅领进门,修行在个人,要靠“悟”。

于是,一口气,我把这本不算太厚,也不算晦涩的书读了两遍。

本书的前言,叫做《一个人最重要的能力,是有能力忘记》,光这个名字就值得深思,禅意十足。也许很多人会说:说的轻巧,我要是那么容易就忘了,那不就好了,关键就是忘不掉啊!

是啊,为什么我们忘不掉呢?人生就像一场旅行,从出生那一刻就奔向死亡,所以人生是有限的,而我们却偏偏要在有限的生命里频频回头,不断背着过去的包袱,生活在遗憾、懊悔、渴望、期待中,这是为什么呢?

看完这本书,我有了答案。

01 向来无一物

禅语有云:向来无一物。人在诞生时一无所有,离世时也不带走一分一毫。从这个角度说,人生就是一场冥冥之中的轮回,但可惜凡夫俗子却很难参透这一点,无法领悟“哪怕只是放手、放开一事或者一物,我们便离自身原本无牵无挂的内心更近了一步”的道理。

很多人认为自己做不到,其实是有一种“全或无”的思想在作祟。比如一提到“放下”、“忘却”,首先想到的便是“全然的放下”,“全然的超脱”,似乎放下一点点根本算不上什么放下,不是不断的给自己心理暗示:我做不到。

正如禅师所言:哪怕只是放开一事或者一物,便离自身原本无牵无挂的内心更近了一步,当我看到这句话的时候,内心一片澄明。

是啊,我们做不到全然的超脱,但是可以先放下这一件小事。以我自己举例,我有囤积癖,买了很多用不完但又舍不得扔的东西,这些东西给我带来很大的焦虑情绪,终于有一天,我把他们整理好,放在了小区的废品收购站旁边,让别人一看便知,那些东西不同于垃圾,于是它们便有了被捡走的可能。

后来很快,那些全新的物品就被人拿走了。我的执念在于这些东西是我花钱买的,所以不舍得扔,但其实又用不完。但是从另一个角度说,它们根本不属于我,比如一个背包,它是用布做的,而布是农民辛苦种植的棉花纺织的。当物尽其用,它才真正有价值。当我把它送给别人,被更需要的人拿走使用,最后用坏扔掉,物尽其用,那么农民、纺织工人、箱包制作的工人、物流人员的心血便没有白费。而我,也可以放下心中的负担,过轻松的生活。

自从扔了那一批衣服鞋子背包茶具等等很多物品之后,不但屋子清空了很多空间,我也不再内耗,自责,最重要的是,经过这一次,我就基本改掉了自己囤积物品的习惯。

指望自己一下子脱胎换骨并不现实,但是经常拿“向来无一物”来警醒自己,就会对自己的当下不断调试,让我们从无意识的执念中后退几步,看看自己的内心是不是囤积了过剩的“垃圾”,然后做一次清扫。

02 断舍离:摆脱情感束缚

很多人即使没看过《断舍离》这本书,但也对这三个字不陌生了。只不过,大部分人一边叫着断舍离,一边又不断的囤积着旧物、旧情,永远走不出过去的限定。

禅语有云“放下箸”,意思是舍弃、放开心中所想——只有心中无牵挂,保持“无”的状态,才是顿悟的捷径。但问题是,如何打破心的枷锁呢?

答案在于:尝试新的体验,去覆盖旧的记忆。

喜新厌旧乃是人性。之所以对过去念念不忘,其实是因为现在还不够好。正因如此,师太亦舒才会说:“忘不掉一个人,无非有两个原因,一是新欢不够好,二是时间不够久”,感情事如此,其他亦如此。

人在旧物上投射太多感情,并不是那件物品多么有价值,而是自己的执念加诸其中。随着整理物品的深入,对自己至关重要的事物便逐渐浮出水面,很多人认为自己恋旧怀旧所以不能断舍离,其实这是对自己的美化,是只看其一,未看其二。

这种现象的根本原因是:他们无法面对真正的自己。

情感必然依附于事物,为了遗忘看不见的回忆,而放弃看得见的物品,未尝不是对自己的内心做一个清理和了结。看清楚真正的自己,不是什么重感情,而是太胆怯,不敢开始新的生活,也许也是另外一种刮骨疗伤的疗愈。

不肯从过去走出来,大多数是因为恐惧,而不是恋旧。

禅学中有一种观点认为:没有什么物品真正属于自己。正如我们赤条条来,又赤条条走。所以,既然从不曾属于我们自己,那不如忘却和放手。

收藏家马未都曾经说过,他的毕生收藏最终会悉数捐出,对此,他直言不讳的说:并不是我多么高尚,而是只能这样做——在这些文物面前,人几十年的寿命太过短暂和渺小,所以,并不是人能收藏和占有这些文物,而是这些文物给了你曾经和它相处的机会和时间。你要知道,你生命有限,根本不可能真正的占有它,所以唯有放下这种执念,将其归还社会。

一个人光在嘴上说“我知道人其实什么都带不走”是没用的,只有真正参透这个道理,才会真正的眼明心亮,放下执着。

03 减法生活,专注当下

这八个字都被说滥了,可是又有几个人真正做到了?

人生在世,面向未来,摸索前行,只要人活于世,无欲无求的情况就不太可能完全实现,各种想法不断涌现,生出不必要的烦恼和不安。

相比较人们日常说的痛苦,佛教将苦理解为“不如预期”。这四个字可真的是耐人寻味。仔细想想,我们的贪怨嗔痴不都是来自于外部世界未能如己所愿吗?

从心理学的角度说,自我中心乃是人的天性,所以这注定了人在某种程度上永远达不到完全状态的“全知”——因为总有看不见的盲区。同时这一点,也决定了人的认知被分层,看得见、意识到自己无知的人,如苏格拉底,会说“我唯一知道的事就是我什么都不知道”,他们自然是处在认知链的顶层,而那些自认为自己什么都知道,永远不懂空杯为何物的人,自然处于认知链的底层。

因为自我中心,所以我们虽然在意识层面知道世界不可能如己所愿,但在潜意识层面,却总是心存幻想——而且大多数时候,潜意识层面的工作是我们根本意识不到的。于是,它兴风作浪,带给我们无限烦恼,让我们不知所以的陷入痛苦旋涡。

佛教中有“人生八苦”,立足于“生老病死”四苦,再加上“爱离别苦”、“怨憎会苦”、“五蕴盛苦”以及“求不得苦”。

▪ 再相爱的人也有分别的一天——此乃爱离别苦

▪ 不得不面对憎恶、讨厌的人——此乃怨憎会苦

▪ 求而不得,事与愿违——此乃求不得苦

▪ 被身体、情感、感觉、回忆等羁绊——此乃五蕴盛苦

这么看起来,我们必须接受一件事:只要活着,就必然伴随着各种各样的痛苦,正所谓人生不如意,十之八九。可是,这是否意味着我们除了忍受痛苦之外,别无他法?

答案是否定的。减法生活,活在当下就可最大限度的减少痛苦。

相比较达成目标,如何应付过程中的各类局面,如愿以偿后如何自我消化成就感,更上一层楼,似乎更为重要。若是停留在胜利、成功或者结束的状态,那么成就反而就成了自身的束缚。同理,即使付出努力后并未成功,但只要享受了过程,就等于是享受了美好的时刻。

在生活中,我们人虽被客观现实囿于当下,但是心却早就不知道跑到了哪里。比如,我们经常会憧憬明年此刻,五年后,十年后的美好生活是什么样的,也经常沉迷过往,回忆过去。不管是未来还是过去,自己的心其实都被虚假的美好执念所束缚,殊不知过去的永远已经过去,而未来却还是一个未知。

无形之中,我们便违背了活在当下的奥意。

在一次咨询师的督导课上,一个同学在讲述她的案例,内容是关于她与自己老公的相处,我们在场的几乎所有人,思维都飘走了,有的人对她产生了评判:天天说这些陈芝麻烂谷子的事,好蠢。有的人联想到自己的老公,心想:我好像跟她有同感。还有的人对此毫无兴趣,脑子溜号想自己的事情.....待到导师提醒我们,我们才发现,自己的思维根本没有跟着来访者,而是按照与自己有关的节奏飘走了。

那一刻,导师很严肃的批评了我们,从某种意义上说,我们都没有活在当下,没有活在此时此刻,没有对来访者保持专注的倾听。

所以,活在当下说起来非常容易,但因为我们的注意力总是无时不刻的被干扰,被转移,被自己的执念、幻想叫走,所以,真正完完全全的专注当下的时间,其实少的可怜。

一个不能活在当下的人,如何与现实和客观的世界链接?如何真真正正、脚踏实地的感受此时此刻“活着”的体验。

这也是这本书的精髓所在,虽然作者是以佛家和禅学的角度来说的,但其实和心理学上的“正念”理论如出一辙,只有活在当下的人,才有资格真正品味生活的美好,否则注定与痛苦相伴左右。

最宝贵的“忘却力”:不受过去束缚,不被他人左右,不为将来烦恼

04 忘却他人,不被“关系”左右

人是活在关系里的,没有关系,就没有个人。而我们的自我价值也是在与别人发生关系时被定义和反馈的,所以,我们都格外在意关系。所以关系,也就成了滋生烦恼的源泉。

所以,我们只能讨论关系,才能获得解脱吗?

答案当然是否定的。离群索居是一种人格退行,人是社会化动物,我们必须在深度关系里获得滋养,但重要的是,我们要懂得边界——人无法独自生存,但却应该有独立意识。

给自己留出独处时间是必须的。正如一幅画,如果没有恰当的留白,每个角落都被填满,一定是难看的、令人窒息的一样,一个完全没有独处空间的人,无法独立。

从某种意义上说,我们每个人来到世界上时就是独自一人,离开时也是一个人走上奈何桥,所以人生匆匆,没有什么人是真正属于自己的,不要忘了,我们始终是一个人。在现代这个高速运转的社会,留出哪怕三五分钟给自己,找一把平时坐惯的椅子,安静的闭上双眼和自我链接,也是极好的。正如禅师所说:创造自身平静的时光,用心回应他人,疲惫的内心由此可以加快新陈代谢。

各种各样的关系,好的是滋养,坏的是羁绊。发一个朋友圈,拍一张自拍发到社交媒体上,等待着别人的点赞评论,这是一种关系,但是却是将自我置于被动的关系,虽然有所链接,但却很容易被外界环境影响;在亲密关系里忘记初心,试图控制对方,要求时刻掌握对方的动向,美其名曰“我缺少安全感”,这亦是一种执念,早已远离“爱是不计回报的付出”的真谛,以爱为名变成了情感勒索,既让别人窒息,更让自己陷入被动和患得患失的狂躁;工作中不敢得罪任何人,把负面情绪压抑下来,本质是因为利益害怕关系断裂,长此以往必将造成内心的压抑与不安,让自己精神萎靡.....如此种种,都不是“好”的关系。

好的关系,一定是亲密有间,我和你互相能有足够的能量进行交换和传递,但是互相边界清楚,人格独立。这样的深度关系,带来的是滋养和深度的放松。

也许有的人会说,我是想和对方有边界,但是对方依赖怎么办?答案很简单,你守住自己的边界就好,每个人对待你的方式,都是你自己教的,如果你有边界,对方就不会越界。

无论再忙,给自己留出独处空间,诚实的面对自己的内心,给自己补充能量,提供心灵的修复。在关系中获得滋养而非消耗,我们的人生必将熠熠生辉。

【最后】

人一生最重要的能力大概就是忘却力,只有不断空杯,我们才能轻装上阵,活在当下。

放下对过去的执著,放下对未来的控制,集中精力,全然的活在当下,品味当下这一刻的酸甜苦辣,我们的人生便如同恢复了味觉,变得丰富多彩。

断舍离是一种生活态度,它断的不仅仅是物品,更是为自己的内心打扫一片空间。

愿你有忘却过去的能力,愿你有放下对未来掌控的能力,愿你每时每刻,都能真真正正的活在当下。

《放过自己,生活需要一点“忘却力”》读后感(五):太多烦恼只因缺乏智慧,拥抱“忘却力”,专注当下,才是放过自己

1.你究竟为什么烦恼?

很多时候,心情莫名地烦躁。想要的得不到,亦或者忧虑当下没有结果的事情,也有可能是一件糟糕的过往,这些事情,统统堆积在心间,情绪便容易失控。再加上一点点生活里鸡毛蒜皮的小事儿,心里的火,腾的一下,就瞬间燃烧了。

但冷静的时候,回头再想想,又觉得没必要。

就拿上个月,我汽车竞拍牌照的事情,为了这件事情,我可谓是茶不思饭不想了,整日心里不踏实,就担心再拍不上牌照,还要等到下一个月。为此,我耽误了不少工作,心里面感觉全是事儿,根本静不下心来。

就像疫情之初,整日牵挂疫情的动态,越看新闻心里越慌。

那时候,群里有个姐姐。她却非常淡定,依然每天分享自己的读书心得,甚至因为疫情赋闲的原因,她的工作效率更高了。

我很好奇,她为什么能如此淡定。可能是太多人问她这个问题,只记得她在朋友圈里这样说:

疫情总会过去,而我们当下的事情,还需要我们去完成。与其去担忧那虚无的未来,不如踏踏实实做好现在。

我真佩服她的淡定从容。这样的人,想得通透,自然烦恼也少很多。

2.人人都需要的一点“忘却力”

事实确实如此。我仔细反思了一阵子,那些困扰着我们的苦恼,最终都会随着时间的流逝而消散。但眼下的工作,堆积起来,对自己可是没有一点好处。

与其去担忧不一定会来的未来,不如把握住当下特别需要自己努力的现在。

日本作家平井正修,他是日本著名寺庙全生庵的住持,毕业于学习院大学法学系政治专业,多年来,一直从事寺庙的住持工作。而他所在的全生庵可不是个简单的寺庙,它来头很大,由江户城的功臣山冈铁舟建成,为的就是祭奠那些殉国的英雄。历代首相,也都喜欢在此参禅,也因此,全生庵闻名日本。

他写过很多跟参禅有关系的书籍,就是为了鼓励人们放过自己,放下生活中的烦恼,进而修得淡定从容的心态。

平井正修著作颇丰,他不仅写有《男性的禅悟》《心情渐好的坐禅建议》《像花儿一样生活》《无力感》《舍弃三类毒素》等等,同时,他还特别建议人们,习得一点“忘却力”。

我们今天要说的《放过自己,生活需要一点忘却力》这本书,汇集了平井正修的禅悟思考。他主张我们去做情绪的断舍离,精简人生,同时不畏将来、不念过去,通过忘却力,真正活出自己的精彩。

乍一听觉得很复杂,但实际上并不难。只需要一点点用心就好。

3.如何习得忘却力?

平井正修这本《放过自己,生活需要一点忘却力》,简单来说,主要讲了以下四个方面的内容,用自己的话概括,那就是:忘却过去,忘却未来,忘却他人,忘却自己。

3-1:忘却力之忘却过去

过去的都已经过去,如果你还过不去,那也只能是为自己徒增烦恼而已。

对过去的不满,并不能给我们的发展带来更多的机会。相反的,执着于过去,走不出来,反而是对现在的不尊重。

我们的每一个过去的瞬间,都是由每一个当下汇集而成。过去的那些不好的情绪,放下吧,用新的目标去填充自己的心灵。过去的那些不好的物品,也都丢掉吧。唯有旧的去了,新的才有机会来。过去的那些成功经历,也是我们的枷锁,它会让我们太得意,亦或者是太小心翼翼,而心理压力倍增。

唯有放下过往,我们才能轻装上阵。

3-2:忘却力之忘却未来

现在的人们,之所以都如此焦虑,就是因为对于未来的渴求太多,而现实能够掌控得又太少。

欲壑难填,平井正修提醒我们,求之不得是人生常态。未来难以预测,唯有现在可以牢牢把握。

专注当下的生活,积极地直面现实,聚焦眼下的瞬间。面对冗余的信息,有选择地接受,关注自己当下的思考,摒弃掉那些无用的干扰,踏踏实实做眼下的事情。

我们该知道,唯有过好当下的每一天,我们才有资格拥有更好的未来。

当我知道,我想要一个车牌是势在必得,只是时间早晚的问题,心中便没那么纠结了。该干什么还干什么,到了特定的时候,车牌我还是拿到了手。虽然花了不少钱,但心里认了。

未来早晚会来,喜乐全凭现在。

3-3:忘却力之忘却他人

人具有社会属性,我们不可能脱离群体而独自生活。特立独行的人生,似乎也要承受无尽的孤单,但相信我,随波逐流只会更惨。

他人我们该尊重,但重要的是,不能丢失自己。不管你多忙,都该给自己留些独处的时间。

平井正修多次在《放过自己,生活需要一点忘却力》这本书中强调,唯有我们能够享受独处的时光,才能不断地促进内心的新陈代谢,通过不断放下生活中琐碎的烦恼,让自己专注于自身,专注于当下,获得一种宝贵的心流状态,进而享受到内心的平静。

之所以要忘却他人,是因为我们该知道,一个人的存在,不可能获得所有人的认可。我们没有必要讨好别人,我们在他人的心中,也永远没有那么重要。

最重要的,还是关注自己内心的成长。把当下的事情做好,就是对自己最体贴的爱。

3-4:忘却力之忘却自己

这实际上是独处状态的一种升华。如果我们在独处的时候,一直在思考自己是个什么样的人,这实际上是在启示我们当下的迷茫。我们需要对自己进一步的探索,但有的时候,我们也应该停止那种无止境的询问。

因为,只是问而不关注眼下的现实,便会偏离轨道,而终究不会得出什么结论。不用纠结有没有更适合自己的地方,改变不了现实的时候,我们不应该想着逃避,而应该去面对。现实的对与不对,完全在于我们的心境。

我们用心去做,便不用担心。

我最欣赏平井正修对于“自信”的定义。

所谓的自信,其实便是尽人事,听天命。任何事情都要坚持到最后,即使失败也不怀疑自己。最近大火的综艺《乘风破浪的姐姐》,其中的宁静,最是淡定从容。不是因为她实力最强,恰恰是因为她具有着尽人事听天命的自信。

全心全意地相信自己,在做事情的时候,便不会那么多自我怀疑。就能把更多精力全都贯注到我们当下努力去做的事情上去。忘却自己,不是迷失自己。相信自己一定能坚持,这种魄力,一定会助我们披荆斩棘。

4.忘却的智慧

我们总是因为太善于记得,而忘了自己也曾忘却了什么。但其实,我们终究还是忘得多,不管你曾经多执着。记下的那些温暖,我们就好好珍藏,忘掉的那些,对我们已经不重要。

不纠结的人生,才豁达。懂得忘却的智慧,把所有的精力都专注于眼下。

精简生活,对情绪断舍离,让自己获得心灵深处的平静。减少不必要的欲望,生活更能轻松洒脱。

这种智慧,我们每个人都有。只不过有些人把我们与生俱来的这种能力,深藏在了心底。

潜能需要我们在现实世界中去激发,对未来的各种想法, 可以选择放下。每一个我们现在执着着的过去,不正是曾经向往已久的未来吗?

忘却烦难,回归平静,用心生活,才能拥抱美好。

平井正修的《放过自己,生活需要一点忘却力》,用忘却的智慧,放过自己。把今天过好了,遗憾才能少一点。