马人读后感摘抄

《马人》是一本由【美】约翰·厄普代克 / John Updike著作,上海译文出版社出版的精装图书,本书定价:29.00元,页数:257,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

●"我怀有希望"

●补记

●十颗星。我也是卡德威尔,我也是客戎。赞同译者对结尾的理解,客戎没有自杀,投入世俗生活以给他的儿子自由。这已完成他的爱与牺牲。

●这是骚情四溢、温婉大气的厄普代克阿姨。。。(“马人”有点儿像《绝命毒师》里的老白,连化学老师这点都……但同时看过这本书和那部电视剧的奇葩该不会只有我辈吧~~)

●此人太具天赋,原来还学过绘画@@我认为做人传统一点也没有什么不好,不是有weibo我都不知道原来这个世界有部分是这样子.就像现在婚恋教授小妞文学流行,咱还是坚持正统,就是要看John Updike.

●花了一周时间耐着性子才进入小说的氛围中,一找到阅读的节奏后,很快就感觉到书的好。紧密的描写,情景交融,常有精彩的片段绽放,让人欢喜不断,看的时候常强迫自己停下来,把那好的地方摘抄下来。厄普代克是可怕的,这样高强度的细密描写,亏他能坚持下来。

《马人》读后感(一):茄子视频免费观看视频,茄子短视频更懂你

在医宫之内。

茄子视频免费观看视频,茄子短视频更懂你寒儒卓败了。

邹泉也败了。

在武家也有意推波助澜之下,茄子视频免费观看视频,茄子短视频更懂你消息传遍了各大世家,甚至是天命神朝各大势力。

商尹虽然在公众场合之下表示,自己并没有想要挑衅命运城年轻一代的想法,但其他有心想要挑事的人茄子视频免费观看视频,茄子短视频更懂你,自然不会那么说。

正如作者所言,“天国是人所不能理解的世界,尘世是人能理解的世界,人本身是介乎天国和尘世之间的生物”,这个世界有思考的人,也有不思考的人,而我们读者就是在思考他们思考的生活。

卡德威尔·乔治,一个平凡而又朴实的中学生物老师,在家乡小镇。他与儿子彼得的那种欣欣心心相印。过了中年之后,他身心疲惫,觉得自己的生活碌碌无为。教书对他来说已不能成为精神寄托,在他看来,这份工作在他的学生身上不留痕迹,徒然消耗着他的生命。靠着微薄的薪水他要维持一个三代之家,供养他的岳父、妻子和正在上中学的儿子彼得,一家人的生活过得颇为窘迫。更糟的是,他因偶然撞见一位女同事头发零乱、衣衫不整地从校长办公室出来的情形而面临被解雇的危险。故事将将神话与现实交织在一起,既有象征的寓意与美感,又兼具现实的尖锐与残酷,将一个父与子、爱与牺牲的故事讲述得优美、深刻,让我感动不已。故事发生在很短的一个时间空间内,作为父亲的乔治他循规蹈矩,做好工作,而作为儿子的我,时时流露出的愤怒和不屑。文学使他精神恍惚,每天晚上他精疲力尽,躺在床上他觉得那精疲力尽的身体变得大的不得了,在它的黑暗之中装着十亿颗星球,天哪,我似乎也有这样的一种恍惚,但昨晚我的脑海里更多的是迷雾,散乱如尘。

《马人》读后感(三):马人

读完厄普代克的《马人》不由得让我想到乔伊斯的《尤利西斯》和威廉斯的《斯通纳》。

《马人》和《尤利西斯》都是意识流的作品,尤利西斯讲的是布卢姆在都柏林街头一昼夜内的日常经历,马人讲的是卡德威尔在从家到学校三天内发生的事情。

故事而言,卡德威尔和斯通纳讲的都是一名绝对出色的教师的一生。不同的是,卡德威尔是繁重的、卑微的、小心谨慎的,缺乏自信的,以马的方式对待生活,上套拉车,直到倒下为止的一生,他在被生活奴役和控制中失去了自我。

斯通纳和他一样,都是指着他养活全家而丢不起工作,但所幸的是他能掌控着这一切,只做自己喜爱和认为正确的事,不讨好,不卑微,追求着完整的自我和不失意的人生,虽然他也没办法摆脱不能拥有完美生活的命运。

这三部作品中,最喜欢的还是斯通纳,首先它阅读顺畅,中小学生都可以阅读,再有就是威廉斯是以一种简单质朴,不修不饰,节制又轻缓的方式讲述出了生活本质的全部。不像意识流的作品是烧脑的,阅读进度是非常慢的,理解上也是迟缓的。

就品读而言,我还是更喜欢舒尔茨,麦克劳德和塞林格的作品,那整个阅读过程简直是一种享受。厄普代克的《兔子,跑吧》四部曲和《马人》体现的是对待生活完全不同的两种态度和方式。

一个成熟男人的标志是他愿意为某种事业卑贱的活着,如马人卡德威尔。一个不成熟男人的标志是他愿意为某种事业英勇死去,如月亮与六便士查尔斯。而介乎于中间,感到生活无聊乏味,家庭日渐成为厌倦的责任,工作也毫无成就而言,被身边周围一切挤压中开始选择逃跑,然而,并非一跑了之,而是跑了又回来,回来又跑,如是反复的。 如《兔子,跑吧》四部曲。

《兔子,跑吧》《兔子归来》《兔子富了》《兔子歇了》讲述的是美国中产阶级社会的生活图景,小说主人翁哈利从汽车行经理开始步入了中产阶级生活圈的故事。

《马人》读后感(四):偏僻小镇上的父子故事

读这篇小说完全是因为这是《挪威的森林》中,渡边一度最喜欢的小说。

没有读懂那些有关希腊神话的超现实文段,也不是很喜欢。我更愿意把这本小说当作一个美国小镇上父子间的故事来读,200多页,讲了两天的事。原来“现代文学”可以把故事写到这种程度,这是我的一个无知的感叹,这样的小说,如果没有实际的生活体验是根本无法写出来的,不可能有人用这种文体去写《哈利波特》,凭空幻想无法制造这样密集详尽的描述。

很喜欢这个故事,13岁的儿子和50岁的父亲,在儿子眼里,父亲不够“体面”(这几乎是肯定的,12岁和50岁的男人,对于体面的定义太不一样了,与朱自清的《背影》里写的一样),作为儿子既担心父亲的健康,又不喜欢他为人处事的方式(比如对待搭便车的流浪汉的方式),更不喜欢他怀疑自己的健康和事业。而父亲对儿子则是愧疚,想教他点什么,对他放心不下。因为别克车抛锚,他们两次被迫在镇里过夜,一个在旅馆里,一次在熟人的家里,两次经历都描写得很有趣,充满了父子间那种既有温情,又格格不入的情愫。父子两人各自面对自己的世界,儿子的世界是青春期,性,对自身的关注与敏感,对融入同性世界与吸引异性的挑战而产生的紧张感,对大城市生活的想象和向往,小说里用儿子的视角所描写的世界充满了青春期对美好与痛苦的敏感。而父亲的世界则是疲惫,愧疚,危机重重的,父亲认为自己没能尽责,同时又很顽固的不愿意改变(也许是真的改变不了了,太迟了),随着小说的进展,他不断搞砸各种事,或认为所有出错的事都是他的责任,儿子很同情父亲,没有对他表现出怨恨,但父亲何尝没有对自己的愤怒。父亲接人待物的态度中,充满了正直,善良,健康的自嘲与谦逊,幽默以及对他人的体谅,而这些东西,其实都影响了儿子,教会了儿子许多东西,或者至少多年后,儿子理解了父亲当时的困境和用心。所以儿子才会在多年以后回忆起在这倒霉的两天和父亲的经历。

腰封上写的什么美国中产阶级灵魂画像和爱与奉献之类的鬼话简直狗屁不通,翻译也显得很陈旧,比如“雅座”,指的应该是“卡座”吧,在美国小镇上的餐馆里卡座是不用另外付钱的,也坐柜台没有任何消费和阶层上的区别,所以这个翻译明显是有问题的。另外是书名,马人,这个翻译也显得很老了,换成《半人马星座》肯定能够卖更多本的。

《马人》读后感(五):隐喻和象征的魅力——读厄普代克《马人》

以“兔子四部曲”闻名于世的美国当代著名作家厄普代克,被誉为“美国的巴尔扎克”,“几乎像圣经中的一位族长,一位亚伯拉罕或摩西那样的人物,他赫然耸立,而我们注定要生活在他的影子里”。这些极高的评价,似乎只有读过他大部分作品的人,才能加以验证。不过,看了上海译文出版社不久前出版的厄普代克的代表作之一《马人》,笔者以为,上述美誉有夸张的成份,但也不能算过分。就反映生活的深度和质感而言,《马人》比起他的“兔子四部曲”并不逊色,这部融现实与神话于一体,以现实的残酷、主人公命运的悲情反衬理想世界的美好与虚幻的杰作,为作家第一次摘得了美国国家图书奖,一举确立了厄普代克在美利坚乃至世界文坛的地位。

《马人》的情节并不复杂。乔治·卡德威尔是美国某小镇上的中学生物教师。他以教书的微薄收入,供养着岳父、妻子和正在上中学的儿子彼得,勉强维持一个三代之家的生活。人过中年的卡德威尔深感身心憔悴,对自己碌碌无为的生活既不甘,又无奈。一天,他偶然撞见一位女同事衣衫不整、神色慌乱地从校长吉摩尔曼办公室跑出来,因而闯了祸,面临着被奸诈的吉摩尔曼解雇的危险。卡德威尔对生活的挫败感更加强烈,他甚至想一死了之。痛苦和死亡意识的心理暗示使他怀疑自己患了癌症。然而,当X光检查告知他安然无恙后,他非但没有释然,反而更加难受。因为他无法以死获得解脱,惟有继续履行他的生之职责。

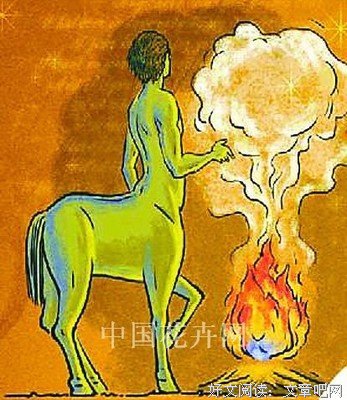

这部小说的名字来自希腊神话中一个半人半马的形象客戎。客戎上半身是人,下半身为马,他博学多才,深受希腊年轻英雄们的崇拜,却在一次混战中被一支毒箭射中,痛不欲生。由于是神,他无法死去,于是他恳求天神宙斯答应让自己去死,以换取被缚的普罗米修斯的解放。宙斯最终同意了。厄普代克在小说中借用了客戎的神话故事,具有强烈的象征意义。小说一开始,主人公卡德威尔在上生物课时,被恶作剧的学生用钢钎制成的一枝箭射中脚踝,在疼痛与混乱之中,他不得不离开教室去治疗。这一情节显然就是客戎故事的“克隆”,隐喻了他如同客戎被毒箭射中,其实就是他在现实生活中忍受的痛苦和折磨的写照。而在小说的第一章中,作家用亦真亦幻的写作手法,将卡德威尔与客戎的形象重叠合一;并且随着故事情节的深入,主人公内心世界与现实生活矛盾冲突的加剧,隐喻出卡德威尔在生活中承受的种种磨难,是为了他的家庭,为了儿子将来的前途所做出的一种不得已而为之的牺牲;就像客戎以自己的生命为代价,换取了普罗米修斯的新生。因此卡德威尔就像客戎那样具有宗教般的悲剧性,只是凡夫俗子的他缺乏神界的客戎的崇高美。

给卡德威尔看病的阿波顿医生的一句话耐人寻味:“我们犯了两个错误:一个是站起身来直立行走,另一个是开始思考。”这两个“错误”是人之所以区别于动物的标志。直立行走意味着人从此要承受外界随时加于他的种种苦难和打击;思考假如没有答案,则会给心灵带来无尽的困惑和痛楚。卡德威尔就是在这双重的折磨中,憋屈地生活着。虽然他有过带领校游泳队参加运动会获得的自豪感(具有讽刺意味的是,他不会游泳);有过和初恋情人海斯特重叙旧情并即兴朗诵诗歌带给他的片刻欢愉,以此象征往昔的美好,反忖现实的灰暗,可是,卡德威尔的整个人生就是一部不断与挫折苦斗的辛酸史。自从他青年时代满怀爱国热情参加一战,退役后他就开始面对现实的冷酷和人生的种种不如意,靠着一份体育奖学金他半工半读完成大学学业;结婚不久就遭遇美国30年代的经济大萧条,由于失业而走投无路,只得投奔岳父,好不容易在岳父生活的小镇上谋得了一份中学教师的工作。为了这份养家糊口的工作,卡德威尔含辛茹苦,忍辱负重,就像书中形容的那样:“如果人是马,卡德威尔是一匹做苦活的灰斑马,有些不足挂齿却也不一定出自劣种……”

小说结尾部分,客戎独自在大雪中走向抛锚的别克车。这里,神话和现实再次交融。神话折射现实。这辆老别克曾屡出故障,造成卡德威尔看完病后带彼得回家的路上被困顿了三天,它象征了卡德威尔失败的生活;但客戎走向这辆老别克,则隐喻了卡德威尔接受了自己的命运,使卡德威尔的自我牺牲最终染上了悲剧英雄的色彩。