《松花江上》好看吗?经典观后感锦集

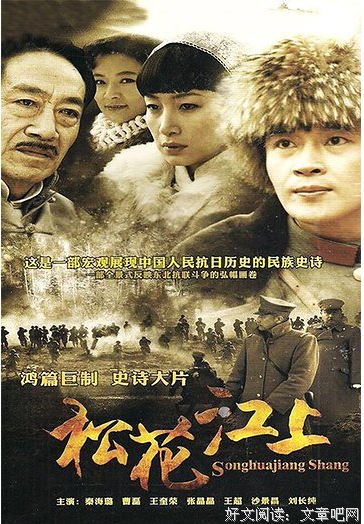

《松花江上》是一部由金山执导,张瑞芳 / 王人路 / 周凋主演的一部中国大陆类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《松花江上》精选点评:

●那时候方化老爷子,就已经饰演鬼子排长了,真是年轻啊。

●有个镜头蛮有意思。卖米商人妻子被日本鬼子侮辱时,只闻尖叫声,而画面是摇晃的灯。灯光非常不稳定,而最终整盏跌落破碎。如果以灯象征光明和生命,可见创作者的良苦用心和于心不忍。

●慢节奏

●总体还不错,即使是模仿,也算娴熟,特别有个镜头,从日本人的胯下进行拍摄,展现日本人对矿工的虐待

●把反抗侵略处理成官逼民反模式,是很多此类电影的共同点。本片拍摄于1947年,其情节设定,日本人形象,老百姓"觉悟"的从无到有等要素,或许是后来国朝此类影视作品的范式。

●未修。金山领导的长制最有代表性的作品。男主角王人路。制作精良,运镜流畅。雨中葬父一段,由破庙中的哭声+颠倒众神像开始,凄厉如鬼嚎。庙后破败院子,暴雨,环绕一周,日影风。两个深渊:鬼子喊增产的嘴与生死未卜的矿底。四季歌反复。东北日常:见日本人鞠躬脱帽如进校见老师。

●开始不觉得多好,主要是价值观跟现在太不同所以看着急得慌。但贯穿始终的是影片精致的横摇、推进及更丰富的快速移动镜头,几乎是我看过的那个年代镜头移动最多的,雨中葬父一场镜头太有想象力了,煤矿中小空间调度得很好,镜头剪接赶趟,最后的造反群戏也很丰富。众多外景一窥当时东北社会风貌,有价值

●跟上海電影實在沒有辦法比。

●2020,观影第二十八部

●在老电影中这个女主算好看的,四季歌也好听。 但是剧情节奏慢,水到将近两个小时。 主角在哪里遇到困难,村民们就往哪儿走。

《松花江上》观后感(一):插曲叫《四季美人》,不是《四季歌》。

改编自东北民歌。

歌词:

春季里桃花红又红

孟姜女寻夫哭奔长城

行行万里长

走一程呀又一程

走一程呀又一程

走啊 走啊 走啊

走也走不尽啊

夏季里荷花香又香

有西施醉舞东窗

窗外月又上

不由人一阵阵

不由人一阵阵

疼啊 疼啊 疼啊

疼上心房

秋季里菊花开又开

林黛玉暗自伤怀

悲秋无奈

泪珠儿呀滚滚哪

泪珠儿呀滚滚哪

落呀 落呀 落呀

落呀落下来啊

冬季里雪花又飞扬

王昭君马上断肠

别了故乡

恨雪呀茫茫啊

恨雪呀茫茫啊

回呀 回呀 回呀

回也回不去啊

《松花江上》观后感(二):【338】《松花江上》——鲸鱼推荐872部好电影

《松花江上》 年代:1947年 / 国家:中国 / 导演:金山 / 主演:张瑞芳、王人路

1、东北一段最惨不忍睹的历史!

有一首歌就叫《松花江上》,它唱出了“九一八事变”东北沦陷之后,平民流离失所的悲惨处境。这部同名电影尽管没有出现这首歌,但是所表达的内容却是一样的。女主角妞儿生活在东北农村,日本鬼子进村之后,母亲被鬼子推到河里淹死,爷爷在逃亡途中也被折磨致死,她的丈夫在日本的矿井中工作,也险些命丧井底。生活一次次打击着这个风雨飘摇的小家庭,而所有痛苦的根源都是因为他们成了亡国奴。于是影片结尾她和丈夫加入了抗日的行列,从被压迫者转为反抗压迫的一员。电影就是从这样一个的底层悲苦贫民的典型,来反映出那段东北最惨不忍睹的一段历史。

2、原来是一对夫妻的合作!

其实这部电影的最大谈资在戏外。影片的导演金山和女主角张瑞芳其实有过一段婚姻。金山能导能演,他演过最著名的角色就是《夜半歌声》里的孙小鸥。而张瑞芳当时还是话剧演员,他们在此之前都各自有过一段婚姻。两人最早相识于排演话剧《屈原》的时候,金山因妻子出轨而苦恼,对张瑞芳展开猛烈追求。不过身边的朋友对此看法不一,郭沫若希望两人能成,而曹禺则认为他们不合适,因为金山太开放、太随便,跟性格拘谨的张瑞芳完全不同。但张瑞芳还是嫁给了金山,在合作了《松花江上》等片之后,婚姻的危机也逐渐显露。曾经被戴绿帽子的金山竟然也成了出轨的那一方,独立自主的张瑞芳毅然与他结束了婚姻关系。

《松花江上》观后感(三):导演说

将生命注入电影艺术的特殊表现手段,使其升华到美学和哲学层面,描绘中国人豪迈而深沉的感情,东北粗犷质朴的地方色彩及“九·一八”事变后的生灵涂炭,是影片《松花江上》的主要成就。

提起导演金山,我们便会想起他的“体验体现辩证观”。作为演员的金山,可以用自己整个躯体和生命去塑造艺术形象;作为导演的金山却不能,他必须通过摄影机作为中介,去展现造型元素。因此,怎样创造性地运用摄影机,让观众通过镜头布局去得到一定的信息,是他首先要面对的问题。

《松花江上》的摄影并不是单单作为认识论(反映论)范畴的工具。它没有陷于被动地、“客观”地摄录故事的现象层面,而是作为导演精神的外化体,主动地、介入地去呈现深层的精神,因而是有生命的主体,是本体论的摄影机。

片中的“摇”镜头,并不以人物的调度为运动的唯一动力。它没有死跟着人物不放,反之,镜头本身往往能动地引导观众达到一定的意识形态结论。譬如,影片开始部分,在展现东北民众赶马车的豪放乐观时,镜头是“快前导摇”而非“摇跟”,因而摄影机运动便有了自身的性格。这其实是导演自己性格的外射和移注,可以说是“人化了的摄影机”了。

又如,妞儿母亲被日军推下江去淹死,妞儿坐在江边饮泣,表哥来安慰她。镜头先是“摇跟”表哥,直至二人相聚后,镜头并没有随着人物调度的终结而终止。反之,镜头仿佛要抒发本身感情似的,继续“摇”到江水悠悠的河面。此刻主人公悲愤、哀怨又无奈的心境借漂泊的江水烘托出来了。镜头像是有一种自我造命的精神,要寻找自身存在的意义。人物和情景自然地交融在一起,导演、人物、观众与摄影机的情怀统一了。

井下发生事故,矿工家属来认尸的那一场戏,金山导演也有类似的带有“比”、“兴”性质的连续镜头布局。当矿工家属悲痛不已,哭声震天时,镜头没有停留在事件表层,只见摄影机从哀号着的人群“慢摇”到星宿的夜空上,孤寂的月儿正被几片乌云遮盖,地面的惨剧提升到空中,可谓“敢有歌吟动地哀”了。待浮云过来,摄影机才“摇下”回到地面的人群中。这里的“比”、“兴”手法,在艺术上达到超乎像外、游情于虚的审美境界。

金山有意通过“摇”镜头去实现“比喻”的手法。这样,用来比喻剧情主体——人,客体——流水、月亮,在连续的镜头布局中便与审美主体的观众有了托物寄兴的联系了。并且,镜头运动本身不单单是一个机械过程,它本身也有感情,好像含泪地转过头不忍看那惨绝人寰的场面似的。摄影机有了生命,是由于它的运动形式与创作者的精神意识统一起来。于是,观众便不单是从影片展现的内容(本文)去掌握影片,而是从手法展现的过程去感受导演的精神了。如果这场戏通过剪接来呈现,除了用“比喻”手法来图解之外,镜头的气韵便会中断,因为剪接是跳跃的镜头布局,是突如其来的,而镜头的运动都是连续的,有一个从量到质的变化过程。这个过程如果与导演的意识活动相结合,便是艺术观赏过程与艺术创作过程的统一。这场戏镜头的舒缓运动,为乌云蔽月的意象增添了一场感情色彩,做到了“比”、“兴”结合。

上面谈到的例子,都是“显喻”。如果镜头的布局和人物的调度结合起来,去引导观众达到一定的意识形态结论,则是更耐人寻味的“隐喻”了。《松花江上》在这方面有很突出的探索。

影片前部分有一场戏,导演写东北民众一家人团聚吃饭,其乐也融融,与“九·一八”事变后家破人亡的悲痛有强烈的对比。镜头最初只是妞儿愉快地唱着歌准备饭菜的特写,后来,她拿起碗到另外一处布景点,镜头“摇跟”着她,可是,到她盛饭后转身走回来时,镜头却没有跟着她,我们看见她先出镜,但却听到车外隐隐传来的人声,镜头接着向右摇,原来一家老老少少已经围坐在炕上吃饭呢!

这里,导演运用了连续的镜头布局手段,结合了妞儿的调度以及逐步呈现的技法,将大伙儿先保留在画外,让观众只看到妞儿一人,因此观众更产生了一种想多了解她的愿望。待她走出画框后,镜头没有“切割”到另一画面,而是停在原处,在这一运动稍顿而气韵未断之际,节奏收紧了,妞儿成为观众关心的焦点。到镜头“摇”到一家人欢乐地吃饭的情景时,中国人的“家”的观念便全都印在观众的脑海里了。

有一些场面,导演将“摇”镜头与“叠化”转场手法结合,再加上“以虚带实”的手法,便产生了“赋中带兴”、叙事中有抒情的艺术效果。

例如,在滂沱的大雨中埋葬了爷爷后,妞儿与表哥离开家园一场戏,导演便是“赋”、“兴”兼备地表现他俩茫茫不知去路的情绪。在拍摄他们离开家园时,导演运用了“以少胜多”的手法,只用镜头“摇跟”他们的脚,写他们行至小石桥依依不舍回头顾盼的心情。到他们离开石桥后,镜头没有随他俩而去,而是徐徐地“摇”到下面的急流中。这流水,固然是他俩前途渺茫的“比”,又是他俩对家园依依不舍的“兴”,亦是叙述时间消逝的“赋”。后来,导演用了“叠化”的转场手法,从急流画面转到两双破鞋的画面,预示着旅程的艰苦。到镜头摇上时,他们的衫裤已破烂不堪,两人流浪生活的苦楚,足以让观众心酸。本来,镜头是可以在这里停留的,但导演没有满足于简单的图解性叙事,他继续将镜头“摇”上,在空镜头的移动中,导演用了一组“叠化”,画面由绿叶成荫变成枯枝凋零。这组“叠化”既是时间流逝的叙述,亦是他俩悲情的抒发,从而使这场戏的气韵既流动于境内亦流动于境外,产生了纷叠的虚实相生的美感。之后,导演才将镜头从枯枝“摇”到地下。这样,通过升华到美学层次的技法,他俩的惨情便具有了更为宽泛的含义。

除了注意镜头布局之处,《松花江上》还创造性地动用了声音的效果,可以说是声画蒙太奇的典范之作。

“九·一八”事变,日本侵略者给东北民众带来了无尽的灾难,导演以点及面,用人的哭声贯串整部影片。不同的哭声,是影片的复现母题,起着“博喻”的作用,反复咏喻着人民的灾难。

矿井发生事故后,家属们闻声赶至井口,焦虑不安地凝视着慢慢推出的尸车。尸车推出后,周遭的死寂是恐怖的,到两名日军拣起一具尸体抛在地上呼喊其名时,我们才听到一声凄厉的哭号划破长空;之后,哭声一道一道叠加,妇女一个一个奔向尸堆。

哭声震天之后的戏,是一个庄户门外的空镜头,观众只听到一声凄婉的抽泣,环绕着大地,盘旋回转。空灵的画面散发着悲惨的气韵。这里,导演运用了声音蒙太奇,引发了观众的联想,将人民的悲情推向一个更深层的“虚”境。

另外,有一场戏,画外音首先是婴儿的啼哭,画面上是妞儿他们与矿工一同吃窝窝头。正当妞儿要拿一些吃的送过去时,婴儿的哭声戛然而止,代之以更凄厉的一声妇女的哀号。这像内气韵与像外气韵的纷叠,产生了多层次蒙太奇:画内的欢笑和画外的悲哭声交叠在一起;画外婴儿的哭声与母亲的哭声交叠在一起;画面矿工们的团聚与画外母子的死别交叠在一起;画面内矿工们前面欢快的情绪与后面的悲从中来的情绪交叠在一起。这场戏达到了“神游像外”、“意在境中”的“虚实相生”的美学境界。

在一篇题为《表演艺术探索》的文章中,金山主张要向传统中国戏剧学习高度提炼与强烈夸张的技巧,他认为“二者结合起来,就能出现一种新境界”——“简”的境界。

《松花江上》,人物的情绪涨落很大。哀可以动天,没有强烈的夸张,不可能表达出惨到极致,但没有高度的提炼、极度的控制,则会流于煽情。金山确实能将二者结合得恰到好处。

例如“日本人进村”一场戏,妞儿失去了父亲,国土又遭敌人践踏,是至悲的戏。金山运用了强烈夸张的手法,通过结合场面调度的镜头布局、通过声画蒙太奇、通过“比”、“兴”手法,对日本侵略者践踏我大好河山的罪行做了血和泪的控诉。他没有多费笔墨去描写枝节,而是将情节中各个人物动作线的总谱、各种画面和声音对位的总谱作了高度的提炼,从而使影片达到了“简”的境界,让观众的情绪深化。

这场戏,他是这样处理的:

开始,镜头从屋顶“摇”到下面人群,市集上一片热闹景象。镜头再“摇”,见到妞儿与其父自远而至,这时,画外传来马蹄声,人群闻声散开,日军马队自远而至。接着是一个马队自画面右方奔向左方的特写,镜头从马上的日军“摇”到马蹄——观众马上意识到践踏开始了。人群继续散开,妞儿爹躲避不及,被马队踏死,妞儿扑向其父,她的震天的哭声与马队的践踏声交织在一起,妞儿哭爹的惨状与马队踩死人后扬长而去的张狂交叠在一起。待马队站定,只见一个日本人出来训话,另一个则张贴告示,侵略者的声音又与哭声交叠在一起。这时,前景是占画面很大部分的日军,无景则是只占画面一小角的中国老百姓。日军训话完毕,马队走了,镜头“慢摇”到人群,之后,又“慢摇”到妞儿。这时,哀号已化为啜泣,而远处又有一队日本兵列队走来,皮靴声响很大,他们看也不看妞儿便走过去了。接着,镜头从妞儿悲痛的特写“摇”到一片凌乱的地上,又从被日军践踏得不成样子的土地上“摇”到告示上。

摄影机像是有感情、有血肉的人一样,在为这惨绝人寰的场面摇头叹息。中国古典哲学很强调心、物的和谐关系,金山赋予摄影机以生命,从而将导演艺术家再现事件的过程与摄影机的展现过程结合起来,达到“物我同化”的境界,使审美境界得到升华。

金山是少数注意电影艺术特殊表现手段的中国导演之一。作为演员,他矢志不渝要建立“中国民族风格的表演学派”;作为导演,他注意将技法升华到中国传统美学层面,让电影艺术向自由王国前进了一步。这在金山的第一部导演作品《松花江上》中已经展示了。