《浮世物语》经典读后感有感

《浮世物语》是一本由李长声著作,上海书店出版社出版的精装图书,本书定价:19.00元,页数:171,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《浮世物语》精选点评:

●比他的另一本书好

●太油了。

●一只妙笔散樱花

●不闷的小书,读完,想找黄遵宪的书读读

●轻松有趣的小品文集

●这才是知日

●四星是三星半收上去的,李长声写得认真,但是不逗趣。

●浮世百态

●日本文化,恍惚中总让人想起古时中国来。而今称之“和风”,却因为带着中国古代的恬淡自然朴拙悠远,使人心生向往。终究因为我还是喜欢旧事传下来的事物。

●黄遵宪的那本《日本杂事诗》主要是日本的历史、文化、民俗的自己随记,而这本书是作者以自己有关的日本知识再对黄遵宪那本书里一些内容作了他自己的注释,相当于对黄遵宪那本书内容的再介绍而已,就那么回事。盼望有真正懂日本的学者能将黄遵宪那本书作全面、完整、系统地注笺。

《浮世物语》读后感(一):小心脚气

为了多了解些日本,方便生活,找来这本书看看。

这其实是一本从黄遵宪的日本杂事诗导出来的书,作者也试图在各个标题下写一首诗。古老时代日本的征伐故事,对我来说头绪太乱了。讲现代日本生活的读来饶有兴趣,印象最深刻的是其中讲脚气的一篇。日本人对干净的追求近乎苛刻,但阻挡不了脚气肆虐,听来颇有讽刺意味。原因是日本人酷爱泡温泉(在日本讲泡汤),脚气以温泉场所为码头在日本人的脚上传播开来。读书的时候,只觉得好玩。同事前两天刚去箱根一趟,今天说脚上奇痒,估计是染上脚气了。原来脚气就在身边!大煞风景也。

《浮世物语》读后感(二):铺垫作用!

没想到,我迅速的看完的这本《浮世物语》居然为我看后面的《京都一年》做了一些知识铺垫。。

原书是以黄樽宪的旧诗而做新评,诗歌略显晦涩,书中兼具介绍日本风物,这倒是我感兴趣的部分。

关于知识铺垫先了解的就是空间的计算方式--席或帖,以之为空间计算单位,体现了日式房屋多小巧的特点。然后就是宗教,艺妓,茶道,樱花,河豚,酒馆--这几样几乎都是所有涉日书籍中必谈的。看了李长声的书,居然在林文月《京都一年》里读到更详尽的内容呢!

建议有兴趣的可以先读这本书再去看《京都一年》。。

^_^

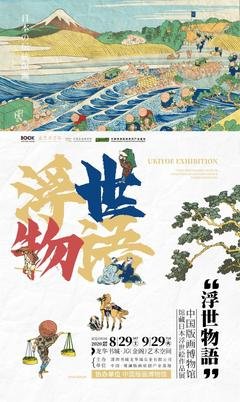

《浮世物语》读后感(三):关于封面,写在《日下散记》的《从清水寺舞台跳下去》里

关于封面,写在《日下散记》的《从清水寺舞台跳下去》里:

上海书店出版社刊行我的小书《浮世物语》,梨枣遭殃,但封面很好看,那是一幅江户时代的浮世绘,编辑给选的:身穿和服的女子双手握住一把张开的伞,花容凝神以俯视,广袖兜风而上扬,好似从天而降。不错,她正飘然坠落。此画是铃木春信的作品,所画的内容是一句谚语:从清水寺舞台跳下去。

——李长声

日本民间相信:从清水寺舞台跳下去,如果不死,就能实现愿望,《从清水寺舞台跳下去》里写:“据说1696年至1702年六年间跳下去23人,活下来10人,其中有四人如愿以偿。”

《浮世物语》读后感(四):Note

《地震》

江户时代,日本兴起鲶鱼说,地下有大鲶,动则震。传说鹿岛明神钉下一根石钉,教鲶鱼动弹不得,钉头露出地面,在茨城县鹿岛市的鹿岛神宫境内,称“要石”。

《年号》

年号文字取自中国唐代以前的古典。现年号制参中国明朝洪武改元——即位逾年改元,终身不易。

《旧历》

屠苏酒,唐孙思邈出席用小袋子装几种草药吊在水井里,元旦取出来浸酒,有祛病之效。 七月十五盂兰盆会,慰藉孤魂野鬼。盂兰盆为梵语音译,意为“救倒悬”。

《岁时记》

中国古有《荆楚岁时记》《燕京岁时记》等记录岁象时事。日本的岁时记把所谓“季语”分类排列,加以注释,并附有例句(俳句),最早泷泽马琴-《俳谐岁时记》。

《假名》

汉字为“真字”,有汉字派生出来的表音文字为“假字”。表音汉字称为“真假名”,后用草书写真假名,笔画极为简化,在平安初期确定四十七个真假名,称“平假名”。“片假名”是把汉字拆开取其一部分。平安时代男人用汉字,女人用平假名。

音读和训读

音读,指的是中国周边的汉字文化圈诸国(主要为日本、韩国 / 朝鲜、越南)及几部分的中国少数民族(如壮、瑶等),按照汉音来表示其引进的汉字之读音的方法。往往在很大程度上保留了中古汉语读音的特征,如唐代中古时期的长安音。如日本、韩国、越南汉字的音读均保有古汉语的入声;越南、韩国的音读更是完整保存了古汉语的 [-m] 韵尾(闭口鼻韵尾)。这些古汉语的特征,在今日通用的现代标准汉语中皆已丢失。

训读,指的是中国周边的汉字文化圈诸民族(主要为日本)按照本土同义语汇的读音来认读汉字的方法。在日语里,训读(训読み)是以日语固有的发音来读出汉字,与该汉字本身的字音(吴音、汉音、唐音等)有很大的不同。

·伊吕波

黄遵宪诗:“论语初来文尚古,华严私记字无讹。老僧多事工饶舌,假字流传伊吕波。”

伊吕波(いろは ,或作色叶),是一种将日语假名排列次序的方法。由于内容有实质意义,可视为全字母文的一种。它来自日本平安时代(794年─1179年)的《伊吕波歌》。这首诗歌最早见于1079年。“いろは”是该诗歌的首三个音。

“いろは”大致相当于英语的“ABC”一样,指最基本的意思。

《杨弓店》

杨弓,用杨柳做成的小弓,相传唐玄宗跟杨贵妃曾拿来戏耍。江户时代民间以射的为乐,京都一带称“杨弓场”,关东叫“矢场”。古代日本视弓矢为神器,神社祭祀常有张弓射矢的仪式。击败清朝后,复兴弓术,嘉纳治五郎开办武馆,将柔术改称柔道,剑术弓术此后相继改称剑道、弓道,武术统称为武道。

《漫才》

对口相声称“漫才”,最初是过年时二人搭伙到别人门前说吉利话,称“万岁乐”。

落语,单口说笑话,着和服,坐垫子,持扇子,拍醒木。

漫谈,一个人站着说笑话。

《发》

男人:奈良朝仿唐风,头发挽成髻,戴帽子。战国时战乱不已,作战时头发挡眼捂汗,于是将额前头发剃掉露出白地,状如月亮,称“月代”。额无月代,头发乱蓬蓬表示武士没有主人,成为浪人。剩余头发在头顶上梳拢,或结成一束撅在脑后或打成二折,发梢朝前。

女人:古代日本女性为垂发,因天照大神是一头黑发,长直而美。后效仿武士结髻,妓女效仿而成“岛田髻”。

《菊花》

十三世纪初的太上皇“后鸟羽”喜爱菊花,采用菊花图案作为皇族家徽。一八七一年官方规定菊花为皇家所有,民间禁用。天皇家的家徽为十六瓣菊,其他皇族为十四瓣且是菊花背面。

《鲣鱼》

武士时期,因为鲣发音像“胜男”而成为吉祥物,鲣节又称木鱼,把鲣鱼煮熟、焙干、曝晒,硬如干木。吃时用温水略浸,沸以肉汤,薄削如纸以供客。

《浮世物语》读后感(五):长声三书

九月,某日,午后,后海,西岸。

有朋自远方来,来者为李长声兄。长声旅居日本,以出版文化为研究,以撰写日本文化随笔为闲,在国内多家媒体开有专栏。八月间一口气出了三本书,《浮世物语》(上海书店出版社)、《日边瞻日本》(中央编译出版社)和《居酒屋闲话》(台湾远流出版公司)。

一席人为其接风并祝贺,席间有沈公、吴兴文、傅月庵(《居酒屋闲话》一书责编)、程三国、林建兴、陈琪(《浮世物语》一书责编)等。“长声三书”我之前已获,《浮世物语》是长声在上海时签了名,交有陆灏兄寄我。《居酒屋闲话》系傅月庵兄寄我,《日边瞻日本》系中央编译寄我。后两本在席间请长声兄补签了名。

赠书的命运就是往往被忽视,“长声三书”就这样,一搁,搁了好几个月。

《浮世物语》

杂事杂诗日杂记

此系我一再推荐的上海书店之“小32开”之一种。封面仅印“浮世物语”,实则有副标题“日本杂事诗新注”。《日本杂事诗》系清朝首任驻日参赞黄遵宪所作。黄遵宪驻日五年,除《日本杂事诗》外,另写就《日本国志》一书。杂事诗即是对日常风俗琐事的诗歌化记录,黄之杂事诗记录了明治维新时期的日本风俗。

长声之“新注”则记录晚近的日本习俗,题指日常生活的很多方面,举凡33篇。有富士山、神道、相扑、樱花、菊花等日式题材,也有内裤、脚气等市井题材。长声不愧为东渡近十年的旅日者,对日本文化和世俗有着很全面的了解,这些涉及很日常的习俗要不是细心观察和真诚体会,是很难解出其中味的。

长声“新注”由黄遵宪诗作引出,同一件事,黄诗下的情景和现今之比较很有趣味。其中《脚气》一篇颇为有趣。开篇是:“黄遵宪《日本杂事诗》咏的是杂事,但杂到脚气,就实在有趣了。”黄之脚气诗如此写:“是何虫竟能医,药笼同收狈鼓皮,搜得龙宫方外药,补笺脚气集中诗”。

日本人喜洁,但也是世界上脚气最严重的,文说,日本人脚气严重主要两个方面的元素,一是日本人进门就拖鞋,二是喜欢用塌塌米。脚气的细菌比较容易滞留在塌塌米上,大家互相走动,就互相传染,导致几乎人人有脚气。书中多有这样的杂事,读来很是有趣。

旅居者,往往对一个城市或国家的观察要比本土人更认真,更有心。就像常居北京的我们,对北京的了解实际上还没有一些外国人多。长声就是这样一位有心的“知日者”,通过杂事诗可见一斑。

《日边瞻日本》

日本是书评大国

同时阅读一个作者的多本书,就会有一个比较的心理。读完《浮世物语》,再拿起这本《日边瞻日本》,就觉得后者太不符合我对书的视觉要求。可能是我太偏好前者之“小32开”的装帧了,总之,觉得这本书的装帧过于缺乏美感。

还好书的品质并不差,文章多为长声近年在内地刊发的一些专栏文字,其中部分篇目我先前目睹过。所收虽杂,但以四个部分归纳为“闲话日本”、“物语日本”、“吃喝日本”和“文学日本”。其中前三个部分依然以日本杂事为主,可谓是杂事诗之外的杂事随笔,翻读中,依然是另一种趣味阅读。但我最感兴趣的则是“文学日本”部分。

因为长声兄系从事出版文化研究的,所以,他对日本的书业和文学界自然有更多的观察和研究。所以,对于他笔下的日本文学和出版方面的东西可以说对我本人很有借鉴意义。其中一篇《读日本书评》就让我很是受益。

文称,日本是个出版大国,也是个书评大国,几乎每个报刊都有相关的书评版面,但日本的书评基本上以导读为主,所以,虽很大众,却没有形成优势的书评报刊,书评,类似于日本人鞠躬一样,很日常。

但如《朝日新闻》一类的报刊,也有很严格的书评报道模式,通常采用书评委员制度,书评委员21人(社内3人,外聘18人),任期2年。书评版编辑从众多书籍中选出一百来本,书评委员会每周开会,每人任意从中选取3本,再议论决出1本,拿回去写书评。反观国内书评媒体,没有一家能做到这样的严谨而独立,我该自省。

长声对日本历史小说有着狂热的喜好,故写有“日本历史小说札记”八篇,全面论述了日本历史小说的发展史和其独特魅力,让我很感兴趣,可惜国内出版界似乎很少注意到这些优秀的作品,也少有作品引入国内。最近引进了山冈庄八的《织田信长》、《德川家康》等,都颇让人幸喜。

读完全书,先前因为视觉需要的措辞基本放弃了,毕竟,一本书的好坏,当以内容论之,封面再好看,内容空洞无物也会让人读后大呼上当。此书虽杂,但信息量充足而有价值,实可荐之。

《居酒屋闲话》

慢读,享受阅读的过程

说实话,如果说比较,我最喜欢的是这本台湾远流版的《居酒屋闲话》,不管从装帧到形式到内容,这本书都是无可挑剔的,客观地讲,台湾出版物的确比内地成熟很多。

单说书内插图和图说,本书搭配的可谓恰当而有趣,该彩色的地方彩色,该黑白的地方黑白,尤其是一些浮世绘插图,如果不是彩色的,就完全失去其味道。而内地出版这两本,全为黑白,确实大大失色。

印刷质量上也差别很大,内地出版物似乎在书中用图上很不讲究,有些书的图片分辨率明显不够,也愣印上去,与其这样,不如不要那些图片。其实,对于非艺术类书籍,我是不太主张用太多插图的,尤其是一些不着调的或文图不搭的图,我觉得完全是影响阅读的。

《居酒屋闲话》在装帧、印刷、插图等方面我认为都属上乘,很得我这个“书癖”的喜好。但遗憾,我并没读完全书,原因只有一个,不习惯阅读竖版繁体。没有办法,虽然我很喜欢繁体字,有时候自己在信件中还会沿用一些繁体,但就阅读而言,习惯成自然,阅读竖版繁体很困难,慢不说,老窜行,严重影响阅读节奏。不久前,强行阅读鹿桥的《未央歌》同样面临这个问题,害我拿着尺子比划着读。

当然,读随笔集的好处就是可以挑着读,草草翻阅,找到感兴趣的题材比划着慢慢读。

《不领赏的日本作家》一文就非常有趣。文及,文学奖多是日本文坛一大特色,但偏偏有些作家就不买帐,如大江健三郎,他前脚领了诺奖,后脚就推了本土的文学奖;还有些作家如吉村昭,有些奖领,有些奖却不领,比如他领过菊迟宽奖、太宰治奖等,就是不领司马辽太郎奖,原因是没怎么读过司马的作品;还有如山本周五郎,干脆什么奖都不领。但这位山本先生没想到的是,他死后有人却以他的名字设立了一个文学奖。

所读之篇章,虽读来困难,且慢,但却别有一翻滋味,慢读,其实是阅读的合理节奏,可以体验到一种感觉叫享受阅读。但如今信息过剩,不快读似乎就落后于信息快餐时代的阅读节奏。哼哼,何奈!