食帖08:自给自足指南书读后感1000字

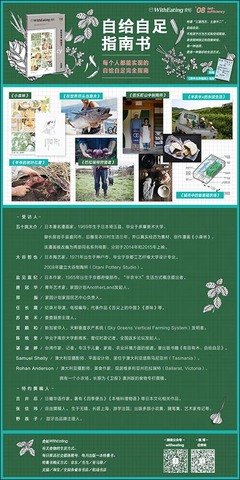

《食帖08:自给自足指南书》是一本由林江著作,中信出版集团股份有限公司出版的平装图书,本书定价:42.00,页数:160,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《食帖08:自给自足指南书》读后感(一):由繁入简,不忘本心

我们身处繁华的都市,到处充斥着无法估量的各种资源,但你还记得上一次和自然亲密接触是什么时候吗?你是否有过赤脚趟过小溪踩过草地,或是亲手摘下果实的经历?长久以来我们总是在强调自己的社会性,久到足以忘记人类的本性。《自给自足指南书》不仅仅是一本介绍食物的书,更是一本有关生活态度的书,它告诉我们,还有这样一群人,“固执”地保持着本心。由繁入简不只是一种能力,更是一种境界。

《食帖08:自给自足指南书》读后感(二):自给自足,美好,只是其中一面!书中多中文艺的幻想,非完全的真实!

自给自足的那种田园式生活,是在们骨子里面的东西,每个人都有自己的田园梦,然我相信田园生活实际要面临的问题并不是像书中说的那么美好,应该还是要看到田园生活的反面。为什么这么说?——我从小在田园生活长大,很多事“城里人”不懂,只是一厢情愿或幻想罢了,这些事,只有他们经历过才能知道,另外里面被采访的人也没人愿意这其中的五味杂陈吧,毕竟这是件很有逼格的事?例如,我们常常会看到要漂亮的原野中享受满满的一桌子美食,但这些照片不会告诉你,那种环境其实有很多昆虫甚至苍蝇的,漂亮的背后并不是完全的美好!对于自给自足也是这个理!

《食帖08:自给自足指南书》读后感(三):一个人时,心也需要自给自足

这本书采访了五十岚大介!!!《小森林》的漫画原作者啊啊啊!!!一看到名字就下单了!!!

还记得当时被《小森林》电影版迷去七魂六魄,冬春篇夏秋篇反复看了许多遍,直到每一句对白都烂熟于心(虽然也没有几句),每一道料理都好像能闭着眼睛做出来(其实不能)。

最后还不过瘾,翻出原著漫画来看。没有声音,没有生动的影像,没有色彩,看之前还有点担心会无聊。

没想到,漫画比电影更得我心。漫画里的小森,更加纯粹、安宁,像一座遗世的岛屿。

一直想问问作者五十岚大介老师,这些真的是他的亲身经历?

小森这座村庄真的存在?他为什么要一个人来到这座村庄?

这样的日子里,有没有过孤独的时刻?

自给自足的生活,是真的能够连心灵都“自给自足”吗?

我相信这本书能为我指南(但书还在路上)。

《食帖08:自给自足指南书》读后感(四):寻找田园与都市的折中点

一、.读书理由

最近被自然、环保、生态农业、有机生活所吸引,这类型的书很对我的口味,于是借来在旅游坐车时阅读。

二、书籍主旨与评价

其算是围绕着主题汇总的杂志吧,图文并茂,介绍了不同国家的已经实践田园生活的人的方式与感受,也介绍了几款食谱(食谱太西化,不太时候我),纸质很棒,阅读体现超好。在坐车时非常解闷。

我印象比较深刻也比较羡慕的是当中介绍的美食摄影师。他属于成功地将事业与理想生活融合一起的半农半X之人。家中有个院子可以种植果蔬,家里附近也有森林,可以在那里采集真菌。常给当地的三文鱼、坚果公司拍照,所以这些食品从不缺少。虽然摄影师有时收入不稳定,但类似这样的生活实际每天花费不高。关键是很好地平衡了田园与都市生活,那也是我最近一直思考与渴望的生活方式。

三、生活运用

目前只好在阳台先成功种点小菜,多留意这方面的信息,看看能不能从都市生活中引入田园体验。

《食帖08:自给自足指南书》读后感(五):自给自足的正能量

看到《自给自足指南书》的时候,莫名的悲喜交加,“悲”源于频频爆出的食品安全事件,这些新闻使国人丧失了对食物的安全感。由食物引发的恐慌感也似乌云,笼罩着本该美好的享食时光。而值得“喜”的是,正能量的人不会甘于眼前的苟且。他们爱生活,进而改造生活。终于,也有越来越多坚持拥护健康与绿色的人们加入到自给自足的群体。

翻开这本书,精心的排版及配色即刻让人安静下来,特别舒心。按照往常的习惯,先读了自己最感兴趣的章节。哈哈,竟然有自己之前很喜欢的《小森林》,迫不及待想要根据里面的食谱,在厨房料理一番。

加之本人平时就着迷花花草草,即使是租房子,也尽量让小小的房间绿意温馨。这下可好,参考书中各个蔬菜种植达人的经验,我又要忍不住买来美美的花盆,各色香草小蔬菜种起!就算不吃,也是蛮可爱哒。等以后有了大房子或小院子,也一定要种出一堆堆有机绿色蔬菜水果,给家人吃,还要分给朋友们。瞬间开始憧憬着和闺蜜在菜园子里下午茶嘞!混搭即视感肯定很好玩。

好啦,哒哒哒,这么多。感动编者的用心,你们透过一本书传给我的正能量我会好好收着的。

《食帖08:自给自足指南书》读后感(六):葡萄藤月季花草莓地瓜花生辣椒西红柿桑葚的零碎场景

这两年开始在阳台上种菜了

上海青种了快一个月还很小,根系不稳,浇水就倒,看着很丑,拔掉煮了一碗挂面。

辣椒从发芽到现在,已经一个多月了,很只有几片叶子。

豆角南瓜刚发芽。

西瓜没发芽。

……

我们强迫植物蔬菜在阳台生长,他们就会撒娇,不好好生长,看,拿我没办法吧。

小时候,姑姑家有一大片果园,一片苹果园,一片梨园,中间隔了一道青石渠,四周用篱笆围起来,篱笆上缠满了葡萄藤。

地头地尾种了一些其他果树和蔬菜,东边两颗李子数,南边一颗杏树,西边好像有一颗桑葚树,还有不计其数的枣树,苹果树下面种了很多草莓地瓜花生,青石渠边种了很多蔬菜,南瓜黄瓜豆角叶子菜辣椒西红柿……夏天那条青石渠里淌着清澈见底的井水。

姑姑家离我家只有一公里多,夏天傍晚,姑姑或者表哥经常来我家送很多新鲜蔬菜过来,说自己家里吃不完,这时我就赶紧去翻篮子,鲜红西红柿用井水冲一下,咬一口沙沙的酸酸的,汁很多,经常溅到衣服上,被妈妈揪着换衣服。

我最喜欢秋天,拉着爷爷带我去姑姑家的果园,因为果园在我家和姑姑家中间,所以我们都不用去姑姑家直接去果园,摘五花八门的新鲜水果,我最喜欢吃葡萄。

从果园去姑姑家会经过一条500米左右的田间小路,周边都是果园,两旁是爬满葡萄藤和月季藤的篱笆,春天是路两旁开满五颜六色的月季,秋天挂满一串串暗红色葡萄,可真美。

后来,果园年限增大,产量越来越小,自然就被砍掉了,我们也开始买蔬菜水果了。

再后来,我也离开了那片可以自给自足的土地。

可是,那些关于春天夏天秋天的零碎的场景确一直存在于记忆中。

有时候我想早点老去,这样就可以快点回家过上没人judge的自给自足的生活,对了,以我的名义在乡下还有两亩地。

《食帖08:自给自足指南书》读后感(七):从“返乡计划”说起

“进城”曾经是一代人的理想,离开破败落后的乡村,留在基础设施完善、经济发达、发展快速的城市生活从改开到现在都是一种迁移的大趋势,但是,如今城市污染严重,工作压力增大,居住条件、生活条件已经不再那么美好,于是有这样一拨人开始选择“返乡”,回到故土寻找自己的最初的“乌托邦”,通过“自给自足”实现健康生活的目的,虽然我对农村生活不是特别的向往,考虑到中国农村的现实情况(如果说城市不那么美好,我会很悲观……),所以我怀疑农村是否真的会实现我们的“自己自足”?看了苏恩禾的专访,觉得真实,也开始反思真正的”返乡“计划是什么?首先她想要回乡建设自己的”理想家园“,第一就是理想的住所遇到了问题,于是搬进了县里的房子,自此开始生活,从她的身上我们可以看到当我们想要返乡的时候,实际上很多现实问题是会阻碍我们的,但是”理想家园“的建立就不能仅仅是物质条件的建立,所有的现实困难都可以拐个弯得到很好的化解,比如,像苏恩禾这样。所谓“隐世”的最高境界,“大隐于世”,放在现在,依旧如此,心中有丘壑,人不就是凭着这些才能够真正地实现“理想家园”吗?这些散落在各个地方,努力构建理想生活的人,不就是“隐士”吗?说到这里,想提的就是这本书,我喜欢《食帖》出的每一本书,很多人会吐槽各种点,但是,目前在我能够接触到的国内的刊物里,我最喜欢的就是这本,也觉得这本最用心(无意否定其他,只是我的偏爱),《食帖》始终在强调“构建高品质的理想生活”,讨论“人与食物的关系”,所以在不断地提出一些新的生活理念的设想,也是很难得的,我不知道在这个环境下,某些理念的提出是否对大部分人产生效果,但是于我而言,我愿意去努力践行,我愿意去接受我觉得ok的想法,我愿意在不断实践的过程中提出新的想法,我也愿意和这样一本书来一起成长,所以这一次也一样,我愿意试着来“自给自足”。

最后,我想说,看到国外这么多已经构建出属于自己的美好生活的人,仍旧在努力,你还不该做点什么吗??别犹豫,就现在!

《食帖08:自给自足指南书》读后感(八):自己的小小森林

读《食贴》相关的书,心里会莫名的被治愈。

不管是封面的文字,抑或内部的插图,简单清爽且干净。

我读的这一本是《自给自足 指南书》,一共介绍了6个自给自足的地区。吸引我眼球的是第一个描述日本京都的故事。提及日本,许多人都会将其与干净,简单,服务态度好等等之类的字眼联系在一起吧。尤其喜欢书中插图关于小森林的故事,看过这部由书改编成电影的人也一定会很欢喜。

不记得是哪天下班有看到小森林这部电影,完完全全被这个世外桃源般的生活吸引住。那里的景色,人物,料理等等,有种身临其境的感受。

冬日里壁炉下的面包,秋日里丰硕的果子,和朋友坐在阳台处喝着茶听着蝉声,从中我仿佛看到了老家的景致。

童年时光里,从来都是三三两两的伙伴穿着短衣短裤和凉拖嬉戏在田间或林中。春天在田埂上放风,看谁跑得快;夏天在橘园里抓知了,比谁抓的多;秋天在地里捡板栗,一人踩着一人拨;冬天围着堆雪人打雪仗。

我们总是乐此不疲地结伴而行,也一起期待着春夏秋冬。

长大工作,远离家乡,过上大学时就憧憬般的城市生活。

当真正让自己渐渐适应这个城市的节奏时,又陡然发现原来是这般的怀念乡村生活。

那种淳朴到骨子里的朴质,纯粹和简单,才是心之向往。

也正因为此,所以才对小森林中所描述的生活如此眷念吧。

上周我试着在家里自己和面做饼,做馒头,包饺子。

从小看着母亲亲手做这些给家人吃,忙碌一天后只有夜晚才能空出时间来做这些。

所以,灯光下母亲揉面擀皮儿而晃动的身体让我记忆犹新。直至现在,我也仍觉得只有母亲包的饺子是最好吃的。

只是可惜,我没有学会母亲的那套手艺。当我试着去做,并努力想将其做好时,最终因时间搁置太久,面团发酵过度而无法使用。那一晚无论如何都没有办法好好睡着,不甘心,第二天早起又试着揉面做馒头。这一次掐好每一个环节的时间,并按照前夜给母亲电话中沟通的建议重新试了下。虽然成果不堪入眼,但那带嚼劲的馒头让我回忆起童年的味道。

这样的感觉,真的很棒。

自给自足,愿你拥有自己的一片小小森林。

街角@2016.5.23.

《食帖08:自给自足指南书》读后感(九):【书评人俱乐部】一本精致的美食杂志

“中信出品,必属精品”。这句话用在《自给自足指南书》中依然契合。高质量的全彩照片,贴心的户外生存海报,包含小贴士的各地美食食谱,翻阅一遍,即令人欲罢不能。

《食贴》全书是一部系列,《自给自足》是该系列的第8本。全文推荐了全球6大适合自给自足的地区,以及生动的自给自足的故事。你可以在塔斯马尼亚州捕捉新鲜的活鱼,可以在信乐町的山中烧制生活必备的陶器,可以在巴拉瑞特做一个真正的狩猎者,亲手炙烤野兔和野蘑菇。

想象一下,精致到可以看出热气和油渍的图片,野味十足的真实故事,简单直接的访谈对话,结尾的贴心菜谱(甚至连烘焙时间与推荐用餐人数也详细标明),怎能不令人心动。

唯一的特点也是特色,《自给自足》这本书与其说是书,更像是一本杂志——半文半图的结构,较之白纸黑子的书本更具有视觉冲击感;直截了当的采访记录,比文字叙述多了一份直白和真实;叙事者的身份牌和小菜谱,给书本添加了一份趣味与百科性;加上世界地图与野外生存海报,让全书添加了一份世界视角与专业素质。

其实读完这本书,让我想起以前所看见的一篇文章。文章说,我们所祈求的,不过就是无公害的蔬菜,不受污染的水源,蓝天白云,碧草野花。如果我们原本已有这一切,我不知道为什么我们需要建立国度、制定规则,来获得我们本该获得的一切。

是啊。人生来平等,我们本就有权利去获得自然对我们的馈赠。然而偏偏简单的事情,却被人类自身弄得复杂不堪。城市的污染让蓝天白云难得一见,土地的规划让一块小田也手续重重……人可以限制人的行为,却无法限制人的心灵。《自给自足》一书就带有超脱束缚的自由。如何在夹缝中生存且更好生存,如何在禁锢之中找到自然的温暖,如何在无助中寻找自我本身的力量,也许这才是书本教会的、超出文字的东西。

《食帖08:自给自足指南书》读后感(十):2016-05-20 11:57 自立从吃开始

吃是一件大事,现代生活中吃是很简单的事情。智能手机的发展让各种点餐APP大行其道,好像这世上没有吃不到的东西,而教你做菜的APP也并不少,运用现代化的工具,几分钟到几十分钟,就可以吃到一份还算不错的料理。日积月累的APP点餐,别人指导下厨房,渐渐让我感到疲惫。

我开始怀念自己小时候住在外婆家的日子,菜是自己种在地里的,等待发芽的时间,还能跑到小溪里去钓鱼、抓虾,秋天到来的时候看着金黄色的麦浪随风涌动,捡起树上掉下来的叶子堆起火来烤红薯,简直美呆。

《自给自足指南书》的出现却让我看到了另一个模样,以吃为契机,更好地适应生活,改变只接受他产的意识,这些新鲜的独立生活方式,让我迫切地想知道,如何更好地生活在现代社会中?

毫无疑问是自给自足,可这个答案也一度让我感到困惑。

我找不到疲惫感如何消除的办法,无法适应社会带来的灰尘感,怎么能做到自给自足?我看到《指南书》里陶艺家的创作,小厨房开办者的经营,纪录片拍摄者的作品,回归故乡理念者的发起,这些理念的可行操作,总归是要接到地气儿上的。接手祖父的农园也好,在京郊做大棚小院也罢,有田有木的当农民等等这些,都需要在保证生存的前提条件下。因为人活着总得要生存,而这一切的保障是努力踏实地拥有能力,沉心静气地着手做事情,想清楚了这一点,便不再纠结于形而上的虚浮的理念生活。

我们常常说三十而立,我以前一直以为是三十岁的时候就可以得到独立,现在发现并不是这样。人的独立不应以年纪为界限,而是拥有创造自给自足的能力,疲惫感、胆怯心,疑窦丛生的困惑自然也会消失。

我不在疑惑如何拥有,这并不是单一的、脱离社会的自给自足,当然《指南书》里提到也有人真的住在山上,什么都自己来,体验生活,尝试新鲜固然是有趣的。可鱼菜共生体系,阳台种菜方法,大约才是更容易接受的、平易近人的现代生活方式。

回到之前的提问,如何更好地生活在现代社会中?职业作家们可以写出关于美食的文字,摄影师们可以拍出照片,漫画家们能画出作品,而美食家们则创造出佳肴,那么做为我,需要学着去感受。小时候住在外婆家的日子早已一去不复返,现今社会挖掘出另一种捷径来体验生活,接受,否定,改变,创新,来一场新一轮地革命。

我想,智能手机上的APP也是狭义范围内的自给自足,只有不约束在个人基本生产生活中,大约才给真正做到自我放松,更好地生活于现代社会中吧。独立的自给自足,从吃开始,演绎至生活里的点滴,并不是逃离都市束缚的行为,而是坦然面对挫败的勇气。