大众哲学读后感1000字

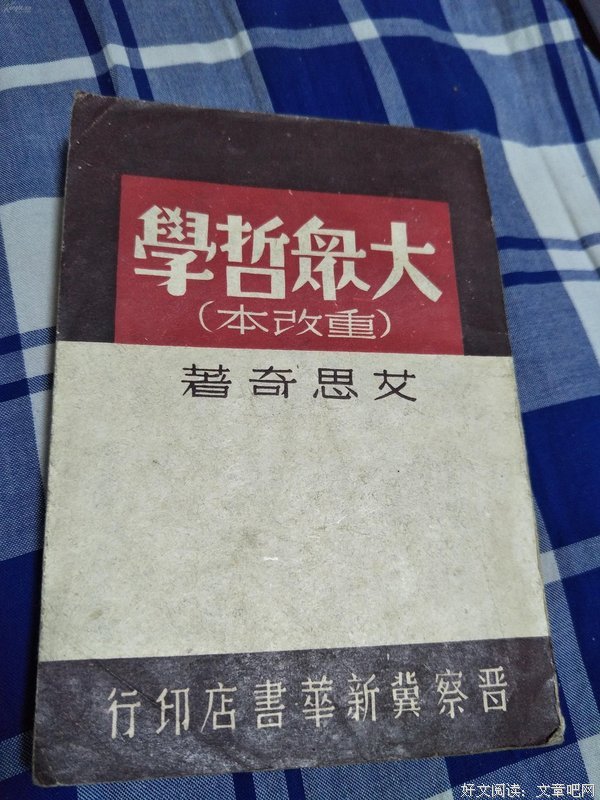

《大众哲学》是一本由艾思奇著作,台海出版社出版的平装图书,本书定价:49.80元,页数:288,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《大众哲学》读后感(一):不沉浸在矛盾的深渊,不追求绝对的存在。人生在世最重要的还是尽量快乐一些,越通透,越快乐。

该书作为马克思主义通俗哲学读物,在当年启发了成千上万有志青年奔赴革命战场。起初翻开这本书感觉自己再开初中或者高中的政治课本。也难怪正因为这本书才影响到了毛主席等人的政治性和思想性。

从当今社会来看,唯物论的这些观点是正确的,但科学还需要我们采取科学的分析方法,于是提出了辩证法。普通人分析事物往往局限于自己的主观认识,“没有了”那边便真的没有了。相反,辩证法需要我们从正反两面去全面分析,任何事物不可能凭空消失或产生。鸡蛋没有了,但它孵出了小鸡,亦或被吃掉而变成了养料。哲学的追根溯源,实际上是在探寻事物的本质。生活中的事物变化往往更为纷繁复杂,如何不被表象所迷惑,拨云见月中找到事物变化的本质,这便就是哲学了。

但现在年轻人好像对哲学不那么关注了,对唯物主义就更加不在意。更新换管住自己的内心,唯心主义的多一些,凭借着自己的喜好去评判一些。不承认矛盾和斗争的必然性,太多的感性认知。其实没有绝对不变的东西,比如绝对的“好”与“坏”。比如说,绝对的好人和坏人,好与坏是可以共存的。想通这一点,很多苦恼也就迎刃而解了。不沉浸在矛盾的深渊,不追求绝对的存在。人生在世最重要的还是尽量快乐一些,越通透,越快乐。

《大众哲学》读后感(二):真正把理论通俗化,一本人人都看得懂的哲学

这本书最初是在《读书生活》连载,广受好评,就是因为他用生动通俗的语言,阐述马克思主义哲学原理,把仿佛高深莫测马克思主义哲学变成了人人都能理解的通俗读物。直到现在依然是理解马克思主义哲学的最佳入门读物。

就像作者说的“写通俗文章比专门学术文章更难。专门学术的文章,不十分着重写作技术,只要有材料、有内容,即使用了艰涩的文字和抽象的把握,也不是十分要紧的。通俗的文章却要求我们写得具体、轻松,要和现实生活打成一片。”

比如作者在讲“主观唯心论和客观唯心论“的时候”,是通过一个日常生活中常见的争执引出主题,两个人从不同方向看到同一块招牌的两面,因为颜色的不同引发了争执,到底问题出在哪里,又如何解决,为什么会出现这样的问题呢

“这本书是用最通俗的笔法,日常谈话的体裁,融化专门的理论,使大众的读者不必费很大气力就能够接受。在我们的日常生活里,随时随地都可以找到哲学的踪迹。只因为是日常生活,我们太习惯了,太觉得平淡了,因此即使有了哲学,如果不仔细反省和体会一下,也就不觉得它是哲学。”

《大众哲学》读后感(三):《大众哲学》背后……

上世纪30年代,艾思奇一炮而红。因为他在《读书生活》专栏里发表《大众哲学》,把生涩的理论通俗化,让当时的青年们容易明了其中要义,随之又使得不少青年爱上哲学,追逐艾思奇这一专栏,即使这个专栏随期刊大概每半个月才出版一次,也没让青年们的热情为之消退。

为何《大众哲学》因为通俗化了理论就大受欢迎,风行一时?艾思奇曾与王匡说起此事,他认为:

为何艾思奇能掌握到这些青年们的思想信息?1932年,艾思奇来到上海独立谋求生计,此时虽读过一些马克思主义的书,但机缘未到,他没想过这些主义这些书与他日后关系如此密切。不久后他在泉漳中学教书,再次投入哲学专研中,发表过一篇哲学论文,还加入了社会科学家联盟。更重要的是,他在申报流通图书馆读书指导部,专门处理和回答读者来信。读书指导部的服务宗旨是引导读者正确选择读物,解答读者疑难问题。在过去,读者来信主要以寄书面信到报馆等地方,没有实名制,因而可以为自己设定不同的笔名,匿名也可。而这种情况下,有不少真心话被艾思奇看到。青年们的喜欢与向往,挫败与苦恼,迷茫,艾思奇都能看到并一一回复。此外,当时还设立了一个一个阅览室,专门展出进步报刊、书籍,还出版读书壁报,交流学习心得,以此“广泛联系群众,扩大宣传效果”。影响日益扩大后,《读书生活》才创办,后而有了《大众哲学》的专栏。换言之,《大众哲学》其实也有宣传马列主义思想之作用。

不得不提,艾思奇是马克思辩证唯物主义的忠实追随者。既然当时推崇科学大众化,文学大众化,为何哲学不能大众化?只要告诉群众,尤其用他们日常之事例进行分析,“哲学就在你的生活中”自然不难理解与接受。他批判唯心主义与形而上学的统治哲学,结合当时的中国实际情况,又将大众在日常生活间关注的事例加以比较分析,由此看,自然也就明了为何说艾思奇的哲学是早期马克思主义中国化了。

但还是要注意,艾思奇的哲学理论与他所在的时代有着密切的关系,他的著作也有时代的印记,在阅读这些有历史印记的著作时,倘若如往常翻阅当今著作一般,以现在的观念去看,怕是会错失真正认识艾思奇与他的《大众哲学》的机会了。

《大众哲学》读后感(四):让大众都能理解的哲学科普书

最近读了《大众哲学》,这本书对哲学与日常生活的关系,什么是哲学、唯心论、二元论和唯物论等问题进行了全面系统的介绍和阐释,读来收获满满。

以下是我根据书中内容的一些总结和想法——

人们向来有一个错误的观念,以为只有那种哲学专家们所写的书本里才有哲学,而忘记了千万人在生活中和社会斗争中所发生的思想,才真正是哲学思想的基础。

不过,日常生活中的思想常常是片段的、含糊的、零零碎碎而前后不一贯的感想,因此它和完整的哲学还是多少有些差别。换句话说,日常生活中的感想,常常是动摇不定的,容易被暂时的事物现象所影响,不能前后一贯。

不同的哲学思想代表着不同的人们对于世界的各种根本的认识或根本的看法。

只要这种思想所解答的,是关于整个世界如何如何的问题,那么,我们就可以把这种思想包括到哲学的范围内;如果这些思想所涉及的,主要是关于某一件事或某一类物如何如何的问题,我们就可以说它不是属于哲学的范围。(我的粗略理解是,日常生活中我们可能有无数的想法,并非每一种想法都包含哲学意义。)

如果我们有了不正确的哲学思想,在我们看事情和认识问题的时候,就有了不正确的方法,而这种方法就会把我们引到错误思想里面去。各种正确的思想,都是反映了一定事物的发展规律。

哲学思想的来源是有阶级性的,各种不同的世界观,是各种不同阶级的人们对世界的认识和看法。

把主观、精神看作世界上最高的唯一的东西,至于不承认有客观、物质,这种认识和看法,在哲学上就叫作唯心论。

唯物论,在解决主观和客观、精神和物质的关系问题时,不是把主观、精神摆在第一位,而是把客观、物质摆在第一位,认为客观的世界是不依赖人的主观、精神、意志为转移的。

唯物论的世界观就是要承认客观世界是独立的物质存在并且有它自己的规律。除此以外,唯物论也认为主观、精神并不是独立存在的东西,而只是从客观、物质中产生出来的,

如果我和我的感觉、思想、意志等消灭了,那么世界也就没有了——这一类唯心论,它有一个特别的名字,叫做“主现准心论”。

也就意味着,“世界既然只是我的主观里产生的,那么、整世界就只有我一个人了。除了我之外,一切东西都不是真实存在的了。”这就成了哲学上所谓的“独在论”。

按照这种“独在论”的道理推论下去,那就必然要得出许多荒谬绝伦的结论,例如说:“我不是我的父母所生的,恰恰相反,我的父母才是我的主观所生的!”

一切唯心论的根本特点,就是过分夸大了主观的精神的作用。遇到失败了,依旧不知道反省自己失败的原因,是由于自己的思想违背了事实的规律,而以为是违背了冥冥中的神意。

“客观唯心论”则认为世界的一切都是神的感觉、思想等,是一个伟大的充满在宇宙各处的主观精神的表现。

公式主义的思想基础,就带有客观唯心论的性质。因为它把一些固定了的思想公式看作决定一切的东西,以为世界上的一切事物都要受这些公式的支配和安排。公式主义者当然不会宣布世界万物是受神的支配,或受到一种伟大的精神和思想的支配,但在实际上它是承认了这种支配。

二元论的哲学表现一种动摇的立场,它既不敢彻底地主张唯心论,又不愿完全赞成唯物论,想把两种思想调和起来。

在这种哲学思想中,一方面承认物质是存在的,并且承认我们的感觉是由于物质和我们的感官接触才引起的,就这一方面来说,是赞成了唯物论。但另一方面,他又坚持我们所知道的世界一切事物,都只是一些感觉。

唯物论认为,世界的一切现象在本质上都是物质的,并且认为物质本身自己就会变化发展。世界上的一切千变万化运动发展的现象,都是物质自己的变化,不需要任何物质之外的神秘力量来推动,包括木头会腐朽,石头也会风化。

在欧洲,这种唯物论是从十七世纪就流行起“机械的唯物论”,认为世界上一切千变万化的现象,归根结底,都可以看作各种不同的位置变化和数量变化的表现。

凡是否认物质本身能变化发展的唯物论哲学,都叫作形而上学的唯物论。机械唯物论虽然主张物质有位置和数量的变化,实际上不承认物质本身的产生和消灭过程,不承认新旧事物的变化,因此也仍然是形而上学唯物论的一种。和形而上学唯物论相反的,则是辩证法唯物论。

辩证唯物主义认为,世界上一切事物都依照它们自己本身的规律变化发展,而不会服从我的主观愿望,不以人的意志转移。这也是为什么说,“世之不如意之事十有八九”了。

任何事物发展的规律,都有其普遍的方面,研究事物的规律时,自然不能忘记它的普遍的方面,但尤其要注意它的特殊的方面。所谓特殊,我们可以联想自己日常生活中的种种意料之外。

承认事物有自己的独立的规律,并不见得就会把我们引到宿命论的消极无能的泥坑里去。恰恰相反,认识了事物的规律以后,我们就有可以利用这些规律的知识来确定我们主观努力的方向。

我们每一次的认识,只要是正常的认识,总可以反映外物的一方面的性质或一部分的真相。

唯物论的认识论,又可以叫作“反映论”。它承认我们的认识,就是外界物质世界在我们主观里的反映。但是,这种反映,不是一下子就能够认识事物的全部,每一次认识,都有一定的限制,都只能认识事物的一个方面,或一个部分的面貌。

“不可知论”的特点,是认为人的一切认识都是错误的,根本不能反映外物的真相,这样一种极端的主张才要遭到我们的反对。

由感觉器官所得到的认识叫作“感性的认识”,要凭我们的“了解”“理解”来认识,叫作“理性的认识”。理性认识的产生先要有许许多多感性认识积累起来。

经验论者只相信直接感触得到的感性认识,他们认为不直接由感觉器官得到的理性认识,只是我们主观里的东西,而不能反映客观事物本身的真面目,只是抽象的或空洞的名词。

理性论的哲学家,认为我们要求得真正的认识,就不必依靠感性认识。只要运用理解能力,而不需要依赖任何的感觉经验、任何的调查研究,直接就能够了解事物本身的特性,就能认识事物的真正面目。

(伤害性不大,侮辱性极强)

主观真理派主张人们的认识没有客观的真假标准,各人的主观就是道理真假的标准;只要自己以为是想得通的道理,那就算是正确的道理。

客观真理派则认为人类的认识是客观事物的反映。你的认识对不对,就要看你把客观事物反映得正确不正确,看你所认识的是否和外界物质存在的真面目符合。

真理并不一定是绝对不变的,它只在一定的客观情形下才是真理,客观情形变了,真理的看法也就要变。这叫作“真理的相对性”。

真理有相对性,同时也有绝对性,一切真理都是相对真理和绝对真理的统一。

世界上的事物都不是孤立的,每一事物都和周围的某些事物有一定联系,都和这些事物有互相依赖、互相制约的关系。

对立统一的规律是说,世界上任何事物,都包含着互相反对的许多方面,这些互相反对的方面经常发生冲突、斗争。

新的东西不仅只是另外的东西,它和旧东西还有着密切的关系,就是,它还把旧的东西的某些内容保存下来。学习就是这样的一个过程,不断的更新我们的认知。

这本书非常适合对哲学感兴趣的人阅读,书里有丰富的案例,贴近现实生活,能够让人更加理解那些相对抽象的概念。