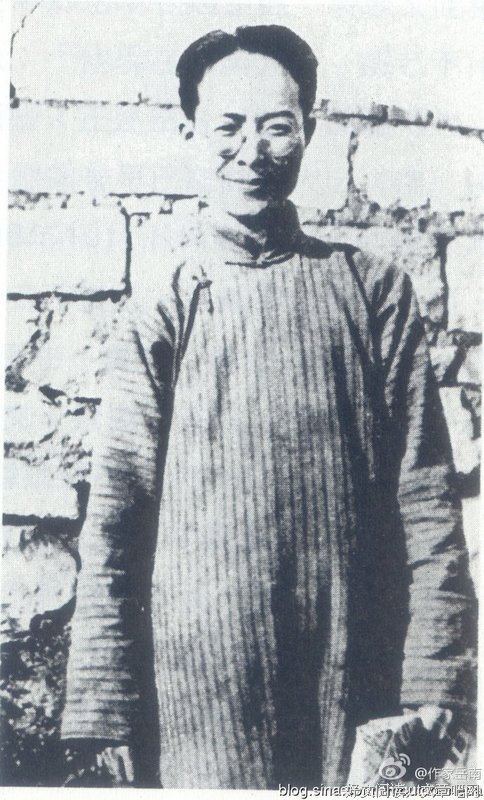

漫画大师方成的世纪人生

看方成世纪人生,如何把漫画融入人生

8月22日早上9时54分,中山籍漫画大师方成因病在北京友谊医院去世,享年100岁。方成先生与华君武、丁聪并称中国“漫画界三老”。

方成,原名孙顺潮,广东中山人,1918年生。中国新闻漫画研究会名誉会长。早年毕业于武汉大学化学系,曾任上海《观察》周刊漫画版主编及特约撰稿人,《人民日报》高级编辑。

《漫画的幽默》 方成著

作者方成以漫画为例,解释幽默的运行方法。文中包括幽默并不深奥、不协调的滑稽、出奇种种、失常、出错造成的滑稽、由奇谈到巧等。

《方成 世纪人生》

人民文学出版社 2014年05月01日出版

方成为我国漫画家,以画漫画和写随笔、杂文著称。方老今年已经九十三岁,作者近一个世纪的生活和经历都记录和表现在他的自传作品中。

前几年,朋友就劝我写自传,那时我正忙,没顾得上。但是由于几十年来从事文艺工作,在创作和生活各方面,总会有所感而为读者所关注,这些都值得写出来。近想到,已届耄耋之年,还是现在写吧。好在都是自己身边的事和自己所想,写起来不难,也就打定主意开始写了。我平时画漫画,写杂文,都是评论性的作品。因为写惯了,也想借这种写法,叙中有议,或者借自己的生活阅历,理出对生活的深刻认识。所以我立意由感而发分题来写,既是回忆,又是评论。先交代简历,然后按时序写下去,想到什么写什么。

画 忆 平 生

文 | 方成

记得是为答记者问,我写过打油诗:

生活一向很平常,

养生就靠一个字,

忙。

如今我已退休,耄耋年华,还要忙下去:一为解闷,二为养生。我以画为生六十年了,画的都是身外世事,现在想回顾自身,借画笔记下来。

一、 家父在北京工作,那时称北平。但我童年是在祖居广东香山县度过的,今称中山市。在南蓢镇左埗村生活五年。那时的事我还记得一件:

我到村里小铺打酱油。走回路上,一位大叔指着我说:“看哪,你那瓶底是漏的。”我一听,赶紧翻过瓶底看,酱油打瓶口漏出,洒了一地。

二、 村里常有生意人来。有扛着布卖的,有耍猴儿的,有看相的。一天,看相的走到我家门口,指着我对我妈说:“这孩子,败家子相。”我妈怕花钱,不理他。过几天,另一个看相的看我也这样说,我妈还是不理他。

后来我父亲知道了。在他被裁失业后,就不想要我继续上学。我叔叔不同意,他供我上学。

三、 广东一般人家就是一座房子。有三个门,靠外的是半身高的薄木门,中间的是大约十根圆棒横排制的,叫“搪笼”。我曾在夜里从搪笼钻出来到夜校里偷看。我在别人家里,见墙上挂的山水画,看来有趣,走在路上,就学着在墙上画。画四下就画出房子,画一下弯的就是山。

四、我九岁回到北京。我家搬到北京西城礼路胡同时候,我插班上小学四年级。学校在临近的记得叫帅府胡同的铭贤小学,是英国基督教伦敦会办的。主持教师密池教士,我们喊她“密教士”。她教图画、手工和英文。我最爱上她的课。课本是英文原本,插图很精美,我常临摹。我最爱和同班的梁启永在一起。他会说孙猴儿和猪八戒的故事。

我父亲见别家小学生会看《西游记》,就买过一部给我看。我翻开看了一篇,看不懂,就扔下了。后来知道启永讲的就是《西游记》的故事,我找回《西游记》多翻几篇,才见到有插图,插图后面写的我都看得懂。原来开始我只看那篇序,是文言的,我看不懂,就以为后面都是一样,才扔下不看了。之后我天天看,看得上瘾。看完了就到“西安市场”小书铺里换武打和有趣的传统小说看。《三国演义》《水浒传》《聊斋志异》《七侠五义》《济公传》等等,都看遍了。

五、一九三一年我家搬到西四牌楼路东不远的大拐棒胡同一号楼上,楼下住的是陈家。那年我在祖家街的第三中学初一年级。每天一早在家里就听到吆喝:“三角……馒头。”上学家里给我一毛钱,合二十四大枚铜板。在附近“西安市场”门口喝一大枚一碗的豆浆或杏仁茶,两大枚一套烧饼果子。中午在学校附近小饭铺花二十大枚吃一盘烩饼,喝碗高汤解决午餐。

六、北京走街串巷卖零食的多,有卖蹦豆儿(烤豌豆)的、卖熟芸豆的、脆枣儿的,等等。卖半空炒花生的,很便宜,又好吃,我最爱吃了,常惦记。平常爱玩的就是和同学在一起弹玻璃球儿。都是玩真输赢的。

七、“西安市场”里有小书铺、小茶馆。中间空场里有卖种种小吃的:粑糕、凉粉、豆腐脑、炒肝儿、凉粉、冰激凌、刨冰等等。有撂跤、打弹弓、变戏法、说书、说相声、唱戏等种种曲艺和杂技表演。我常去看,有时和弟弟去听说书,听说杨家将的。下午放学,路过市场就常进去转转。后来我终于放弃大学四年和研究所干了四年的化学专业,改业从事漫画,就受这种“市场文化”的熏陶有关。

八、我十三岁上初中,贪玩,上课只对生物、地理这两门课有兴趣,因为做笔记都画插图。有时画得上瘾,顺手画老师。有一次被生物老师发现,从后面走来,把我捉住。要我下课到休息室见他。我胆战心惊地去了,以为要受罚。不料他很和气,把画还给我,说画得还好,但不许上课画画不听讲。

九、我上到初中三年级,父亲见我爱画,就拜托同事,也是画家胡佩衡先生带我到著名画家徐操(燕荪)先生家,拜师学画。他交给我一幅他的人物画要我带回家临摹,画好下周日上午还他。他看了我临摹的画,就此指点。要我再临摹另一幅,下周日还拿到他家指点。以后我每周日上午就自己去了。不料两月后我父亲被裁失业,我学画中辍。但由此我学会用传统绘画描线技法作画。

十、一九三五年十二月,北平发生学生运动。那是为反对国民党与日本勾结,妄图实行所谓“华北自治”的阴谋。大、中学校学生组成“学联”进行抗议,游行示威。国民党军早已南撤,由二十九军保安。九日游行时遭二十九军保安队用高压水龙和大刀镇压,多人受伤。我在学校正读高二,负责宣传工作。同学知道我会画,分派我画宣传画。我参考上海出版的杂志《上海漫画》画了几张,送到“学联”去。如今我还记得贴在学校大门外的那张,画的是一把二十九军用的长柄大刀,那刀上鲜血淋淋,标题“中国人的刀,哪国人的血?”

十一、一九三六年我高中毕业,投考三所大学:燕京大学、武汉大学、河北工学院。我投考燕京为学医,但只此校未能考取。我考入武汉大学化学系,以为可学医药。不料只教无机化学课,和医药不沾边。投考武大那天,上午考过,同乡叔母邀我到他们家进午餐。叔母强我等候炖鸡熟透,不许早退,误了下午进考场时间。幸遇来监考的是我的中学教师,破例许我进场,才能使我顺利考入武大。

十二、一九三七年日本大举入侵。武大被迫西迁四川乐山县。我回家乡度假,学校准我停学两年,在香港大舅家住过。一九三九年我从香港经安南到广西柳州,由二哥安排乘车返乐山回校复学。和同学季耿合办壁报。他知道我画过漫画,就安排我负责漫画稿。不料全校无人会漫画,我只好自己画。壁报出了两年多,我每周必须画一幅。由此学会漫画创作。

十三、那时我所作漫画,题材来自学校生活。那里臭虫、老鼠多,生活无经济来源,自然会成为漫画议论题材。我用笔名利巴尔。

十四、一九四二年我大学毕业,进附近五通桥黄海化工研究社,研究四年。期间曾见来参观的冯玉祥将军。我出实验室画他速写像,和他同来的是我二哥的同学,他要我把速写像送给将军,带我去见他。他见了速写像很高兴地说:“我也给你画一张。”这画我已送给中山市博物馆。

十五、一九四六年,我借调到“永利”公司,和郭小姐相识,她是工程师的妹妹,暂住兄家。见她仪表好又会画,懂粤语,外文系毕业生。其兄嫂外出时,她就约我去谈天、画画。外出远行必要我陪她,我动心了。后终失意,我困扰情急,决意远离。那时入侵日军已败退,我在乐山能见到上海报纸,上有米谷、张文元、丁聪的漫画。我就决心奔上海,凭漫画投稿为生,立即搭水利公司便船出发。

十六、 到上海,先暂住朋友家。见报上某广告公司征聘绘图员广告。我一早去应聘。公司绘图室主任是美籍,要看我画。我画出漫画人物,他决定收容。于是有宿舍,就有作画条件,立即创作漫画投稿,报刊均采纳发表。时值国民党与共产党联合抗日后期,报上发表漫画,上海国民党当局不便干涉(在国民党统治下,其他时间报纸平时不见漫画发表)。这是在解放前我能发表漫画的两年。

十七、报上漫画均为社会生活题材的,以前我没画过,无创作经验,所以开始我所作的多是表现故事的连环漫画。

十八、后来见到米谷他们的作品,便以此为鉴,很快学会作单幅时事讽刺画。

十九、一九四八年国民党军内战溃败,在上海进步画家避险纷纷移居香港,我去了。只能以幽默漫画稿费为生。漫画《康伯》就是那时所作。

二十、此时和端木蕻良、单复相识,在九龙荔枝角九华径村住。那时流落香港的一批进步文化人士楼适夷、张天翼、臧克家、蒋天佐、黄永玉等,我二哥孙顺理、四弟顺佐也迁来了。我和端木三人合住一家,吃稿费,自己动手合备三餐,天天游泳,端木只会划船。过得十分潇洒。一九四九年新政府建立,我们即返北京。

二十一、一九四九年新中国建立。我们三人同赴称为中国漫画摇篮的上海。不料因船进口受阻,我们退出。一月后另乘去北京的船。过天津,随众乘客赴北京。抵京又同受国家对外文委盛情接待。后才知道,那批乘客是停留在香港的民主人士。我与端木三人也是进步作家与画家,就和他们是同志了。

二十二、到北京,端木介绍和王亚平同志相识,他正准备进《新民报》任总编辑。一九五〇年,我跟他去《新民报》任美术编辑。在我编副刊时,我创作一组儿童诗画《王小青》在报上连载。

二十三、一九五〇年冬,我和同事张其华入设在灯市口的俄文夜校学俄文,与同学钟灵、邵燕祥交好。钟灵来自延安,曾发表漫画,由此我们两人开始合作漫画,发表在《人民日报》上。我们的第一幅作品是《谁是多数?》,署名“方灵”。

二十四、我们美术组约六七人,组长华君武,他安排我负责漫画稿件,也创作。组员多是二十岁上下的共产党员和共青团员。我大学毕业多年,被划为资产阶级知识分子,一生资产就是每月工资。常进行学习,阅读《干部必读》几部书。常开会讨论,每周安排两个下午在会上进行揭发、批评与自我批评。我勤学,休息时常做笔记。

二十五、时值朝鲜战争,报上不断有评论。漫画也是作评论的, 也常发表。开始我与钟灵合作,两家相距约二十分钟骑车路程,合作漫画都是在钟家。不料四年后,他家从中南海北迁到后海北官房胡同;我家从万庆馆胡同南迁到前门外华仁路,相距远多了,很难在一起合作,我只好自己画了。

二十六、钟灵和画家许麟庐相识,和我同去拜访。许先生盛情接待,并教我们画传统国画。

二十七、我在一九五七年发表讽刺杂文《过堂》,有人说是右派作品,要划我“右派”,文艺部主任华君武、袁水拍不同意,只记在本子上。

二十八、华君武调到美术家协会任秘书长后,新组长是年轻共产党员。一九六六年发动“文革”政治运动,以执行“资产阶级反动路线”罪名,批斗各部领导,划为“牛鬼蛇神”,押进“牛棚”,监督劳动。我因发表杂文《过堂》被以“漏网右派”“反动文人”的罪名对我批斗。只斗一回,估计是因说不出道理,草草收场,押进“牛棚”,连同我全家在一起,强迫我到处流放、劳动达十年之久。在《北京日报》的我妻子——漫画家陈今言,也是党员,也挨批斗,和我一起监督劳动。她担心幼儿无人照料,终于忧愤病亡,年仅五十三岁。如我不遭难,她是不会这么早就死的,我不会家破人亡的。

二十九、一九七六年改革开放,“文革”告终。我得平反,恢复原职。我即离开美术组,转到国际部。回想“文革”所遭苦难之因,遂创作漫画《武大郎开店》。

三十、 我到华君武家,将漫画《武大郎开店》带去请他批评指正。画中门旁对联原写的是“生意兴隆通四海,财源茂盛达三江”。他看了认为太一般,不如写成与画的内容相合的。我回家想了四天,仿刘禹锡《陋室铭》句,改写为:“人不在高有权则灵,店虽不大唯我独尊。”加横批:“王伦遗风。”

三十一、获国际部主任袁先禄支持,我得两三个月休假,筹备我的漫画展。展品需画大,就用传统水墨画法复制漫画五十张,新创作漫画五十张,均用彩色。

一九八〇年八月,我在北京中国美术馆举行《方成漫画展》。天津电台播出高唱河北梆子《武大郎开店》。各地有人来参观画展。《工人日报》编辑徐进同志借去此画未着色原稿,和画展评论同时见报。《人民日报》也发表这幅漫画。各地报纸发表画展消息和评论。画展一结束,展品就被山东美协毛云之同志借去,在济南展出。各地美协纷纷来借取展品,在广州、南宁、天津、成都、重庆、贵阳、昆明等十几城市巡回展览。一九八六年在香港展出,也常发表漫画《武大郎开店》。画展先后在北京举行两次,在天津三次,广州两次,深圳两次。

三十二、一九七九年一天,相声大师侯宝林来,提及有些演员不大懂幽默,问我:“幽默”在理论上如何解释?我说不出。他说:“咱们都是从事语言艺术的,最讲究幽默,应该知道幽默到底是什么。”我说,去查查。就开始去查书。查各国《大百科全书》和有关文件与论述。先查《辞海》幽默词条。写得很含糊,不对。其他书籍、文件的有关论述也一样讲得模糊不清。

三十三、我只好凭我几十年创作运用幽默的经验所理解“幽默”这个词的含义和运用方法,用小品形式讲解,在报纸上连载。后辑之成书出版,自一九八二年至今,已出版十几本。

三十四、一九八〇年日本漫画家代表团来访。其中一位送我一幅速写画。我需回奉一幅。因从未画过做赠品的画,画得很吃力,为此我开始用传统画法,摸索试作两幅《水浒》人物:鲁智深和李逵。因从无经验,画得不准确,每人都画过一百多张,才逐渐画得像样。宣纸花费不少。

三十五、我一九八六年离职休养。天天用电脑写,想到什么写什么,一为解闷,二为健脑养生。

三十六、我为报社休养所作一《卧僧》,题曰:“笑一笑,十年少,闲事少理睡一觉。”亦养生之道也。