《感化院》影评100字

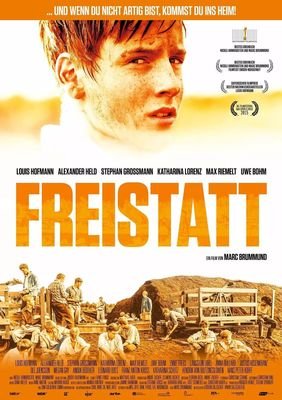

《感化院》是一部由马克·布鲁蒙德执导,乔纳斯·伯格 / 路易斯·霍夫曼 / 杰拉德·亚历山大·海德主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《感化院》影评(一):无

当沃尔夫冈费尽周折逃回家,狼吞虎咽吃了顿饭就被骗回,当至亲的母亲怎么也没有打开车门的时候,当沃尔夫冈发足狂奔但车却绝尘而去的时候,那种绝望的感觉百分之八十传达给了我,所以当他不是逃回而是办完合法回到家,一切物是人非不如不见,只有蛋糕的味道没有变,但也被无意打翻在地,少女的一生从踏上感化院那一刻将永远改变

《感化院》影评(二):他没回去

我外公外婆就像这电影里的妈妈 我妈曾经说过一句:有用时把我叫回去,没用时赶我走。

妈妈居然有这样的家庭。我妈妈就这样因为她的娘家、兄弟姐妹而死。

真是可悲。

男主的妈妈也是这样恶心的妈妈,正因为难才可贵,简单谁要你帮。

第一次看德国电影,真的觉得很好看,跟肖申克的救赎一个类型,沃尔夫冈从一开始想跑到后来绝望到不想跑了,他从以前的有家变为无家可归,真的,剧中沃尔夫冈一开始与***感情是非常好的,到了最后被抛弃了,我看着都心凉,园长这个人物真的是好坏猜不透,园长的女儿也是,总体来说,这部剧就是对人性的解刨,因为是真实故事改编,比虚幻的好看多了。

看了片子,忽而觉得,最悲惨最心痛的事情应该是,在极端的环境里面,自己原本执着相信的那份爱,被众人呼喊“ta根本不爱你,醒醒吧”以后,开始质疑,但是又重新坚定地相信,最后却。

最后却,自己推翻自己。

最可怕的事情就是失去爱与希望。不止可怕,这样的生命,更令人怜惜,更令人想要摧毁背后的黑暗源头。

《感化院》影评(五):我是主角

每一段叛逆青春总少不了那几个因素——暴力、机车、黄书,以及那个谁也看不上偏偏对你有意思然而最终总会劈腿的少女。

说这片一般,因它的确是不怎么出彩。就像所有的电影一样,男主总是正义感十足路见不平拔刀相助,明明是个新人却偏偏总能被唯一的女生青睐。

(未结尾,想到再继续...)

《感化院》影评(六):反叛与反抗

看过的德国电影不多,这是记忆里的第一部。电影讲述了一个青少年反抗与挣扎的故事。反抗在教条的约束下被消磨的如此无力。最喜欢的是结尾,当男主角的棱角被一次次的挣扎磨平后,得到了所有反抗时期望得到的东西,反而一切变的毫不在意,唯有窗户与列车对撞的风是最能被真实感知到的。德国电影确实能引起对人性的思考。这些少管所打着教化问题少年的名义,实质上则是给这些少年的心理创造了跟多的问题。

《感化院》影评(七):感化院

在绝望与放弃之后,Wolfgang似乎真的被“感化”了。他继续在感化院住着,扮演着逃走了的max的角色,吃饭时坐在“牢头”的位置,在舍监刁起烟的时候跑过点烟。他不再逃跑和抗争,不再有期待。直到两年后继父世,他被允许回家。他沉默地听完了院长的道别,平静地上了车。母亲准备了一桌糕点庆祝他回来,兴奋的妹妹讨论着哥哥变成了什么模样。其实母亲是爱他的,只不过这爱太过于平凡,敌不起现实,更挨不过苦难。

《感化院》影评(八):短评

其实主人公的命运一开始就已经决定了,只是他不肯相信(抱有幻想)。主人公从被“活埋”之后的改变其实是他从一个孩子视角看待事情转变为成熟地看待事情(当父母也不要他,自己也未成年的情况下最好的选择就是呆在感化院,而作为感化院里的小头目也可以在院中过的更舒服)

其实感化院同当今的中国教育很相似,它不是教你拥有更好的品格或者更优异的技能,而是训练你去遵守他们制定的规则,只要你遵守他的规则,就能过的更舒服。

《感化院》影评(九):感化院

真的不知道从何说起,看完心情实在太沉重,看了第二遍更沉重,因为我第二遍看懂了更多第一遍没过多关注的细节,体会越多,越是悲伤,越是觉得这部电影简直完美,没毛病! 可是不写又不舒服,这么棒的电影我居然不写感想吗,感想太多啦,可是想来想去都是在脑海中重复电影的情节,我还停留在被震惊的状态。 相信不管大家看了是什么感受,有一点可以肯定你一定觉得这部电影没有白看,因为它太精彩,每一秒都是戏,没有哪个镜头是多余的

《感化院》影评(十):成长与被成长

伴随着每个人成长的同时,人性中丑陋的一面也随之开始觉醒。也就是我们称之为“少男少女的叛逆期”。对于处于叛逆期的孩子,想必每个家长都会感到特别头疼。对于犯了错的叛逆孩子,又该不该有这样的“感化院”,也就是我们的“少管所”来帮助孩子纠正错误呢?

作为一个成人,我看这部片子的时候,有两个观点:1、在逆境中,最可怕的事莫过于和被驯服的野兽一样,放弃抵抗,习惯于被压迫,精神被奴役,逆来顺受。2、成长,长的不仅仅是身体,更是思想!