《罗曼·波兰斯基:传记电影》经典影评有感

《罗曼·波兰斯基:传记电影》是一部由劳伦·布罗泽执导,罗曼·波兰斯基 / Andrew Braunsberg / 凯瑟琳·德纳芙主演的一部纪录片类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《罗曼·波兰斯基:传记电影》精选点评:

●流水账

●

●他要做一艘简易潜水艇,逃出去,还画了草图。

●因为读过《波兰斯基回忆录》,所以虽然没有字幕,我这半瓶子醋的英文还是能够听懂他所讲述的这些故事。第二部波兰斯基的纪录片,当时他已78岁,以年少回忆为重点,讲到父母、妻子时他一度情绪失控,但泪一直留在眼眶里;谈到最初的表演经历时又掩不住的兴奋。受到了触动,纪录与讲述的魅力

●年76的他数度哽咽,他的一生充满了悲剧、成就与灾难。“我遭遇过许多悲剧和厄运,但也有许多足以弥补的时刻,并没一直每况愈下,而是起起伏伏。”

●其实就是一个访谈节目,波兰斯基一生发生的事太多了,这种面对面采访形式难免显得过于单调。

●就是传奇

●他说他不是个迷信者,他说他很乐观。

●波兰斯基在访谈中抽泣了两次,因为他的电影和人生经历,一直觉得他是个很阴郁的人,看了访谈,却觉得一个经历了那么多事的人,更是内心平静,更懂得和自己、和世界相处

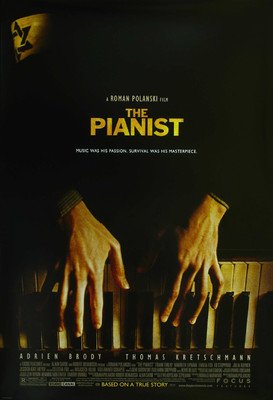

●原来《钢琴家》中很多是他自己的经历。对谈看起来真诚而有魅力,人生太丰富,无法不喜欢。

《罗曼·波兰斯基:传记电影》影评(一):人性的本来面目

罗曼波兰斯基早期曾拍摄过一部名为《灯》的短片,他一贯秉承的电影风格在那个时候就已经基本定型。

倾诉一个故事,可以表达的浪漫、美好到极致,也能用最残忍的手段将美好的事物毁于一旦,往往当你沉醉于他制造的美丽陷阱时,电影便会画风突变,总是在不经意间将观众牵引到两个极端的边缘。

一开始,镜头里展现的是摆放在橱柜上的人偶,再搭配上俏皮的音乐,氛围轻松到让人根本无法联想到之后的反转,其中有一个工匠制作人偶的特写,或许是导演别有用心的在暗示自己对人性的剖析,玩偶的外形就像是一个活生生的人,工匠将一对眼睛安在娃娃的脸颊上,再用头发将娃娃的头顶上的大窟窿遮住,娃娃的躯壳里什么也没有。

在导演看来,人从一开始本来也是空空如也吧。

当工匠离开,玩偶们发出了可怖的私语,黑白电影粗糙的画质和单调的颜色使画面多了一丝诡异感,墙上挂着的水表愈发像是张着嘴巴的狰狞面孔,突然就起了大火,空洞的娃娃不会惊恐的大叫,而是静待火焰将自己一点点吞噬,一个个可爱的人形玩偶渐渐变的扭曲而又丑陋,镜头聚焦向被火焰包裹的水表,它则依旧像一个在大火中惊慌失措的人脸。。。

《罗曼·波兰斯基:传记电影》影评(二):无题

原来这片豆瓣可以全片播放的呀。。。

看的纪录片不太多,因为特别喜欢波兰斯基专门跑去百老汇看了。说实话跟期望有落差。

因为一直是同一个采访者在提问聊天,整个片子的节奏可以说都是跟着采访者的问题走,先是大篇幅讲述了罗曼儿时亲历的纳粹屠杀犹太人的惨剧,一家人如何骨肉分离——当然这对于理解《钢琴师》提供了不少支点,片中的很多细节都来自导演自己的亲身经历,比如父亲戴着犹太人袖标在华沙街头被德国士兵殴打,还有钢琴师躲在阁楼里找到一个豆子罐头费劲力气打开后罐子滚到地上汤汁从里面汩汩流出,这些曾触动我们的神经令我们难忘的场景,在导演那里,其实是从童年时代就深埋在记忆里的终生烙印。

接着就是青少年的波兰斯基如何进入“演艺界”,先是表演,后来又成为导演,之后如何离开波兰去到法国,伦敦,好莱坞,与塔特相识,结婚,怀孕的妻子遭到杀害,几年后自己身陷与未成年少女发生性关系成为被告的窘境,逃到瑞士,继续拍电影,与现在的爱人艾曼纽相恋,生儿育女,去领奖的时候再次因为自己三十年前的旧案被软禁,最终被释放。这一连串众所周知的跌宕人生。

人们说他的一生比电影更传奇。或许是这样。我记得以前在书店写过一小段话推荐他的传记,很多人因他所经历的种种对他充满好奇,毁誉参半,但是真正热爱他的电影的人只会把重点放在他的艺术成就上,他奉献给观众的是电影,不是新闻。

这部纪录片仍旧是把重点放在讲述波兰斯基一生所经历的这种种事件上,对他所拍过的电影都是匆匆地一笔带过,而且主要还是为了串连他的经历,对于他拍电影的初衷啊经过啊以及与电影有关的种种几乎没提。不过对于一部九十分钟要概括大师一生的片子似乎也不能要求过多,只能算是中规中矩无甚新意的拍摄角度吧,看了收获不大,至少没有损失什么。想要了解波兰斯基的艺术人生,我们还是去看他的电影吧。

对了,全片最有意思的应该是,当谈到他在伦敦事业的起步《冷血惊魂》时,老头说,我从来都不喜欢这部电影,这是我艺术生涯中唯一一部妥协卖身之作(It was a bit of a prostitution)。哈哈。

《罗曼·波兰斯基:传记电影》影评(三):Seulement pour 喜爱他电影的人

第一篇观后感 From罗曼波兰斯基:传记电影

客观事实

对犯罪事实供认不讳 按司法程序 蹲过42天监狱 被释放 法官却临时反悔 誓要无论如何也要捉拿他[笑cry] 波兰斯基听闻忍无可忍 先走再说 由于当时是被释放而非保释 护照在手 飞往伦敦 转至巴黎 逾30年后被瑞士的一个新兴电影节第三次邀请 落地苏黎世 被捕 监禁六个月 当然 这些牢里蹲惩罚的确不严重哈[二哈] 到时间四十多年后的今天,无形中于他也是一座大牢了。

事发后女孩儿并没有和波兰斯基直接交涉,一开始波方尽力保护其隐私,但最后媒体还是找到她了。波兰斯基被轰炸多少年,她就被打扰了多少年。

所以他说给她造成的是双重伤害。

直到今天很多人以为但为女孩儿发声,可能在她看来,又只是一次旧事重提,导致的又是过多被关注。

十年前她就说原谅他了。

不过没有人在意……

她说比起波兰斯基本人的伤害,原谅那个法官和媒体更难。

她说希望双方的家庭都幸福。但偏偏最受打击的就是家人。

我真的没有见过如此真挚,勇敢,积极,理智的女孩儿。

受过伤害却很坚强的人,总是令人心疼又有几分的励志…………

祝福她,和她的家人。

微博已经沦陷。DB这边我还是希望能看到纯粹喜欢电影针对电影的评判或者稍理智的声音,正义之士不见得会去了解事实真相,认定的东西不会改变。

他错了,但我认为谴责不应该和作品本身挂钩。

女孩儿的原谅不是对罪人的宽恕,是我觉得她很明智,很积极,正常工作,组建家庭,并没有沉溺在一个不好的过去。

沉溺的可能是你我他。

无尽的讨伐者。

鄙夷一个诱奸犯希望他从地球上消失的人。

支持一个坚持拍电影默默工作在片场的人。

一蹶不振,在我看来才是废物。

讨伐他的价值都没有。

他会消失的,

但他的作品不会消失。

他那些悲伤的丧母丧妻丧娃经历,在我心里总有余悸。

不会有人在意,我看到了,我明白了,就好。

这个朋友真是很好,我喜欢理智又仗义的朋友。

整个对话看下来,打破了我因他电影造成的主观印象。波兰斯基还是比较清醒,理智,也尽可能努力乐观的一个人。就如当时心理医生的鉴定:非因精神创伤。是个聪明的人。但对于发生的事和后果,非常懊悔。

所以动机,就还是性本身了。

[微笑][微笑][微笑]

哎。

洗不了,也不必洗。他自己承认并自食恶果。

已快不惑之年,按照这势头,估计《我控诉》是最后一部了。

我没有感受到他有任何愤慨,若说有控诉,也只有对无良媒体的不满,前妻和胎儿被曼森杀害后是一次大型媒体轰炸,性侵事件更是巨无霸的炸,到现在,当然也不不仅是媒体了,赶上了一场前所未有的平权运动。

我是女尊,从不对平等抱有期待,姐爱咋过就咋过,我开心就好。但我尊重别人,却不奢望对方能尊重不同的意见,哈哈。

我从来慎用道德这个词。我不是神,更不钟意审判别人。

我认可的是其电影的艺术价值,别人不认可也罢。

我难过的是他的母亲,母亲怀着的孩子,亡妻,还有第一个孩子[泪] 历史就是这么惊人的相似,

老头这命[允悲][允悲]

这一生,太苦,太卑微,唯有现在妻子和孩子是温情的那一面。当然,波兰斯基是一个重视友情的人,不知道他哪些朋友唾弃了,翻脸了,但我觉得,总会剩一些吧。

获奖无数又怎样?

奖杯抚不平伤痛,当然也洗不了那个错误。

谢谢那些作品,对我有启迪的作用。

而知晓这份人生经历,我只能说感到自己是个幸运的人,珍惜今日生活吧。

很多伤害是有形的。

人言可畏一定是最厉害的一种无形。

你认为对的,就坚持,不必和我争。

我没有控诉。

我只是哀鸣。

人就是如此复杂。

但别人看到的都是一个简单粗暴的结论。

那个对于电影充满热情的时代已经过去了。

现在生活的每一刻,每一招,一试都被审判。

人在,江湖就在。

艺术很难纯粹。就算有纯粹的艺术,看的人也是复杂的,多样的,跟风的,白痴的,高明的,低级的…………

不过,我在,内心的那一份纯粹就在。

纪念故人,希望孩子们,爱孩子的母亲们,都安好。