十二怒汉读后感1000字

《十二怒汉》是一本由[美] 雷金纳德·罗斯著作,译林出版社出版的精装图书,本书定价:39.00,页数:121,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《十二怒汉》读后感(一):剧本也优秀

1.读剧本比看电影效率更高。 2.剧本比小说冲突更集中,也就是常说的戏剧感更强。 3.8号的怀疑批判,每一个清醒的陪审员都有,但坚持己见而不从众,却不是都能做到的。 4.坚持己见是不够的,要争取不同意见者,需要破题,需要飞刀。 5.个人的声音不被淹没,维护每个人都有发言的权力,需要好的主持人和好的会议制度。

6.十二个愤怒的男人,每个人愤怒的原因各不相同,十二怒汉标题不妥。

《十二怒汉》读后感(二):较真儿的正义

对于法庭题材的电影、书籍、电子游戏我都有着特别的喜爱之情,尤其很期待法庭逆转之时的热血时间。《十二怒汉》的电影和中国翻拍电影《十二公民》我都看过,这次看书更感受到了文字带来的更具视觉冲击的代入感。陪审团12个人的角色塑造都各有不同且十分饱满,尤其罗斯那细腻的笔法把每个人的性格和背景都一一交代,并且节奏掌握的特别恰到好处,从最开始的1人 VS 11人,到主角用逻辑和辩证让所有人都改变想法,起承转合清楚明了,并在结尾留有思考余地给读者自行消化。《十二怒汉》上映之后纷纷又有了日本版、俄罗斯版、中国版,我始终相信一个电影多次被翻拍是好剧本来决定的。最后引用本书译者何帆的一句话来结尾:当下社会价值多元,众声喧哗,与六十年前相比,更需要常识和理性,宽容和共识。

《十二怒汉》读后感(三):★★★★

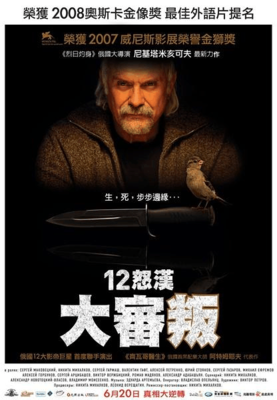

在阅读读库《1705》时,有何帆一篇《十二怒汉》的文章,就是18年出版的剧本的序言。在整体序言中他对比几个版本的优劣,谈起拍摄的点滴,从而延伸至整个陪审员制度。 想起自己对于这个系列作品的观看顺序,应该是电影频道播放的俄罗斯版《大审判》,然后何冰版8号陪审员《十二公民》,然后再是最受好评的1957版。 整体而言,18年的出版的剧本是最贴切于本土改编的这个版本的,最让人印象深刻莫过于3号那句“我要宰了你!”而本土化的改编确实带来了诸如地域炮、阶级仇视这些接地气的做法,但是8号最终身份揭晓却成了最大败笔。 《十二怒汉》的成功,是因为将法庭讨论将公民意识将悲悯情怀通过电影的媒介引入生活,同样的也将整体的门槛放低,让其成为像《洞穴奇案》式经久不息的讨论材料,唤起公民意识的觉醒。 如果要看,不妨再搭上一本《明亮的对话》,将意识埋下,以期未来,收获蔚来。

《十二怒汉》读后感(四):《十二怒汉》小悟

之前法律英语课上看过电影版的,假期买了书来看,用时不到一天看完的。陪审团审理的过程以两幕情景剧的形式呈现,对话直接,没有过多的修饰,何帆老师翻译得很好。剧本从开始就制定下了规则,“如果存在合理怀疑,你们必须做出'无罪'裁决”,此后在8号陪审员的推动下,陪审员们开始发掘越来越多的怀疑,最终12名陪审员一致做出无罪裁决。关于这本书呈现的法学理念,有很多值得讨论,排除合理怀疑规则、陪审制度的价值、保障人权与惩罚犯罪的矛盾……这本书引导读者去思考这些问题,但并没有给出答案,包括最后的落幕也是戛然而止,陪审员的裁决是否准确,男孩到底是否杀了他的父亲,一切都不得而知,但它传达了一种对于生命、对于正义敬畏的理念。封面引用汉德法官的话很让人受益,“自由的精神,就是对何谓正确不那么确定的精神;自由的精神,就是尽力理解他人观点的精神;自由的精神,就是没有私心、公正处事的精神。”

《十二怒汉》读后感(五):陪審員適度的強大性

十二位陪審員,十二種不同職業背景,社會層次,帶著十二種疑慮,一百二十分鐘的交鋒。還未滿十八周歲的嫌疑人最渴望的公道和生命的權利。 陪審團的強大之處充分體現在了英美司法體系賦予每位公民始終有權保留與眾不同機場的權利以及陪審員的組成形式人員身份多種多樣性上。從小玩刀的5號陪審員發現了屍體傷口的不合理;善於觀察的9號陪審員注意到視力模糊的證人其證詞存在疑點;8號陪審員帶有作為建築師的完美執著,堅持尋找疑點推翻解釋…… 法庭不再是專業法律人士的辯駁裁判舞台,而成為了更加表現公民生活思想意願的合理推斷裁決。法庭邀請更多的人 ,利用更多的時間和金錢,從而做到認真負責每一位被告嫌疑人。 就像上文所提到的,這個國家強大在於不屈不撓的懷疑精神和尊重事實的態度。同時提醒我們: “當一個人的生命纂在你的手里時,你是否願意獨立思考,哪怕做一點點的懷疑?"

《十二怒汉》读后感(六):陪審團適度的強大性

十二位陪審員,十二種不同職業背景,社會層次,帶著十二種疑慮,一百二十分鐘的交鋒。還未滿十八周歲的嫌疑人最渴望的公道和生命的權利。 陪審團的強大之處充分體現在了英美司法體系賦予每位公民始終有權保留與眾不同機場的權利以及陪審員的組成形式人員身份多種多樣性上。從小玩刀的5號陪審員發現了屍體傷口的不合理;善於觀察的9號陪審員注意到視力模糊的證人其證詞存在疑點;8號陪審員帶有作為建築師的完美執著,堅持尋找疑點推翻解釋…… 法庭不再是專業法律人士的辯駁裁判舞台,而成為了更加表現公民生活思想意願的合理推斷裁決。法庭邀請更多的人 ,利用更多的時間和金錢,從而做到認真負責每一位被告嫌疑人。 就像上文所提到的,這個國家強大在於不屈不撓的懷疑精神和尊重事實的態度。同時提醒我們: “當一個人的生命纂在你的手里時,你是否願意獨立思考,哪怕做一點點的懷疑?"

《十二怒汉》读后感(七):好书难寻

周末去杭州西西弗买的书,不到一天即可看完,先知道的电影,偶然看到这本书感觉很不错,首先封面和纸张以及排版非常不错,其次这本书不仅仅只有剧本,在前面加了序,序里对各国的几个版本的电影做出了解析与对比,并且结合现实讲解了一下当时国家法律以及相关政策的不足。主要情节是由十二个陪审团成员的对话组成,我原本以为可以看大家如何根据自己已有的线索合理的推理并且证明案件中的被告是无罪的,但我一口气读完整本书后发现,虽然“有罪”VS“无罪”由11:1变成0:12,但并未写明被告到底是有罪还是无罪,这让我对这本书有点失落,不过话写到这里,我忽然觉得结尾也是正常的,毕竟十二个陪审团成员并非专业人士,他们只能根据自己的主观意识和自我感觉去判断被告是否有罪,法官也不会因为陪审团讨论结果而结束这起案件,本书只是为了让大家看到各人对一件事情的不同看法,以及书封上面所说的“当我们义正词严、毫不迟疑为他人定罪时,有没有想过另一种可能”。

anyway,本书值得一看,并且各版电影会找过来刷完,并且会把体裁差不多的《茶馆》看完。

《十二怒汉》读后感(八):陪审团制度

这是一本陪审团制度下断案的范本 最初是舞台剧剧本,被拍成电视剧,受广大民众好评,后来被拍成电影。经过时间的洗礼,曾被多个国家翻拍成电影,也包括中国。也有不同行业的人都用自己行业的知识套用,例如心理学。 我想表达的是对这种陪审团制度的观点,从本书呢最初陪审员大部分都表现出一种事不关己的态度,只想草草了事,忽视了他们做出的决定会造成的后果。大多数缺乏都缺乏对事情真相的认真态度,更缺乏对决定负责的心态。如果都是这样的人,那这个制度就没有存在的意义。个人认为至少要找一些对人对事负责的人,或者说如果案件之后被翻案,他们将受到惩罚,这样或许会变的有点认真的态度。 其次呢就是对于陪审团人员的有条件选择,因为在《杀死一只知更鸟》中就是因为陪审团的群体在律师把事实真相摆在眼前的情况下由于种族歧视导致一个无辜黑人被判死刑,这种情况更为悲哀。所以陪审团制度合理性是存在的,但缺点也很大,如果被选择陪审员都存在认知偏见,那就太糟糕了。 当然这样的设想不太现实,因为本来陪审团制度就有点麻烦,如果再去刻意挑选,这对于处理大量案件的法庭来说效率太低。只能希望尽可能发掘真相,给予合理的判决

《十二怒汉》读后感(九):看剧本的初体验

被书单狗安利来看的,那篇推文也写得很吸引人。 很喜欢这本书的封面! 看剧本,有“一目了然”的感觉。剧本并不长,正文部分只有一百来页,各种冲突也更集中。 这场讨论并没有事先交待案件的情况,而是由十二人进入房间时开始,而我却能在他们的讨论中慢慢了解情况。十二个不同经历的人,并非法律界的专业人士,却经过激烈的辩论,最终达成一致,我看得居然有点激动。结尾还是没给出案件的结局,悬而未决有点小难受啊……不过我还是觉得这个结局不错,有了这个结局我才会不禁想,陪审团达成了一致,但会不会认为他有罪却误伤了好人?或是认为他没罪却放过了恶人?

感觉要去深挖剧本的内涵的话,有很多可以挖掘的。引一句序中的话:“他(罗斯)用平实生动的戏剧冲突承载了复杂的社会命题。” 序蛮不错的,看完之后就能对《十二怒汉》有所了解了。但在看正文之前,已经被序剧透了不少了(其实我并不讨厌被剧透,在这里提出作为参考,初次阅读时可以考虑一下先看序还是先看正文)。 我是第一次完整地看完一本剧本。剧本中的提示语其实并不算多,这样想来,演员理解剧本再表演出来,能给观众一个很棒的观感的话,真的是件很不容易的事! 没有看过电影光靠想象画面感觉还不太够味儿。接下来我大概会去补电影吧!

《十二怒汉》读后感(十):偏见总会遮蔽真相

故事其实很简单,十二位陪审人员在一个下午共聚于一室讨论一个小男孩是否构成犯罪。第一轮投票中,只有一个人(8号陪审员)投无罪,其他人都投有罪。投无罪的8号陪审员并没有实锤证明小男孩无罪,他只是隐约的觉得大家要讨论一下比较合适。粗略一看这个案子已经证据确凿,两位证人指认他杀人,证物也已经找到,也缺乏小男孩不在场的证据,这些已经完全可以定罪。但是在8号陪审员隐隐的不安中,继而经过讨论发现老头的证词与实际不符,他出庭作证可能只是为了受的重视;对面楼女人的证词也缺乏说服力,因为透过一个微小的细节发现她是个近视,可是她明明说透过经过的电车看到了小男孩杀人;关键证物的那把刀插的方向也不对。虽然没有分析出真凶,但是疑罪从无,小男孩最后被投了无罪。

陪审团制度起源于英国,但是现在已经变化巨大,1933年,大陪审团制度已经废除,并大幅限缩民事案件适用陪审的范围。事实上,早在20世纪初,美国司法界就掀起了陪审团存废之争。但到21世纪,尽管废止陪审团之声不绝于耳,但始终未被提上日程,毕竟,这是联邦宪法赋予每位公民的权利。

司法公信力的提升与社会共识的形成息息相关,陪审团其实就是一个探寻常识,达成共识的过程。尊重常识、独立思考、理性判断,仍是司法审判不可或缺的要素,更是司法公正的生命力所在。

偏见总会遮蔽真相,用心思考,方能拨开云雾,用事实还原真相。