衰落与瓦解经典读后感有感

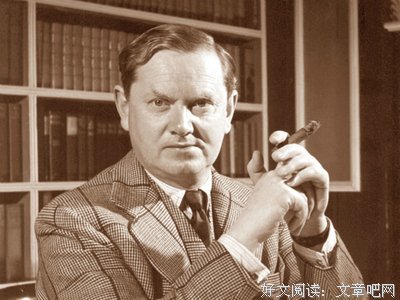

《衰落与瓦解》是一本由【英】伊夫林·沃著作,上海译文出版社出版的精装图书,本书定价:35.00元,页数:264,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《衰落与瓦解》精选点评:

●缺陷明显,风格初成。

●I like this tone.

●伊夫林的英式幽默依然是脱离了时代和阶级背景后就没那么好笑了,很多高分给到,我倒觉得有点附庸风雅。

●3.5;堪称文学史上最没存在感的男主(反倒是一众配角各具特色),称之为shadow witness或“存在的意义只是把一连串的事件联结起来”,具有典型的英式优雅克制,行文简洁留白,暗布槽点,既讽谑又哀伤;他始终无法融入任何一个阶层,始终只是生活轮盘的旁观者,从流经他身上的诸多戏剧化事件来看,这个“没有个性的人”仿佛是彼时衰朽社会的一面小小棱镜,折射出的光怪陆离简直把这个国家的方方面面上上下下黑了个遍,荒唐得让人发噱(监狱段乃高级黑色幽默),心酸得惹人心疼(实诚人从来不适合掺合到任何游戏)。从原点回归原点的轮回结构再次暗合「轮盘」意象。

●沃叔真的是惊喜呀

●三星半。沃的文笔挖苦调侃,很好看。但人物如玩偶,情节如闹剧,缺乏一点回味。不过作为讽刺作家,他是很出色的。故事也讲得非常好。

●我知道!这本书的主角是菲尔布雷克

●表面上个个文质彬彬、冠冕堂皇,实质内里却互相倾轧、骗财骗色、利用陷害。难道躲在幕后冷冷地述说一些隐晦的传闻,让你揣摩半天才领悟其幽默的要害,这正是英式幽默的精髓?

●讽刺是一种精妙的诱惑(我到底再说什么...

●如果David Lodge是热嘲讽,Waugh就是一连串的冷笑话堆叠出的幽默…全书看下来,结构倒也十分有趣,如一场荒缪剧,只有装有一只木腿的(永远的)配角可以不断上场下场并存活下去。想起电影《冷盘》。

《衰落与瓦解》读后感(一):衰落与瓦解在线观看

蚂蚁电影提供在线观看看,希望大家多多来光顾。

《衰落与瓦解》是沃第一部长篇、成名作,通过一牛津大学学生一系列荒诞的遭遇,超然地表现了一系列不公正、非道德和胆大妄为的事件,对社会上弥漫的堕落现象提出了尖锐、深刻而又诙谐、幽默的批评。

《衰落与瓦解》读后感(二):对伊夫林沃的认知刷新

我对伊夫林沃的印象仅仅就是牛津大学和《故园风雨后》,一直觉得他(还有他的文字)的特征就是是脆弱、颓废、优雅、深沉、惆怅,会把人深深带进去,就是81年电视剧那版故园风雨后里两个主角的气质,所以在书架发现他的几本书都是黑色讽刺小说的时候都有点愕然。就借了他最早的一部《衰落与瓦解》来看。看了几页的感想:伊夫林沃,我不认识你。

(其实仔细想来我也压根没读懂《故园风雨后》,虽然感受到肝肠寸断的悲伤,但宗教家庭的压迫之类的东西完全没看出来;对他和他的书的印象也是自己幻想出来的)这也太不一样了【追加:后来意识到《衰落与瓦解》是他25岁的时候写的,《故园风雨后》是40岁,的确不一样】刚看一点,一堆人名就一茬茬地冒出来:而我甚至一个人物的形象都想象不出来(后来发现我都没看很重要的序章)。开头就讲了这么一系列不公的境遇与糟糕的人们,就已经看到讽刺的意味了,果然整本书都是在讲社会的decline and fall。到后来的格莱姆斯、玛格特、泰戈拉斯,整本书里就没出现过单纯善良正直的人;保罗在监狱里反而觉得更开心自在,也特别讽刺。整个故事分了三个部分,第一个部分保罗非常不公地被欺凌后反而被牛津开除,【追加:一直记得大一英语听说课上放关于牛津和剑桥battle的视频,牛津大学:我们这里出了一位伊夫林沃!……但是他其实不是被牛津开除了吗hhhh】然后又进入一个低等的教育机构;第二个部分因为玛格特,算是接触了上层社会,不过没真正踏入又因为里面的黑暗被冲到了第三部分:监狱里。最后他“死而复生”又回到牛津就读,充满了戏剧性。真就年轻的时候都在愤世嫉俗批判社会呗。我不喜欢。

看得不是很顺畅,在图书馆差点三次睡着。人物们各自的特征我也把握不清楚,只觉得他们各个话多,一说话就长篇大论;书里好多论述都出自人物之口。我都看不清保罗作为主人公是个什么形象(书里也专门说他不是真正的主角,他的影子穿起了很多故事),只是随着他的经历看到一些乱七八糟的人和事。

读完书之后上豆瓣看,基本上都觉得精彩的不行……但是我真的不喜欢,get不到精彩要一口气读完的感觉。伊夫林沃竟然被称为“一个真正的幽默天才”,好雷。比起读这本书,我简直要怀念大一上学期看《故园风雨后》剧集然后抑郁悲伤好几天的状态。美丽的致郁神剧。

四月末的追加:因为写得太难看了被我和朋友反复拿出来拉踩

《衰落与瓦解》读后感(三):读《衰落与瓦解》领略讽刺韵味 文/陈增爵

《衰落与瓦解》是英国著名作家伊夫林·沃的成名作。在上海译文出版社引进的这部长篇小说里,他讲述的故事中有犯罪、牢狱、欺诈、假死,有卖弄风情美妇的情色挑逗,有初涉世事青年的迷茫,有官场权术的纵横与权势和美色的交易。在当今的“写手”看来,如此这般的情节,是想像的文字任意施展的广阔疆域。如果不作放手铺叙,简直是暴殄天物。可伊夫林·沃只是以讽刺笔触,精炼地勾画而不作浓墨重彩的渲染。

《衰落与瓦解》故事的开端,是叙述神学院学生保罗因为行为不检而被牛津大学开除。尽管他原本是个品学兼优的好学生,所谓行为不检仅是遭受牛津那些贵族学生的恶作剧所致。可是无辜受辱的他因为家世平平,只得忍气吞声地离开牛津,在北威尔士的拉那巴城堡小学充任教师,解决生计问题。在那里,保罗结识了同是教员的格莱姆斯和普伦德格斯,拉那巴城堡小学的校长费根博士及其两个待嫁的女儿,还有管家菲尔布雷克。费根博士要求保罗给学生比斯特切温德“开小灶”教授风琴课……小说的情节就这样平庸,但并不乏味。因为读者在阅读时会有读狄更斯作品的似曾相识感觉。狄更斯的讲述就是如此不紧不慢,可又蕴含英国式的幽默,嘲讽那些所谓社会上层人士。伊夫林·沃可以说深得狄更斯的衣钵真传。《衰落与瓦解》分成三部,第一部中,他的文笔慢条斯理,展示教员格莱姆斯和普伦德格斯,管家菲尔布雷克对保罗各自叙述自己的经历,诡异的是,他们的身世叙述,有数个具有传奇色彩的不同版本。其实,那可是小说人物的登场锣鼓哟!这三人和学生比斯特切温德,将是小说主人公保罗命运发生变化的关键人物。果然,《衰落与瓦解》第二部立即“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”:学生比斯特切温德的寡母马格特邀请保罗来自家城堡做客。美色与财富兼具的她欲擒故纵,考察了保罗的性能力后宣称下嫁保罗。被马格特美色所惑的保罗中了圈套,在与她婚礼前锒铛入狱,成了马格特经营非法卖淫勾当的替罪羊。

《衰落与瓦解》的第二、三部,是贵族上层的伪善和监狱黑幕的污垢之写照。英国式的幽默和嘲讽,化身为速写的简洁、传神,即便略有侧重的场景刻画,也是笔触一如钢笔画之简练。小说情节涉及人物的假死和更名,死而复生、改头换面、李代桃僵,说其跌宕起伏,毫不为过。可是,作者都略作勾画,只是文笔所致之处,犹如饱蘸着讽刺的墨汁。书中人物的外貌勾勒多半寥寥数笔,却因辅之符合其社会角色的语言表述,特别是人物的对话而相得益彰,又有供读者回味的悠长余韵。这正是伊夫林·沃的艺术造诣和美学追求。《衰落与瓦解》中对话与人物的匹配,犹如影子对事物的贴身紧逼。作家的全知全能视角如同光照。有了这光照,小说里的角色立即鲜活生猛,无须多添赘笔。不仅如此,伊夫林·沃的能耐又在于将那光照里掺兑进了嘲讽的精魂——他唆使嘲讽修理那时代欧洲上流社会的道德沦丧。那嘲讽仿佛是挂在作家嘴角一丝俏皮、一绺若有若无的坏笑。书中那句不止一次出现的祝酒词“为命运这歹毒的妇人干杯。”在小说结尾的现身,犹如画龙点睛。那正是一丝俏皮、一绺若有若无的坏笑之借尸还魂。

小说中保罗的命运变幻,正是为了讲述那个时代的“衰落与瓦解”。伊夫林·沃在书中说:“保罗根本当不成小说的主人公,他存在的意义只是把一连串的事件联结起来,而他的影子是这些事件的见证人。”伊夫林·沃的这句话,应该是生怕读者会错意而特地提个醒。

文/陈增爵 新民晚报 2013年10月27日

《衰落与瓦解》读后感(四):“圆”的意象——关于生命本质与秩序重建(一些零碎想法)

尽管伊夫林·沃这个人常被认为具有保守倾向,一位出身中产但对贵族阶层心向往之的social climber,许多评论者都指出他的小说有强烈的狄俄尼索斯精神——疯癫、残酷、幻灭、蔑视一切既定秩序。这个在希腊神话中象征着非理性、暴力死亡、重生的人神之子,在沃的这部小说处女作里时有出现,化身为具有周而复始之内涵的圆环意象。

首先要提到小说的核心意象——露娜公园的大转轮。小说中,建筑师Otto Silenus将生命比作大转轮。其实,Silenus是森林之神,也是酒神的随从,如果看过尼采的《悲剧的诞生》,会记得书中引用的国王Midas和Silenus的对话:Midas为了探究最高的智慧而抓住了无所不知的Silenus,但Silenus告诉他的则是:人最大的幸福就是不存在,第二好的就是死亡——说的是生命和存在必然是充满无序和苦难的。小说中,也是由这个名为Silenus的建筑师(耐人寻味的职业安排)说出这段关于生命本质的名台词的。他说,生活是游乐场里那个疯狂旋转的大转轮,人们争先恐后地爬上去,寻求生命的极乐与战栗感。即便被甩下去,也会锲而不舍地爬回来;越是靠近这个轮子的轴心部分,转速就越慢——站在那里的通常是深谙这门生意的人,也许还会在那处地方翩然起舞也说不定。Silenus说与其将人类按照性别划分,不如将他们划分为静态的人和动态的人。在他看来Pennyfeather属于前者。

虽然建筑师Silenus的圆盘比喻被放在小说后半部分,但圆盘与生命的类比在小说很早的时候就出现了:Pennyfeather在威尔士的那所糟心学校执教的时候,班上有一个名字叫做“Lord Tangent”(切线勋爵)的学生,而他的母亲叫Lady Circumference(周长夫人)。我们知道,切线是擦过曲线一点但不与之产生额外交集的线;而周长是环绕圆环边界的那一条线。事实上,这两位角色的性格和命运都很契合他们的名字,是无法加入生命活动大圆盘的边缘性存在:切线勋爵在校园运动会上,因老师的发令枪指错方向而被击中脚部,随着剧情的发展,我们也从一笔带过的只言片语了解到切线勋爵的伤情发展:他的脚部经历了肿胀、恶化、坏死、截肢、最终死亡。当然,这些都被淹没在主线剧情发展中。在这场残酷的生命游戏里,切线勋爵刚要踏入这个人生的圆环,便擦枪走火,黯然地离了场。而他的母亲周长夫人则是外围的冷静观察者,她有惊人的洞察力,却经常遭到无视。

然而,一旦加入了这个转盘游戏,人是无法独善其身的。静止的Pennyfeather无法幸免于整体而言狂暴不堪的游戏本质。作为主人公,Pennyfeather的主观能动性似乎并不发挥作用。在周围的喧嚣与躁动中,厄运和奇迹不断降临在他身上,把他抛入一个比一个光怪陆离的境遇里:故事开篇,生活规律稳定的Pennyfeather与正在四处搞破坏的Bollinger俱乐部狭路相逢,因为领带花纹与俱乐部成员所佩戴的近似,他被恼羞成怒的Bollinger狂欢分子们砸烂宿舍又被脱光衣物,衣衫不整地在校园里走过,因此被学院以行为不端开除;为了生计,他来到一个偏远的威尔士学校教书,在这里遇到了几个奇葩人物,结下了一些孽缘;与学生的母亲——贵夫人Margot结婚、后因为牵涉进Margot经营的贩卖白人女性的非法产业而被捕入狱;服刑期间,Margot安排了他的假死帮助他逃狱。重获自由的Pennyfeather假扮成自己的表亲再度进入牛津大学研习神学。在经历了这一系列磨难后,Pennyfeather似乎又回到了一切疯狂经历的起点。

虽然Pennyfeather重新开始研习神学的结局让人唏嘘,但很难说他真的从中得到了什么启示和成长。他逆来顺受,任由命运差遣。他唯一一次产生自我意识和叛逆心理的时刻,还是在监狱里,对服刑生活的简洁性与规律心生宽慰,另一方面又对自己为之付出巨大代价的骑士精神与荣誉感产生了犬儒主义的情绪,但也并没有产生更进一步的纠结。他似乎处于两种极端的中间:一边的极端是原学校牧师Prendergast,后来转去Pennyfeather所在的监狱工作。他像Pennyfeather一样追求安稳,但他彻底丧失了生活的确定性,因为他对上帝的信仰产生了根源性的怀疑。讽刺的是,他最终死于一位患有宗教狂热症的犯人之手——这是监狱狱长皈依了精神分析法后心血来潮地对监狱进行改革后的结果。狱长认为犯人的艺术创作冲动受到了压抑,从而导致了犯罪行为,因此给了这位犯人做木匠活用的工具,Prendergast就是惨死在这样的工具之下的。

当人们难以在“生命存在”这个大转轮上找到恒定的点,要做的也许是尽可能地拥抱生命的变幻与兴衰——这是另一个极端。这类人的代表有威尔士学校的管家Philbrick,他编造自己此前的生活经历,但对每一个人的说辞都是完全不一样的。这是一个没有本源身份的人,一个不断重塑自己的人,一位叙事大师。在这个意义上,Margot也是如此,Silenus曾认为她是那种坐在转速最凶险的位置上的人,却能死死抓住围栏而做到纹丝不动。Margot是个充分投入到生命乐趣中的女性:一个经历了多次婚姻的女人,同时情人不断;她生命力旺盛,不断更新自己的原初体验。她在和Pennyfeather确定关系之前,在夜里跑到他的房间测试他的能力,说自己当下的心情宛若处子,仿佛一位初入社交场的名媛(I can't tell you how virginal, really and truly completely debutante)。【Margot宛若处子的发言是我在BBC播客In Our Time中这本书的专题节目中听到的一位教授的分析,推荐大家听】此外,Grimes应该是故事中最富有原始生命力的人物。他丝毫不受荣誉感和责任心束缚,而是完全听命于生命的召唤,甘愿彻底了结现有的生活轨迹然后重启。Grimes在从军期间犯了重大错误而面临着上军事法庭的前景,在军官们给了他自行了断这条更体面的路后,他很直白地向上级表达了他的生命大于他的尊严,因此拒绝自杀;后来,他陷入一场让他感到受到束缚的婚姻,再经历了一段存在主义式的痛苦挣扎后,他佯装自杀,再次开启了追随本心的人生。

沃是出于讽刺的目的写下这部作品的吗?他虽写到了社会权力阶级的野蛮生长,毫无章法与廉耻心地倾轧弱势族类的景象——但虚无主义和现代性不见得是始作俑者。虽然小说的名字《衰落与瓦解》借鉴了爱德华·吉本的书名和Oswald Spengler的《西方的没落》,小说似乎并不是在抨击和哀叹西方文明的颓败与沦丧——某种程度上,沃的幽默速写揭示了文明的另一个更本质的面相:衰落与瓦解是生之欲恣肆生长与巧取豪夺带来的必然结果,而这也必将引向某种秩序的重建与复兴。