《大方 No.2》读后感10篇

《大方 No.2》是一本由安妮宝贝著作,北京十月文艺出版社出版的平装图书,本书定价:25.00元,页数:200,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《大方 No.2》读后感(一):《大方 No.2》:从“一家独大”到“花开多枝”

MOOK书的风潮在国内吹了不少时日了,显然仍是恰当时令,热度不见消减,各路人马纷纷上场,欲从中分一杯羹。安妮宝贝主编的《大方》以关注度而言,是其中的翘楚,今年春季出第一期后,如今再出夏季号,巩固大家心中尚未消散的“红”印象。较之《大方》创刊号的“一家独大”(关于村上春树的篇幅竟占去过半),《大方 No.2》明显更贴近MOOK的本意,“花开多枝”,以杂而不乱的态势均分多位作者的文字,雨露普洒,且贯穿一条若隐若现的主线。

《大方 No.2》有十余位作家,华语有余华、董启章、安妮宝贝、马世芳、陈雪、胡晴舫,国外的有奈保尔、太宰治、钦努阿•阿契贝等,文章体裁自小说至散文不等,看似零珠散落,其实细看,编者是有其用心的,那就是倾向于反映第三世界的社会生活之生态。即使非尽数囊括,但如此的思路是可以牵丝扯蔓,不妨在阅读中析出的。

诺贝尔文学奖得主V.S.奈保尔本为特立尼达和多巴哥裔,如今写《非洲的假面剧》,或许别有滋味。在非洲,有人问他,“你来自哪里?”奈保尔说,“特立尼达。”对方一脸茫然。这就是第三世界国家人们之间的认知状态,互相的隔膜远远超过对西方国家的熟悉。奈保尔写种族隔离之后的南非,在“妥协式”自由之外,还存在多种声音、多种状态。如曼德拉夫人所说,“建立真相与和解委员会的构想并不现实,因为它揭开了难以愈合的伤疤。当你得知心爱之人死前所遭受的虐待与暴行——死亡原因、死亡地点、受虐情形、遗体处置——你又怎能宽恕或忘却?”历史与政治的复杂性正在这里,任何单线条的解决方式都有虚空之处,面对纷繁的现实与幽深的人性,时现苍白之色。

而余华的《给塞缪尔•费舍尔讲故事》是化“命题作文”为自抒胸臆,讲了三段中国孩子的捕鱼故事。平凡的故事遭遇了中国的“文革”,释放出了别样的意味,让人想起余华的《在细雨中呼喊》。那种少年的青春期成长与特殊时世的糅合,灿烂阳光下万物仍在成长,乱蓬蓬与勃勃生机掺杂。台湾作家陈雪的短篇小说《沙之书》,与博尔赫斯的名篇同题,倒也没有辱没这个名字。儿子与父亲的关系是个老话题了,而这里的父亲是自大陆逃难至台湾的第一代,“受困于往事与某个无法辨明的出处”,向故纸堆里倒退和逃避是其选择,这于儿子来说是难以理解的。作者写出当下的窘境,也扫视了历史的纵深,做到了以短小的篇幅容纳极多的东西。

作为美国汉学家和翻译家的比尔•波特,其《飘飘歧路间》是他者对第三世界文化的探视与解读。波特对将唐诗翻译成英文的看法很有意思,“拙劣的译者跳舞时要么是踩在诗人脚上的,要么在舞池的另一端与诗人遥遥共舞。对我而言,译诗意味着贴近舞伴,去感觉对方的能量和移动,但不能靠得太近踩到对方的脚。”他对唐代诗人寒山和韦应物的解读未必有多深刻,但外来的视角总是有其新鲜度的。而台湾乐评人马世芳的《从美丽岛到龙的传人》,对我们来说又何尝不是陌生的视角?美丽岛是陌生的美丽岛,而一首《龙的传人》,先后在海峡两岸唱起,却是如此迥异的状况,不同的解读得出不同的念想,洵为历史与现实的吊诡之处。

安妮宝贝的《在印度》显然是想配合这一期MOOK的主题,但似乎有些弄巧成拙了。从所摄的照片来看,她明明去了印度一游,可其写的文字之封闭状态和自得其乐实在令人不耐。安妮宝贝于印度的描写,让我想起西方殖民者游览上世纪前半叶中国时的走马观花文字,充斥着“祥和”、“安宁”、“顺从”等字眼,鲁迅曾大加讽刺过。前几年的奥斯卡最佳影片《贫民窟的百万富翁》,是英国导演拍的印度题材电影,被评为是对印度社会生活的猎奇,以巧合与浮光掠影来表现对东方的虚假认知。而安妮宝贝显然是有了一套“小资”意味极浓的先入之见,然后在游记中大加套弄,所以,“这些看起来贫穷日常的人有一种出自天性的优美和优雅”,“这样的境地中,人的自得其乐有一种甘愿的顺受,不抱怨没有自卑,是接纳和服从的尊严”,如此的句子处处皆是。矫情是对文章质地的伤害,意识的浅薄也是多少精致的文字无法补救回来的。

不过,MOOK就是这样,主线的牵出容易,想去除诸篇作品的参差不一却是难事矣,现实的因素处处制约之。应该说,《大方 No.2》已经做到了很好,可读的文章占去大半,这是一本MOOK的分内之事,也是延续的理所当然。自然,“花开多枝”不妨碍主题,主题的完成亦需要诸花的捧场。

《大方 No.2》读后感(二):邵国轩

http://baike.baidu.com/view/6558999.htm

hhttp://baike.baidu.com/view/6558999.htmttp://baike.baidu.com/view/6558999.htm

《大方 No.2》读后感(三):深度文章

看到《大方》想到《独唱团》两者间有很多相似处,都是经典的整合,不过取材的角度不同,《大方》更加有深度。不过相似的地方都能让人从书中读到很多不了解的作者的作品。《大方》中的《非洲的假面具》读来颇觉困难,可能非洲毕竟不是我们关注的重点,所以当作者以一种很分析与深刻的语言来讨论时候,我发现自己很难理解,当再次阅读时侯才看到作者原来是诺贝尔文学奖得主,我突然对自己阅读困难有点庆幸了,毕竟他能获得如此奖项,说明他的思考与作品反映的问题也必然非常深刻,而自己不过是一个普通的读者,多读几遍也很正常。专栏是安妮宝贝的《在印度》其实对于作者一点都了解,她的作品我从来没有读过,不过就是一直知道她的书很热销,这应该算是第一次阅读她的作品。我很喜欢这种形式的文章,文加摄影的方式让阅读者在图片与文字中徘徊,这种阅读体验很是畅快。《在印度》中提到定焦,这似乎是摄影知识,看到很多插图的效果,我想作者应该是提到一个懂摄影的人,不然那些图片为何那么有生命力,可能提到印度人们都会联想到宗教,菩提迦耶的菩提树,这可能是所有人都渴望了解的神秘印度的一部分,看到拍摄图片中僧人那坚定的眼神,不知道为什么很感动,难道唯有那个地方才能让人那么平静,这可能是古印度所独有的。文章最后“人与自然和神性两相归属,我们所需要寻找的心灵道路在任何一个时刻都可以开始,而你所需要的不过是一个开端,一个出发之前的准备”。最喜欢的是《与作》觉得作者的语言很幽默但是却很深刻,“你的想象力非常丰富,说得像小说一样。我说过,我是从小说中来的人。”“小说人物一思考便假。那我们现在这样的对话也很假吧?在旁人看来可能是。那就不是小说的问题,而是真实世界的问题。”可能我们读的文章习惯于惯常的思维模式,这种有点脱离现实的对白让人感到另类的真实,有时候作者有很多的情感是无法发泄出来的,可能会受到很多因素的制约,所以这种类似的语言的形成也成为了必然。<<Googbye>>一个未完的故事,给人很多的联想,不过是作者的经历让人颇多的感慨,也使得这篇文章有了很多深味很值得一读

《大方 No.2》读后感(四):大方第二波

《大方》比韩寒《独唱团》幸福得多,在首次进行新文艺“杂志书”尝试取得成功后,又出版了新一期NO.2,希望沿袭第一期的好成绩。

在创刊号中,大方》用了大篇幅刊登了对于村上春树的访谈,让我们走近了这个谜一样的男子,听他讲述从《奇鸟行状录》到《海边的卡夫卡》乃至《1Q84》的创作历程。其他作者的作品篇幅较小,而在NO.2中,这种情况得到了改善,这次收录的作品,涵盖了包括诺贝尔文学奖和两次布克奖获得者英国作家V.S.奈保尔、被誉为“非洲现代文学之父”的尼日利亚作家钦努阿 阿契贝以及日本拥有最多读者的作家太宰治等著名外国作家的作品,还包括了余华、安妮宝贝等中国读者耳熟能详作家的作品。

《大方》的选文标准在我看来还是很有力度的,虽然在创刊号中我对黄碧云那篇晦涩的文章仍心有余悸,却欣喜的发现本期中阿契贝的《战地女郎》不失为一篇佳作,厚重的题材、老道的笔法,讲述一个真诚的故事,让我对这个原先并不熟知的非洲作家有了新的认识,并希望以后多寻找他的作品来看。太宰治的作品在日本被称为永恒的青春文学,他的作品大都是自我生活的写照,主人公大多落魄不堪,有人称太宰治为“一个死的最多的日本作家”,因为他自杀过五次之多,而他作品中的人物也经常在游历人间之后,选择了自杀这条路。《大方》收录的作品goodbye,在其终于自杀成功之后,变成绝笔,此番收录篇幅太少,也只能从小说的题目中揣测下是不是又有人要告别人间了。

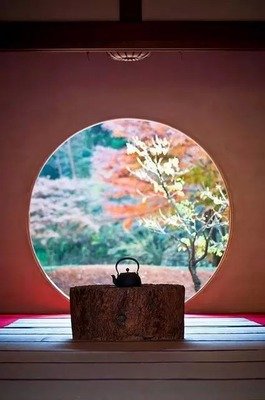

除了重量级的小说和散文、诗歌外,本期《大方》收录了很多美丽的图画,这给我带来了很多惊喜。日本明治和大正时期著名画家兼是任竹久梦二的画,他的作品以体态优雅、温柔多情的女性闻名,但本书收录的几幅风景画,却以浓浓的东瀛风味带给中国读者带来了别样的视觉冲击,温暖的色彩,朦胧的意境,清雅美丽。而美国诗人苏珊玛丽斯万森和画家贝斯克罗姆斯合作的绘本《夜下的房子》,用黑白黄三色,带给读者一个纯净、静谧的世界,在这个世界里我久久沉浸其中,无法自拔。

《大方 No.2》读后感(五):别样的大方

别样的“大方”

读安妮宝贝《大方2》

在印象中,安妮宝贝一直都是很另类的代名词,虽然她的名字屡屡出现在视野中,却并未真正地关注过,这本“大方”的杂志拿在手里时,却不由地对她有了几分好感。

《大方2》的设计让我恍然有时光倒流的感觉,二十几岁时,无数个寂寂的时光里,手边捧着的就是这样肃穆又有些厚重的杂志,那些杂志的名字随着时代的变迁,有可能已走向没落的境地,但那个时代里,对于文学的崇拜,内心里对于作家的景仰,都是在那样一本本的杂志里进行的,一样黑白质朴的封面,一样读起来有些艰涩的文字,可是却喜欢沉浸在这样的氛围里,做着关于文学的梦。

取名《大方》,立意本身已经很明确,就是要给读者大气的作品,在商品经济充斥大众娱乐的社会里,还有一本杂志愿意还我们的精神世界以纯粹,确实很难得。本期选取的作品包括随笔、小说、文本、绘本以及安妮宝贝自己的《在印度》文字与照片,涵盖的文化层面很多,中外作品兼有,大概也是为了考虑读者们的欣赏口味不同而专门精心挑选的。不过读书这种事,每个人喜欢的品味都不会太一样,也许这本杂志本身就带有安妮宝贝本人的一些兴趣所在,我们读者只需要遵从自己的内心去寻找自己喜欢的文字就好。在随笔这一栏里,我比较喜欢的是奈保尔的《非洲的假面剧》,看到一位评论员在揣测这“面剧”与“面具”有何不同时,我内心也是产生着同样的疑惑,个人以为,作者的一些观点还是比较客观冷静的,谈到了种族隔离的历史问题,谈到了甘地夫妇后来在政治上的分歧,谈到了关于非洲的一些作品,都可以让我透过这些点而窥见历史上的一些真相。尼日利亚作家钱努阿 阿契贝的《战地女郎》讲述的是战争带给每个个体生命所遭遇的命运转折,女郎在战争中由一个革命的理想青年最后为了生存而出卖自己的女人,最后却为了救一个困在汽车中的士兵而失去生命,战争是残酷的,可是人心底的那一点点真实却是永远不可泯灭的。《未来之城》是台北作家胡晴航关于城市与自然的幻想之作,你会发现,那里面的东西原本就在自己的心里,只是被这部作品诠释得更清晰。人类太放纵自己的贪婪与欲望了,未来之城会告诉你,我们得到了什么又失去了什么。我喜欢这样的作品。安妮宝贝的《在印度》,有些风尘仆仆的味道,但不是很对我的胃口,没有太触及心灵的语言碰撞。

总的来说,这本杂志是体现了一种大气的感觉,两位插画家的作品是视觉上的盛宴,静静地欣赏时,纹路里诠释的都是心灵里细致的爱与温情。除了《在印度》里几幅彩色照片外和很少的几幅图片外,杂志整体采用的是黑白色调,包括封面,这样的颜色又将我带到了二十几岁的青春时光,看似闪烁光泽的青春,内心里却装满了无数冷静的黑白,那是关于梦想的距离,那是关于现实的沉静,那是一个对于文字有着天然情结的女子,最遥远的回顾。

《大方 No.2》读后感(六):比较文艺

慕安妮宝贝的大名来看这本杂志。不过拿到杂志才发现,只有安妮宝贝和余华两个作者我认识。

整个杂志看完以后,全书几乎没有写爱情故事的。写得多是文化,如非洲、印度等的。其实,如果对这些地方没有一定的了解,也看不懂他们写的东西。书中有几篇故事我还是很喜欢看的。最喜欢的是余华的。从高中选读课本里《十八岁出门远行》,到《活着》和《许三观卖血记》,我喜欢他生动的讲述那个时代底层人民的苦难。这本杂志里关于捞鱼的故事也很生动。另外一篇是日本作家的遗作。一个优雅男人却遇到了一个贪财的女人。故事也很生动。

我觉得这本杂志比较高端。首先,文化的东西比较少人能接受。其次,对于讲究效率的年代,这么文艺的杂志很少有人能细细品读。我还是更喜欢张悦然的《鲤》,可能是我们的时代和关注点相同的缘故吧。另外,我不喜欢光洁的纸张,更喜欢粗糙的纸印成的杂志。跟以前的《现代文学》那些似的。

《大方 No.2》读后感(七):书香正浓时

丰茂麦田中一位妇女独自前行,是在回家的路上还是驻留麦浪中,洗去铅华,还原本色,在黑白的世界中得以保留,是否寓意自身在文学的道路中独自前行,发现、寻找、汲取那一颗颗果实,让更多的读者吸收其中的精华,对于读者难道不是一件享受,这是我对封面照片《漫步于时间之外》的解读。

很早就听说过安妮宝贝,却没有读过她的文章,这是第一次读她的文,看她主编的杂志,跟随她的眼光,去读文、读人,享受这场文化盛宴,就像她所言:这份文艺读物能使人在阅读时获得静谧时光,它暂时离开资讯的、应景的、热闹的、时效的话题,挑选自有风格的作者、文字、图片,有距离感,或者未必都在这个时代里,但它们是美的,它甘愿带有落伍和倒退之气,将它平实、真诚、清湛、开放的思考方式展现给大家,这也就是她所倡导敬畏写作、专注阅读!

这本文艺读物,比《小说月报》《读者》《青年文摘》的范围更广泛,包含随笔、小说、文本、专栏、绘本五个方面,中外作家作品均有遴选,图文并茂,带给人无限的遐想。

我比较喜欢杂志中《战地女郎》和《沙之书》两篇文章。《战地女郎》由尼日利亚作家钦努阿•阿契贝所写,作者以冷峻的笔触,记述了战争对平民造成的悲剧性毁灭。书中写道战争时期,男女主人公的三次相遇,从女郎的变化看到人性的变化,从保家卫国的热血青年到忠诚正直的治安员,再到追求浮华的女孩,在战争时期,人性中贪婪、无助、冷漠、自私等各种欲望彰显出来,在这个群魔乱舞的世界,平民随时都会失去生命,生命如此脆弱,不堪一击。在故事的结尾,小轿车行驶路上,突遇炮弹袭击,人们急忙从车中跑出,这时车中的残疾士兵大喊,“帮我开开门,”没有人回头,只有跑在前边的女孩,回到车边,帮残疾士兵开门,没想到竟与残疾士兵一起命丧黄泉,主题在这里得以升华,原先认为颓废的女孩,善良的本性散发出来,人的高低之分戛然而止。台湾作家陈雪创作《沙之书》,采取插叙的手法,借助几个画面描写自己对父亲情感的转变,从喜爱到厌恶再到鄙视,他认为父亲不自量力,忙忙碌碌一生,只为一个虚无的梦想,为了梦,他日夜操劳,年年岁岁,从不停下脚步,用一生去书写,他在不停地创造,亦如将肉身揉碎成沙,成就沙之书。这份执着难道不能给予我们思考,坚持正确的想法,为理想努力,在回首往事时,最起码自己无怨无悔,不会感叹枉活人生,枉来人世间走一遭。

漫漫人生路,喜怒哀乐皆相随,书香正浓时,慧眼读取众生相,亦做谈资悟人生……

《大方 No.2》读后感(八):《大方》就是安妮宝贝

有一次在《读库》主编六哥张立宪的讲座上,有个同学传小纸条问他,《读库》在某种程度上具有强烈的张立宪风格,对此怎么看。当时六哥的回答大意是,所有杂志,不管是新闻的、纯文学的还是财经的,都会带上明显的主编风格,即使努力的去平衡,也不可能完全抹去。否则让这个人做主编还有什么意义呢?对底下的人来说,你要做的就是服从和适应这种风格。谁让你不是主编呢?想要改变这种风格,等你当上主编再说!(以上大意全凭记忆,如果与六哥本意有偏差请大家指正。)

我不知道同样的问题,问韩寒、郭敬明、安妮宝贝会得到什么样的答案。但从《独唱团》到《大方》,我确实能透过杂志看到主编的风格,抱歉我实在没看过郭敬明主编的任何一本杂志的任何一页。尽管与第一期《大方》相比,我们可以看出这期杂志为达到读者口味的多元化做了更多努力,但它仍然不是一本“容易读”的杂志,安妮宝贝的风格本来就不是大众的,她从开始也没有打算做一本大众的读物。

从这个意义上来说,如果你不喜欢《大方》,可能只意味着你不喜欢或者不再喜欢安妮宝贝了,完全不必说什么安妮宝贝一向如此或者安妮宝贝变了之类的话。谁让安妮宝贝是主编呢?

《大方》第二期中比较喜欢钦努阿·阿契贝的《战地女郎》和太宰治的未完绝笔《Goodbye》。

钦努阿·阿契贝,尼日利亚作家,被誉为“非洲现代文学之父”。《战地女郎》故事一波三折,写一个女人的变化,以及一个男人因其变化而产生的触动。其万余字的篇幅是短小而有力度的,故事情节设定谈不上十分意外,但贵在写实的细节极动人。

太宰治的绝笔《Goodbye》与他在《人间失格》中的风格大不相同,开篇看上去略显轻快。联想到其作品未成,便与情人双双自尽殉情,更觉得其中带了几分古怪的戏谑。

对于本期中的几篇华语作品,并无特别的兴致。其中《与作》还值得记一笔。在一定程度上,董启章的《与作》和其作品《天工开物·栩栩如生》中所表达的很多东西是一致的,其中包括庄周梦蝶一般的现实与虚幻交错的哲学一位,以及明显的受日本文学和村上春树影响的痕迹。

《大方 No.2》读后感(九):所谓纯文学的回归年与胎死腹中的哀悼

11年有了《天南》和《大方》,有了摇旗呐喊的中国当代文学作品的回归。慢阅读的生活倡导,要唤醒文学作品中应有的思考。不巧,文化要大发展大繁荣了,一切没那么简单了,止庵先生用了一个君赐毒酒我自饮之的典故,不愿意絮叨什么。再然后就是第三期胎死腹中的哀悼。我没有买第一期,或许是觉得安妮宝贝打头牌的书还是个商业行为,邀来的文章也不过是当下的热炒。

太宰治其实比村上春树更吸引我,所以最后我买了NO.2,夜下的房子也是在随手翻阅时很能吸引人的图画故事。有静谧感却又富有某种现实与虚幻的嫁接,是阅读。只有阅读带你飞入另个思考的深夜。

马世芳的这篇随笔算作角度独特,台湾的流行歌曲背后流露的政治社会意味,龙的传人,原来最深刻满怀力量的歌词早被改了,甚至是最初的曲调。我们忘却的是歌曲的原貌还是历史的原貌,记忆的场景无从知晓了。从歌曲串起游子,对未曾照过面的祖国的眷恋,一首美丽岛披上了浓重的政治色彩,歌词字字读来都可讲解。唱自己的歌,这是一种音乐还是背后的青年人在那个时代开始了精神寻根之旅,难分辨。机缘巧合下放在了政治运动高潮,而原作者斯人已去了。龙的传人背后的故事和王力宏再次改编唱响,不是做炎黄子孙那么简单。

《与作》带给我的新奇感是此前没想到的。写一个学西方哲学出身而后又去做生意卖眼镜的男主。第二人称的叙述方式,一直在试探发问,你究竟是你吗?最后的结局处预示着爱与性走向最高潮,你需要一个可以看清世界的工具,眼镜是一种象征。大段的对话,无论次交代身份还是过往都很流畅,背后的主题还是人的存在。浅显的一层连手工作坊存在的价值问题都被提出了。董启章被认为是香港新一代作家主力军,就如今年因为西夏旅馆而红起来的骆以军一样,港台作不断走入我们的视野。华语文学的新生力量,这是我看完后蹦出一个概念,很遗憾在大陆的作家中没有看到一个作家让我有高的评价。上海书展期间董启章的专访我在星尚读书里看到了,一个如此纤弱又对于主持人问题回答反应有些慢的人,背后隐藏一股力量。一个如此穿越的小说开头引向了一段寻找存在,追溯过去的旅途,却又处处显示了细节的真实性,世界的偶然性。

飘飘歧路间。很难想象这是一个国外汉学家,我后来才发现自己孤陋寡闻,他的主要方向是研究中国的古代文学诗歌。对于寒山和韦应物诗歌和人生的梳理,对于古诗的理解实在是早已跨越语言的障碍。如他自己所说翻译,首先是学会了倾听,然后才是自己用自己的语言转诉。英语和古代汉语之间的某种语法逻辑有相似性,但主要还是心境的相通,通过所谓禅修的过程。穿插自己的翻译求学路,两个唐代诗人寻求心灵归隐之路的一生,人物之传,他写得到位了。

我懒得说什么文学在中国的堕落之类老调重弹,以及回首望去的期许到失望的情感。没有期待过有这般好,倒也不会失望什么。只是明明有点点星光,却又打散了,多少太莫名了。又或者是我们的所谓有理想文学性的时代远去后,不会有什么再到来时刻。哀悼和期望只是表面工作,该写的人依旧在写,你想看依旧看得到,只是少了个渠道,综合起来给大众看看。

《大方 No.2》读后感(十):淡定了,从容了

第二期终于出来。

想第一期,还是比较匆忙忙乱,而且太多安妮宝贝的元素。

她毕竟只是主编,不是作者,也许会见她眼光和手段,但不必处处都有她的影子。

这一期从容了,淡定了,优容中见出几分厚实来。

Jonathan Franzen很喜欢,阿契贝也很喜欢,当然我更推荐如Alice Munro、Junot Dlaz 等短篇高手,第一期选的写《药店》的Elizabeth Strout很好,甚至希望再选她一次。

很想念伍尔芙了。

几位港台作家,是因为马家辉和叶美瑶么,以前了解太少。

但作品都很扎实。

很喜欢张大春的诗,不知美瑶能否“举贤不避亲”而选些诗,在这个没有诗歌的荒芜岁月,突然有诗出现,即使是古体诗,也是万草丛中一点红。

从容的大家款款而来,美国的,非洲,日本,当然还有大陆的。

我总是对余华心有偏爱。

余华总能坐镇中场,能够压轴。

此来多年,国内读者总是对大陆作家心含轻蔑。

若是能比较麦克尤恩与余华同是残酷中见温情,便能知道余华早已步入今世大方之列。

这一期版式也在变化,设计也在变化。

最重要的是选文也在变化。

也许有一天,当安妮能专心为配角,《大方》必更大方了。

若有一天,连安妮的痕迹都没有了,大方也许会更加大方。

很喜欢,推荐。