《暴劫梨花》的观后感10篇

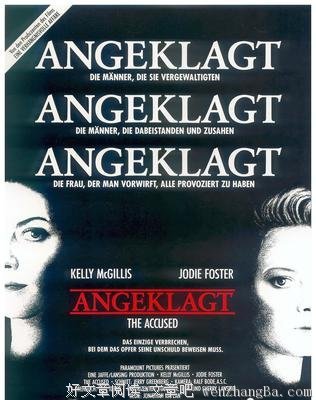

《暴劫梨花》是一部由乔纳森·卡普兰执导,朱迪·福斯特 / 凯莉·麦吉利斯 / Bernie Coulson主演的一部犯罪 / 剧情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《暴劫梨花》观后感(一):观评论之评论

我们应该理智。极端的理智。看了太多的评论。太多的矛盾。例如最近的药家鑫案。沦为了民意的大批斗。其实这又把法律至于一个危险的境地。而且现在太多的人在讨论案情的时候往往会去考虑各种各样的表面的东西。这我姑且归类为犯罪心理或者犯罪原因。我们总是试图去批评或者原谅别人的原因。原来我想的太简单。如果法律能够按照点菜谱一样简单就好了。比如。药家鑫,故意杀人罪。死刑。就这么简单。而不去考虑一些各种各样的附加的条款。。。比如。药家鑫是大学生。学钢琴的,文雅,好学生,奖状无数。这些东西。太多的人因为太多的这个东西而盲目。而矛盾。而我们需要做的就是极端的理智。因为如果从帮助改善别人来讲这可能是有帮助的。但是想想受害者吧。公平。如果法律的作用是惩罚。那么就是公平的。如果法律的作用是帮助人。那是不公平的。我们总是要善待那些犯了错的人来表现出我们的仁慈。这虚伪不虚伪?杀了人了就要受到惩罚。而妄想类似通过原谅来拯救一个人的灵魂的事实在是不靠谱。在药家鑫跪在张妙的父母的面前来忏悔说我这辈子出来会赡养你们之后我第一反应就是你下辈子好好做人吧。我或许比较冷漠或许比较无情。但是,我们不再需要这么多的仁慈了。要不,法律就变成了一个大笑话。

《暴劫梨花》观后感(二):瞎猫碰上死耗子

影片给我一种摄影很劣质的感觉,总之看起来不大舒服。更像一部三流的电影,拍摄很劣质,人物矛盾不够深刻,主题不够突出。

看完这部影片我对女主人公还真的没抱什么同情心,总感觉虽然强奸她的人非常可恶,但正应了现在流行的一句话“不作就不会死”,如果女主自己平时行为可以检点一些,其实这些事是可以避免的。当然这不是为强奸犯辩解,最后强奸犯得到惩治我还是很开心的,只是觉得影片还可以拍的更有深度一些。

如果说影片确实是想反映美国强奸率高这一事实,那么塑造一个品行都很好的无辜女性遭遇这种事不是会给人更大的精神上的冲击吗?搞不懂

为什么还把当年奥斯卡的最佳女主角颁给朱迪福斯特,虽然我不得不承认

朱迪福斯特的演技还是过关的,但是演技过关的人还有很多啊,为什么不

颁给那些演技不错,拍摄的电影又有深度的女演员?如果说这样一部三流的电影只是因为女主的演技还可以的话就可以获得奥斯卡的最佳女主角,那么那些三级片的女主不就更有资格了吗,毕竟人家是真刀真枪的在拍啊。

对这次奥斯卡评委的眼光深表怀疑,你们的眼睛是瞎的吗?那你们这些瞎猫还真的是捉到了一只死耗子,呵呵。

《暴劫梨花》观后感(三):观后感

《暴劫梨花》不似我期望,它还只是在描述个体事件,而我想要的,要么是在正邪斗争中展示人性的复杂与阴暗面,要么是超越个体事件演变成社会问题,像《素媛》和《熔炉》(我这是韩影看多了么)。两者对比,侧面也反映出,”女性被强奸“在社会舆论中远不如”女童性侵“来的有价值并能引起强烈关注。但只要身为暴力侵害的弱者,社会应该对女性和孩童给予同等重视,况且“强奸”是更古老的话题,至今全然无法解决,只能希望《暴劫梨花》这样的电影被更多女性看到,多了解暴力侵害造成无法弥补的身心创伤,哪怕事后控诉全胜,也不如一开始就懂得保护自己。

其实,我觉得此片排成败诉会更好些,社会和人性的触目惊心会给姑娘们多敲几下警钟。

另,不要避重就轻说成是”强暴“”性侵害“虐待”,强奸就是强奸。

《暴劫梨花》观后感(四):We will remember not the words of our enemies,but the silence of our friends.

打出标题这句话,首先想到就是片中莎拉的朋友,在看到莎拉被轮奸后居然掉头拿起衣服就走,太可怕了,这种朋友还留着干嘛。

片中不只是silence,而是起哄了。我一直觉得起哄是一个非常奇特又莫名其妙大家都喜欢的行为。在学校的时候男女关系最喜欢起哄了,明明两个没什么关系的人,偏偏在一两个人YY出什么之后一哄而上开启群嘲技能,很讨厌的真的。片中明显恶劣得多。强奸戏那边采用视角切换,给了大量的起哄的特写,看得只有压抑的沉默的愤怒。

其实莎拉这个人敢站上法庭控告强奸,我觉得就是非常非常勇敢的形象了。在中国要是女性被性侵犯,很难说,很难说她会不会冒着亲朋好友的指指点点,自己站起来反抗。我觉得几率是非常小的。我们好像都觉得女人应该有贞操,荒谬的是总是把贞操这个美好品质跟有无发生过性行为联系起来。一个女人被强奸了?啊?谁还要她啊?大约就是这样。试着把我放进被强奸的情况下,我也会到处权衡,但是我希望我可以维护自己的权益勇敢去指责犯人。

但是在这片子里,莎拉我也觉得她有不好。跟男朋友吵架就可以随便跟不认识的男人各种亲吻是什么鬼,我就是说这一点。看这个片子其实是网上看到有人在讲“女性被强奸能不能怪在她自身衣着暴露”(大致是这样)这个问题的时候别人推荐的片子。前面的问题我是完全反对怪罪在女性穿着上的,这种论调也是莫名其妙。但是片子里并不是怪莎拉穿着怎样怎样,而是怪她乱跟别人亲吻,没有尽早推开。

这一点在法庭上提到的时候会影响别人的印象的,她之前的酗酒和吸毒也会一定程度地影响陪审团的决定。但是这电影里就这么设定了,而且把这次强奸案定下无辜被害者的样子,前后一冲突,旁观者一质疑,也是有点力量的,可能就是在表达,一个案子归一个案子,不要对别人有潜在的偏见。很自然地可以想到局外人,局外人那边两个联系的案子比这个离谱得多。

但是说起来,真的可以不考虑这些因素吗?我觉得是不行的。legal high里古美门就用这种方法打赢了很多案子,虽然是虚构的电视剧,也是可以反映出人们其实蛮倾向于用一件事judge一个人,再用judge的结果看所有这个人的事。一定程度上,这个行为是可以起积极作用的;一定程度上,这个行为就是偏见。很难怎么说。

好像都说完了 最后有一个一带而过(真的一带而过吗...)的

莎拉被强奸后回家打了个电话给妈妈,但是妈妈说话都很敷衍,我当时挺心疼的= =一个人很晚了还打电话的话,我觉得他当时肯定是处在一种非常糟糕的状态下。谁大半夜会打扰别人啊?

昨天11点半了,本来想睡觉了,有一个不怎么认识的微博的人找我聊天。我就立即开启了看视频模式,后来讲讲是因为腰间盘突出很难受不准备睡了+不在家没事情干+妻子在旁边什么都不能干,想想那个场景太虐了。。。那跟他讲讲话也没什么不行的= =

因为我以前也经常有,晚上睡不着想找个人聊聊天但是没有人可以聊的苦闷状态= =不!过!现!在!我都每天早点睡觉啦,所以不会这样了啦。

只是想说......很晚的时候有人找的话......稍微耐心一点好了............

《暴劫梨花》观后感(五):那些被侵犯和被损害的~

这里不谈演技,演技这东西,仁者见仁智者见智,非要用自己的观点去压人一头这人要么是专制狂要么是受虐狂。

The accused是一部优秀的电影,优秀在于它的表达和影响。更和中国目前的“李某某案”(╮(╯_╰)╭打码是怕有人说我侵害了未成年人,好可怕,真的是未成年人么?细思则恐)有着类似的情节和发人深省的影响。

强奸这样一个敏感的词汇,在中国,是每个女性都避之不及的标签,似乎被侵犯被损害成了受害者的责任,她们会被社会架上道德的十字架上,接受别人的指指点点,感受别人玩味的表情,自己从受害者转换成为一场色情叙述的主角,而加害者,以一种癫狂的态度放肆的表达,他们原本扭曲的生活不在意更多的扭曲,而受害者原本正常的生活却被同等的扯入这种扭曲的漩涡之中。这个社会加诸在女性身上的道德指标太多了,而且都是“一票否决”的道德指标,只要你有一项不达标,你整个人都不达标,整个人都要受到道德的指控,受到社会的指点,所以你只能把自己装在套子里,假装一切没有发生,只要不出声,就不会受伤,即使受了伤,只要不呐喊,就不会二次受伤。强奸,不仅是生理上的侵害,更是心理上的侵害,不仅侵害了个体,也在侵害这个群体。

在这部电影中,我们可以看到,受害者要一次次的在不同的人面前去叙述自己的遭遇,把自己的苦难一次次的呈现给别人,这每一次的陈诉,对于受害者来说,无异于把伤口一次次的撕开撒盐,跟前一段时间的新闻“12岁女孩生下婴儿来鉴定谁是强奸者”一样可悲,受害者受到无数审视和打量,而加害者却没有得到应得的制裁,法律也许稍公平一些,但是社会却有着跟法律完全不同的环境。受害者因为自己的过往受到的评判和压力,远超于加害者。

这部电影对于女性权益的保护有着发人深省的影响,当受害者被强奸犯按在游戏机上的时候,旁边那些呐喊拍手喝彩的男性,都是这个社会某些人的鲜明特征,受害者无法自救,社会舆论的推泼助澜甚至是纵容,强奸犯内心并无救赎愧疚,围观喝彩着的变相伤害,女性的懦弱胆怯和对男性的纵容等等交织在一起,每个人都不是一个孤岛,也许今天强奸犯强奸的是一个个体,明天他们强奸的就是民意,后天他们强奸的就是社会,当一个人苦难不被重视,它会衍生成为整个社会的苦难,当一个人因为自己的身份地位和过往等不到尊重和保护,很快,这个社会中的人都会因为自己的身份地位遭受差别对待。是的,公平和不公是随处存在的,不可能绝对消失,但是追求公平正义的信念应该在一个民主自由的国家得到尊重和保护。

“美国联邦证据规则412条规定,强奸案件中,被害人性生活史(与谁发生过、与多少人发生过)、性生活方面的名声(如放荡、妓女、陪酒陪舞女等),在强奸案件中不可采为证据。这条规定是女权主义者推动的,目的是防止对犯罪的审理变成对被害妇女贞操的审理,避免妇女怕法庭上的难堪而不报案”(转载)

有人说“即便是强奸,强奸陪酒女也比强奸良家妇女危害性小”,电影中的受害者同样的受到了多方面的各种盘问,似乎对她过往的道德审判可以说明,受害者受到侵害完全的“活该”和“自找”,这带有极强的罪有应得暗示的指责让人完全颠倒了受害者和加害者的位置,从一起强奸案的视角转移到了对受害者的道德指控。这份对受害者身份的判定漠视了受害者自身所受到的伤害,人人平等也许在某些人心里是遥不可及的空谈,但是这确是现代民主社会的基石,当社会中的一些人总是去强调“对个人的伤害是否影响到了社会”,这份影响的大小来决定判决,那谁来判断这影响的大小?由特定的利益集团?蝴蝶效应存在在每时每刻,今天一个细小的变化,会造成明天翻天覆地的变化,对你的利益影响小,对他人的利益影响大,这份影响又如何判断? 这些人却不去思考“这份伤害对个体的影响”,不去考虑受害者的心情,因为无足轻重,不去维护受害者的利益,因为无足轻重,不去维护受害者的尊严,因为在他们眼里某些人的尊严无足轻重。在一些人眼里,人不都是平等的有尊严的,人是分三六九等的,那些受损害被欺侮的中的有些人,他们的感受是无足轻重、不值一提的,他们是不能谈自尊和尊重的,特别是女性,他们是注定该被侵害的。性权利原本是属于女性自身的,但是在一些人眼里,这是属于男性的,当女性是良家女,也就是说属于一个男性的时候,这份权利是不容侵犯的,侵犯了,侵犯的就是这个男性的所有权,当女性是陪酒女、陪舞女等的时候,她是公共的,她属于所有男性,所有人都可以轻贱她,甚至连“卖艺不卖身”这种情况都没有,因为“他”可以替女性做决定,决定权由不得女性本身。而女性本身其实对受害者也存在敌意,曾经接触过一起强奸案例,当时身边的同性友人说的是“她活该被强奸,肯定是自己不好”,这种观念令人深思,就像是电影中围观喝彩强奸案的一个男性说的话,明明是他们在伤害别人,别人在他口中却成了放荡不堪的表演者,极尽侮辱,他的思想代表了一批人,影响了一批人,通过剥夺女性的正常权利来防止伤害?结果恐怕不乐观,伤害很难被阻止,害人之心一旦起,下一步就是寻找目标而已,每个人都没有伤害他人的权利。

当伤害发生时,受害者的无助才是最大的绝望,这个社会该是给人希望的,而不是让人绝望的,当伤害发生时,我们无动于衷,当伤害结束时,我们冷漠麻木,当面对加害者时,我们胆怯害怕,当面对受害者时,我们冷嘲热讽,其实最终这份伤害,都会被我们承受,成为又一名受害者。只有女性敢勇敢的站出来,维护自己的权利,社会给予最大的宽容和保护,当女性可以真正主宰自己的人生和生活,不在依附男权世俗的时候,女性才拥有真正勇敢自信美好的人格,受害者才能从伤害中走出来,迎接真正的明天。

强奸永远都是一个群体对另外一个群体的侵害,认同这种行为,你就无法保护自己,无论男女,皆然。

“谁都不是一座岛屿,自成一体;每个人都是那广袤大陆的一部分。如果海浪冲刷掉一个土块,欧洲就少了一点;如果一个海角,如果你朋友或你自己的庄园被冲掉,也是如此。任何人的死亡使我受到损失,因为我包孕在人类之中。所以别去打听丧钟为谁而鸣,它为你敲响。”

《暴劫梨花》观后感(六):《被告》影评

看完朱迪.福斯特主演的电影《The Accused》,有些话不吐不快!

影片讲了这样一个轮奸案件:因为和男朋友闹矛盾,娇小性感的莎拉去The Mill酒吧找在这里当侍应的朋友莎莉聊天。她们聊天喝酒。酒店的常客丹尼请她们喝酒。一阵熟悉之后,莎拉和丹尼去弹子机玩游戏,他们在酒精的作用下拥抱、亲热,抽大麻。这时,点唱机刚好播出一首莎拉喜欢的舞曲,莎拉跟着跳起舞来,性感、也很有挑逗性。这时丹尼过去抱住莎拉狂吻。在周围酒客的鼓动下,丹尼把莎拉抱到弹子机上实施强暴。在众人的起哄、诱使和强迫下,大学生巴勃和莽汉寇克也对莎拉实施了强暴。强暴的同时,没有人上前阻止,有一部分人是沉默的旁观者,莎拉的朋友莎莉也悄悄离开,还有一部分人继续起哄,诱使、鼓动,甚至胁迫他人强暴。这是最恶劣的,甚至比那些实施强暴的人更甚。

本来这样一起强暴案件应该很容易判决,但是事实并非如此。由于莎拉之前有一些案底,虽然已经销案,但是仍因此被攻击,显然处于弱势。莎拉处于社会的低阶层,没有家庭的温暖,和同居男友瞎混,这一切都让那些伤害她的人心里觉得她的遭遇是应得的。这显然是毫无逻辑!即使妓女,如果在不情愿的情况下被强暴,她们同样有自己的权利捍卫自己的尊严。很多时候,我们总是带着有色眼镜看人,认为某某怎么样就怎样样,其实我们没有权利这样做。

法律是保护公民的,并不能因为当事人以前有什么污点就不保护他。难道“法律面前人人平等”这最起码的原则都可以无视吗?看到那些所谓的大律师为了自己的名利而故意忽视当事人所受到的严重伤害,比如因为案前莎拉的一些话语而使得多名证人的证词无效,真是觉得他们良心何在、良知何在。甚至会想,这些所谓的法律专家心里到底有没有道德的准绳(法律是最低的道德),事不关己时竟然能如此冷漠和冷酷。他们应该想到,如果有一天这样的案件发生在自己家人或朋友的身上,此时若他人的不作为,甚至阻挠也会让自己陷于绝望。律师如此,一般人也差不多,总是短视。以前,看到那些律师辩论,滔滔不绝,他们很擅长找破绽,然后抓住不放拼命攻击直至打败对手,觉得很厉害。但是,在面临一些傻子都能知道是否有罪的情况,那些律师仍然能“极其专业”,真是忍不住破口大骂。从此片也理解西方为什么要设有陪审团。陪审团成员来自各行各业、各个阶层,他们并不是法律专家,这就有助于他们在判断案件时能够提供良知、道德的人性的一面,以至于法庭上不只是法律冰冷无情(无情不只是因为铁定如山,还在于存在很多法律的空隙,这些空隙往往不利于受害人)的一面。

电影中的案件是有时代意义的,因为打破了原有的“只要没有直接参与强暴就无罪”的说法,而现在,如果你诱使、鼓动或强迫他人犯罪,也将被判罪。不过,把“旁观犯罪进行而不制止或报警”也列为犯罪,这可能还非常远。

《暴劫梨花》观后感(七):The Accused---罪与罚

暴力事件的发生施暴者必然有罪,而作为目睹事件发生全过程的旁观者是否有罪,这就是《The Accused》在向我们阐述的核心问题。

导演在电影的开始并没有向我们还原整个强暴案件发生的全过程,我们是通过肯尼斯的电话、周围人的描述以及莎拉与凯瑟琳的一系列交谈中对整个事件有所了解的。这样的叙事技巧也为影片后面长达3分钟的强暴戏做了很好的铺垫。说起这场3分钟,262个镜头的强暴戏,它创造了美国电影史上强奸戏最长的记录。朱迪·福斯特的成功表演也为她赢得了人生中的第一座奥斯卡。

在整个观影过程中我也曾有过疑问,莎拉究竟是否是she deserve it,现在我可以坚定的说:she don't deserve it。一个年轻的女孩穿着的非常sexy去酒吧有错吗?我们都有过去酒啊的经历,难道我们要穿的非常corny才去吗,因为年轻任何人都有这个资本可以选择自己喜欢的穿着,但这并不意味着你可以随随便便的对待一个人,甚至是强暴。在影片的后半部,电影被告的角色开始由强奸犯向旁观者转换,导演再次向我们展现了人性丑恶的一面。旁观者是否有罪?我想电影中的旁观者已经并非是简单的旁观者,他们早已间接地参与到了强暴之中。正是他们的鼓吹才使得莎拉遭遇了一次又一次的强暴。当暴力事件发生时,你可以选择沉默,因为这是法律允许的,你也可以选则像肯尼斯一样虽然制止不了,但可以去报警并在法庭上陈述真相。但如果你在推波助澜,那你注定难逃法律的制裁,你也是施暴者而且我认为比那些直接施暴者更令人发指。很多事实证明:在群体当中,人会丧失个性,无数个丧失了个性的个体加总后便形成了一个低劣的种群。他们容易丛众,会将一个无意识中的想法付诸于行动,杀伤力之强甚至会使做为独立个体时的当事人都被震撼到。就像影片中肯尼斯的朋友一样,在施暴之后沉浸在犯罪的快感之余,余光看了一下唯一的清白者肯尼斯。似乎在告诉观众,导致犯罪的直接根本原因不是罪犯本身,更多的是围观者的鼓吹,或者说是因为社会提供给了他这样的环境。真正该被判刑的应该是那个社会…

可以说这是一部女权主义电影,但我想说的是,我们不要去考虑电影是站在怎样的立场或者角度来叙述这件事的。首先电影中的这种暴行就需要得到控制与解决。正像影片结尾所说,在美国平均每六分钟发生一宗强暴案,其中1/4的受害者遭遇的是轮暴。这仅仅是1988年的美国,那现在的比例又会是多少?电影里讲述的是一个发生在美国的故事,那么如果这个故事发生在中国那?估计情况会有很大的不同。无论在哪里发生,受害者最需要做的就是say it。只有这样做,才能让施暴者得到应有的惩罚,引起社会上对此类事件应有的关注,而不是隐藏不报或者去做一个丑恶的旁观者。说到电影的表演,莎拉这个角色的塑造的确非常精彩,也难怪朱迪·福斯特会为这个角色争取了长达四年之久,她把这个轻浮、庸俗而又惨遭摧残的小人物表演的栩栩如生,奥斯卡加冕也是实至名归。相比之下扮演检察官凯瑟琳的凯莉·麦吉利斯就相形见绌很多。虽然整部电影略显平淡,缺乏高潮,法庭陈述也并不像同类型电影《好人寥寥》、《一级审判》那般激动人心,但仍不失为一部佳作。至少它引起了普通观众的共鸣,它告诉我们面对恶行我们要勇敢的say it. 我们拒绝做一个丑恶的人。

《暴劫梨花》观后感(八):本想写两句短评,不小心超出140字

正义律师陈有西先生及李家法律顾问兰和先生应当观摩此片,然后去反思自己在李某某轮奸案中的立场偏颇。你不能拿受害人的污点去开脱加害人的罪行,你不能想着加害人的素质、才华、受教育程度或者美好前途而认为其高于受害人一等而罪行理应减轻或者根本没有罪行发生,这些避重就轻的辩护是非常卑鄙的,或者所谓常常打着法律正义之名发声的陈有西律师在判断现有证据时是否存在预先倾向?人类社会中口口声声声称的人人生而平等就是一句屁话,人们总是分高低贵贱三六九等的,同样的罪行也会因社会地位的不同而不同,甚至被豁免。判断力是个神奇的玩意儿,因为有有色眼镜,因为有预先倾向,所以一些公平就失去了平衡。影片中关键证人的出场具有戏剧性的转折意义,现实中有这样良知自觉的证人戏剧出场么,若没有,公平靠什么去维护?

朱迪在影片中的表演相对于其他奥斯卡影后的卖疯卖傻而言较为中规中矩,捧得小金人而归只能说是角色打动了学院评委吧,毕竟影片在美国当时具有强烈的社会现实意义。

《暴劫梨花》观后感(九):「Quotes」

「Ladies and Gentleman, Mr. Paulson has told you the testimony of Sarah Tobias is nothing. Sarah Tobias was raped but that is nothing. She was cut, and bruised, and terrorized, but that is nothing. All of it happened in front of a howling crowd and that is nothing. Well, it may be nothing to Mr. Paulson, but it is not nothing to Sarah Tobias and I don't believe it's nothing to you. Next, Mr. Paulson tried to convince you that Kenneth Joyce was the only person in that room who knew that Sarah Tobias was being raped. The only one. Now you watched Kenneth Joyce, how did he strike you? Did he seem especially sensitive? Especially observant? Did he seem so remarkable that you immediately said to yourselves, "Of course. This man would notice things other people wouldn't." Do you believe that Kenneth Joyce saw something those three man didn't see? In all the time that Sarah Tobias was held down on that pinball machine that others didn't know? Kenneth Joyce confessed to you that he watched a rape and did nothing. He told you that everyone in that bar behaved badly and he's right. But no matter how immoral it may be, it is not the crime of criminal solicitation to walk away from a rape. It is not the crime of criminal solicitation to silently watch a rape. But it is the crime of criminal solicitation to induce, or entreat, or encourage, or persuade another person to commit a rape. Hold her down, stick it to her, make her moan. These three men did worse than nothing. They cheered and they clapped and they rooted the others on. They made sure that Sarah Tobias was raped, and raped, and raped. Now, you tell me, Is that nothing?」

《暴劫梨花》观后感(十):The Accused中的庭审

撇开那些打动人心的“道德、正义、良知、勇敢”之类的元素,这部片子让我首次看到了美国庭审的样子。

原来律师和检察官是这样地对着陪审团陈述观点。

随着双方庭上的你来我往,我仿佛欣赏了一场精彩的辩论赛,双方辩手为了己方的观点唇枪舌剑,以理服人,以情动人。事实很重要,就如同观点在辩论场上的重要性一样,但更重要的是展现事实的方式——即程序,就如同辩论场上的语言逻辑技巧一样重要。这不禁让我担忧,如果sarah遇上的不是kathryn,如果kathryn的能力不是那么突出(在此不考虑“have a deal”情况),是不是sarah也无法打赢官司。

程序的重要性不言而喻,但是如果过分地强调,会不会本末倒置,导致事实的真相被一些技巧性的外因所掩盖......