《错乱的一代》经典观后感10篇

《错乱的一代》是一部由真利子哲也执导,柳乐优弥 / 菅田将晖 / 小松菜奈主演的一部剧情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《错乱的一代》观后感(一):生而具有的暴力灵魂

很少看日本影视作品,但也知道日本影视作品中暴力的常态化。电影围绕少年们展开。主角仿佛有干架饥渴症,需要从暴力中获得自我认同,以暴力收获了俘虏。从主角无休止地打架到他身边的人也被激发了内心阴鸷的暴力因子,可以说暴力是会传染的,也可以说是暴力是被他人逼发的。拍摄暴力的镜头大多用旁观者的角度,更体现人性的冷漠与懦弱,何况角色们渐渐堕入暴力的过程也是人性丧失乃至泯灭的过程。

主角更像一个游戏中不死的boss,打遍天下无敌手,已经有些抽象了。主角的弟弟才更真实,主讲人也说到主角像他弟弟飘忽于躯体之外的暴力灵魂。

整部片在原始暴力也就是肢体暴力的基础上增加了其他暴力因素,如性暴力和网络暴力,但网络暴力片段的添加显得略微生硬。从始至终沉默的暴力没有压抑感,反而升腾起些许快感。这大概是导演的功力所在,但也是危险所在。(毕竟这部电影在日本被分级了)

影片中的音效大多采用自然声,更真实更可怖,让观众有一种毛骨悚然的后怕。为数不多的穿插在影片中的重金属音乐也昭显着这些少年们躁动狂妄的心跟灵魂。 我给8分,为这部电影所诠释的人们内心潜在的暴力、冷酷、狂妄、极端、偏执、彷徨的因子。

《错乱的一代》观后感(二):如果只是被乱拳击懵,或许你会忽略些什么

文|阿嬷 影片主题关于无差别暴力,所谓无差别暴力或无差别杀人事件,简单说就是施暴者在随机的时间随机的地点随机选择他人进行暴力侵犯。它彻底颠覆了冤有头,债有主的传统思维逻辑,使得每一个人都成为潜在的受害者。 所以,你会看到全片一个半小时,主角百分之八十以上的时间都犹如疯狗,沉默地在大街上毫无缘由地殴打别人或是被人殴打,全程给人一种WTF的观感。 我个人很喜欢这个片子,在它极度沉闷荒诞的无因暴力之下,暗藏着一种类似接力赛或是传染病式的隐秘快感。每个人心中都蛰伏着一头猛兽,你害怕它被唤醒,同时又对它可能带来的作用力心存期待,这是非常可怕的。 事实上,在观看的过程中,我一直在等待菅田將辉饰演的角色黑化,也的确让我等到了。在电影里有着极具仪式感的一个细节,即柳乐优弥在游戏厅将他一直穿着的深蓝工装丢给菅田將辉,这一举动简直让我兴奋到爆炸。因为我知道,从菅田將辉换上衣服的那一刻起,他就不再是他了。 这一细节不仅是人物性格发生转变的关键点,也是整个片子活起来的转折点,它一扫前几十分钟无因暴力的沉闷,让故事开始好看,变得让人产生期待。 重新武装的菅田將辉就像被丧尸咬了一口一样,他不再懦弱逃跑,内心的兽逐渐被唤醒,对待暴力的态度由最初的惧怕逐渐转为崇拜、跃跃欲试、沉迷其中,并最终成为暴力的牺牲品。 与之相似的,小松菜奈由受害者变为施暴者也有一个转变节点,即她从后备箱出来后,拿过菅田將辉(还是柳乐优弥)喝过的饮料喝了,但这个细节不如上一个来得振奋人心。

暴力于三人而言的意义是不尽相同的,柳乐优弥对暴力已是享受的状态,他清楚暴力的本质以及暴力可能带给他什么。

小松菜奈本身就是黑体质,她的援交少女以及惯偷身份都暗示着她可从来不是什么善角,甚至比两个男人都要狠,这也与后面她成功脱罪的剧情呼应。

菅田將辉则是暴力诱惑下的牺牲品,他有着小孩的天真和作恶,他还未看清施暴这件事的本质以及可能带来的危险。

而在黑暗之外静待菅田將辉黑化的我,在他换上暴力工装的那一刻,眼睛里放出如他一般的光芒时,无疑也被暴力诱惑了。 就我个人来看,整部电影并非仅是为暴力而暴力,它有非常丰富的人物个性以及完整的剧情走向设定,除了主角,陆续出现的配角,及里面的许多细节都值得玩味。 如果只是被乱拳头击懵,或许你会忽略些什么。

《错乱的一代》观后感(三):暴力无美学

原来的豆瓣账号密码居然忘了,微博关联个小号重新写影评。

《错乱的一代》作为2016年《电影旬报》年度十佳之一,撇开强大的卡司阵容不说,光是迷失青年的题材本身就赚足了眼球。但看了下豆瓣上评分也就6.8,远远不如榜上另一位商业大片《你的名字》。看完电影后完全能理解了,这必定又一部评论两极分化的电影。《错乱》将近三分之二的内容是殴打场面,长镜头拉的人昏昏欲睡,男一整场电影就没有几句台词。然而会看电影的人还是能感受到影片魅力的。

男一活脱脱一个疯子,一个毁天毁地的暴力狂。在实施暴力时,似乎也在渴望承受暴力。完全不计后果放纵自己内心最原始的丑恶。这是否也是一种自我毁灭?相较男一,男二的行为似乎好理解多了。和现实里许多迷失的小年轻一样,他走上暴力之路的起因就是对暴力的崇拜。暴力带给他快感,满足他欲望。然而这些必不能持久,清醒之后看见新闻,对自己的行为只有懊恼和畏缩。胆小才是他的本质。

没有研究过 “暴力美学”一词是从何而来的,但这几年关于这一题材的电影确实风靡。电影主角往往以“正义”的名义挥舞拳头,血腥的部分因电影技术美化从而削弱了其侵害性的一面。然而,冠以正义的头衔的主角实质上仍是施暴者,再炫目的武打场面也仍是残酷的暴力。感谢《错乱》的导演点醒了观众,暴力是无美学的。用豆瓣上一篇热门影评的题目做总结吧:但凡暴力,皆无赢家。

关于主演还有点小感想~

• 柳乐优弥不愧是戛纳影帝,为电影事业的付出也是真儿真儿的。片子里的殴打镜头太逼真了,那清脆的拳头声听得我得都肉疼死了,实在怀疑是否就是实打实的挨了胖揍。影帝颜值也是一流,电影最后邪魅一笑骚气的哦~你国百花影帝能有人家十分之一不?

• 菅田将晖16年也是红惨了吧,之前一直没有get到他的帅点。但看了《错乱》好像知道他的魅力在哪儿了。苏打小哥是个不落俗套很有意思的演员,戏路也很宽。神经质的街头混混,还是文艺的小模特,各样角色信手拈来,真实不造作。

新更:

• 注意到了一个小细节。男二在商场里随意殴打群众时,几个围观的青年是满脸笑意的。或许他们也是下一个男二?

《错乱的一代》观后感(四):你是置身事外 ?还是有参与感

过度的暴力很容易让没有代入感的99.99%的人和这部片子保持距离。极少的台词,90%的暴力镜头,看完了心中能塞下1000个问号。

男主每次滋事前都会观察然后挑好对手。你看着他冷静地站在两个骑着自行车嘲他吐口水辱骂他的高中生里,看着他迂回地骑着车挑衅要撞开两个路上走在一起的混混,看着他迎面走向男二帮他挑好的猎物…

然后,用尽自己最大的力气投入暴力,只要对手还站在眼前,就绝不放他走。输了一场,从昏迷中醒来,吃饭补充体力有了精神,他会重新找回对手把对方打倒在地。他要赢。

因为这些人,都是欺负他的人,都和曾经欺负过他的人一样。所以,他一定承受过,难以忍受的羞辱,没由来的暴力,这个社会欺辱过他,现在他要翻倍地还回来。电影没有具体展现过男主以前的遭遇,但是可以从两个镜头的比较进行推测。

电影开头的打斗里男主抱住要逃跑的对手的腿,就算别人继续对他施加拳头,他依然紧紧不放。电影后半段,因为男主的滋事而被同学差别对待的弟弟,对着来欺负他的人拳脚交加,这个瘦弱的男孩,也加入了战斗,最后有大人赶到帮忙,可是他也没有没有放开其中一个人的腿,依然紧抱着,不让人逃走。

也许,那个母亲早就不在后来父亲也去世的男主,小时候也是这样像他弟弟,一个瘦小的男生,遭受暴力,用暴力保护自己,到用暴力报复敌人,最后沦为一个可以从暴力中找到快感和活着的真实感的人。

你不知道他寡言的性格里藏着什么故事。

看着那些狠狠打在肉体上没有犹豫的拳头,从嘴里鼻子里流出来的浓稠的血液,已经肿到无法睁开的双眼,希望你和我一样,对着这样可悲又可怕的角色置身事外,他有我们没有能力拯救和帮助的过去,有我们要保持距离的未来。

想起两句话。两句话有点偏颇于这个角色,因为也许他真的有绝望的过去,但是可以作为勉励自己的话。

人生是10%这个世界对你做了什么,90%你怎样对待这个世界。

最后表白影帝,yeah~

《错乱的一代》观后感(五):错乱也需要理由呀

到最后一个镜头结束,电影留给观众的感觉是沉闷与不解。 紧接着升起了片名“错乱的一代”,不觉有些好笑。一方面很明显的能够感受到电影的后三十分钟自说自话的结了尾,另一方面电影本身并没有深入地探讨这种错乱是什么,它代表着什么。只是在前一个小时创造了极具张力的影像,而到了后三十分钟,电影的故事节奏出现了明显的问题,完全没办法再延续极具张力的风格和节奏,于是用一种收缩的碎片化的叙事来继续。这个地方倒是挺错乱的,因为没能够延续一种风格成为了一部近乎失败的实验品。 拳头打在脸上真的有必要实拍吗?这个导演可能觉得有必要,于是我们看见近景的镜头里男主角的脸被一记猛拳打到变形,接着又是一拳,都没有切换镜头(我猜测鼻子里的血有可能是自己冒出来的,当然下一个镜头满鼻子嘴的血浆就可能不是真的了)。这场戏拍得尤其真实,真实到让人不能够接受,因为这看上去对演员来说是一种不人道的做法,但如果出来的效果能够证明这部电影价值的话就是另外一码事儿了。 到第二场打斗,影片处理这种临场发挥的小格局暴力场面已经是驾轻就熟,而且主角明显得更会打了,让人不可思议的是这一点竟然不是设计出来的,观众很自然地就能够接受主角挨了一次打第二次技巧、反应、应变能力都会有很大的提升,这是只有实战和真打才会出来的效果。更重要的是这种动作戏的拍法和人物的成长轨迹非常有说服力。 主角在失意之后第一个挑战的是一个路边素不相识的背吉他的路人,可能是因为发泄型人格的相互吸引,或者说是嫉妒。这一段的新鲜不在于动作发生的如即兴发挥一样的连贯、自然而真实有力度,因为好多注重表现生活真实性的日本导演都这么拍。它新鲜在从头到尾、从开始到结束连贯式的记录,和突破常规的时间长度。而从这一段开始影片将表现这种打斗作为推进人物和故事的主要情节。

主角的失意使他流浪街头,而靠挑战街头混混他得到一种历练,一种发泄,一种引起他人关注的方式。这其实没什么,因为主角打的基本上都是一些混混和当地黑帮。如果前一百分钟都是这种打斗的话,这肯定是一部青春基调的动作黑帮片无疑,但导演偏偏要在最后三十分钟玩现实(苦逼)主义,硬生生地制造了一个狗血到爆的结局,不仅没有照顾到观众的期待也没能够完成自己风格化的确立,更白白葬送了展现小松菜奈这一个影片中最有人气的演员的机会。 而回看这部电影,不断累积、叠加、不断升级的生活感极强的打斗场面作为推动一部青春片前中段的叙事的效果就是——它形成了一种全新的前所未有的影像张力。它带给观众极大的视觉冲击和心灵震撼,它将普通电影中的一个点放大无数倍来展现,这种玩法之高级甚至超越所有电影中可见的元素。但是这么玩的一个大前提是导演有足够的能力把握整体的风格、节奏、和故事。而且能够将这种表现张力延续到电影故事发展的第二幕再接下来也就不难了,无非就是补完一个他为什么这么做,以及后来又怎么了,上升一下立意,仅此而已。 而让人意想不到的是偏偏就在这理所应当的一步上面导演玩不下去了,就像片名一样“错乱了”,他错乱在了最后三十分钟的故事结局上面,因此也丧失了节奏,没有了风格,沦为了一部实验性的半成品。

《错乱的一代》观后感(六):只是因为短评放不下!

这片看的我真是难受啊 暴力场面太多了 关键还几乎都是打从头打到尾的失控。 前半段影帝就一直打啊打 拳拳到肉打的血肉模糊根本看不下去......苏打这回演的人渣太深入人心真是吓得我差点脱粉.... 影帝真是演太好了 施暴却冷静克制 最后的笑真是诡异到可怕

有两段配乐非常棒 一段是刚开始时对影帝的手持跟拍 一段是中间的山路行驶 渲染的情绪都很到位

虽然这片各方面都挺好 但我真心还是接受无能 感觉日影还是只能接受日式小清新或是是枝裕和的家庭治愈系............

顺便说一句 大概是对于濑户内海太喜欢 于是当苏打和池松壮亮同时出现在这片里的时候 真的好像突然从濑户内海分裂穿越了 我整个人都不好了......

《错乱的一代》观后感(七):无因的反叛,无垠的暴力

《错乱的一代》遥相呼应的是今村昌平1979年拍出的那部《复仇在我》。不事张扬的反社会人格在绪形拳和柳乐优弥这一老一新两个角色身上体现地尤为明显。《复仇在我》用一件真实社会案件提炼出整个社会大厦将倾前的肃杀、木然,《错乱的一代》则显然铺陈的是其后续的仓皇、无望。创伤二代像冬天才从卵里孵化出的小苍蝇一样,盲打误撞,振翅难飞,温暖的斗室和寒冷的户外隔着层看得见摸不着的玻璃,等待它们的只能是未及长大便被拍死的命运。它们出去的那一刻,也就是尸体被装入垃圾袋扔出去的时候。结合柳乐优弥14岁时在《无人知晓》里演的那个被母亲遗弃,带着几个弟妹像植物一般默默无闻着消逝的哥哥的角色来看,他像蔡明亮电影里的小康一样在电影里同步生长。这个无缘由、无差别释放暴力情绪、静默无言,只有当别人的血和自己的血交融在一起时才会获得片刻安静,总是带着奇怪笑意的少年A不正是那个于无人知晓处活下来的少年所应有的样子吗?与之相比片中那个将懦弱和浮夸结合于一体,一直处在歇斯底里和崩溃交汇处的同伙和那个从受害者变成施害者,由待宰羔羊变成伪装恶狼的女孩才真的让人对这一代人感到绝望,因为它将问题泛化了,弥漫开来,那是雾霾一样的人间景象,而非片尾剃光了头,拧笑着捡起屠刀、立地成魔的地狱幻像。

《错乱的一代》观后感(八):没有暴力是无因的

影片开始于哥哥被人在港口小路一通乱揍,影片快结束时弟弟在同一条路上被“朋友”们揍倒在地,两次赶来拉架的都是造船厂厂长。兄弟这两条线索在时间线上看似双轨并行,实则互为因果。

父亲早逝,母亲遗弃了幼小的泰良和将太离家出走,邻居造船厂厂长看两兄弟可怜于是收养了他们。说是收养,但生活条件非常艰苦:兄弟俩蜗居在杂物堆积的船厂工房,睡在临时搭建的小帐篷里,一地的工业元件和废料说明兄弟俩还有在给厂里无偿做工。但即使这样厂长也坚决表示:“只能养到法定年龄18岁,惹了麻烦立刻搬出去。”为此泰良和厂长大吵一架——低学历意味着泰良无法进入企业过上安稳的生活,而他的闹事记录则会令他失去在便利店和加油站打零工的机会,如果再失去固定居所,那么泰良甚至将无法通过职业安定所成为日薪工作者,只能被迫当一名流浪汉。18岁,对普通孩子而言还未到成年步入社会的年纪,但是对泰良和将太而言,则已经是被社会彻底遗弃的年纪。

已满18岁的泰良终于成为一名流浪汉,带着“无因的暴力”从港口小镇消失了,但我们可以从未满18岁的将太身上窥视泰良18岁前的经历:看似有一群对自己带着廉价优越感和同情心的“朋友”,但这些所谓“朋友”一旦确定令他们畏惧的打架高手泰良犯罪潜逃后,立刻恢复本来面目嘲弄将太“没爸没妈,哥哥跑路”,肆无忌惮的孤立将太欺凌他并对他施暴。如果泰良的暴力真的是无因的,那为何就连性格柔弱反对暴力的将太,在最后也不得不愤怒地挥舞起棍棒?在外人口中泰良是一个“爱惹麻烦的人”,但究竟是谁惹了谁的麻烦?

高中生裕也在街头放飞自我地一边揍着路人,一边高喊:“我要成为海贼王!”死后却被网友评价:“活像漫画里的傻蛋角色”。裕也沉迷于手机游戏中艹遍后宫无数美女的世界,但现实中他要用暴力才能占有美女,最后还以被反杀作为代价。漫画和手游许诺给裕也尊贵的身份和伟大的梦想,虽然他鄙视身为流浪汉的泰良,但在网友眼中身为高浜不良的裕也和能力系流浪汉泰良并无不同,都是DQN(泛指学历低下的人)——彻头彻尾的社会底层人士。不仅如此,裕也即使在社会底层中也处于底层:身为不良却畏惧打架,经常被好斗的朋友菅原等人嫌弃。当菅原骂着“滚开,废物!”一把推开裕也痛揍虚弱的泰良时,原本鄙视流浪汉的裕也,突然对泰良产生强烈共情架开了菅原——他在泰良身上看到了自己无路可走的未来,和反抗社会的希望。被社会遗弃的泰良有着自成体系的阶级意识:他只揍挑衅自己和看起来力量比自己更强大的男性,在他看来女性是无条件的弱者。而在社会底层狡诈求生的裕也,则深谙父权社会阶级序列:父权社会中被物化了的女性是明码标价的商品,并不是真正意义上“弱者”。那些穿着校服的女高中生,甜美连衣裙的OL,华丽晚礼服的陪酒女,甚至是朴素的家庭主妇……社会价值都比裕也来得要高,是裕也注定消费不起的“贵重商品”。裕也对女性的憎恨来自于对父权社会性别待遇差的不满,以及对社会资源分配不公的愤怒。“我早就想揍女人了,感觉超爽的!”裕也殴打和强暴女性,跟翻身农奴对地主家财产的打砸抢没有任何本质区别。

社会中的每个人都兼具受害者和施暴者两种属性。那奈在这两种身份中切换自如:表面是被人占尽便宜的陪酒女,私下却喜欢小偷小摸占人便宜;她在爱慕的打手面前装乖吃瘪,背地里却欺负情敌刁难司机;她被裕也绑架殴打强暴胁迫,但又靠杀死农民和裕也来泄愤。那奈和裕也同属社会底层,连欺软怕硬的性格也极为相似,但只因那奈的身份是美女,便天然具有商品价值,可以靠出卖肉体轻易获得父权社会的性别红利。仅这一点点的好处,就足以让她做出跟裕也截然相反的人生选择:不惜杀人和撒谎,冒着坐牢的风险也要重回社会秩序之中去。

社会对脱序者和弱者既恐惧又憎恶,唯独没有怜悯。人们觉得裕也“死得好”,希望泰良“最好早点被抓到处死”,一边假惺惺同情那奈的悲惨遭遇,一边暗地里嘲笑她“一定被轮X过了,真丢人”。当社会规则中的弱者不再愿意遵守维护阶级秩序的法则:泰良决定跳出社会规则之外,抛弃文明回归原始,用自己擅长的拳头重新证明自身的价值;裕也投机地试图借由泰良的暴力完成阶级跨升,实现自己寄存于漫画和游戏中成为统治者的野心。影片的结尾,象征国家机器的警察反被泰良一枪击毙,象征神明的祭祀团队发生摩擦拥打作一团——没有暴力是无因的,黑夜深处总有无畏于国家和神明的无产阶级革命暗流在涌动。

《错乱的一代》观后感(九):纯粹暴力的痛快与愉悦

2009年,日本独立电影界的新锐鬼才导演真利子哲也,以一部长篇电影《Yellow Kid》(原题《イエローキッド》)作为毕业作品从东京艺术大学毕业。2011年由他执导的《NINIFUNI》在洛迦诺国际电影节与鹿特丹国际电影节特别上映,在国内外收获了不少狂热影迷。

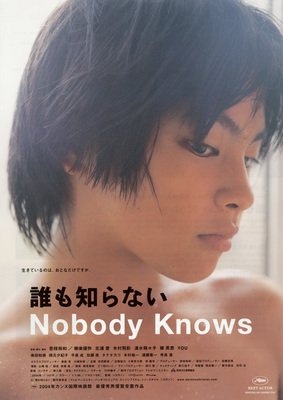

本次的新作《错乱的一代》是真利子哲也的首部商业电影,在《电影旬报》的新片推荐单元得到了平均4.3的高分评价(满分5分)。电影以日本爱媛县松山市西部的小港町三津滨为舞台,终日寻衅闹事的少年芦原泰良(柳乐优弥饰,代表作《无人知晓》),抛下弟弟将太(村上虹郎饰,代表作《第二扇窗》)离家出走,游走于街头不停地向路人挑战,并在打斗中渐渐变强。不良少年北原裕也(菅田将暉饰,代表作《只在那里发光》)目睹这一过程,出于好奇心的驱使,他决心与泰良结伙,二人在商业街掀起无差别暴力事件的轩然大波,并盗车诱拐就业于风俗店、并有着偷盗癖的少女那奈(小松菜奈饰,代表作《渴望》),局面逐渐失控……

本作的创作灵感来源于一个真实存在的原型——¬松山某酒吧的店主,他十几岁时每日都在街上与路人斗殴。真利子哲也为这一人物所吸引,最初本想为此拍摄一部纪录片,在构思剧本的途中渐渐偏题,最终摄制了这部剧情电影。

真利子哲也在访谈中直言:“本作想探讨的问题是,何为暴力?”但自始至终,导演都未曾给出答案,只是不断地向观众提问。影片的开篇充斥着拳拳到肉的痛感,我们不断地看到主人公泰良被人按倒在地,他的脸被砸到墙壁与地面,一记记重拳落到他身上,发出沉重的闷响。然而哪怕遍体凌伤,他还是像寻找猎物的野兽一般,在路上随机挑选斗殴的目标,即使被揍到奄奄一息,也面带玩世不恭的愉快微笑。他一次次地挑战曾经打败过他的人,直到将对方放倒在地,直到再也没有敌手。

这是一个渐渐麻木的过程。起初,目睹暴力场面时会感到无比疼痛的观众,在经历无数次的暴力轰炸后,丢失了最初的痛感。这不仅是我们自身感官的麻木,也是导演创作的麻木。在泰良变强之前,导演巨细无遗地描绘每一个暴力镜头,刻画每一丝痛楚。然而在泰良成为无敌之后,暴力变得宛若儿戏,所有被害者都仿佛布偶一般任他摆布。泰良已不似人类,更像毫无真实感的、抽象的存在——「纯粹暴力的结晶」。自成一个恒定不变的世界,无孔不入地侵染四周,将身边的人也卷入这失控的狂暴之中。泰良被殴打时积累的痛感与压抑,在他打败他人时获得释放。影片中无数次类似的释放,甚至让观者产生一种痛快与愉悦。然后我们忽然惊醒,自己居然在对暴力感到愉悦,对最初不忍直视的暴力感到愉悦!

这也是为何真利子哲也与柳乐优弥一致认同本作中幽默感的重要性,因为这样才能让暴力显得不再严肃与沉重,而是洋溢着轻快的戏谑与释放。可以说,导演正是通过让我们反思“为什么我们会感到痛快与愉悦”,来进一步引出探讨“何为暴力”。

为了让这种思考趋于纯粹,导演创造出泰良这一「暴力的化身」。起初观者不禁猜测,泰良有着什么样的过去?又为何而战?甚至怀疑,他是否试图通过肉体的折磨,寻求灵魂的苦痛,从而确认自己存在的实感。然而当泰良说出“开心就好”的瞬间,我们才恍然大悟,原来他乐在其中!而这种痛快与愉悦毫无缘由,也没有目的。这是最纯粹的,无因的暴力。没有什么比描绘「纯粹暴力」更能调动观者对于“何为暴力”的思考了,因为我们从片中得不到任何的提示与解答,只得进行自我探索。

然而,哪怕从中感到痛快与愉悦,我们也可以确信导演并非在提倡暴力。因为他展现了,在伤害他人的过程中,一定蕴含着自我毁灭的欲求(泰良那磨损了皮肉的拳头正是明证)。这种欲望又偏偏直到最后都无法求得实现,以致全片的暴力宣泄反而成为一种克制,因无处解脱而四溢。《错乱的一代》向我们展示了由暴力而来的痛快与愉悦,而这种愉悦又是如此的空虚与寂寥。

《错乱的一代》观后感(十):最好不要带小孩来这个世界受苦

一个无家可归的青年,无差别暴力攻击路人的故事。对前半部分的肉搏喷血没有感觉,甚至有点无聊。看到后面感觉心灵受到了震撼:暴力像丧尸病毒一样传染到软弱青年身上,软弱青年开始攻击更弱小的女人。女人被逼疯了以后,又杀死老人。。。

仿佛每个人身上,人性中,都有一个残忍的开关,如果一生都不去触发,就人模狗样的相安无事。若是被触发。【每个人都有天分成为:恶魔,野兽,伤人者,精神病人】看过的事情越多,越对这条定理深信不疑。越觉得父母皆祸害这个提法并不是偏激的,而是有道理的。

是人皆祸害。

理论上,没有一个人有资格做父母。。。最好还是不要带小孩来世界上受苦

只有当经济条件、社会地位都很好的时候,残暴的一面被掩盖起来了,不被触发,似乎就显得有资格为人父母了 。

任何一个环节出了问题,都有可能触发到危险的开关。也许是一场疾病,也许是突然失业,缺钱,欠债,外遇,婚姻破裂。。。

成年人又怎样了?依旧控制不了自己的情绪,和自己的生活,什么都控制不了,却想要控制孩子。

作为社会生态链条里,最最薄弱的一个环节。孩子的内心是最具有可塑性,也最容易黑化。。。最近看的几个日韩的电影都是讲青少年暴力犯罪的。成因也都是家庭问题。。成人父母似乎很少意识到:随意的对待孩子意味着什么。以为只是自己情绪不好正常发泄一下,小孩子懂什么。。。

有数据显示:日本,韩国,中国,青少年暴力都在越发严重化。。。首先是因为社会和经济压力,让成年人的内心世界先失控了,失控的成年人。把坏情绪发泄在家人和孩子身上。孩子再出去发泄在比自己更弱小的人身上——从而在全社会蔓延

这种集体无意识,就是这个社会的无差别暴力产生的根源,而且是一个死循环

一旦有意识,我是说一个负责人的成年人,还足够明智的话,会越来越不想生小孩