《车逝》影评10篇

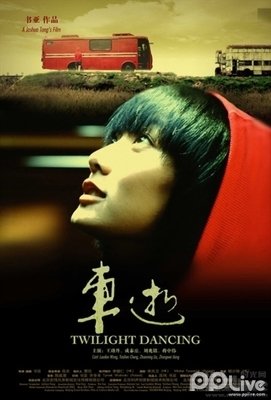

《车逝》是一部由书亚 / 高天执导,刘兆铭 / 成泰燊 / 王珞丹主演的一部剧情类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《车逝》影评(一):也说文艺

我不想说《车逝》是一部故弄玄虚的片子,但起码是一部“过火”的文艺片。

影片之所以不乏问津大概源于“里面有王珞丹”, (其实我不知道王珞丹是谁,恐怕也没知道的必要),或者更直白一点“里面有全裸的王珞丹”,这话有点刻薄,但据我所知这就构成了本片在大众娱乐市场的主要卖点。据说在上海放映,中途退场的人比比皆是,导演坦言“第一遍看不懂很正常”,我倒觉得导演书亚故意拍一部“第一遍看不懂”的片子,这个行为本身就不太正常,何况,有谁会把第一遍都看不完的片子再看第二遍呢,至于第二遍是否能看懂尚待考证。

首先,我是喜欢看文艺片的,他们敢冒着“票房砸锅”的危险,这种勇气的背后支撑他们的往往是对电影艺术的真诚,就冲着这份真诚,我们也该鼓鼓掌。去掉大场面、大制作、大牌明星坐镇等等华而不实的商业炒作和噱头,这些返璞归真的“另类”制作往往给人以不同的情感体验和心灵的启迪。就像是一盘菜,入口平淡但回味无穷。没有跌宕起伏的戏剧化的情节,没有震撼人心的视觉效果,往往只有平淡的叙事,节奏缓慢,气氛沉闷,有时甚至会完全不知所云,但平淡中蕴涵着感动,琐碎和细微处的描写时不时引起我们对一些生活经历的共鸣,不完整的故事颠覆了我们直线性的思维方式,留给我们更多的想象空间。。。

但到底什么是“文艺”,我想没有整齐划一的答案,但“文艺”毕竟不是“试验”也不是标榜“看不懂”,只要电影拍出来还是给人看的,“文艺”就应该讲究一个度。 关起门来,你怎样文艺地生活、文艺的行为、文艺地拍片子没人管你,但电影是基于大众文化消费,我想没哪个导演敢说,我的东西有没有人理解无所谓,书亚的超脱,是否也有点“扮”的嫌疑?

在文化“前卫”的上海,也许这种原先属于小众的“文艺片”也有了走向大众的趋势。(起码我很难想象在其他城市的电影院里面放这种片子)搞文艺片的人往往会说,“在中国,大众的欣赏水平有限”,可《车逝》无论拿到哪个国家都会前卫到让人看不懂吧,且里面抑郁的情感气氛是东方人特有的。

即便如此,我们仍能够猜测《车逝》可能要表达的是一种青春期的苦闷和压抑,一种过于理想化的憧憬和渴望,想要表达却不知如何表达,想要别人理解却不被理解,所有这一切都用一种闷骚的方式表达出来,类似于雷雨前闷到头不过气来的感觉。书亚打破了所有常规的因果叙事路线,观者得到的是一个又一个互不相关却“似乎”意味深长的符号式的画面,充其量可说是具有一定象征意义,但到底象征了什么,我想没人能回答。

恕我直言,除去这些“很文艺”的形式,我找不到共鸣,好像导演为了另类而另类,为了文艺而标榜,形式大于内容,以至于到底有没有内容还尚无定论,在导演自信满满的说辞背后,我看到的是一个空洞的外表下一个更加空洞的内心。

在高调和商业片划清界限之后,我怎么感觉“文艺”本身倒成了一种形式主义的噱头?噢,文艺成为了一种另类时尚?

《车逝》影评(二):故弄玄虚

该片导演称这个片子100%的人都会看不明白,我承认这是实话,“莫名其妙”确是[车逝]给人的直接观感,但反正导演自己也在100%之中,那其余99人有99种自己的解读更属正常,而从个人知识体系出发,我则认为让人如坠云雾的[车逝]自始至终都只是在故弄玄虚。

一开始,[车逝]就打出改编自贝克特名言的字幕:“我们应该让语言像死亡一样声名狼藉”,而后忠实贯彻,全然去掉对白,甚至部分场景中只见嘴唇开启。导演努力中进行反叙事尝试,但只要能抵住瞌睡侵袭,还是可理出依稀脉络:美美与修车的达叔相依为命,一日美美邂逅了一辆红色巴士,并与巴士主人郝冰岩相恋。达叔阻止美美与其来往,并故意制造车祸,不过一来二去,达叔还是放走了美美。郝冰岩却随即车祸身亡,达叔也了却残生,最后美美驾着巴士、带着死去的达叔来到郝冰岩栖居的岛上。人物及故事与金基德的[弓]如出一辙,只不过把船换成了车。而[弓]中最让人瞠目结舌的女孩——弓箭交欢戏,[车逝]中还对应有女孩与香烟的交合,影片结尾女孩在草甸上随流水而去,更是仿若[漂流欲室]再生。

如果从该方向来拼凑[车逝]中支离破碎的影像,那相比起金基德作品,[车逝]角色形象模糊,人物关系粗疏,细节缺乏张力,情节逻辑松垮,看完无一丝[弓]的震撼及感伤。而片中刻意的噤声,非但未让人关注语言外的东西,实现字幕所言“只有角色放弃了语言的时候,才有真相”,反而欲盖弥彰,更纠结于“失语”本身,从而模糊了焦点,更别提金基德“大音希声”的境界。不过[车逝]画面始终都很漂亮,这点上输得不多。

当然,这只是一种解读方向,[车逝]本身可能就志不在金基德式叙事。而且与[弓]相比,[车逝]中多了植物人儿子、诡异女子,及达叔与郝冰岩间的神秘关系,导演还刻意颠倒了叙事顺序,不停变化色彩饱和度。无情节的先锋电影——此为书亚对此的解释,既如此,我们暂把叙事问题放到一边。其实无情节的电影作者,如基耶斯洛夫斯基、塔可夫斯基、安东尼奥尼、蔡明亮等,镜头间看似毫无联系,其实都有情绪上的严密逻辑,甚至都有一种思辨贯穿始终,但很抱歉,在[车逝]的散乱中,看不到任何章法,看不到字幕所言“永恒轮回的受苦,乃人的根本处境”在哪里,更遑论什么“存在”、“混沌”之类作者试图表达的东西。

大胆作出如此猜测,其实[车逝]原本有完整故事,只不过拍完之后故事并无产生应有力量,“没被人看穿觉得孤单寂寞,被别人看穿又觉得很逊”([练习曲]台词),便把素材剪巴剪巴剪成了如此这般,在传统叙事及混乱剪辑中摇摆不定,成了故弄玄虚的玩意儿。

原文刊于《看电影》

《车逝》影评(三):一部戏剧电影

很乱很乱

是一部用影像和音乐构成的戏剧

唯美而压抑的画面··小提琴钢琴曲交织在一幅幅蕴含深意的画面中

看的过程才是最重要的,即使不懂。导演也没打算给这部片子下一个明确的定义。所以还是仅仅的看着这部隐晦的电影

但是一部戏剧的背后所要讲述的不是故事本身

静静的看着

看不懂

也会为能看到这样一部胶片电影感到欣喜

张进战导演说

《车逝》的价值是在《赤壁》的年代里竟然有个导演拍了个这样的探索片。

他的意义绝对不是我们能预期得到的

为了中国文艺界能有这样的导演和作品存在而庆幸

一起交通事故连着另一起交通事故,达叔的儿子撞死了中年男人的老婆,那这个女孩是谁?中年男人开着辆红色改装房车在高速公路边拉客,那达叔为什么把车能抢过来,还让他的儿子开着撞死了人,最搞笑的是撞死人的司机还能成为植物人

影片最后那一块,不知道是达叔的儿子认出来了那个女孩就是他撞死的那个女人,才变得那么激动还是知道自己的父亲因为无法承受自己儿子犯了那么大的事,想一死了之

总之

这个片子真的不是一般人可以看懂的

致敬~~导演大哥,不要以为拍了一部别人看不懂的片子就是王家卫,人那是拍给老外看的

唯一比较出彩的事影片从始至终都没有声音,不知道是我用搜狐视频看的没有声音还是怎么回事

毕竟,没有了语言,大家都可以猜想很多

老头到底讲了什么,还有那个女孩是不是那个中年男人的老婆?

这可以说是我看过的电影里最深刻的一部电影。对于社会,这完全是个跨越介界的。是现实世界的一个例外。一个人喜欢上一件事,就像是喝酒一样,有时是会醉的。也嗜好电影。这是一部实验电影,本身就意味着观众量会减少,无法获取更多的商业性的利益。没有大制作,电影手法也简单。之所以喜欢,是它完全脱离了主流性的标准,敢于回归与探讨社会与命运之间界线,这只能说明电影人真诚的文艺精神。一个人在谈到困顿,谈到人本身的痛苦,便有了一种很真挚的回归,比起关注在社会繁华昌盛的表象世界,更让人有真实感。人的性格,与之介入的洁净世界会产生关系,而这些关系的产生很多部分是来自童真,所以,我之所以,谈及童真,并且意犹未尽,这可能是一种渴盼。谁不喜欢未沾染世间的孩子,在他的世界之中,生活是寂静的所需,人可以被动的生活,并且有疏离感,有广泛开展研究的事物,忍耐不声张。可以过滤掉一切所有的表象世界,自身与外界妥善处理。不近亦不远,保持刻制,是一种能力。

先不说影片,如今一切商业行为都乏善可陈。有时要去迎合,也无可非义。不过也不能全然这么认定,多少有失偏重。喜欢去外面的街市上淘一些东西回来,作为还未涉世的孩子,这样真好。之所以这样认为,这是个温和而让人不失情的时期,所以看起来才被人所铭记。记得是在高中,开始对萨特、海德格尔产生了浓厚兴趣,四处去借书、蹲坐在书店里的台阶上阅读,也许生活就是从那个时候开始让我有了幻想和探索生命本质的渴盼,时常对其字句揣摩思忖。我喜欢思索一切形式的呈现生命本质与恬静的关系,所以多少有些兴味。

去年在北京,看了许多文艺的东西,画展。影象。玉器等等,也颇为让人动情。这个世界有许多细巧,让人忽略的东西,往往却是让人很珍视。我懂得细小的东西,都有一种时光布下的小影子,像是一个故事,让人想倾听。所以总是感觉那些心思细腻的女子,都有一种像书卷气质,也不知为何会这么想。那条街很长,路灯下来也照得通明,但是小摊子铺了很长,来往行人,也似乎让人感得像个故事,对于一个城市来说,历史是让人最沉浸的东西,他的每条街,甚或每个小物件,都有故事。所以,我在这里看到了过去那个鼎盛的北京。我对一个地方的定义,有时没有多大的偏重,喜好与否,谙熟于心。之前写了许多过去的事情,那些都是不属于喧嚣的。拙朴天真。

相对的我所看过的电影,大多都钟情独立电影,在一个地方,是个很安静的艺术馆,布置的很有艺术氛围,处处都展览着那种艺术作品,每一幅作品都有署名,署址。创作日期。有摄影作品挂在墙上,我最喜欢是是走道旁那几组摄影作品,纯黑白布景,光线调配位置很好,我不懂这些,只是凭感觉而已。看得出来这家艺术馆,并不是一个单属的美术作品展,还有音乐舞台,电影播放等内容。二楼对面的墙上一幅很唯美的宣传海报呈现在我面前,那是《车逝》电影的宣传海报。我喜欢脱离大众视野之外的东西,《车逝》最多算是个小众电影。导演本身的立意就不在商业模式,这是我钟情的一点。可以看出这部电影是很真诚的。人的定向,表明了作品的立场,我不是个泛泛而谈的人,在我身上有许多缺陷,总有游离在世间之外,却还在人情之中。可以说,在看电影的时候,我一直在想,静默是生活的一部分,而人应所需其内在,我似乎懂得每个人都有一个渴盼的梦想,不论是否是荒唐亦是深远,都不重要。有梦的时候,我喜欢爬上山顶。这是我十六岁时做的事。直到日暮下来以后,准备回家。人可以站在高处,当时想了些什么,我都不晓得。

这种静默渐渐的成了一种生活,之前是喜欢,而后是被动接受。而推动这一切的,我想是命运。

影片是一个片断接一个片断的,而这是个集合痛苦的表演,所以在开篇的无声或是没有时间链接性的剪贴中,这种气氛很浓厚。也相当的压抑。坐在不大的房间里,有主持人介绍这部电影的细枝末节。坐着为数不多的观众,《车逝》是个文艺片,我所看的电影,都不想带评判的眼光,更多的我是欣赏,我不是在写评论,我不想对这种电影刻意的书写成客观的偏重文艺思想的路线创作,我想我写的是随意的,就像街拍的感觉一样,我不需要大篇幅的客观正视电影,电影在我眼中是个故事,我只是喜欢听,不喜欢讲。听的感觉让人很有投入,有安宁平和。是为清理内心污垢。我的欣赏是点到为止。多说无益。

片中多数都是象征性的,偏重阴郁的色彩很浓厚。黑白效果的画面还是让人很喜欢的,这是我本身最喜欢的色彩,美美,一个很特别的女孩子,承受肉体的痛苦来到世间和达叔一起生活,导演刻意抹掉了许多的语言技术,用失语的状态来推动情节,包括争吵,哭泣或是爱恨都是在这种语言丧失下开始、结束。人有时是需要有东西来维系生命的另一层精神层面的,所以美美喜欢上了红色的车,喜欢上了一个人。那条公路,完全是一个是非地,更是一个伤心的地方,郝岩冰就这样一直活在失踪的妻子的不幸路上,并且每天都重复着,当遇到了美美。时间就像挂在树上的无数钟表一般,这里边的时间性是无序的。其实故事很简单,没有剧情,有的只是永恒回忆,加在人身上的痛苦,并且重复。

里边所有的人物,都是活在一种过去与现在的界面上,而且这是一个失真世界里的所打开的无限性。我喜欢上了去很远的地方漂泊,有时突然就又回到了重复的生活环圈里,被动的接受,无力的抵抗,哭泣,雨声,撞击声还有音乐配声的急促声。在这部影片里是很锐利的。很可能会刺眼到观众。所以,更多的这是个世界里巨大的孤独,并且没有旁人,我们在影片里也能看到这里边只有这几个人物,所以人物的出场意味着都有象征。独立电影《蓝色大门》和这部作品大不一样,这是我每一次看到这部无声电影所表达的可能性。影片色采单一,但很美。前半段还能感觉到回忆里浸泡的温和时光。

回家以后,又看了,还是有许多的质疑,命运与时间的这种重复,混沌无限性延长。

我很长时间在回忆这些个场面,这是多么可悲。说实话,我对这部影片所传达的意思,还是不一样。我感觉里里的每个人的沟通都需要一个界线,人物表情需要道具。情感传达也需要介质。这是个很退后的时代标志,也是人类危机的最后模式,所以看起来很有预见性。不过,在工业化发展这么快速,的确人们情感创伤也是不可替代的。声音是一个信号,多了这层介质,人会有更深的联系,我想影片呈现的是一个现象。或是一个探讨。无关生活。

人类沟通的欲望,暗含了人与人之间永恒的障碍。就像爱的由来,注定像那场车祸一样是场“赎罪的游戏”。我想这就是导演所要表达的。它开场了。

《车逝》影评(六):电影《车逝》看这部电影要有足够的理由。

导演是叫书亚,原名叫王怡。据说书亚取自他儿子的名字。最早活跃在网络论坛写些影评。

主演王璐丹应该都很熟悉。奋斗里面的米莱。不过这次出演算是不同的尝试。

整部电影几乎没有对白,通过肢体与情感进行交流。

电影一开始显示一段黑底白字的叙述:

语言正因为混沌无形 才具有无限可能

人类沟通的欲望 暗含人与人之间永恒的障碍

就像爱的由来 注定像那次车祸一样

是场“赎罪游戏”

所谓的另类文艺片上来就是让人一头雾水。

先说电影的画面,颜色的低饱和度是我喜欢的,乍一看有日本电影的感觉,然后就想到岩井俊二。之后是音乐,钢琴声总是不失时机的冒出来,让你绝查不到是从什么时候开始又是从什么时候音乐结束了。

关于电影情节。如果不是事先看过一些影评,真还不知道这电影到底讲些什么。看了大量的影评,和导演演员的介绍。觉得平价大部分都是褒少贬多。有人说导演是为了文艺而文艺。许多人不能看懂此片。导演的解释是,这样的片子需要看第二遍的。不过如果对片子本身失去信心,怎会有第二遍呢。

说说看这部电影的理由。首先有王璐丹的全裸,这绝对不是什么卑劣丑恶的事情,人的欲望可以理解,当然因为这个理由抱着试试看的态度观看此片的也不少。然后还是因为王路丹,因为奋斗里面的米莱实在招人喜欢,本片里也不例外,影片31分钟时有段她和红色车子在街上舞蹈的戏,对你没听错,是车子。音乐不错,画面感很强,颜色控制也不错。然后就是喜欢文艺片的一定会感兴趣,据说本片在上海看过,有人中途退场,有人看完连呼好好。这样褒贬不一的片子往往很受关注,即便糟粕也值得一看。

我已经打算看第二遍了,我看的原因很简单,电影画面我喜欢,王路丹我喜欢,还有那辆车子我最喜欢。

《车逝》影评(七):当婊子何需立牌坊?

既然文艺了,你就文艺到令人无话可说,可惜你没有做到。

既然无语了,你就无语到令人有点想像,可惜你也没有做到。

既然悲剧了,你就悲剧到令人有点伤心,可惜你还是没有做到。

既然形式了,你就形式到令人有点认可,可惜你也还是没有做到。

既然独立了,你就独立到令人有点佩服,可惜......

既然超现实了,你就超现实到令人无法捉摸,可惜......

...... ...... ......

做的不够好,要当先锋,就做出来个样子,模仿不能作为榜样。要另类就要耐得住寂寞,当了婊子就别立牌坊。形式了独立了前卫了非主流了,没什么好坏没什么对错更没什么是否,坚持就要坚持的滴水不漏。

一些情节的仿照处理,无对白却强加的字幕,不是故事又套上的枷锁,仿佛哲学仿佛宗教仿佛嘲讽仿佛黑色仿佛心理仿佛死亡仿佛迷幻仿佛深刻......

太多内容其实就是没有内容,能真正做到一点或几点,就可以了,也够了。看电影的为什么看?喜欢电影的为什么喜欢?我们,不是傻瓜。

电影是什么样子的?

好电影是什么样子的?

喜欢,不喜欢又是什么样子的?

支持国产,支持创作,热爱电影,批评永远伴随着前行。

《车逝》影评(八):一句话---看不懂

初看觉得电影的名字好奇怪,

所以就去看了,

这也是一个很奇怪的理由,

因为我不知道这部电影的导演,也不清楚其中的演员、、、

片头很压抑,

就像是公路上的浮世绘,

让我摸不着头脑。

我忍着,

继续往下看,

还是看不懂,

于是就去网上找相关的影评。

这时我才知道导演是书亚,

书亚是谁我并不知道,

知道了美美是王络丹,

这我倒知道,

因为大学生没几个没看过《奋斗》的。

我找到了书亚自己写的 关于《车逝》剪辑 这篇文章,

一边看导演的文字,一边看导演的电影,

但结果还是很遗憾,

我不但没有从文字中理解到电影的意义,

我甚至连导演的文字都没有看懂,

我投降了,

我被导演那关系及其复杂的矛盾理论给彻底弄糊涂了,

汗一个先···

勉强算是把电影看完,

看完后觉得什么都没有,

至于导演想表达的关于存在的思考,

我真的一点都没感受到,

可能是我的电影智商太低了吧!

我只能说,

这电影我看不懂,

看完后留在脑海中的就只有那些伤感带些凄凉的电影画面,

电影画面关于气氛的渲染还不错,

演员也都足够专业,

但电影是给人看的,

能看懂这种21世纪的无声电影的观众寥寥无几,

小众电影,

是给少部分人看的,

可是小众中又有多少人能够看懂呢?

或者这根本就是一部看不懂的电影,

导演的目的就是让大多数人都看不懂?

我真的看不懂、、、

《车逝》影评(九):怎么说呢,这电影真尴尬~全裸?哑剧?

OK,又是一部所谓的文艺片。可是MS也太超现实了一点。

正如王络丹自己说点评的,这本来就是本小众电影。

如果在迅雷看看上没有写出全裸,没有写出王络丹,如果王络丹没有演过奋斗,我想至少80%的观众绝不会去点击。

OK,就算被吸引了去看了,60%的观众在20分钟后会选择放弃了~

惊呼,我靠!哑剧?where is the naked?

剩下的观众分两派,一半在的等传说中的全裸,一本好奇心驱使。

我稀里糊涂的看完了,期间看了两份报纸,还算有收获,我指的的报纸。

我看电影不算少了,但这样的一般人还真吃不消,我也吃不消。

文艺的思路是对的,但MS太极端了,好似某个学生的毕业作品,如果这样的话,那恭喜你了,你的导师会夸你到天昏地暗,但是作为电影,群众电影,我个人认为很失败,

欢迎拍砖。

《车逝》影评(十):昨夜和“米莱”“如花”一起看电影......

看没一句台词的电影《车逝》,磨叽磨叽去的晚点,感谢某位仁兄搬来把椅子坐过道了,开始了一会“米莱”-王珞丹也来了坐旁边,活人和银幕貌似发生了奇妙的魔法反应。和女主演本人一起看她出演的电影,偶的第一次就在这黑漆漆的过道上发生了,值得纪念一下。该“艺术片”太艺术了,观众不断退场,偶和珞丹相视而笑,经过半小时的不断退场,珞丹终于撑不住了,离我而去,换上了“如花”同学(制片人李健仁),呃,果然是自己的钱,看的好认真,完全没时间挖鼻屎。

电影结束提问时,其实很想问导演书亚,既然搞了这么个所谓先锋超现实的故事背景,何不再直接把故事放在幻想的第三次世界大战的未来,再把片尾的魔幻现实的手法强化来融贯全篇,即使不用增加多少投资,改变叙事抒情的节奏,也既能获得现有的小众市场,还可以赢得不少其他不赞同本片叙事混乱不顾观众感受的普通观众的认可?毕竟我们来看电影,不是再次来感受和思考生活有多郁闷,而是需要些“超越这平凡的生活”的情绪--这也是所有人一致认可和称赞女主角和红色大巴共舞的那一段的缘故。节奏让我想到前不久看的Andrei Tarkovsky的《潜行者》,可后半段和结尾让我想起金德基的《漂流欲室》,用绝望和死亡就能升华主题么?死亡永远是生命的阴影,生才是强大无敌的嘛。07年的《霍乱时期的爱情》可以作证,就算小宇宙只在最后爆发只有一刹那,也是朵永恒的烟花。

八卦剧透一下,片子结尾有女猪背部全裸,不知道是王珞丹本人还是裸替,PP很翘很值得等待到最后。