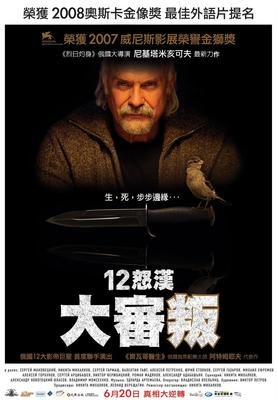

《十二怒汉》经典观后感10篇

《十二怒汉》是一部由富兰克林·沙夫纳执导,罗伯特·卡明斯 / 法兰奇·汤恩 / 爱德华·阿诺德主演的一部剧情 / 犯罪 / 悬疑类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《十二怒汉》观后感(一):最后的三个guilty

越是经典的影视作品,越是经得住多角度的阐释,《十二怒汉》这部公认的经典佳作,最后的三个guilty颇为值得琢磨。

老人:带有歧视主义、狂妄无礼,最终一番激动陈词暴露了自己内心阴暗和狭隘的一面,众人无法忍受其带有强烈歧视色彩的观点,成为众矢之的而妥协。

眼镜男子:眼镜男子执着地追求真理,对待事情认真、严谨,十分自我,其实与男主是同一性格的两面,思考甚多,直到所有的思考都被推翻,欣然选择妥协。

2号:虐待倾向,曾因虐待儿子与其决裂,因此一味认为被告有罪其实是不肯为自己曾对儿子犯下的过错妥协,并将儿子的反抗给他带来的耻辱强加于被告身上,最终认清自身对儿子的罪行,悔悟并妥协。

这三者是最为固执的guilty,但却各有理由,各有性格,各有优弊,《十二怒汉》塑造了十二种不同的人,通过一个小小的陪审团,却可以透析整个人性。

《十二怒汉》观后感(二):《TWELVE ANGRY MAN》(十二怒汉)

在影片开始,疲惫的审判员云淡风轻的语气说了一段话:“你们都已经听过证词,也明白法律条文的规定,现在你们必须坐下来,好好理清案子的真伪,在本案中已有一人死亡,另一个人的生死掌握在你们手上。如果你们能提出合理的怀疑,无法确认被告是否有罪,基于这个合理的怀疑,你们必须做出无罪的判决,如果你们找不出合理的怀疑,你们必须基于良知,判决被告有罪,然而你们的决定必须一致,如果你们裁定被告有罪,本院将会对他施以严厉的制裁,最高的刑罚是死刑,这是一项沉重的责任。”而在说这话的期间,十二位陪审员表露出不同的表情,或沉重,或深思,或无聊,或迷茫,或阴狠。

这段包含了很多信息,首先是一个生命的重量,对一个生命的尊重和负责;其次必须是准确无误的证词来证明这个孩子的是否无罪,反过来也是同样,必须有准确无误合理的证据来证明这个孩子是否有罪,而不是用所谓的良知和感觉;对所谓“既定事实”的合理怀疑,对事情不仅要正面思考,反过来思考会发现很多的漏洞,所谓的事实未必是真实的,所谓逻辑未必是符合逻辑的;人性的善恶,人性的随波逐流,人性的盲从;法律不是游戏不能加入个人的情绪,不能因为被告人的过往而判断现在的是否,必须就事论事。法律的宗旨就是用证据来证明和澄清,最基本的就是判断事物的对错,并不单单指制裁,法律是予所有以公正公平,而不只是杀人的工具。

整个黑白影片是在一个小屋子里展开的,一共有十二个人,十一个人认为那个孩子是有罪的,只有一个人认为那个孩子可能是无罪的,先分别说一下这十二个人的性格特征:坚持的建筑师是生活中极少数坚持真理的人,老人很睿智,戴眼镜的很理性,广告公司的看似有主见,其实是墙头草,坐在老人对面的是很正直但并不睿智的,第一个发言的是无法发现新的但能判断当下的证据的人,刚开始总站起来的人自以为很聪明,也想彰显自己的睿智,其实他是空无一物的,一直吵着要看球赛的那个男人就是个无知之徒,最后一个才松口的人很明显是感性的人,但他在坚持什么,其实我不太清楚,也许因为他将对他儿子的恨意加在了这个十八岁的少年身上。这十二个人所呈现的就是这个社会形形色色人的缩影,各有各的人物特点。

认为男孩有罪的人凭借的是这几个证据:居住在对面的妇女透过卧室及飞驶的火车窗户,看到被告举刀杀人;楼下的老人听到被告高喊“我要杀了你”及身体倒地声音,并发现被告跑下楼梯;刺进父亲胸膛的刀子和被告曾经购买的弹簧刀一模一样。而被告声称从午夜11点到凌晨3点之间在看电影的证词极不可信,因为他连刚看过的电影名字也说不出来。语言具有很大的隐蔽性不清晰性,看似振振有词的语言里面也许包含着很多歪曲的信息,而能送那个孩子电椅的证词必须准确无误才行,所以,问题就在这里,在座的十二个人,“guilty”和“not guilty”两派都是在用歧义性很大的语言来企图说服对方。

在建筑师已经用他的推理将这几个证据推翻时,反对者却还是死抓着这几个证据,其实真不知道他们在坚持什么,他们所谓的心中的真理?可笑。那么这里就出现一个问题:都是证人证言,没有比较强有力的物证,比如带有指纹和被害人的血迹的弹簧刀,因此整个案情的证据都需要进行重新架构:1.妇女的证言和老者的证言之间是矛盾的,不可能同时为真;2证明了老者的证言有重大漏洞,因此老者的证言推定为假,同理证明了女证人的证言也为假,并且证明了少年客观上不具有杀人的可能。而这里,始终坚持的建筑师所进行的推论都是在一些其他十一个人未想到或忽视或无视的隐藏着的角度发现的,他对现在的证据进行了怀疑,并且他对“证据”的怀疑十分合理,也就是说,所谓的既定事实未必是真实的,只有通过有逻辑的推理将每一个证据摊开连接在一起使之成为一个最合理最真实的证据,这个证据才是有效的,才能在严谨的法律事件中起到作用。【法律是严谨严肃的,不容玩笑,这是本片始终强调的】

建筑师始终坚持和别人不一样的意见,并不是因为他另类,而是因为他是从对一个生命的尊重和承认的角度出发,他并不像别人那样云淡风轻,或是抱着一个觉得有趣的态度将他当作一个游戏看待——因为这是个杀人案,比抢劫案“有趣”的多,他的肩上承担着一份生命的重量,并且他将之看得很重。对于这个影片,我印象最深的三个单词就是“guilty”、“not guilty” 、和“possible”。在别人都说“guilty”,只有他说“not guilty”,在别人问他你就那么确定那个少年没有犯罪的时候,他说“possible”,是的,他所做的这些,并不是因为他肯定这个少年没有杀害他的父亲,只是想要给真相一个机会,一个因为可能而产生的机会。所有概率大于零的事件都是有可能的,在逻辑推理上,也不能完全说这件事情是不有效的,只能说不一定有效。真与假,隐藏在各种可能之中,任何一种可能都不能放过,即使这个可能只有0.001%,任何墨守陈规和事实,都有可能不再是真理,也可能一直都不是真理,只是人们选择了盲从,看不到它的可能性,可是也许就这个可能上承担着一个生命的重量,“本案中已经有一个人死亡,另一个人的生命掌握在你们手中”,很多时候,人们对于与自己没有太大关系似的事情,总是抱着事不关己,高高挂起的心态,可是当问这个事情如果发生在你身上呢?这个人会哽住,然后别过眼睛并不理直气壮的说,这种可能不存在。这种人性中的冷漠,造成了多少悲剧的发生,在这个物欲横流、等级分明的社会,人们都学会了低下头捂着嘴走路,随波逐流,没有坚持,没有自我。

真理是什么?什么才是真实?又什么才是正确?我们不知道,由于每个人所处的位置,角度,远近以及每个人的经历,思想,道德观念的不同,总是能有各种看似都极有道理,结论却截然相反的真相,对立而又自洽,矛盾而又和谐。而这十二个人的各种思考方式所影响他们得出的结论,恰恰是以上所说的社会的一个缩影,不同的思维,得出所谓的不同真相,哪个更靠近真理?靠近真实的正确?都未必是。那个孩子是否真的杀了自己的父亲呢?影片最后并没有给出我们一个结论,而这并不重要,现实本身也并没有答案,所以我们有了思考,基于已知来推断未知已接近相对的真实。

这十二个人各有自己的生活,经历,道德观和人生态度,基于这些,他们所思考的方面各有不同,思维的方式不同,所处的角度位置的不同,所得出的结论自然有了差异。而影片开头为什么会出现其中11个人的有罪?而只有一个人的坚持?在这里我还是想到了人性软弱的一点,一直在影响我们思考以及判断的一个的敌人:盲目的群体服从性,群体意识的影响使我们的思考只浮于表面,而下意识的不去真正的思考其中是否真实,正确。而最后一个人的怀疑,恰恰是思考中最宝贵的东西,怀疑,并不是说否定,只是对其中细微的不合理方面进行深入的思考,从而或者完善真相本身,或者找出表面自洽的“真象”中隐藏的错误。

随着影片,慢慢开展,怀疑的理据随之增多,每个人的态度也随之变化,但变化的角度又各自不同。思维是多面的,而真实同样也可以从各个不同的角度去接近,真实的本身是什么还不可见,而怀疑本身我们能更深入的去思考,去完善。从其他人开始的或盲从,或敷衍,或偏执,或以以往的经历轻率判断,又或自欺欺人的得出结论,反映出思考的惰性,而思考本身需要的恰恰是理性,是坚持,是敢于否定和怀疑。事实的真相究竟是什么?真的不重要,重要的是在探索真理的过程中,我们是否能一直坚持在正确的道路上:理性,不盲从,不被自我以及他人的想法而左右,不被生活,经历,处世观等种种所影响,敢于否定,敢于怀疑,从而进行探索与思考。

无罪存疑

1. 楼下老人,证据听见声音,看见小孩下楼。a,听见声音不出奇,毕竟是天花板,楼的材质也是问题,可能是不厚的透音的材质,不被外面列车声音影响正常,这样的声音他也许听了一辈子,能够过滤无关的列车声音。只有一层的相隔,不难。

,看见小孩下楼,不论时间是多少,也许时间超过15秒(基本没有人能够准确确定15秒是多久),无论时间,但看见小孩下楼,这样近距离看见,基本不会出错,说明小孩有在场证明,再次强调,不论时间多少,小孩是看见了这就足够了,并且他离开的时间是符合的。

2. 对面的妇女,证据是看见小孩杀父亲,列车经过时

a,睡觉时,看见对面有人杀人。无罪的人说,是黑的无法戴眼镜,这是有问题的。第一,戴眼镜是不需要灯光的,一般是随手放在经常放的地方(这个假设可以成立,我以前也是近视眼),第二,那时列车经过是有一定灯光的。

,谁知道她近视多少度,也许根本不需要眼睛,只是少许近视,这种人也很多,100-200度近视不成问题。

3. 刀以及伤口是向下

a,伤口向下很容易,只要他父亲是坐着的就可以(条件不够)。这个可以和妇女结合,如果杀人者不是个孩子,而是更为高大的人,基本是不会判断为小孩,这很明显。

,刀的同样概率是比较低的,明显那个无罪的男人是自己过去找的,去看的。基本可以相信店家,而不是特意去找的男人。

可使用模糊集概率论

对于这种问题,不再是0和1,其实和另外一种问题很像,例如到底多少岁是老人,假如是60岁,那么59岁就不是么?

因此需要用到模糊集,概率论。例如59岁可以判断为90%的老人……

应该就每一个发生的事情和疑点进行概率统计,最后进行加权,并利用概率进行最后的判断, 最后可以设置一个阈值,例如必须大于75%(这个基本不会发生为接近75%)。 这样从0和1,变成了100分,并且综合考虑了所有的因素。

其实从所有的事情看,小孩无罪是非常小的概率。观众也只能获取说过的话,不能得到我们自己想得到的东西。

其实只要把疑惑的点再问一下证人就可以得出结论,何必这样直接无罪?大家可以去看看 《守法公民》。

《十二怒汉》观后感(四):保持质疑

太好看了,代入感很强,跟着8号陪审员不断进行理性的思索和推敲,掷地有声的言论和接近还原事实的探索中,其余11名陪审员态度和看法的不断改变纷纷加入到讨论当中,到众人一同一步步将线索和证据理清还原事实真相的过程真的看的很爽,很受用到实际生活。

《十二怒汉》观后感(五):十二怒汉的较量

第一次看《十二怒汉》还是在初中的时候,那时候根本就不懂得电影内在的一些东西,只知道那十二位陪审员一直在争吵着。但是最后他们达成了共识,他们都认为少年车臣无罪。

现在想起来,似乎看清了电影想要告诉我们的一些东西。首先我觉得是人性。人之所以叫人,那是因为我们是有感情的、我们是会思考的。在之初,只有一人觉得车臣无罪。其他人则认为既然孩子已经认罪了,那么判他死刑理所当然,他们根本就没有意识到这是一条鲜活的生命。假如能够弄明真相,这位少年就会免于一死。最后通过工程师的努力,人们终于改变了自己的想法。

我觉得影片另一个吸引人的地方就是它的推理环节。我相信每一个人都知道福尔摩斯和名侦探柯南,推理总是会让人产生兴奋的。一步一步不断向真相逼近,最后的一切都真相大白。当我们在观看电影时工程师带领着其他11个人一起探明真相,他们在脑子里想象、亦或是在现场演示。总之都是为了查明真相,还车臣一个清白。是的,他们做到了。

我想给我们社会的启示就是应该完善法律程序,不然也不会发生影片中这种事情。

《十二怒汉》,十二位怒汉之间的较量,真的很精彩。

《十二怒汉》观后感(六):仅一叶便知花花世界

很庆幸没有错过这部电影,我原本会以为这是部黑白片年代太久摄影技术会落后,剧情会不缜密不引人入胜,直到看完我觉得就算是它是部黑白片就算是它只在一个房间里发生也是一个伟大的故事。

看完之后有人问我angry翻译成怒汉到底合不合适,我觉得,能表现他们来自不同行业但是人性中共同散发的正义和勇敢,用“怒”再合适不过了。

仅一叶便知花花世界,12个人的每个动作,每句发言,每个态度都表现了他所代表的一类人的优点亦或通病。书生的柔弱和理智,表匠的细致和用心,建筑师的严密和仔细,这些人亦或因为环境的不同而对这个18岁的少年的犯罪产生了不同的看法,同时显示出他们的人生态度。

虽然我一开始便知道结果,但它还是比任何一部枪战和飙车片引人入胜,当他们对待一个生命,对待自己的权力时的每一个眼神,每一句话语都让这个生命上下摇荡。而影片所说的是否是我们的通病呢?觉得大众的想法是正确而人云亦云,觉得这一类人是这样而对待下一个,想当然和盲从到底让我们让他人失去了多少?

我喜欢因为和儿子吵翻而对街头地痞痛恨厌绝的男人,喜欢他撕碎照片时的无助和落寞,喜欢自己最后防线被攻破之后的嚎啕大哭,和身后为他披上衣服的男人。

入胜而深刻,让人肃然起敬。

《十二怒汉》观后感(七):我坚持,也改变。

一开始就认为孩子无罪的陪审员,那个老人和儿子离家出走的傲慢男人,这三个是电影着墨最多的人。

但给我留下印象最深的的是那个细边眼镜的陪审员。也许是看到了自己的影子。

他一直主张那孩子有罪,一直到只剩下三个人持这样的观点时,他依旧坚持,我相信他是凭着自己的判断作出决定,并且有坚持这样决定的信念。而当他有了合理怀疑,他尊重事实,尊重他认为的是非。

对于我个人来说,也许成不了那个一开始就认为孩子无罪的陪审员,也一定要成为那个尊重内心、尊重事实的陪审员。

《十二怒汉》观后感(八):《十二怒汉》

《十二怒汉》争论的不是男孩有没有罪,这个议案只是对12名审判员的心理考验。一个燥热的天气,一个封闭的密室,一群不同身份的议员,参与一个杀人事件判案的讨论,只为了达到一个集体一致的结果。敷衍、附和、跟风、固执、私利、偏见、自我、理性、同情、分歧、自尊、伦理、当这些统统撞击在一起,各持己见,难能统一,孩子像球一样被踢来踢去,也只有在没有功利性的情况下,投票才最具公平。一次次的投票是检验每个人心理变化的最佳方式。(最精华的一段台词:“我们会来这里,不是来吵架的。我们肩负着重责大任。我一直觉得这就是民主社会的优点。我们收到信,被通知要来这里,决定一个跟我们素昧平生的人到底有没有罪,不论做出什么样的判决,我们都拿不到好处,也没有损失,那就是我们的国家能这么强大的原因。”)最在乎最想知道的不是“无罪”的结果,而是坚持要看到那位固执议员坚定的目的以及最终反应,他影响到整个裁决。说服他的最终还是他自己那颗否认自尊、不肯承认自我的心。不准确的想法偏要固执的坚持下去,被证实错误后那种落差才让自尊跌进骨子里,越坚持反而越难堪。影片将两个议员进行了强烈的对比,进行了一番精彩而激烈的言辞争辩,一场巧妙的心理搏斗。一个人要征服11个人,不仅只是要有胆识勇气,对自我的坚持肯定,有理有据才能赢得他人改变自己内心的想法和自己的思想上达到统一从而产生共鸣。不仅仅是语言的魅力,更是人性的魅力,是对一条生命尊重,对一个人命运的理性思考。知道错了,就承认,可以被原谅;没错,那就证明自己是对的给别人看。合理的怀疑,怎么不可以反驳 合符情理

《十二怒汉》观后感(九):一些杂感

很幸运能下载到《十二怒汉》这部一九五七年的电影。这部电影至今看来都具有着非常重要的意义:对生命的尊重,对人生而平等的尊重,对所谓民主的真正理解。值得一看,虽然是一九五七年的片子,可这拍摄质量确实很不错,一度让偶家另一半以为,这是新片,只不过是做了黑白处理,还一直在期待着什么时候变彩色。我倒觉得虽然是黑白片,但里面的十二个人,都将各自的角色演得淋漓尽致!尤其是仗义直言的工程师,正是他的坚持最终扭转全局,使得案件最终做无罪处理。我们在没有确切的证据下,可以合理地怀疑,但不能因为我们的偏见而轻易做出有罪认定。(话说回头翻了豆瓣评论,有说十二星座性格的,哈哈哈哈!工程师肯定是天秤座,妥妥的!)

发现一个细节,之前认定小孩无罪与有罪的比例从一比十一,到二比十,再到三比九,一直到六比六之前,整个房间都处在一片密闭而炎热,并且光线不是太好的状态,当双方力量开始有了可能性的逆转,密闭房间则由炎热黑暗无光,到灯亮,电扇也转起来,凉爽之风亦开始遍布室内,这也意味着男孩的命运从此开始有了转机。

亨利芳达说的那段话真的极好!“没有人知道真相是什么,但我们有合理的怀疑。除非十分确定,陪审团无法判决有罪。”如果我国的司法制度也有陪审团,也许冤假错案会少很多。

《十二怒汉》观后感(十):投影!

和杀死一只知更鸟一个德行! I have a proposition to make to you, I'm going to call for another vote.I want you 11 men to vote by secret written ballot. 然后就发生了反转。

两个老人,一个为了存在感而做了假证,另一个因为同样的原因,在陪审团质疑案情时投了匿名票。

最顽固的反对者,仅仅是因为一个父亲的死触发了自己内心最强烈的痛苦,而坚持将死者的儿子送上电椅。

想起一句话,你们对我的百般注解和识读,并不构成万分之一的我,却是一览无余的你们。

这个世界是我们头脑各种过往与想法的投影。注意你的投影技巧。