《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》经典影评10篇

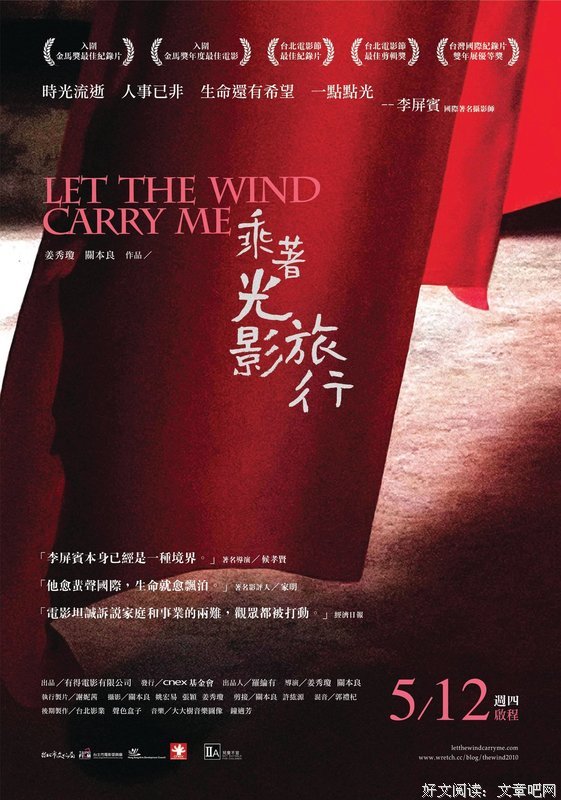

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》是一部由关本良 / 姜秀琼执导,李屏宾 / 杜笃之 / 张艾嘉主演的一部纪录片类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》影评(一):在路上的摄影师

作为电影人的记录片,《乘着光影旅行》总会让我想到《侯孝贤画像》。毕竟,李屏宾和侯孝贤关系太近了,两个人本就是合作伙伴,生活经验相似。再者,当两部片子都出现一些相同或相似的电影片段,记忆总是会混淆起来。当年阿萨亚斯仅拍了5天,而《乘着光影旅行》则拍了很久,毕竟剧组人马要跟着李屏宾东跑跑,西跑跑,或许,这就对应了首尾出现的蒙古语歌曲——《在路上》。

2009年,金马奖设置了向李屏宾致敬的单元,如同当时的海报,一帮“摄像机人”走在荒野上。分析《乘着光影旅行》的片名,光影是李屏宾的职业,旅行就是他的状态。不过,从英文名《Let the Wind Carry Me》来看,电影简直是在模仿阿巴斯的《随风而逝》(The Wind Will Carry Us)。风儿带着他,不知道去哪;风儿也要带着他,回家。

即便总是处于在路上的生活状态,跟不同剧组在世界各地奔波,但李屏宾一直念家,惦记家中老母。这大概是在讲解他的工作以外,电影所要讲述的首要事情。从离家的道别到母子间的谈话,《乘着光影旅行》所塑造的李屏宾形象跟众人看法是完全一致的:外表粗犷,内心细腻。当然,也有说他脾气好的,比如别人问:师傅,你光怎么可以这么打?他不生气。因为即便不是大牌,一般人听了就很容易发飙:我的事,什么时候轮到你来插一句了?片场常见的掐架,经常就是这么发生的。

影片开始于《电姬馆》的拍摄工作(《每个人都有他自己的电影》之一,戛纳六十周年致敬短片集锦),如果说,每个人都有他的三分钟,那么对一个电影摄影师来说,他所要需要的可能是几秒,甚至是某个瞬间,如沐春风或者结实地打中你。这种感觉可以来自《童年往事》的开头,也可以来自《恋恋风尘》的结尾。

对李屏宾来说,他觉得摄影师最需要注意的是光,光就像摄影的灵魂。要捕捉光的微妙,那就像陶瓷艺术品,需要时间的捶打。他擅长在照明不足和微弱光线下拍摄,这个在《戏梦人生》、《海上花》以及《花样年华》里最见功力。影片讲到老房子里的天窗,不禁令我想起了两个自然光和人造光的案例。一是吴念真拍《多桑》,他把重要的对话戏都放在门槛上。在他的记忆当中,老房子光线昏暗,大门就是光亮进来的地方。二是比较近的,拍摄《一页台北》,为了营造城市的夜色氛围,街道都特地洒了水,地面就可以反射霓虹灯光。

不可否认,我是如此喜爱侯孝贤,以至于觉得李屏宾的最好时光就是在80年代。情感如此,但要从冷冰冰的技术角度去看,90年代掌镜的几部作品似乎更具挑战、更有难度。侯孝贤作品的摄影师比较固定(杨德昌的就比较多变,人员异动频繁),基本就是早期陈坤厚,然后是李屏宾,陈怀恩在中间参与了几部。中影是台湾新电影的大本营,李屏宾也是体制内出来的。他跟王童合作了《苦恋》和《策马入林》,后一部就是他崭露头角的时候,一同冒出来的还有编剧蔡明亮。离开台湾,李屏宾去香港打磨,老实说,那些东西就没有了他的风格。在适应摄影工作后,他学好了快跟准。再到后来跟国外导演合作的,只能说是敲门砖,那些片子并非导演代表作。

在李屏宾功德圆满的背后,其实也有几件比较想不到的事情。一是侯孝贤走向国际的《悲情城市》,他不是摄影师,错过了master shot的最佳舞台。二是登峰造极、红遍世界的《花样年华》,他居然错失了金像奖,只能在金马奖弥补遗憾。当然,对手也不是吃素的,它正是《卧虎藏龙》。三是《咖啡时光》、《春雪》、《空气人偶》再到《挪威的森林》,李屏宾在日本相当吃香。他也能不断追求想要的东西,比如在运动镜头为主的《挪威的森林》,他要了120米长的轨道,来回三次,算是创下了个人记录。

再到如今,李屏宾的至高地位早已是雷打不动。只是从他近些年接手的片子来看,不知是不是为了缓解开工荒,他开始接受一些纯商业片,多少让人有些意外。电影反复渲染在路上的漂泊感,除了李屏宾依靠车窗的生活记录,另外还有大量关于列车画面的影片剪辑。原来无论现实还是电影,他们的人生却总是在路上。

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》影评(二):深探攝影大師李屏賓 洋溢親情

電影人製作紀錄片,拍攝另位電影人的工作、生平、思想和家庭,在外國都不多見,何況中港台電影圈。今回這部《乘著光影旅行》,由台灣女導演姜秀瓊和香港攝影師關本良合作,花費三年,走到法國、日本、美國、挪威、香港、台中、大陸新疆等等多處地方,拍攝電影攝影大師李屏賓在現場工作、與母親和兒子關係,並跟他談藝術、思想,也訪問曾與他合作的攝影師和導演,例如台灣(侯孝賢)、大陸(徐靜蕾、姜文等等),和香港(張艾嘉、王家衛)、日本(行定勳、是枝裕和),以及法國、越南(陳英雄)等,確實是中港台電影圈的突破之作。

《乘著光影旅行》是有心人的電影,影片中的人物有心,製作者有心,拍攝者和被拍攝者都值得歌頌。觀眾也有心,因為該片的理想觀眾當然是李屏賓的影迷,也是李屏賓合作導演(包括侯孝賢、王家衛等等)的影迷。

這個年頭,紀錄片也要拍到像劇情片般,充滿感情,而這部世界級傑作,當然不只是成功紀錄李屏賓與合作工作伙伴、與母親兒子妻子的關係,還表達出他的內心感情。影片沒有刻意利用特寫和旁白,隨意的拍攝,卻完全顯示出李屏賓外冷內熱。姜秀瓊和關本良,當然很欣賞李屏賓的為人、性格,和電影攝影師的工作態度和技術才華,才能拍出他的思想、性格、學養,人際和朋友與親人關係。更難得是拍出他與侯孝賢合作天衣無縫的關係。侯孝賢很愛這位人才,也懂得發揮他的長處,自己只顧要拍攝甚麼,至於拍攝難題,總是讓李屏賓自己想辦法來解決。侯孝賢說,有李屏賓在,他便能更大膽創作。但其實兩人也有不同的時候。侯孝賢堅持追求「真實」,不容許使用濾鏡,但李屏賓卻不想畫面暗沉,便偷偷使用了。李屏賓說,戲是觀眾看的,毋需絕對的“現實”。這部回顧式紀錄片透露了不少生平軼事,(例如李屏賓忘記老婆的生日),確是相當好看。

此片對電影攝影師最大啟示,是李屏賓有特別的美學觀,原來他認為「天天都是美好,連攝影師最忌諱的雨天也都是適宜拍攝的好天。」李屏賓那種特別的人生觀和美學觀,會倒過來影響導演。姜文拍《太陽照樣升起》在新彊沙漠的一場戲,有天遇著大雪,他要停工,但李屏賓卻說那是千載難逢的機會,提議照原訂計劃拍攝,結果便拍出震撼、難忘的場面。

此部電影結尾有一段驚心動魄的。他在新疆拍戲期間,在休息時才發現他的電話在幾分鐘之內響了20多次,他心想大事不妙,直覺以為一定是家人發生意外,而最有可能出意外是他80歲母親。此時,他想回電話又不成功,後來,他才知道是台灣友人告知他獲得最高榮譽的「國家文藝獎」。李屏賓說,當時他找不到人擁抱,找不到人與他分享該份喜悅。

對電影鍥而不捨,藝術家的人生便會是這樣,難免有缺陷。電影中有句旁白(可能是導演關本良的話)說:「世界變得越來越小,家卻變得越來越遠」,那是講李屏賓長年離家工作,難得見居於美國加州的妻兒、台北的老母親。這部紀錄片也是以這句話來作基本結構,以此來發展。這部人物紀錄片,充滿人情、親情,並不冰冷,好看。(完)

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》影评(三):《乘着光影旅行》 - 摄影机后的人生哲学

很多时一部电影的成功,只归功于导演、编剧和演员,但许多幕后人员也是功不可没的。感谢《乘》片的剧组人员,让这位幕后功臣——著名的电影摄影师李屏宾,当上一次幕前男主角。

《乘》片是摄制队花上三年,随着宾哥的足迹,捕捉了他真情流露的一面,也走访许多他曾合作的知名导演和演员,分享各人对他的高度评价。得到业内认同,因为宾哥专业和拥有与别不同的光影触觉。他的个性豁然开朗,亦为剧组带来正能量,起了稳定人心的作用。

宾哥的外号是「光影诗人」,经过他的眼光,任何的人和事物立时变得诗情画意起来。风在笑,树叶在低语,影子在翩翩起舞,这些瞳仁与自然景物的无形交流,尽显他对大自然的酷爱和观察入微。

宾哥对拍摄一闪即逝的景物反应敏捷,让笔者明白做任何事也要把握机会。他对天气幻变的态度,亦令人悟出一个人生哲理——凡事该顺应天意。

天有不测之风云,是拍摄电影屡遇不鲜的窘况,但宾哥不会视之为大自然的存心戏弄,反而认为是上天为大家营造更理想的故事气氛。假如执意不变,便会错过一个天赐良机。

在宾哥家人的访问片段中,令人深深了解到做电影工作者的家人真不容易。当中所给予的忍耐和空间,只不过期盼电影煞科后的短暂陪伴,往往换来的是因另一部电影的开锣,而弄得倦怠的躯体。

电影人为荣耀而奔命,但对他们家人而言,一个又一个的奖项,或许只是一块块塑料铁石罢了。然而,他们只能无奈接受,因为跟自己争夺儿子、丈夫或父亲的,是个强大对手——电影。

祁佳仕

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》影评(四):摄影让生命有了色彩和记录

说什么好呢,请让我平静一下。心中的梦想又被他勾引出来,那种冲动极其强烈。李说“工作时很长时间凝聚在一种痛苦里面,其实很孤独啦,很多事情没有一个说的对象,不好说也说不清楚,但这些痛苦都蛮值得,因为留下影片和记忆”。

片中侯导说了一句很有哲理的话,让我更加趋同于他的审美。他说“所以影像是直接呈现,它呈现的这种真实,我感觉可以跟我们所谓的‘真实’是等同的关系。你拍的这个片段,拍的人的状态,它是等同真实,它是可以存在的,它不是电影的一个片段,它等于是再造的真实。”我想这就是他追求的写实的核心。

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》影评(五):摄影展览

《“寓言”2017第九届三影堂摄影奖作品展—西安欧亚学院巡展》 2017 THE 9TH THREE SHADOWS PHOTOGRAPHY AWARD EXHIBITION AT XI'AN EURASIA UNIVERSITY 开幕 2017/9/16/15:00 展期 2017/9/16—10/30 地点 西安欧亚学院艾德艺术设计学院一楼展厅 论坛 “影想”-摄影与教育 时间 2017/9/16/16:00 地点 西安欧亚学院艾德艺术设计学院一楼大阶梯 参展艺术家(按姓氏拼音首字母排序):陈海舒、邓云、高明昔、高鹏、顾奔驰、韩萌、何博、胡兆玮、良秀、凌飞、刘劲勋、卢杉、孙小舟、王攀、王佳、黄荣法、闫亮、杨智舒、曾戈、张之洲。

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》影评(六):李屏宾,电影论“道”

采访中,李屏宾谈到“道”字。

”中国字这个道,上面就是两点,就是阴阳,每一个植物的生长都是两片叶子,没有三片叶子。然后到我工作的时候,常常需要摆设轨道什么的,尽量不去割坏草,压坏什么。“

李屏宾的电影之“道”也并不止于如此,“一部电影在天时地利人和的时候,才会有好的结果。这不代表在现场你会是快乐的,你必须顺势这些东西。这也是和侯导工作学了很多。”更重要的还是他跟侯导合作时学到的这种随遇而安、顺应自然的态度。

他讲到当年拍摄《童年往事》时的一场戏。侯孝贤原本的设定是晴朗的午后,结果遇上台风天,于是就顺势拍了,风雨中摇摆的百年大树,被人力三轮车拉走的生病的母亲,对着窗外雨水唱歌的哥哥……风雨中的台湾潮湿又寂寞,更像是一个人经年之后记忆里的模样。

后来,李屏宾跟姜文拍摄《太阳照常升起》的时候,在酒泉遇到暴风雪。几天的停工不仅造成预算超支,更重要的气候可能由此转变,变得更冷更难办。就在姜文也在犹豫该怎么办的时候,李屏宾却说:”姜老师,这是天赐给你的,买都买不来。“跟当地人一打听,的确,在荒漠遇上大雪,也是多年未见。于是,后来影片中才出现了荒漠大雪的动人景象。

他说:”一个片子还没有拍已经有结果。那些结果都在不同的地方等着你。有时候会阴错阳差,结果改变,但是都在,或者你看到。很好的东西在那边,很好的光色在那边,那个位置是这样,你怎么用它,这些都在,你没看到就没有了。

————————————————————————————————

我相信一个好的作者,他的作品、他生活的态度以及他的人生是一致的,是互相映射的。总是这样的。而一部好的传记(电影)体现出的也恰好是这点。

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》影评(七):无题

只能给三星,其中两星是给李屏宾本人的强大魅力,一个极其感性富有灵性的艺术家,我猜他信佛。导演后期剪辑调色太无能,唯一特别赞的是在房内采访李屏宾的灯光,太赞了,但我深度怀疑那是架机位前灯光请教宾哥打出来的,因为看其他镜头都太烂了,调色废了很大功夫,对,是废了,好多地方都有些调过了。还有就是感觉前期编导吧,只能称作编导了,有做准备,有设计,感觉很多都是后期强行按照前人的经典搭配来拼凑镜头,毫无自己的艺术态度,特别麻木。相较那么多灵气的采访对象而言,真的太失水准了,看上去就像学生作品。结尾和开头不错,但是看得出应该也不是导演自己想的吧,有可能是前期拍烂了,后期一看诶不错用这儿。也算有生命力了。感觉徐静蕾真的很没才华,很麻木,不适合艺术的一个人。听谈吐不相信那部是她拍的,她可能主要负责资金与筹划各路英雄。戏都感觉不是她自己设计的动作。那段家庭影像太感动了,“说话呀,你怎么不说话,你看旁边有人来它就不说话”太可爱了,太感动了,很灵气的艺术家,不是不失活力,是不失去成长的灵性。

要我说,这团队的后期和导演浪费了这么宝贵的资源,这个团队太不搭调了,这么没灵气的人采访那么一群那么富灵气的人,观者很生气

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》影评(八):电影,是在做什么?

开场之前见到李屏宾本人来介绍了。尽管他因为交通问题迟到,但是想在他昨天刚从美国飞来香港,也可以体谅的吧。

我想说说我觉得有启发的地方。

开头的时候我见到了很大的摄影机器,不能不说这部电影?纪录片?的确将我再一次浸入最近我居然开始挣扎的问题了。如果不是最近去戏院看的电影有点多,都不会再一次引发自己思考,film & tv school是不是我另一种选择。虽然我很享受画画,爱,快感,这是一定的,最直接的,没有说谎的直白。但是,为什么我看到电影的开头,在红色的布后面,透过午后的阳光,摄影机随车子的移动慢慢地,大镜头伸进来布里面来,慢慢地,整个进入了片场。是一种不能抑制的冲动,在我身体内开始产生涌动。这,为什么?于是,整部片,我都被关于我自己最近这个重选择的矛盾包围,不断地去思考这个问题,到底,答案是什么。

经过开头的这冲动,随着我感觉有点晕眩地的镜头流逝,旁白讲出了一句:

你将时间放在哪里,哪里就组成你的生命。

在整场电影,我反反复复好多次回味了这句话。一是以防自己忘记,二是它真的讲得太好了。

于我,以防自己忘记的是,在我当下以及以后的时间里面,生命的成本是时间,我将时间放在哪里,是画画,还是摄影,那么,都会因为我投入的时间不同,而有不同的人生。这是我当下,将来都必须keep住慎重地思考的问题。

二说他講得真好的是我自己刚刚经过的经历。试想如果,我没有清晰地认清自己的头脑,和去改变自己的理想,和去在实际中追求改变的勇气,或者,我會选择麻木、然后啊q式地安慰自己,等这里毕业了以后,还是“可以去追求自己的理想”的自我麻醉,然后继续让自己呆在那个不喜欢的地方,实现不了自己的地方4年,浪费自己的青春之后再去谈所谓的“实现理想也不迟啊”这样的屁话,我真觉得自己恶心。那不是自我安慰,那是自己精神、灵魂的屈服!!!

错了,不只是我,还有中国。我走得有点晚,但是我庆幸我还不算很晚,能说:“幸好,还赶得上。”不想再在关于影评里太深入地讨论这个关于中国和逃离的问题,我想,之后我会有文章专门深入地自我剖析的。

在说到李屏宾这个人的时候,电影里面的评论说他是一个nice的人。当然,戏院做开场介绍的工作人员也这么说。电影里面说,他是一个稳重的人,如果说杜可风是水手,那么他就是军人。站在那里你会决定稳定。我觉得我自己也是这样要求自己的人,性格是这样。当年你的榜样是这样子,到你做榜样的时候,你就要站得出来。这是我很有启示的一点,自己在自己的工作中要顶天立地。

李屏宾是一个很重视家人的人,他说到,在国家文艺奖颁发的时候,太阳照常升起的那片沙漠雪景在拍,完了以后发现手机在几分钟之内有20多个未接来电,一下子就想到是不是自己八十的母亲有什么意外了,回电的时候发现全部都是代码,没有办法回。后来收到短信,说是通知得到国家文艺奖了。然后,我的心情也随着影片紧张的气氛,以为真的是她妈妈出事了,到了最后的一句点睛:“原来,比起荣誉,家人更加重要。”我就一下子想起了自己的妈妈。

影片里也有笔墨讲他和妈妈很好的感情的。

他由于早年丧父,可能在那个不容易的年代成长,母亲就对于他的情感来说相当重要。他在电影里面自白道:

“世界变得越来越小,家却变得越来越远。”

我相当同意。我中学开始就读寄宿学校,出去经历的东西也算在同龄人中算比较宽的。加上近年来自己越长越大,尤其是成年以后,有了很多方面独立的力量,就走得越来越多越来越远。但有时候,我也同意李屏宾在电影里面说:但是这也是没有办法的,可能我没有很多时间和家人在一起,和妻子、孩子在一起,但这些其实在我结婚之前就已经定好的了,我有我的事业和工作,如果我为了每天和家人在一起,而牺牲了我爱的事业,那么我会不快乐。可能我不能和家人在一起,也造成了他们的不快乐,但是这也是没有办法的。

虽然关于这段的道理,是我一早就想清除想明白的问题。但是我都还是想在这里再说说我的感受。在这个问题上,我抱着和李屏宾完全相同的态度,去处理关于事业和家人的问题。是需要有牺牲的,我会觉得,对于我自己,或许因为聚少离多,家人的关系会更加亲密,在见面的时候感觉大家都更珍惜来之不易吧,感情反而是变得浓郁了。

最后,很清醒地附加一个问题,就是李屏宾在电影里面提到的做电影,要对光很敏感。

这点,在我在apa上了4节的lighting的认识以后,非常同意和理解他的说法。当然,他在里面说到,有的场景,几个大灯一打,原来的场景的气氛,质感,就全没了,光线是要抓住合适的,不是打的。——这是他的观点。

另外,他说到光线是随演员的演出,而有生命的。镜头随着女演员靠在男演员的被上哭,空气里面的尘埃都泛起,丁达尔效应,仿佛都空气都悲-了起来。导演,需要多方面技术的基本功的啊!

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》影评(九):光和影子斑驳出诗意

Chapter 1 光影诗人

为何说李屏宾是光影的诗人呢?

我记得林徽因怀念徐志摩时说过,他有着完全诗意的信仰,连生活都带着诗意,连死亡,都有诗意。

诗意可以将痛苦化为零。李屏宾说,他的职业事实上是一个痛苦累积的过程,事实上是孤独而寂寞的。而这些在他的作品里看不到,因为他给我们呈现的是一种视觉上的,无与伦比的美丽。

我想,这就是因为那诗意吧。诗意地活着,所以哪怕“景物依旧,时光流逝,人事已非,生命还有希望,还有一点点光。”

他是将所有的情感都寄托在了光影之中,光与影子的交替,让李屏宾看到了生命,看到了希望。有光明的地方一定也有影子,生命就像浮光一样。但是只要有光,就是美丽的,有“生”的希望。

景物依旧,时光流逝,人事已非。所以触景易伤怀。但是生命还有希望,还有光芒,让人为那一点点的光感动,并且欣然前往。

Chapter 2 天人合一

“他不是一棵树,是随风而动的。这也许就是中国文化的精髓吧。”

在中国文化里,道教推崇天人合一的思想。这种传统根深蒂固地留在了李屏宾的脑子中。我们也说要顺应天势,才能达到天时地利人和。

那个时候,人就不见了,成为了天地万物中的一环。

所以姜文说,李屏宾给了他很多的启发,特别是一种工作态度:顺势。顺应天势,顺应自然。我们本是大地上芸芸众生中的一员,只有顺应了它,你才能达到一种最理想的状态。

并且很多时候,执拗并不一定是一件好事。那不是和天怄气,是和自己怄气。

不和自己怄气了,心情舒畅阔达,这也是一种诗意的生活状态。

李屏宾摄影的时候,动是无意识的,他和助理说“你只要将我像风一样推来推去就好。”随风而动,就是一种“顺势而生”的状态。那是自然的。

风是这个世界上最自由的东西。

它拂过每一个角落,拂过每一个细微的生命,却又捕捉不住。那一刹,摄影师没有了固定的点,不用向前期的他一样,快很准的抓住那些画框,那些定点,画面如何如何,一丝一毫十分讲究。他已是飘然状态,随风而动,随时可以改变,轻柔的像跳着曼舞。呈现给我们最真实的华丽。

Chapter 3 光与暗,导演和摄影师

侯孝贤和李屏宾真的是非常非常的像。但是他们也是有不同的。身份上的不同。

侯孝贤是导演,他用肉眼观察,要求最接近真实的美。所以他一再强调:暗暗暗,不要人造光,要自然的灯光。

而李屏宾是摄影师,他用机器呈现画面,他要的是那些真实的场景,在机器中,呈现真实的美丽,然而机器到底不同于人眼。就像是艺术一定高于生活。所以得亮亮亮,不然导演要的效果,在机器中是呈现不出来的。那是矛盾的。经过机器的过滤,出来的材质一定是粗糙无比的,那就失去了本来光线的意义了,失去掉了光的生命力。

这便是亮与暗的矛盾。

亦可以说是写实和华丽的矛盾。

华丽写实,说的就是侯孝贤加上李屏宾。李屏宾要呈现的是艺术的美感,必然是华丽丽的色调,唯美的画面。侯孝贤要的是写实,最自然,最贴近本源,让观者一看就觉得那是现实,而不是虚构出来的世界。

然而,华丽写实虽然华丽,那也是写实。

我觉得,李屏宾要的是生命中依然有希望的光,所以写实中依然有着能解开生命痛苦的华丽。我们的生活是需要被美感染的,需要被光引导的。在怀念过往之时,回忆尚且会粉饰真实,因为人不会怀念痛苦,人想要美好的东西来遮盖无味的人生,这样才能有希望,继续向下走去。

为何说导演是结构,摄影是解构。

原因就在于此。导演想要的东西太多太多,他将这些想法结构起来,形成一个思维,他要拍出来。

而摄影师,就要将这些东西拆分开来看,有些东西是无法实现的,是与其他的相矛盾的。

《乘着光影旅行——李屏宾的摄影人生》影评(十):大概前兩天看的這紀錄片

喜歡這樣的故事,喜歡將一個人的故事。瞭解李屏賓,似乎有了那麼一些。他的為人、性格、工作處世,他對世界對人的一些看法,相處。

也許還沒到那樣的年紀,也許就是這麼不會成長,在這二十幾歲的年紀,似乎並不明白什麽人世,所過的生活也是常常奇怪。唯一覺得自己正常一些的時候,大概就是這樣的時候。看書,看喜歡的電影、寫字的時候。整理、停頓、舒緩內心的時候。有時候人是極其難受的,找不到人生的方向,或者說還是要停在原地的時候,就像宮崎駿的片子里所說的。還是要活下去。《起風了》取自《聖經》里的句子……

大概是中學上大學前,知道李屏賓,知道《乘著光影去旅行》。卻似乎在自己腦海中有太多並不好的思考和理解。猶豫、所以一直沒有去看。後來去瞭解了侯孝賢,《刺客侯孝賢》看完後,就去看這部紀錄片了。生命似乎總是要有推進,不是直接利落去做很多事的人。是猶豫不決、未知自己“身世”吧。沒有找到的路,害怕做出決定,但必須做出決定,甚至拒絕。但總有不得不面對的。

覺得李屏賓有自己的世界,有自己真正的工作,內心的歸屬和追求。性格、人品,也是善良的。總是很感謝這樣的人,他們對生活常常思索,也苦惱。但卻又坦蕩、內心清澈。