普洱诗篇 | 徐芳

宾馆、酒家提供的茶,是普洱茶;就连市区里的路灯,也是普洱茶饼造型——入夜,在无数“茶饼”照耀下,影影绰绰的,一概都是“饮”茶人。在普洱,我们就把普洱茶“喝”得不可无一,不可有二了——茶光润润,氤氲笼绕,满城茶色,这应该就是普洱的“本色”。

半醒。半梦。

飞机轰鸣着降落在思茅机场,所有乘客起身。探看一朵四肢俱全的云,张牙舞爪地悬在舱门外,一伸手可能碰到它,也可能就碰到机场的屋顶——小。

抬起头时,已经在机场之外了,背后是层层叠叠的晚霞。

而所有的人,仿佛如此意外地看着天边,对于天光的沐浴,竟是如此束手无措。其实也只是把旅行箱从身旁转到身前,从身前再转到身后,却个个微蹙眉头地定在那里,似乎不知拿这白云、红云、金云,这一碧如洗的灿烂,该怎么办?

我们一群,讥讽着某人背旅行袋的方式,像真正的“驮运”,犹如“托云”;又攻击某男一米八的身高,举着相机,竟还挺胸拔腰,好像就要做正步表演。而某女半闭眼,半露微笑,好像什么也没听见,于是大家如此诡异地呼唤:“美女”,是怎么回事啊!就有人去推某女,让她着实吃了一惊,好像大梦初醒的样子,使得大家伙儿大笑起来——这才刚刚有了点飞行落地的感觉;但另有人,仍懒懒地叹气:“我在睡觉呢!”说罢便半拉下帽沿,由众人哈哈笑去,那样子,像还坐在一朵云上似的。

为什么就不能坐在一朵云上呢?

前面已是“远方”的普洱,或者那就是“乡愁”中的“家园”。我们是一群来自天南地北的人,在机场候机时,读着手机上的微信;在飞机上读着航空杂志上的乡村原野与陌生的城市;在舷窗里凝视着窗外,读“诗与远方”——我们每一个看过去,都一般多愁善感、若有所思。

所有的人,我们在昆明机场同一个候机口里,认识了小一半;在飞机上,前后左右又认识了大一半;到了思茅机场里,几乎就是全部;也许有一些“漏网”的,那应该已在前架次抵达了——在普洱,于普洱,我们不再是“陌生人”!

不少人用手机拍下:从机场“飘”出来之后,在一个停车坪或者叫广场的地方,其中可谓醒目的第一个电子显示屏。那跳动的数字——空气质量指数:19,空气质量级别:1级,空气质量状况:优。

我们竟如顾城《看云》所状写的那样:

你,/ 一会儿看我,/ 一会儿看云。/ 我觉得,/ 你看我时很远,/ 你看云时很近……

“你看我时很远,你看云时很近”是因为喜欢“看云的那人”吗?或者就是更喜欢自己也在“看云”吧?如我们中的某个诗友意味深长地赞叹:“那不是驾云,而是拨云见路……”;而我把“驾云”听成了“假云”,因为我由衷地欣赏这“假作真时真亦假”的美景——当真的变成了仿佛假的景致,实在是因为真实得太过强烈,可能此情此景就同在真实与虚幻中。

虽有飞行,虽有几件行李,虽有长途跋涉中的“风餐露宿”(需换乘),但俱不足以道辛苦。只因为,此时——众皆争看:云飞云涌,如同幻境;如我,偏偏还强烈地记得那朵迎迓的“普洱”,同时记忆里的某些诗句,不可抑制地,从心底里拼命地往上翻涌,这就是某种“高原反应”吗?

如波特莱尔的《陌生人》: 告诉我,你这个神秘的人,你说说你最爱谁呢? 父亲,还是母亲?姐妹,还是兄弟? 哦……我没有父亲也没有母亲,没有姐妹也没有兄弟。 那朋友呢? 这……您说出了一个我至今还一无所知的词儿。 ……我不知道这个地方在哪儿。 那么,你究竟爱什么呀?你这个不同寻常的陌生人! 我爱云……过往的浮云……那边……那边……美妙的云!

其实我更加认同哲人苏格拉底那样的激昂表达:我从世界来,我到世界去!世界是一体的,并不是零碎的。即便是要使所有的变化具有意义,那也必须从发生开始吧?

同样是世界,但在这个世界中,却出现了一个人:“陌生人”,或者换一个常用的说法,这就叫做“场景”;或者再换一个绝不常用的说法,这就叫做“美妙的云”;或者再换一个,不知是否是我首次发现的:我们已然进入了一片或一朵(在枝上)的“茶”里——普洱作为一个整体,仿佛就是个比喻。

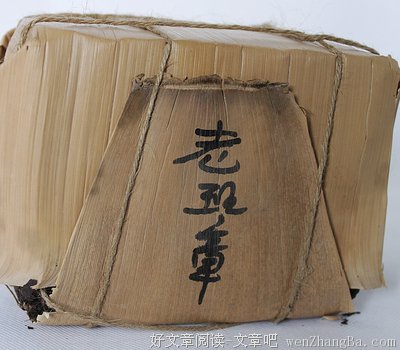

被国际茶叶委员会授予“世界茶源”的普洱,区域内有距今3540万年的宽叶木兰化石和中华木兰化石,有2700余年的世界野生古茶树王和1800余年的过渡型古茶树,有120万亩野生古茶树林和18万亩栽培型古茶园。穿行于普洱各区、县,沿路到处是茶树梯田,呈块状或点状分布,多为粮茶间作。这全景,如若用古字写作“荼“,似乎更有理由。

一起逛街,就如同在上海跑遍一条南京路。而这里的街面上,只看见售卖普洱茶的茶庄,一庄连一庄,一门挨着一门;一直跑到脚酸,一家茶庄的老板,出门热情欢送,并指着前面的路口说:“前面还有几家哩……”

宾馆、酒家提供的茶,是普洱茶;就连市区里的路灯,也是普洱茶饼造型——入夜,在无数“茶饼”照耀下,影影绰绰的,一概都是“饮”茶人。在普洱,我们就把普洱茶“喝”得不可无一,不可有二了——茶光润润,氤氲笼绕,满城茶色,这应该就是普洱的“本色”。

一个同行老作家,白发,须髯飘飘。接电话时声震周围:“我在普洱喝普洱啊……”“普洱,普洱,如雷贯耳”——这是一个海外来电,竟让“小伙伴们”都惊呆了!

世界对于中国的认识都起源于茶与瓷(亦是茶具)。当然,从认识茶,到爱茶,到把普洱做成了驰名中外的名茶,及至把运茶的小路,也变成了茶马古道——着实经历了豪放、韧毅、刚强的种种“教化”,此所谓“在路上”,一切“在路上”……

那些赶马人,晚上睡在马肚子下面,马群中间点着篝火,个个吸着长长的烟袋……那些人,在梦中似乎也可以回答:他,马脚子(脚夫),他们的一切,包括梦与漫长的路程,都参与了普洱的形成,普洱的发酵;就像阳光、风、雨和矮马,他们都是普洱元素的一部分。

唐陆羽的《茶经》“在路上”,茶圣说及:“茶之饮,发乎神农氏,闻于鲁周公”;《神农本草经》“在路上”,是更早的路上,尝谓:“神农尝百草,一日而遇七十二毒,得茶而解。”就是说,神农讲述了茶饮起源的传说——这便是人类最早发现茶、利用茶的文字记录。

普洱的历史坐标,或许正是这样被支撑的。而普洱绿色GDP的坐标,也就此这样竖起来了……

如今皆说普洱不止是普洱,普洱还仍是普洱,普洱毕竟是普洱。就如一首动听婉转,反复播放的歌《想那个地方》。那如同吟诵,竟使得我们不止记住了歌词和曲调,也同步反复地“想那个地方”。而就在与青山绿水面对面时,仍然也在“想那个地方”,犹如看到了“金山银山”:

“想那个地方 / 青翠的山岗 / 山花在开放 / 清泉在流淌 / 想那个地方 / 青翠的山岗 / 野鹿撒欢 / 山鹰飞翔 / 山鹰在飞翔 / 景迈山耶 / 想那个地方 / 炊烟绕夕阳 / 茶的摇篮 / 云的故乡……”

如果说普洱是我诗歌中盘旋的一个意象,那就得从头说起。儿时,我初识普洱,在一个白纸包上。那是一位做采购员的长辈送到家里的茶礼——我祖父与父亲均喝茶。那白纸上印着一幅林下饮茶图,上面除了幽雅的山石景致,若干茶具茶人之外,还标有“普洱”两字——仿佛那就是一幅画的标题。如我的识字课本,也是图大字大,因为在杯盘间天天看见,图画和字皆熟睹于心。

如今真到了普洱,虽是初游,却如游于旧画之中,像回访着一个陈年茶的梦境,仿佛也有了好梦重温的味道。普洱,茶与故乡——这简直成了中国文化中的经典意象,琢磨一久,口头心头,一时都不能忘,再再浮现袅袅茶香。从此一时到彼一时,从虚转化为实,从实转化为虚实间……

山路重复得就像那一首歌,一遍遍,一遍遍,上到山腰就上到山腰,坠入深渊就坠入深渊,来来去去的颠,来来去去的颤;或就像佤族姑娘的长发舞,只要把眼睛一闭,那飘飘逸逸散落飞扬的感觉,就仿佛山山水水的灵魂,要暂时离开一会儿大地……

这么想来,普洱必是有魂的,那么它的魂又是什么呢?

我想,那可能就是普洱茶,或就是一滴蜜泪:一半甜,一半苦;但哪一半是甜,哪一半是苦,我是分不清,也辨不明的。说到底,也无需分清与辨明——这才是知味,这也才是至味。

(刊于2017年11月12日解放日报朝花版)

点击下面链接,可读“朝花时文”上月热读文章:

王春鸣:好看的皮囊背后

奚美娟:一位让我在想象中怀念不已的前辈艺术家

于文岗:这是个嘚瑟的年代吗?

唐吉慧:醇香过心,人生艳丽

詹克明:关于绿萝的无言大义

陈鲁民:鲁迅还很“值钱”

何永康:在秋雨里想起余光中

王坚忍:啊,想起那些年的橡皮鱼

“朝花时文”上可查询曾为解放日报“朝花”写作的从80岁到八零后的200多位作家、评论家、艺术家和媒体名作者的力作,猜猜他们是谁,把你想要的姓名回复在首页对话框,如果我们已建这位作者目录,你就可静待发送过来该作者为本副刊或微信撰写的文章。你也可回到上页,看屏幕下方的三个子目录,阅读近期力作。

苹果用户请长按并识别二维码,向编辑打赏