面对杀父仇人,她说:我不恨他,一命抵一命没用。

编者按

这篇文章,李鸥老师几天前就写出来了,在我们发布《江歌妈妈:如果你的后半生只有痛,江歌该有多心疼》的第二天。我们一直没有发出来。一方面,看到徐静波先生的那篇《我看了江歌遇害案的案卷》,让大家的愤怒又达到了新顶点,我们不敢冒然在这种情况下去触犯众怒。群情激愤的时候,留给思考的空间,其实非常非常有限。我们编辑团队成员本身也是这样,有着无法排解的情绪,我们没有底气在这个时候去提什么“原谅”。

昨天,也就是11月16日,有一个词悄无声息地上了微博话题榜:国际宽容日。它并没有被很多人发现,也没有引起多么热烈的讨论。但关于这个节日的一段描述,却进入我们的视线,在我们脑海里挥之不去:宽容自己,快乐的面对生活,享受生活;宽容你的敌人,恨一个人和爱一个人一样都需要很大的精力,请把你的精力用来爱你爱的人和爱你的人。

听上去有些鸡汤,但这碗鸡汤,却让我们隐约觉得,这篇文章可以发出来了。

文/幸知在线高级情感咨询师 李鸥

01

该不该原谅那些伤害我们的人

前几天,我看了一部名为《心灵小屋》的电影。今天看到咨询师群里,老师们都在关注江歌妈妈,平台也在组织大家讨论,看今后如何能帮到她。我很想跟大家分享一下,我看过的这部电影。

影片的情节是这样的:

主人公小时候,因为父亲家暴他和母亲,于是偷偷毒死了父亲。成年后,他拥有了一种和小时候完全不同的生活:相亲相爱的妻子,3个可爱的孩子。最小的小女儿,也是三个孩子中最可爱的。

可爱的小女儿

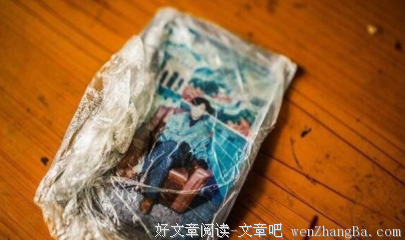

在一次家庭野营的途中,由于大女儿调皮,导致二儿子差点淹死。就在男主解救儿子的时候,小女儿失踪了。后来确认,小女儿是被一个流窜作案的变态杀人狂杀死在一座山间小屋里(尸骨无存,现场只有一件血衣)。于是,男主陷入了深深的抑郁中(PTSD创伤后压力综合症),同样的症状也出现在他女儿身上。

原本幸福的一家人

后来,在一个暴雪天,男主一个人在家,信箱里出现一封署名“上帝”的信。奇怪的是,周围的雪地里没有任何脚印。

“上帝”约男主去那个山间小屋叙旧。男主犹豫之后,最终在好奇、痛苦、悲伤、愤怒等多种情绪的影响下决定前往。在山间小屋,他真的见到了三位一体的上帝(上帝呈现为3个不同的人)。在和上帝的对话中,男主开始和过世的父亲和解,甚至原谅了杀害自己女儿的凶手,并最终和自己达成和解。

这部3月份在美上映的影片,导演是曾获得英国学院奖提名的斯图尔特,主演是最大导演詹姆斯·卡梅隆钦点的阿凡达系列男主角萨姆·沃辛顿。影片5月份在台湾上映,目前在大陆还没看到排期,但是却已经在网上引起了很大的争议。

这部影片在豆瓣的平均分是5.4分,评论呈明显的两级分化。喜欢的人给出9.8分甚至10分,不喜欢的人只打到1分、2分。在台湾也是如此。之所以会引发如此截然不同的反馈,因为影片探讨了一个深刻的伦理问题:我们该不该原谅那些伤害我们的人。

02

换一种方式描述伤害

丧子之痛,需要多么大的心理力量才能克服啊!

到底该不该去原谅那个伤害自己的人,是本片最具争议的部分。认为不能克服、也无法去原谅凶手的人,认为这是一部纯说教的影片甚至是在盲目宣传神性的光芒。

“凡事都以这么蠢的方式解读也许也挺好的。这种东西我没法相信。”

“神棍治愈电影,说教气息浓重……”

——豆瓣上很常见的负面评论

而另外一些人则认为,这是一部充满灵性的治愈影片。

“不论你内心有多大的困难和痛苦,都一定有更好的方法让你不再颓废和憎恨。这个世界,总有一些事情,可以缓解悲伤与痛苦;办法总比困难多。”我是在一次工作坊中看到的这部影片的。最初看完,我的观点倾向前者。两个多小时,我几乎是强忍着才能看下去,心中仿佛有股火苗在燃烧。“如果有人杀了我最爱的亲人,凭什么要求我原谅,如果法律或其它没有给我公正,那我为什么不能捍卫我自己的权利,寻求自己的公正!”——这就是我心中燃烧的火苗。这,也是江歌遇害之后,空前一致的网络舆论。

第二天,随着同学们的讨论,以及对影片更深入的理解,我好像又有了新的想法。最打动我的有这么几句话:

★心中充满了恨的人,是没法去爱别人的,哪怕这个“别人”是现下最需要爱的亲人(就像影片中同样抑郁的大女儿)。

★没办法放过别人的人,也没办法放过自己。因为没放过别人,心中充满怨恨,也就只能让自己永远生活在痛苦中。

★没办法原谅别人的人,也就同样没办法原谅自己。不能与别人和解,也就不能与自己和解。

当我们在被人有意伤害的时候,第一个念头会是什么呢?我们会说:“凭什么受伤的总是我?这个世界还有没有公平可言?”

影片中,男主也问出了相似的问题,“上帝为什么不公平,要让好人受罪,而让坏人逍遥法外?”智慧女神对此给出了自己的解释。解释并不重要,重要的是,当我们受伤的时候,我们是怎么看待这个伤害的。

很多时候,我们对伤害的描述是“意外”。所谓“意外”,就表示这个伤害是“意料之外”的不期而遇。它并不遵循规律而来,是在一个意想不到的地方,碰到一件意料不到的事情;或者碰到一个意想不到的人,做了一件意料不到的事。因为种种意料不到,所以这个“伤害”不管有多深,其实是不可预防,也没办法“引以为鉴”。

那么面对这个伤害,比如“谋杀”或者“肿瘤”,我们又能做什么呢?说实话,其实没什么可做的,因为这些事的前提是“不可预料”的。但是,实话总是让人讨厌,因为从根本上,“什么也不做”会让人缺乏一种“掌控性”。

人是希望把运命掌握在自己的手里的高级动物。从小我们就被教育成“不要输在起跑线上”,“如果今天不努力,明天就会如何如何……”然而,这些努力终究会倒在例如“高考没考好”“上面换老板”等等这些大大小小的“意外”上面。特别是,当面临人生最大的意外时,又有多少人能坦然接受呢?

人应该怎么面对“意外”,怎样算积极,怎样算消极?这是影片的第一个争论点。

电影是人类“梦想的童话”,所以我们最喜闻乐见的是反转结局。比如经过一系列惊心动魄的斗争,好人最终战胜了坏人,坏人最终被搞死等等。“意外”虽然出现,最终还是被“人定胜天”的定势牢牢扼杀在手中。

然而,《心灵小屋》这部电影的奇特之处就在于,它没有按照这个套路来。比如,男主在遭受父亲虐待后,确实用自己的双手毒死了父亲,从而解救了他自己和母亲。但这绝对不是一个“成功复仇”的故事,而是意外遇到一个非常糟糕的父亲之后,意外地做出的一种主动选择。然而,这样的“成功复仇”,却无法给人带来愉悦。不但观众暗叫“不爽”,连男主的一生也在不停地被这件事影响。

03

原谅,一种可能的自我疗愈路径

意外发生之后,要怎么去对待那个导致意外的人?这是《心灵小屋》的第二个争论点,也是最大的一个争论点。这里面存在着一个很大很重要的话题,我们通常用“公理”或者“正义”之类的词语来称呼它。

“正义”是一个社会建构的产物。

在原始社会,人烟稀少,我们的老祖宗在一个人出门打猎的时候遇到各种意外,比如被野兽攻击,是不会拉着它们评理的——反正不是你吃我,就是我吃你。奴隶社会,奴隶主之间有可以和平共处的“公理”,而对待奴隶,则没什么“正义”可讲,虽然他们也是人类。

而在近代社会,随着文明的发展,世界上的资源已经可以养活每一个自然人,当我们不必再为抢夺食物打打杀杀的时候,人们之间就产生了“人没有权利夺取他人生命”的“公理”。我们可以看到,这个“公理”,是一个从无到有,从一部分人认可,再到全部人认可的一个发展过程。维护这个公理的工具就是“法律法规”。

然而,还有无法用法律界定的“正义”,我们使用的工具就叫做“道德”。但是不能说“道德”所维护的公理就一定比法律所维护的“公理”小,比如见死不救,比如婚外情,等等。

在影片中,将杀人者“绳之以法”是一个法律问题;而作为当事人,应不应该去恨那个凶手,其实这是一个道德谴责和自我救赎的问题。

关于道德谴责的问题,一直是这些年的热议。看过往,2008年汶川地震,出现了一个备受争议的人物:范跑跑。

“范跑跑”原名范美忠,是出身农村、毕业于北大历史系的高材生,当时是都江堰光亚中学的老师。地震发生时,他不顾学生的安危,第一个逃出教室。但真正引发争议的是,他在震后第十天,在天涯论坛发帖称:“我是追求自由和公正的人,却不是先人后己勇于牺牲自我的人!在这种生死抉择的瞬间,只有为了女儿才可能考虑牺牲自我,其他人,哪怕是我母亲,在这种情况下我也不会管。因为成年人我抱不动……”

当时,网络上倒洪水般的舆论,让还没有从地震中缓解过来的范美忠再次陷入绝境。《范美忠:给教师抹黑,让北大丢脸》《“范跑跑”,难道你就不怕下地狱吗?》……各种批判性文章随之而来。

看眼下,是留学生江歌遇害事件。

绝大多数人、正常的人,都希望能帮助受害者或者受害者的家人来主持正义,无形之中,我们都把自己放在了“上帝”的位置上。然后,似乎很少有人去思考:如果“正义”得到了伸张,得到疗愈的是谁,是我们自己,还是受害者或者受害者家属?影片最大的亮点在于,它没有花太多的时间讨论“正义”本身,而是从不同角度,讨论了“受害者”怎样可以得到疗愈。

在第一段故事中,男主杀死了施虐的爸爸,正义得到了伸张,我们也许会暗叫一声“活该”。然而,这件“正义得到伸张”的事,却成了男主一生的负累。

在第二段故事中,由于杀人犯一直没找到,正义没有得到伸张,所以男主一直生活在抑郁中。

“正义”伸张与否,和男主的心理健康好像也没有什么关系。那么,我们假设一下,男主在杀了父亲之后,心情特别高兴、心中负累一扫而空,又会怎样?这样一来,似乎也不太符合我们的“人设”,反倒让他看起来更像一个“杀人狂魔”。

伸张了“正义”痛苦,没能伸张也痛苦。那到底应该怎么办呢?

影片给出了另一种假设:如果我们原谅,会怎样?或者,我们回到第一个争论点,我们就把它当成一件完完全全的“意外”,又会怎样呢?

人的心,就这么大,装满了痛苦,装满了仇恨,就装不下其它的东西了。我们总说,我们要努力,好让自己过上更美好的生活。那么学会忘记,学会原谅,算是一种努力吗?

曾经看到过一个故事:

有一个人杀了人,被害者的儿子跑去报仇。为了让仇人的孩子也感受到自己少年丧父的苦痛,这个复仇者决定,等仇人的孩子长大后懂事了,他再去报仇。于是,这个复仇者不但没杀凶手,还在暗中保护他。在这个过程中,他发现,这个仇人一直在做修桥补路的善事。最后,复仇者被感动,就投在了凶手的门下。原来,他一直在为当年的事悔改。一念善起,往事如烟。电影并没有告诉我们一个疗愈心灵的最终方案。身为一名咨询师,如果面对类似的来访者,我也无法保证这种方式一定有效。但是至少,这部电影帮我们打开一个新的空间,面对某些困境时,也许我们还可以多做一种选择。

李鸥,幸知在线高级情感咨询师,国家二级心理咨询师,世界医学最高认证中心认证治疗师,澳洲达立齐中心叙事治疗师,国际自然医学会认证催眠师,国际EAP学会中国分会会员,中科院心理所合作对话认证咨询师,国际人本学院认证咨询师。尤擅长解决婚恋情感问题、亲子沟通、个人成长。

编后语

前几天,湖南沅江市发生了一件令人震惊而心痛的事。11月12日,沅江市三中学生罗某杰因与班主任鲍某发生争执,在办公室持刀将其刺伤致死。行凶之后,罗某杰走到同班同学、被害人的女儿面前,告诉她:我杀了你爸。几天之后,一个让人意外、也引来很多争议的事被报道出来:被害老师的女儿告诉记者:“我不恨他(凶手),一命抵一命没有用,希望他不再伤害别人。”

不知道该怎么去评价这件事,或许我们唯一能给予受害者家属的,就是尊重。尊重她选择原谅的姿态。

同样,对于江歌的妈妈,我们也尊重她“不原谅”刘鑫的姿态。但同时我们也期待,她能够不被舆论裹挟,不被被“正义”和仇恨裹挟。如果有一天,她有心想要放下,可以做到宽容自己、允许自己放下,没有人去干涉她。

作为一个母亲,孩子受到伤害时,我们本能地会有一种自责感。觉得是自己没有保护好他,没有教会他怎么不交损友、怎么保护自己……确实也有一些公号借此写了很多类似主题的文章。如果,江歌妈妈在夜深失眠的时候,有这样的自责,真的希望,她能够宽恕自己。这一切,对于你来说,真的只是“意外”。作为妈妈,你已经足够好。

前几天,江歌妈妈给我们留言后,幸知平台的咨询师,都积极参与讨论未来可能开展的对江妈妈的心理辅导。这其中,有多年从事失独父母心理辅导的老师,也有在重大疾病后失去行走能力,依然非常积极有能量的咨询师。除此之外,还有很多单亲妈妈在后台留下自己的电话,也有失去过孩子的妈妈,她们说,如果江妈妈需要,她们愿意组成一个互助团。

也有老师提议,等一切尘埃落定之后,江妈妈是不是可以代替女儿,去实现她未完成的心愿。在公开报道中,曾经有过这样的表述:江歌在攒旅游基金,到2022年的时候就可以攒够了300万日元,她要去周游世界。

希望有一天,江妈妈在忙碌之余,能有那么一点清净的时光,有机会去想一想,另外一种生活。