《棋王 树王 孩子王》读后感10篇

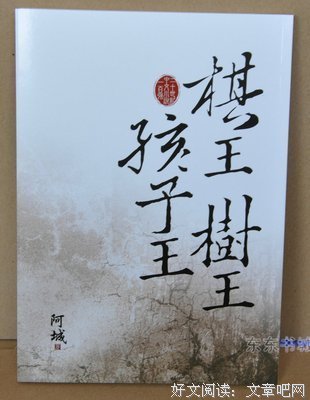

《棋王 树王 孩子王》是一本由阿城著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:24.00元,页数:205,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《棋王 树王 孩子王》读后感(一):关于吃饭和锦上添花

源于一个公众号的推荐,第一次读到阿城的棋王。读完歇了两天,没有心思再继续往下读或者去翻其他的书,总感觉有股难以名状的东西哽在喉咙,让人不吐不快。也许这就是阿城所说的“很古的东西”吧。

读伟大人物的故事,会被他们留存世间的丰功伟业所深深折服,会为他们起起落落的人生经历而唏嘘不已。这些伟大人物的头顶常常笼罩着一层光环,让我们可望而不可及,那些经历也大多是用来赞叹和激励的。相比之下,尸横遍野的黑脸士兵,提斧野唱的樵夫,一张张折着书页的母亲,这些小人物的人生似乎暗淡许多,任凭历史和生活的车轮碾过,再寻不出任何踪迹。

然而,我想说的是,小人物的故事也会很精彩。他们来之最贴近生存的底层,有着还原生活本质的力量,并且基于一种共同生活经验的“同情”,这股力量常常直抵人心!

棋王就是这样一个故事。

一、关于吃 王一生对于吃是很虔诚很精细的,书中描写他吃的段落很细致很形象。

“拿到饭后,马上就开始吃,吃得很快,喉结一缩一缩的,脸上绷满了筋”,常常突然停下来,小心翼翼地把嘴边、下巴边上、沾在衣服上的、掉到地上的饭粒,全部拈进嘴里,“有时候你会可怜那些饭被他吃得一个渣儿都不剩,真有点儿惨无人道。”

我生长于偏僻的农村,父亲是村里的瓦匠,母亲是个小个子的家庭妇女,她个子虽小,却一肩挑起了十几亩地的农活和一个大家庭的家务活。小时候家里吃饭人多,我们兄弟姐妹四个,加上三位老人,一共九口人,可想在那个物质匮乏的年代,这样一个农村家庭的饮食日常,常常会为了争一口吃的,不顾孝悌而闹得鸡飞狗跳起来。

所以王一生那种近乎病态的吃相和对食物的渴求,并不使我惊讶,而是隐隐勾起了我久远的回忆,并且油然生出一种同情。这种同情不是居高临下的,而是基于共同的生活经验产生的,针对儿时的自己,也针对我艰辛的父辈。

我先生的吃相也是值得一说的,吃东西尤其地快,仿佛有人跟他抢食一般,菜夹到碗里后一筷子就扒掉半碗饭,而且米饭是绝对舍不得浪费的,有多少吃多少。吃水果时还会发出很馋的声音,咬一口“嗖”一口,生怕浪费了一滴汁水。他的家境我是知道的,所以我理解他,正如我理解王一生。

幸好我不是城里精细喂养长大的姑娘,否则看到他这副吃相,我怕早已望而却步了~

二、关于锦上添花的东西 对于下棋,王一生同样是虔诚和精细的,但就有气度的多。

他嘲笑他人,想的净是锦上添花,被书给害了。可他自己又何尝不是,挣扎在生存边缘却嗜棋如命,除非把他脑子挖了,否则他还是要在心里走棋的。

他必须要下棋,就像是思特里克兰德必须要画画,就像是掉进水里的人必须要挣扎!

人们常说,要知足,顿顿饱食就是福。为何还想看看随便一本什么书,还想棋逢对手杀个痛快?

衣食是本,自有人类就是每日在忙这个。可若终日囿于其中,终于还不太像个人。

是啊,活着不光是为了吃饱穿暖,在生存之外,我们总该有些个锦上添花的东西,就像是山民嘴里的歌,画家手中的画,王一生心中的棋。

何以解忧?唯有~

我们奢侈地,却也是实事求是地,称之为追求!这种追求,挺直了山民劳作的背,柔软了画家粗糙的手,也滋润了王一生干涸的心。

故事的高潮,落在了王一生以一敌九的盲棋之战上。

整个对弈过程,王一生始终是双手扶膝、两眼平视,目光落在极远与极近之间某一虚空之地,抽离了周围的世界,如入道家天人合一游无穷也之境。

此刻,他是当之无愧的“王”!

小人物毕竟是小人物,大战之后依旧要从英雄主义回归到吃饭睡觉的世俗生活。于是,王一生在伸手不见五指的黑夜里睡得死死的,明朝醒来,他也还是那个需要为下一顿饭食担心的王一生,继续重复他日日如是的机械化的俗人的生活。

可做“俗人”,却自有乐趣在其中。就像阿城最后悟到的。

“王一生已经睡死。我却还似乎耳边人声嚷动,眼前火把通明,山民们铁了脸,掮着柴火在林中走,咿咿呀呀地唱。我笑起来,想:不做俗人,哪儿会知道这般乐趣?家破人亡,平了头每日荷锄,却自有真人生在里面,识到了,即是幸,即是福。”这与前文中,另外一段遥相呼应。

“我心里忽然有一种很古的东西涌上来,喉咙紧紧地往上走。读过的书,有的近了,有的远了,模糊了。平时十分佩服的项羽、刘邦都在目瞪口呆,倒是尸横遍野的那些黑脸士兵,从地下爬起来,哑了喉咙,慢慢移动。一个樵夫,提了斧在野唱。忽然又仿佛见了呆子的母亲,用一双弱手一张一张地折书页。”

历史的车轮不断向前,高坐车上,抛头露面的,往往是刘邦项羽这样的大人物,看他们挥斥方遒,看他们豪言古今。但,别忘了那些士兵、樵夫,那些山民和母亲,因为他们才是真正推动车轮的人!

《棋王 树王 孩子王》读后感(二):阿城的《棋王》《树王》和《孩子王》

若说阿城最有名的作品,莫过于那篇叫《棋王》的短片小说了。若说阿城最成熟的作品序列,也莫过于上述所说的三王了。读阿城的文章,无法直接判定他是否是有文学天赋。有的好,有的差,有的隐含大道,读起来想哭。有的堆叠词汇,发不起想象,只题材可取。

文学这种东西,说是要有天赋,那是必须的。作为后生,也无法直接评判前人作结写作的好与不好。以上面的三王来排个序,我最喜欢的事《棋王》,其后是《树王》,再之后是《孩子王》。下面,就挨个儿说一说这三篇文章。

《棋王》应该是作者取材于真人真事,故事大学发生在阿城刚刚去云南当知青的伊始。主角叫做王一生,与阿城一样来自于北京,是一个彻彻底底的棋疯子。这人家里很穷,父母也有那个时代特有的悲情故事。从小喜欢下棋的王一生因为穷困从来没有得到过正规的训练,但他“何以解忧,唯有下棋”,不仅会下明棋,还会下盲棋。什么是盲棋呢,就是闭着眼睛,脑子里有棋盘,每个棋子所在的位置都清清楚楚。王一生和作者他们一样来到云南后,分配在不同的农场。一次,王一生来着作者,恰好作者农场里有一个下棋很好的男青年,叫脚卵。脚卵的父亲是当地著名的下棋的大师,他家的棋路,都是从古时传下来的。脚卵与王一生下棋,居然败下阵来。脚卵对王一生惺惺相惜。让王一生去参加县里的运动会,其中就有下棋这一项比赛。然而没想到的是,王一生居然错过了报名。后来,王一生来到县里,大家都想帮他参加比赛。脚卵还企图将自己家传的好棋给书记。王一生不愿欠脚卵的人情,执意不参加,只说当大赛决出胜负后,就去找冠军比赛。

后来,大赛决出了冠亚军,王一生果然去找他们挑战。这就出现了这县城里的一幕令人震惊的象棋大赛。王一生同时与十几个人下盲棋,冠军不愿来,说跟他下盲棋。一场大赛,王一生败了所有人,包括那个不来参赛的冠军。而后,出现了我最感动的一幕。也是让我真正见到了棋王风采的一幕。我觉得一个人,凡是疯在某一件事情里面,就是有极高气度的。那冠军是个老头,败北之后亲在来一睹王一生的风采。真正的承认甘拜下风。那个年代,一切都很混乱,新的东西在以一种极速的破坏力破坏旧的。而在《棋王》这一部小说中,隐隐约约我感到一种旧的,令人感动的东西。比如说教王一生下棋的那个老头,虽然捡垃圾生活,却难得懂得那么多,不禁让我怀疑,他是不是某位学识渊博的教授呢,在大时代的混乱中依然能屈能伸,自得其乐。而后,脚卵甘拜下风,对王一生极度惜才,未尝不体现了一种传统下的教养。冠军老人亲自来向王一生认败,同时还想跟王一生做忘年交。体现了真正的以才为上,现在这种情况哪里还有呢?败了之后的有谁能压得下自己的面子去赞扬别人呢,谦虚为本,现在谦虚的人是过少了。

《树王》的故事差不多与《棋王》是同时期。这是一个隐隐约约有着抗议和怀疑的故事。若是从编剧的角度讲,《树王》很值得拍成一部电影,但是毕竟已不太合时宜,适合拍成,却不一定能拍成。《树王》的故事讲的是一个叫肖疙瘩的男人,身体极其健壮。在他们的农场当伙夫。当时他们知青的活计,是砍山,种树。所谓“砍下无用的树,种上有用的树”。具体的活计就是把一棵棵的原始大树放倒,然后烧山,烧完之后再种上新的树木。若是搁到现在,这种活计一定让我痛骂的不行。但是,当时的人其实也根本不知道自己在干什么。山顶上又一棵巨大的树,不让砍了。可却偏偏有人要砍。肖疙瘩阻挡不了大家,随着树的倒塌,肖疙瘩也病倒了,后来还渐渐的死去了。作者以一个旁观者的角度,所谓的思想,也只是当时当地自己的所思多想而已,没有抗拒,没有多思多想,没有在不知道结果的时候妄下判断。这就是之所以我们读起来,气愤难以的原因之一,因为我们只是旁观者,跟作者一样。

《树王》让我感觉愤慨和心痛。当最后大树根把肖疙瘩的棺材推起来的时候,一种冥冥中的魔幻主义浮现在我的心头。人没有容下大树,树自然也没有容人。就算是那个无能为力,一心想保留大树的肖疙瘩也是一样。树的心是狠的,我则更是觉得难过了。

《孩子王》其实是简单的一篇。在文学史上的地位,自然也没有太高。作者阿城本身就是孩子王。故事讲述的是阿城在小学当老师,让孩子们学好语文的过程。孩子王虽然是阿城,但故事的主角主要还是王福和他的父亲王七桶。两个都是热爱学习的人,故事有一大部分在围绕着一本新华字典在讲。反应了当时教育的僵化和弊病。阿城写小说永远都是参与者,也是局外人。我们往往总是跟着他的讲述过一遍当时的生活,是好是坏,问题如何权待自己发现。

这三篇文章最早得知是在大学的时候,但真正读下来,却是最近几天。书籍是自己买的,在西单图书大厦,一个满布90年代北京气氛的图书大厦。书是人民文学出版社出版,书皮是浅黄色,封面有作者钟阿城的大头照。这本册子很薄,收录了除这三篇文章意外,还有一些小小的短篇。也就是这些短篇,让我觉得阿城或许没有我想象的那么有文学天赋。不过,书中还有一篇值得记载,《魂与魄与鬼及孔子》,文章引经据典,讲了很多古人所写的与鬼魄相关的故事。读起来倒是蛮有滋味的。但是引得别人的东西多了,就自然失了自己的味道。更像一篇论文了。

书读完了,笔记记之。

记忆也可封存了。

2015/12/19

《棋王 树王 孩子王》读后感(三):做个“真”人

最初是在锵锵上知道的阿城,看文涛总提起他,想我喜欢的男人喜欢的男人,我定会喜欢,于是终于买了这本来读。

先读了查建英老师的《八十年代访谈录》中阿城的部分,才翻开这本书。知道阿城有着下乡的经历,知道阿城强调知识结构对人的决定性作用,他与查老师的谈话间透露着睿智和某种平常心。

人民文学编的这本收录了阿城的三篇小说和几篇小随笔,喜欢“三王”和“魂与魄与鬼及孔子”,读起来合口味,中间几篇多为一些下乡时的简短见闻抽象而成,我是有点硬着头皮读的,读下来倒很有韵味。

“三王”塑造了三个鲜活的人,其实也不止是三个。“棋呆子”是大时代下的有着自己原则的性情中人、天才。树王是心里有感情的、知道心疼一颗百年老树的人。孩子王是个教大家说人话而不是说假大空话的人。有时候人会迷失了自己,沉浸在某种慷慨激昂中或是现实所迫中去做一些可笑的事情,“三王”没有,保持了一份“真”,而“真”并不见得能给他们带来好。

在大时代下有很多不平常的事情发生,这里面有着既有的习以为常的被颠覆,后来又重新被颠覆了回来。如今工作后在一个集体之中,更加体会到了人与人之间的较劲儿,即是个人与个人,也是一群人与另一群人,而这些较劲儿也辩证统一在类大时代的环境之中,那个“真”字在这同样也是暗淡的。

一、《棋王》

故事朴实,平凡的知青群体里述说着一个传说;文笔古朴,生动的人物刻画中带着明清笔记的味道。

也写苦,王一生讲饿肚子、讲“不瞒你说,我母亲解放前是窑子里的”,“我”父母死后孤身四处混,能不苦么?尤其是“我野狼似的转悠一年多,终于还是决定要走”这一句,一个茕茕孑立的孤苦学生能不苦么!

写苦,但是不愁苦。

大家伙儿一起吃蛇肉的温馨、脚卵磨磨唧唧的有趣、画家“拔刀相助”的柔情、王一生以一对九的风起云涌……

少年壮志不言愁!

而在这些叙事中,包含着人生思考:

1、活着是物质状态还是精神状态?吃饭究竟是因为“饿”还是因为“馋”?

王一生说“我”老惦记书、电影是不知足,“顿顿饱就是福”。说别人倒说得好呢,可他自己呢,不爱下棋爱成痴了么。性命一样存着母亲留给自己的无字棋、下完棋后呜呜哭起来,这都是精神而非物质。他母亲说“先说吃,再说下棋”,可临死磨了一副无字棋给他。

都口口声声说着吃饭吃饭的事儿,可分明是为了下棋、为了孩子命都可以不要的人。

2、道与禅

文章后面有个光头老者,称赞王一生道:“你小小年纪,就有这般棋道,我看了,汇道禅于一炉,神机妙算,先声有势,后发制人,遣龙治水,气贯阴阳,古今儒将,不过如此。老朽有幸与你接手,感触不少,中华棋道,毕竟不颓,愿与你做个忘年之交。老朽这盘棋下到这里,权做赏玩,不知你可愿意平手言和,给老朽一点面子?”

最初看得不甚明白,但是把王一生夸得一朵花儿似得,印象也还行。可在《魂与魄与鬼及孔子》中,作者写道:“我曾在《棋王》里写到过一个光头老者,满口道禅,捧起人来玄虚得不得了,其实是为遮自己的面子。”

再细思,王一生小小年纪,且一对九,即便真平了有大家风范的也会谦称自己输了。末了,老者邀王一生去他那儿,王一生拒绝了。

“我喜欢孔子的入世,入得很清晰,有智慧,含幽默,实实在在不标榜。道家则总有点标榜的味道,从古到今,不断地有人用道家来标榜自己,因为实在是太方便了。”(《魂与魄与鬼及孔子》)

二、《树王》

先说李立。

作者事先描述到“知青中,李立是好读书的人”,然后说李立带了一大木箱子的书,宝贝得什么似的,我以为是王一生那样的呆子。打开之后是各种政治读物,不仅种类全、数量多,还一书多版本,各种装潢应有尽有。真的是,真的是叹为观止啊。

李立政治觉悟高,搞起革命来也毫不含糊,砍树砍得轰轰烈烈,决心破除旧的一切,一切。

“李立原并不十分强壮,却有一股狠劲儿,是别人比不得的”,“李立只是舍命地砍,仅在树倒时望望天”,“李立抬起头,谁也不看,极平静地举起刀,砍下去”。

就这么,大树砍了整整四天。

李立,像是一个一点儿都不可爱的人。知道“我”为六爪要糖时,李立拿出两块来,全书中,李立最有人情味的这段,让我思考:是否每个不可爱的人都有可怜之处。

李立在介绍自己的书时,说道:“这都是我父母的。我来这里,母亲的一套给我,父亲的一套他们还要用。老一辈仍然有一个需要学习的问题。但希望是在我们身上,未来要靠我们脚踏实地去干。”大树砍倒时,李立在书箱贴上“我们是希望”五个大字。

一个父母都又红又专的小孩,从小就接受“我们是希望”的思想教育,当他虔诚地贴上“我们是希望”时,他真的以为自己在脚踏实地改造社会。

革命,是李立的信仰。

“李立几个人也都来看了,再也无笑声,默默地离去……”

关于自己的信仰,李立曾经是否有过一丝迷茫呢。

(还有很多话想说,注定这是一篇很长的书评,空了再来写)

《棋王 树王 孩子王》读后感(五):读棋王有感

棋王,棋呆子,似乎所有在某一个领域能够做到顶尖的人都有与众不同之处。这让我想起了自然辩证法蔡老师说过的一句话:我打眼看一下在座的各位就能知道谁将来能成为科学家,谁呢?脸上带有一股傻气的人。虽有些玩笑的意味,却也道出一种事实:全身心都投入到自己的领域而无暇无心顾及其它,怎会不成为此领域的精英?王一生此人,自从开始下棋,便成为了“棋呆子”,除了下棋不能随便,其它都可以随便,吃随便,穿随便……四处挑战,磨练棋艺,此等痴迷执著,怎不让人欣佩?

此外,所谓棋呆子,但他做事做人却极有原则,沉稳内敛,却又坚守尊严。

棋场如战场更如人生场,读棋王,也让我回忆起小时候刚学会下象棋的我,也是总找长辈们陪我下棋,又一次邻居家爷爷来了一个和我半大的人跟我下棋,当然,我没有赢过。后来学习任务越来越重,也就慢慢不怎么去下了,回忆起来,依然感慨。

棋局中这攻守进退取舍之道,我还未领悟,书中更加提出的气食阴阳之道,更是难悟,所以能说出的,是长者,是要用一生才能悟出的道理。

《棋王 树王 孩子王》读后感(六):与现实和平共处

最喜欢孩子王。学语文,是为了把事情说明白,会和别人沟通。自己似乎也才明白学语文的目的。

要想成为一个别人愿意和你交往的人,自己要有趣,内心要丰富。棋王里的“我”,看过杰克伦敦的热爱生命,会做饭,会把蛇变成美味,在队上也吃得开,有想法,有号召力。树王的“我”,会磨刀,孩子王里的“我”,念过书,并且有自己的想法,灵活。作品中的“我”看,都不执拗,与现实不挣扎,要去当老师,就去,不怕,学着当老师,不让当了,也坦然接受,但是生活中的自己,并没有被周围完全同化,精神上还保持独立。

最后一篇将魂鬼魄,太深了看不懂。书里的文章,貌似只是在客观的描述某些事,某些人,但背后似乎又在影射些什么,自己似乎悟不大到。

《棋王 树王 孩子王》读后感(七):深厚的文字功力

阿城的确厉害,我一捧他的书就放不下来。床头看,路上看,澡盆里看,还因为看得入神,站起来时不小心打湿了半本书。他们评的什么儒啊道啊的我不懂,小说的中心思想对我也不是那么明确,我总觉得阿城并不知道自己在写什么,他只是为写本身而写。这并不奇怪,他的文字有种很特别的魅力,动词用得又简洁又好,写人写景都好像是带着颜色的,很有味道,字里行间又透着一种自然的古风。读到这种文字,就像焦渴的人喝到开水的感觉,又清甜又滋润,使你感叹时间还有这样的存在。读的时候,我不禁放肆地揣摩着阿城写作时的心情。他的小说情节并不复杂,但从不缺乏细节。或许一个以文字见长的作家容易做到这一点。

这让我不禁想到了三毛。三毛和阿城有点像,跟那些虚无缥缈的道理相比,他们都是注重实际生活的人。三毛曾经在一篇文章中写她认识了一位外国哲学家,每天追着她询问中国的老子庄子的事,弄得她见到此人就躲,她还是喜欢在家侍弄花草和油盐酱醋。阿城也在《棋王》的最后写:“不作俗人,哪儿会知道这般乐趣?家破人亡,平了头每日荷锄,却自有真人生在里面,识到了,即是幸,即是福。衣食是本,自有人类,就是每日在忙这个。”可见他对生活本身的执着。

阿城三十五岁时写《棋王》,震惊文坛。其实,《棋王》与《树王》、《孩子王》一样,都采用第一人称,但主角却另有其人。棋王是个日常生活中的呆子,对吃有执念,偶然习得象棋便一发不可收拾。“我”似乎是个忠实的友人,总是牵挂着他,在关键时刻予以帮助。故事的最后,棋王同九人同下盲棋,仿佛在棋中窥见了茫茫宇宙。贯穿全篇,可觉作者对棋王有一种淡淡的悲悯,尤见于火车上看他吃饭时一粒米也不落下,还在吃完后将饭盒注水喝尽油花;至于棋王向作者讲述自己贫穷的身世,及母亲留下的无字棋;到最后下完盲棋时,棋王四肢僵硬,神情呆滞,说话发不出声音,见到母亲留下的棋子才吐出一些黏液,大哭起来。棋王的王者时刻,只在每次下棋胜利时一闪而过。不下棋时,棋王只是一个家境贫寒、吃东西小心而精细、为人谦和低调的普通人。作者写脚卵讲述自己的象棋世家、显摆自己的乌木棋及家里吃燕窝的情形,或许是想说明这一点。

难能可贵的是,从阿城第一人称的叙述中,总能见到一些若隐若现的少年气息。这种气息出现在小说中,使读者的步调都变得轻盈起来。印象最深的是如下几个地方:“我”在火车上结识王一生,见他对吃的有兴趣,便给他讲杰克·伦敦的《热爱生命》,谁知被王一生曲解了故事本意,于是很不高兴,以沉默表达不满,但还是欣赏王一生的单纯率直,于是继续和他下棋;王一生来农场看“我”时,“我”非常高兴,到处收集食材和调料款待自己的朋友,煮了蛇肉,“两大条蛇肉亮晶晶地盘在碗里,粉粉地冒鲜气”,显出一副馋嘴模样;还有大家一起在江里洗澡时,画家将大家的裸体画下来,大家看时啧啧赞叹,并指手画脚地叫画家将羞处涂成疙瘩。看到这里不禁想:三十五岁的阿城,心里还是个年轻闲散,喜欢跟大家一起活动的男孩子啊……

我读的是人民文学出版社的《棋王树王孩子王》。这里还有几片十分有趣的小品,想是阿城有兴致时的小作。最喜欢的是《溜索》和《洗澡》。前者讲在万丈绝壁上溜索,写得极有视觉冲击。被送上角框的牛“嘴咧开,叫不出声,皮肉抖得模糊一层,屎尿尽数撒泄,飞起多高,又纷纷扬扬,星散坠下峡去”;跨上角框的自己“只觉耳边生风,聋了一般,僵着脖颈盯住天,倒像俯身看海,透远得欲呕”,“手划出血来,撕得钻心一疼,渐渐有血溅到唇上、鼻子,自然顾不到,命在天上。”后者写在草原溪上洗澡时,遇到一个姑娘骑马远立,一同洗澡的骑手向姑娘唱歌求爱。这两篇将阿城的文字功力发挥得淋漓尽致。

《棋王 树王 孩子王》读后感(八):读书 |《棋王 树王 孩子王》

《棋王 树王 孩子王》

作者:阿城

人民文学出版社

纸质书

2017年5月19日在家中读完

听到阿城先生的名字有些时候了。他是魏小河(公众号:不止读书 创办者)喜爱的作家。隐约记得在小河的文中见过阿城先生的近照,戴眼镜,儒雅的老者模样。也在电影《刺客聂隐娘》的背景介绍中得知他是编剧之一。以为他是台湾人。

《棋王 树王 孩子王》的作者介绍这样写:钟阿城。1949年生,北京人。曾在山西、内蒙古农村插队。1984年开始发表作品。代表作:《棋王》《树王》《孩子王》《遍地风流》等。

哦,原来阿城是北京人。他的文字中全不见印象中北京人的桀骜不羁,有的是平和宽厚。

去年,带着读经典的心情在kindle下载了这本书。读过几页便没有继续。后来在学校图书室见到纸质书,借了回来。春节时它跟着我辗转颠簸,仍是没有读下去。前几星期,带着整理书架的初衷我又打开了这本书。开头带点不知兴味,渐渐地,被吸引。在睡前、出行的车上、工作的间歇、瘫软在沙发上的时间里我读完了它。与一本书的相交,也有时间地点情绪的复杂因素吧。这大概就是所谓的因缘际会。

这本书是阿城先生的中短篇小说合集,主要以下乡知青的“我”为口吻讲述了几个人物“棋王”王一生,“树王”肖疙瘩,“孩子王”我,可见下乡当地的风土人情,在艰难岁月里人性中的善良、纯真,特殊背景下的荒诞事件,以及对人之追求根本的探寻。

写到上面这一段,想起最近的经历中所伴随的思考。也许因为我的所想与书中人物有几分相像吧,它给我一些力量,使我心底有被支持感,类似于我并不是一个人在战斗的那种感受。像《岛上书店》所说:我们读书,然后就不孤单。

比如——

王一生说:“我反正是不赛了,被人做了交易,倒像是我占了便宜。我下的赢下不赢是我自己的事,这样赛,被人戳脊梁骨。”不知是谁也没睡着,大约都听见了,咕噜一声:“呆子。”(《棋王》)

六爪在父亲的坟前将装糖的瓶子立放着,糖粒还有一半,被玻璃瓶隔成绿色。(《树王》)

忽然王福将纸包包好,一下塞到班长手里,抬眼望我,说:“我输了。我不要。我要——我要把字典抄下来。每天抄,五万字,一天抄一百,五百天。我们抄书,抄了八年呢。”(《孩子王》)

是那些特别真挚的东西打动了我。

三个故事中,印象最深的是《孩子王》。因为自己在做着“孩子王”的工作吧。做老师的困惑我一点不比书中的人少。阿城先生写:

自此,每日放了学,王福便在屋中抄字典。我每每点一支烟在旁边看他抄。有时怀疑起来,是不是我害了学生?书究竟可以这样教吗?学也究竟可以这样学吗?初时将教书看得严重,现在又将学习搞得如此呆板,我于教书,到底要负怎样的责任?但看看王福抄得日渐其多,便想,还是要教认真,要教诚实,心下于是安静下来,只是替王福苦。(《孩子王》)

围绕着字典展开的这段故事使我想起妈。

小时候,老师要求人手一本《新华字典》。常日使用,逐渐破损不堪。没有了前面的音序也不用担心。妈会根据默记在心的音序直接去翻页查字。因为所有的字都是按ɑ、b、c、d的字母表依次排列,首字母如此,次字母也是。我也学会了这个方法。她有时说,字典里有学问,没事多翻翻字典,看看你认识多少字。现在想来,大概是她经历了特别艰苦的岁月,对知识、文化有着特别的景仰,分外珍惜点滴的积累吧,也希望孩子能多有多学的愿望。

阿城先生的文字精密扎实。他对人物观察细致,刻画精到,读时仿佛有一幅画面在眼前展现,人物的衣着、神态栩栩如生,反映出不同人物的特点。那些人,是真真实实地活过的,他们不苟且。

有一段真挚热烈的表白,来自短篇《洗澡》中骑手与女子的对话:

草原大得很,白云美得很,男子应该像最好的马。

草原大得孤独,白云美得忧愁,我不知道是不是碰到了最好的马,也许我还没有走遍草原。

《棋王 树王 孩子王》读后感(九):知识就是力量

作为一位学生,我们不得不探讨一个问题:我们为什么读书?

阿城写的《孩子王》是在文革期间发生的。高一毕业的知青阿杆被派去村里教初三语文,遇到一些有意思的事。在这个时期,大家都瞧不起文化水平,但所有孩子都必须上学认字。这一批学生是因为不成年不能工作、政府又要扫盲而上学。

故事里让我印象最深的就是“文字盲”与“文化盲”的区别。主角阿杆的学生都会认不少字,但到了写作文的时候,都只会抄杂志上关于政治的口号。阿杆之前的劳动队里有很多人会认字,但需要写信的时候一塌糊涂,写不清楚。于是,阿杆开始在班上扫“文化盲”,教学生清楚的描述自己生活里发生的事。班上最用功的学生王福在故事最后写了一篇非常动人的作文,写到自己为什么这么用功:因为知识是力量。

对这一群学生来说,知识是什么力量?他们十八岁了马上就去劳动,会读书有什么用?我觉得,读书的用处就是帮助人们更高程度的交流。首先,会写字就能让人互相交流。但更重要的是,描述思想可以让人议论,而不是一味的抄政治口号。思想上的交流帮助人告诉别人自己的想法,打动别人的心。这就是学习语文的力量。

我觉得这是一本每个学生该读的故事。

《棋王 树王 孩子王》读后感(十):纯粹

形形色色的人,光怪陆离的人生。

人全神贯注在某件事情,某种技术时,他们的身体会发光。而终其一生都全神贯注在某个点上,我看他们要么是神,要么是疯子。

这些人是存粹的,他们单纯,能自控,有自己的想法,或许有些让人诟病的地方,却也能让人侧目仰视。这本书写的就是一群存粹的人,尤爱爱棋如命的棋呆子王一生。书中有写到王一生对饥饿的描述,只有饿过的人才能理解到的真实,也有他对吃的态度,他对棋的态度,对最近一段时间的我启发良多。

作为大龄单身空巢城市青年,谈起物质,就会产生一种无可奈何的酸楚。花花世界太过美好,网络平台不断宣传着各种天堂般的生活,有些是无论我们怎么努力,怎么执着都追求不了的,于是瞎折腾,变着法子去求,今天这样,明天那样,身体很累,心更累,每天都觉得空虚,烦闷,不得劲。

我抄录了一段原文:“我很后悔用油来表示我对生活的不满意,还用书和电影儿这种可有可无的东西表达我对生活的不满足,因为这些在他看来,实在是超出基准线之上的东西,他不会为这些烦恼。我突然觉得很泄气,有些同意他的说法。是呀,还要什么呢?我不是也感到挺好了吗?不用吃了上顿惦记下顿,床不管怎么拦,也还是自己的,不用窜来窜去找刷夜的地方。可我常常烦闷的是什么呢?为什么就那么想看看谁便一本书呢?电影儿这种东西,灯一亮,就全醒过来了,图个什么呢?可我隐隐有一种欲望在心里,说不清楚,但我大致觉出是关于活着的什么东西”。

周围人都在说,活着呀就得死劲折腾,你看那些白手起家,过的顺风顺水的人哇,真是人生赢家。有时候我也在想,世界那么大,什么时候我能去看看呀,求而不得,于是苦闷,泄气。

王一生就像我儿时不远处一起长大的伙伴,他也没有顺风顺水的命,纵然天赋异禀,依然命运蹉跎。活着就是这么憋憋屈屈,好在他是颗强心脏,说得出“人要知足,顿顿饱就是福”这样的话。对于“关于活着的什么东西”,实在不忍舍弃,可以在想办法。于是才到“就是没有棋盘、旗子,我也能在心理下”的境界。

浮躁好像是整个时代的代名词,物质给我们的眼球、心灵太大的冲击,好像很久都没有冷静下来想想,自己到底想要什么,喜欢什么,追求的是什么?

做个纯粹的人,像王一生一样,既能向世俗投降,辍学、下乡,挣工分,也能保留心中的一亩田,播种最爱。