《儿子的大玩偶》影评精选10篇

《儿子的大玩偶》是一部由侯孝贤 / 万仁 / 曾壮祥执导,陈博正 / 杨丽音 / 崔福生主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《儿子的大玩偶》影评(一):“上帝啊,赐我们吃,赐我们穿,赐我们放屎。”

“上帝啊,赐我们吃,赐我们穿,赐我们放屎。”

第三段很多闽南语,说闽南语的应该很有感触。

《儿子的大玩偶》影评(二):怀念

多年前看的,如果今天还说我最喜欢的台湾电影,还是会自然而然地想到《儿子的大玩偶》,开启了我对台湾电影最早的认识 。到现在我依然都喜欢欧吉桑那样的文学电影人,关注他的一言一行。

《儿子的大玩偶》影评(三):台湾电影新浪潮的浓缩

与牯岭街少年杀人事件类似,都表现了多种文化影响下的台湾社会的形形色色,这三段很显然儿子的大玩偶艺术性最高,小丑的美国文化还有从日本报刊剪下来的简报,都阐述了这样的一个社会环境。

具体到小人物的表现,其实无论从剧情人设还是拍摄手法,都秉承了新浪潮当时的拍摄手法,剧情上面最后男主以苦为乐自己又变成小丑,阐述的思想其实是一个比较温馨的结局设计。

第二个故事感觉风格上面很有希区柯克的风格。第三个故事相对剧情较为简单,表达思想较为直抒胸臆。

《儿子的大玩偶》影评(四):那个时代的台湾

生活是艰辛的,人们是努力的,但收获不一定是好的。每个人都在想各种办法谋出路,从杂志上学来三明治人广告为自己找到了工作,尽心尽力的推销快锅,带便当骑单车去上工。三明治人通过勤劳肯变获得了更好的生活,推销快锅面临了人身危险,勤勉上工的人因一场车祸意外过上好生活。

人情味。生活在同一个村里抬头不见低头见,做标新立异的工作叔公觉得丢脸,后来换成骑单车喊喇叭叔公就很开心的跟别人说对啦那是我侄子年轻人这样子才对嘛。煮了绿豆汤给邻居也盛一碗,认为东西慢煮才有味道。有人受伤了,工头工友提着香蕉去为他讨说法。

电影是要拍真实的生活,还是因为我们已经在生活了所以要拍不一样的东西呀?

《儿子的大玩偶》影评(五):儿子的大玩偶

《儿子的大玩偶》:乡镇失业青年坤树(陈博正饰)为了养家糊口,替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌,但却得不到家人及亲友的认同,总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时,小儿子竟不认识父亲了,被吓得哭闹起来……

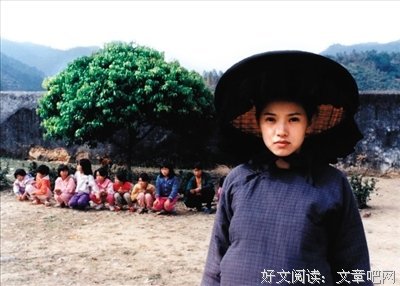

《小琪的帽子》:王武雄(金鼎饰)退伍后找到一份推销员的工作,公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅,在小镇内遇到小女孩小琪。然而,王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子,让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发(方定台饰)接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是,压力锅却发生问题……

《苹果的滋味》:居住在贫民区的小工阿发(卓胜利饰),被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费,还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集,连连向美军道谢……

三部电影短片的拼盘。最感人最触动人心的当然是《儿子的大玩偶》,整日为生计奔波为剧院做活体广告以小丑的形象示人的初为人父的他,如丧家犬般浪迹乡村的街头,被叔父嫌弃责骂,被顽劣的孩童戏弄。当不安的生活终于可以回归正轨时,当以本来面孔示人时竟然被幼子视为可怕的陌生人。不得已,当他重拾小丑面孔,在化妆的那一刻,侯孝贤给了个特写,看到此我竟然有要哭的冲动,本来以为如生活流般的平淡的剧情我会平静地看完。

《儿子的大玩偶》是有悲有喜、带泪的微笑的悲喜剧,那么《小琪的帽子》就是灾难突如其来的悲剧了。

从来没有在吐槽一部电影时有欲哭的感觉,这次却有了。

《儿子的大玩偶》影评(七):过于曝白的街道上的Nostalgia

荒草、宁静的水田、白亮的街巷、闽南语编织的熟人空间(《苹果的滋味》里美国人说英语、台湾警察说国语、阿吉一家说闽南语,阿吉的妻子跟邻人街坊诉苦时也用闽南语织就了一个小空间),三个年轻导演对于乡间的想象,是温暖的,敞开怀抱接受那些困窘失意的小人物的温暖港湾。

一边是“现代化”及其变种如何侵入台湾社会:工作难找、日本快锅、美国人的高位权力。

一边是社会柔软的反弹力量:永远明亮干净的乡间田园画、“东西就要慢慢炖,才有味道”、亲人工友间的相互帮助。

乡土与现代并没有置于二元对立的位置上,台湾乡民的腼腆、矜持对于现代事物冲击的错愕感、封闭性,以及接纳现代事物的一些小的缺口。

在荒草蔓生的田野边,抽着香烟的木讷不语的乡民静默而缓慢地走向现代化。这是二战后,台湾现代化的最初图景,而其后的台湾,经济大发展带来社会的投机、恐慌、拜物主义,那时在城市立稳了脚跟的人会不会回望当时向城市跋涉时,心中存放的美好乡间图景?

上《台湾电影史》的李老师重复讲的一句话是:“侯孝贤镜头下的原乡情结,是天龙国的人们没有的。”

如果人们从乡村迈向城市,能比之为远祖从海洋迈向陆地,那么,那种恬淡的、干净的、过白的景象,容纳了天地云川的景象,便是上岸前最后的一次回眸,它会牢牢刻在心里,并时时发声呼唤。

《儿子的大玩偶》影评(八):观侯孝贤导演电影《儿子的大玩偶》简评

在为生计徒劳奔波的日子里,大概每个人都会因为自己的工作无法匹配自己的理想而愤慨,但你总是不知道从什么时候开始,艰辛让你憎恨的东西变成了惊喜,让你抛弃的东西变成了珍惜。我很讨厌在大庭广众之下打扮成低下的滑稽小丑呆站在路边,有时扭着那宛如智障的腰,有时哼着那毒音狂魔的曲,随车流而来,随人流而去,我几番想撕去这丑陋的衣物,但总是在一秒钟之后,拾起擦净,我想,在我的家里,还有着那布衣蔬食物妻子和咿呀学语的儿子。也许是上天过于溺爱我们这个捉襟见肘的三口之家,在反复权量之后,给了我一个蹬三轮的工作,我知道,这来之不易,我不想再回到过去,所以我几乎用尽了我全部的力气去脱掉那一套衣物,怒吼了一句去你妈了个逼,那一刻我开心的像个傻逼,可在七分之一秒后我的背后一阵酸凉,传来一声令我痛心的啼哭,原来,他认识了小丑却忘记了我。我转过身来,满脸喜气,用凉水洗了把脸,看着镜子里面瘫的表情,还有那抹了又抹的粉底,我勉强的扬起嘴角,对自己说,嘿,今天是个好天气,我是阿龙的大玩具。

《儿子的大玩偶》影评(九):胡說八道不講邏輯本質上還是風格的差異

今天想到,如果說拿文體來比喻的話

侯孝賢的兒子的大玩偶比較像散文,情緒和節奏比較悠揚,有一定的批判性和反思,但是這種觀念可以說不是關注的焦點,對殖民母國和現代化所帶來的影響,侯的態度不太悲觀,雖然也不太樂觀。整個短片的基調在“無奈”上,不是批判什麽反思什麽。

曾壯祥的類似于標準化作文,例如托福作文。我仍然覺得作為短片來說小琪這篇是最符合要求的,因為短片有適合短片的節奏,這種節奏放在侯的風格上就不那麼對味,有種重慶火鍋涮珍珠的感覺。但是小琪這篇是個比較標準的短片,就像短跑有一種瞬間的爆發力。

萬仁的蘋果類似于雜文,因為它的觀念性和象徵意味更明顯和直接,要批判的關於“后殖民背景”中美臺關係的複雜性也比較鮮明,美國人又傲慢又人道,台灣人又可憐又卑微,大概這麼個意思。

如果說指向的內容的話,侯的對象是最廣泛最模糊的,態度也最曖昧;曾的對象是日本——殖民母國——捎帶現代化;萬的對象最具體美國——不是殖民主權但是掌權和本地人本身的劣根性。這種具體程度的差異也源於導演個人的風格和好惡。我稍微瞭解點的侯是個詩人型導演,那曾是慣於拍暴力性內容的,萬不甚瞭解,據我猜測可能更具有觀念性和批判性。

如果說侯風格在兒子的大玩偶中的形成是顯見的,尤其是情緒蒙太奇的運用,鏡頭的變化也初見端倪。但是仍不可稱為新電影的成熟作品,一是鏡頭語言還未如風櫃來的人如此鮮明,二是短片的形式本身就具有實驗性和與侯風格的不吻合性。

但其實我喜歡這篇勝過光陰的故事也勝過風櫃來的人。這種短片集的形式也蠻有意思的。

小丑与爸爸的对抗

海报上的小丑是曾经在日本流行的一种以人为基础的可流动的广告形式。本片原着黄春明将这种早期台湾面临外来文明的冲击投射到卑微的小人物上,虽然表面上看到的是小人物的无知和无奈,但是品味后留下的却是大时代的坚毅和执着。

剧情描述的是坤树(由陈博正扮演)爲了满足一家温饱,从事通过扮成“三明治广告”小丑的方式在大街上为剧院活动做宣传的工作。直至有一天,他终于可以不用再扮成小丑示人,儿子却已认不出素颜的他。自此,他意识到自己在家中仍需要保持小丑模样。

本片的场景十分简单,主要就是家、街、火车站和剧院四者之间的切换。所以戏剧性几乎都体现在台湾味浓厚的人物气质和生活细节上。比如坤树由普通人到“三明治广告”小丑的“变身过程”,儿子看到小丑和素颜爸爸在态度上的反差等。侯孝贤准确地抓住了这些牵动人心的线索,难怪此部影片被视为“台湾新电影”的开篇作品之一。(当然不能单纯地把原因归于它是一部台语片。)

此外,也许爲了弥补演员些许不自然的演技,此片的配乐堪称另一亮点。影片中三次出现小丑——因为工作被迫画成小丑、承认自己是儿子的大玩偶、爲了阻止儿子哭闹主动画成小丑,都响起了有些凄凉但又诙谐的中国传统乐器演奏的旋律,这无疑不是在透露着小丑身份带来的快乐和无奈。

如今看到这部影片,不禁会让人想起戴立忍的《不能没有你》(2009年),同样的基调会让人开始反思社会发展的意义和代价。台湾电影一直被贴上“清新路线”的标签,而这些轻松背后蕴含的却是在这片正在被“努力”开发的土地上,传统的小人物的生存方式和人生态度。