《1915年的卡蜜儿》观后感精选

《1915年的卡蜜儿》是一部由布鲁诺·杜蒙执导,朱丽叶·比诺什 / Jean-Luc Vincent / Robert Leroy主演的一部剧情 / 传记类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《1915年的卡蜜儿》精选点评:

●坚持了半个小时,实在难顶,难顶精神病院的故事,难顶长的像男人一般的比诺时

●非常规传记片,试图用卡蜜儿三天的生活切片,来呈现女艺术家的“病灶”。杜蒙的摄像机变得越来越霸道,也同时越来越具创造力地在空间中开拓、捕捉着最细微的情感。作为媒介一种的电影本来就是描绘疯狂与正常界限的最佳手段,因为它的运作方式就介乎控制与放任之间。

●看杜蒙的电影就像是知觉并不情愿地得到了强化,从精神病人的哭喊到走在碎石路上的摩擦声统统被放大之后传入耳中,观众的神经也随之变得敏感,脆弱,戒备,然后狠狠撞上冰冷的现实:犹豫的同情,漫长的等待,无力改变的沮丧。比诺什完全胜任这个角色,但似乎还可以更好。

●他人是地狱,肉身即牢笼。

●多的一颗星给JB

●拍得极平淡,分两次才看完,可是很动人,细腻温柔又残酷,不再被爱却仍然有尊严和期盼,卡米尔最后的时光也就这样的吧。 很钦佩仍然敢于这样拍电影的人。

●忠实再现疯人院。

●可惜了好景好演员 一听台词就知道导演是个啰嗦范儿

●卡蜜儿的余生,在那个修道院实际上是精神病院里度过,正常人到那里都会疯掉,更何况异常敏感的艺术家,这就是艺术家必须要付出的代价。弟弟那段写诗的段落,完全臣服于宗教,但似乎就隔绝了跟妹妹的亲情,她妈妈怎么就不来看看她,抱抱她呢??那个罗丹,就消失了。看着她,想起了萧红。

●非常规女艺术家传记片,比诺什的演技不错。

《1915年的卡蜜儿》观后感(一):美丽的克洛岱尔

因为看过阿佳妮的《罗丹的情人》,对片中美丽且才华横溢的克洛岱尔非常喜爱,又怜惜她情路坎坷,天妒英才,在疯人院度过余生,特别因为原型的克洛岱尔是那么美丽,觉得比阿佳妮也毫不逊色,她的雕塑作品又那样出色,一直以来被称为罗丹灵感的源泉。美人总令人格外顾惜,何况是这样极具天赋的女性雕塑家,所以对于卡米耶的悲惨结局极其不忿,为她扼腕叹息。

关于本片的主演,朱丽叶.皮诺什也是我十分喜爱的演员,典型的法国美女,年轻时的美貌令人炫目,牛奶般柔白的皮肤,温柔的蓝眼睛,花瓣样精致的嘴唇,又一件上帝的杰作。年轻时作品中的演技已不容小觑,本片中她饰演的五十岁的卡米耶,准确把握了美人迟暮又遭受陷害蹂躏、身陷疯人院的卡米耶的绝望痛苦,在几乎只有一位主演的影片中,支撑全片游刃有余。那些流泪叙述的长镜头毫不枯燥,令人激赏,看得相当过瘾。

因是2013年的影片,拍摄技术上比较入时,镜头清晰毫无变形,取景充满法国乡村风情,色调清冷,与影片情节相衬,立体声效果卓越。

是一部令人激赏的好片。

《1915年的卡蜜儿》观后感(二):献祭的作品

干柴烈火的爱欲与熊熊焚烧的仇恨都已殆尽,选择1915年这段时间的卡蜜儿来成片,更显得她整个人生的凄凄至极。

每个人的一生都会有一次情感的彻底付出,在那之前,仿佛总也不知道自己的底线也毫无保留的,无不尽其敏感的释放着全部的激情,high到无法自拔的时候,知道了仿佛自己的极限。在那之后,幸运的人学会了压抑和克制,懂得了朴实的细水长流式的自我保护;不幸的人,在那一刻或精神或肉体,已经死去。卡蜜儿在那一刻,将自己化作一尊雕塑,献祭给了罗丹,成为作品。

她在修道院的驱壳,偶尔通过强制性的监控自己的饮食不被下毒来表达仇恨的余威,经常通过脆弱的要求保罗的探访来反刍自己曾经的炽热。

但这一切就像她用力攥来攥去又狠狠摔在地上的那块泥巴,活着的自己已被献祭,现在的自己什么都不是,不过只是时间的问题而已。

杜蒙的每一个画面要么黄金分割要么平衡对称,苛求得近乎病态,长长的镜头,静静的哀愁,让整支影片都像是打了卡蜜儿标签的那种压抑式的美。影片在某种层面可以说是朱丽叶·比诺什的独角戏,足够强大的内心戏,让人觉得,透过她的表演,已经可以丰满其他角色,完全无需交代任何关键人物。是啊,在最后的时光,就给卡蜜儿一盏柔和的聚光灯吧!让已经彻底死了一次的她能够安安静静的离场,起码不是永远躲在别人的黑暗之中。

《1915年的卡蜜儿》观后感(三):“我就坐在院子里晒太阳,我会很安静”

漫长的沉默,只听得见自己脚步声的过道,精神病患咧嘴时露出残牙的笑,突然失控的嘶吼,古怪的捉弄,修女麻木地如闹钟式的提醒,都在这个清冷的院子发生,生活在这样的环境里,怎能不令人窒息。

在想要逃离的心情下,清脆的鸟叫声一点也不动听,卡蜜儿从地上捡起一团泥巴,单手几个动作就捏成了鸟的形状,很快又恼怒地将之丢弃。扬名一时的雕塑家,在封闭重复没有激情的等待里,这样亲切的柔软之物也不能唤起她的生命力,哪怕是短暂的慰藉,紧握着的手中之泥,如同自己无法挣脱的命运。

难得有长对话的场景,是卡蜜儿同医生自说自话的倾诉,说她的不自由说被家人抛弃的痛苦说世人对她的不公与污蔑,当这个女人无法抑制住自己的脆弱、又为自己的絮絮叨叨感到抱歉时,医生只有简短一句“然而...你和罗丹的关系...二十年前停止了”。大概在所有人眼里,卡蜜儿一生都摆脱不了罗丹的烙印,这对于强烈追求个人意志的艺术家来说,有比这更刺痛的吗。

影片唯一让人感到明媚的,是弟弟保罗来看望她的下午,卡蜜儿少女式的期待与欢欣,在压抑这么久后还能找到希望的出口,这样的卡蜜儿很让人喜欢,也更心疼。

直到保罗临走前,仍然没有要带走卡蜜儿的意思。我以为她会追上去,会激烈地请求,意外的是,她用“我就坐在院子里晒太阳,我会很安静”这句话,温顺地接受了失望。

可能她仍然抱有一丝幻想,“等到战争结束后,你会来接我回家吗”

镜头的最后一幕,树和阳光干净如初,卡蜜儿坐在修道院门口的石椅上,静谧优雅。

《1915年的卡蜜儿》观后感(四):杜蒙与比诺什访谈编译

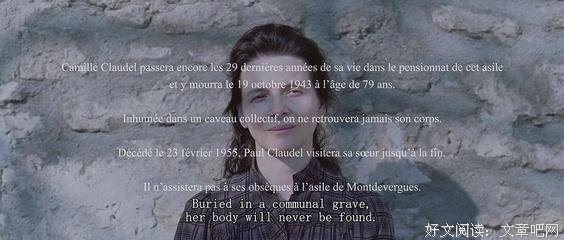

正如开篇字幕阐述,剧本是基于信件、写作、医生记录虚构的,1915年弟弟没有到访。(30年里有7次)

忍不住摘录点杜蒙和比诺什的访谈报道,共七篇。仅供交流学习所用,禁止用于出版。

作者:Fabien Lemercier 日期:2013-2-13

问:比诺什早就联系说想跟你合作。这个项目怎么做起来的?

杜蒙:我想了很久:我能提供给她什么?我记得她除了演戏,还画画。所以很自然地我就想到了卡蜜儿,因为我觉得她们有相通之处。然后我们就开始构建角色。

问:为什么影片故事性这么薄弱?

杜蒙:我发现卡蜜儿很避世,她在病院的生活很简单。当一个电影的故事薄弱,电影制作手段的发展空间就更大。能干扰卡蜜儿的日常生活,能让她有所盼望,能给她带来欢乐的事情就是弟弟的来访。所以我以保罗的一次来访为主要事件来发展剧本。

问:你如何处理疯狂与现实的界限的?

杜蒙:我读卡蜜儿的信件时,她对使她痛苦难耐的生活环境的描述刺激了我。她发现跟人们近距离生活是难以忍受的。跟精神病患者们生活是撕心裂肺地痛苦。我就想如何重建这个环境,随即就想跟患者们合作。我联系上一位做艺术治疗的心理治疗师,组织一次面对患者们的选角活动。除了一些自闭的患者,不少人能表达足够清楚的意向,他们的亲人也就同意了。比诺什跟他们相处了挺长时间,建立联系。我跟演员们也向他们走得更近,很快,我们都会有的对于精神失常的误会就消除了。所以这影片也可以说是对他们的生病状态的纪录。既然拍摄时需要护理人员在场,我就决定也拍摄护士们。我正视他们的病,所以他们表现自然。正视带来理解,对精神失常的理解,对卡蜜儿的痛苦、悲伤、退化、悲剧的理解。

问:开篇为何如此冷峻(指卡蜜儿的沐浴)?

杜蒙:冷峻产生迷惑。观影需要一个半小时,所以要制造强烈的迷惑,就要展现生活的各个程序。没有冰冷或温暖,就制造不了炙热的感觉。观众必须体验到卡蜜儿生活的严酷性。她谈到这些,写下这些,为此哭泣。然后,影片再走向话语。为了到达后面的情感宣泄与优雅,开始的残酷是必须的。精神失常,既有趣又忧伤,既滑稽又悲剧。电影也是如此:把观众置于残酷中,再拔升到优雅。电影不能到处平平,不能优雅得彻头彻尾。你要按部就班地,逐步向观众阐明内容。电影艺术的核心是时间性,观众要慢慢走着看。不能是瞬间的,不能是理智的,不能是概念性的,而是逐渐烧开的。

作者:Isabelle Regnier 日期:2013-2-13

问:雕塑于你有何含义?

比诺什:我父亲是雕塑家。

问:他教导你吗?

比:我学了一点。他曾经这么说:“拿着这个碗,看着月亮……” 我更愿意画画。我从小就画画。空间艺术让我着迷。但成就需要时间,我没多少时间雕塑。

问:你妈妈做什么?

比:杂七杂八。她是演员,导演,艺术爱好者。父母好奇心都很强。感谢他们,我接触到艺术,写作,音乐会等等知识。

问:你怎么感受卡蜜儿的作品?

比:她对触不到的东西的热情特别感动我。她向作品灌注生命,用物料创造光明。她的雕塑充满了她的灵魂,罗丹的倒不一定。可以说她的作品跟爱有关。卡蜜儿日夜工作,从不知道休息。他弟弟保罗描述过,她不停研究动物,不停工作。正因如此勤奋,罗丹关注到她。

问:你怎么感受罗丹的作品?

比:他开始的作品很沉重,大块头。认识卡蜜儿之后有了一些轻盈。就好像突然间,想法与材料融合了。罗丹必然意识到这个,因为他写到了。《地狱之门》受到了卡蜜儿《窃窃私语》和《海浪》的影响。这是很明显的,倒是许多学者还是不重视她。

卡蜜儿-克劳黛尔,雕塑:La Vague 浪。