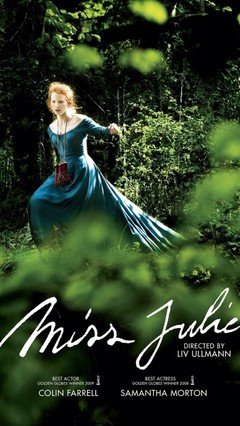

《朱莉小姐》好看吗?经典观后感锦集

《朱莉小姐》是一部由Carrie Cracknell执导,凡妮莎·柯比 / Eric Kofi Abrefa主演的一部英国类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《朱莉小姐》精选点评:

●#9th北影节#@中间剧院.原来豆瓣这分诚不欺我…本来看到NTLive居然剪有导演和编剧演前谈,还觉得挺靠谱.看了才知,"说一套演一套"在大英国家剧院同样适用…我看过三版《朱莉小姐》戏剧,都是创新性改编,这部最失败.显而易见,把故事放到现代都市,最大问题就是模糊了阶级鸿沟,刻意设置黑人男仆也就毫无意义;加之省略诸多文本,后面克莉丝汀的一番怒喊,即使点题也显得假大空,格格不入.这样一部经典就被改编成了烂俗美剧,难怪结束时左边男观众不可思议:33岁女人就因为这自杀?再说细节,其实夜店舞风倒尚可,但设置朱莉嗑药并全程多动+皮肤瘙痒真是令人不适,男仆也好似精神分裂.以至于调情做爱再唯美也毫不撩人.真不明白编剧导演都是女的,到底哪里排出了女性主义?!把朱莉的痛苦孤独屈辱都搞成神经病,这是有仇吧!

●实在是非常喜欢现代手法改编经典戏剧,没有一次失望过。非常巧合的是,感觉昨天看寻找伯格曼的时候看到了朱莉小姐这个词,但是字幕速度实在太快了,有点恍惚。

●对 就我们仨 去佛得角开餐馆吧hhhh

●剧本太太单薄了,一个这么适合舞台的本子反而比不上改编电影的呈现效果。 我们祈求爱情拯救生活,但是架空了爱情的,又正是我们不在场的生活。@中间剧院 (4.13)

●语境互换和种族议题加入依然多余且低效,除了前后布景的设置以及色彩(不仅仅是派对电音,更是Vanessa脸上的妆)的更新还有少见的全女性班底着实宝贵以外,这个版本没有达到心目中企望的高度。在开始之前的访问中,神情十足严肃的编剧有谈到普通观众,甚至是男性剧评人可能会因为自身的经验或者知识产生偏见性误判,或者不能完全懂得创作用意,这个有点像Ava DuVernay总会谈及她的作品不能被谁谁理解的“大型埋怨”(但我还是超爱Ava的<13th>);应该是NT系列目前留给我剧作之外,疑问和有关思考最多又最矛盾的一部。

●在广州大剧院和Suchin一起看的live,中途还睡着了大概15分钟。醒来到看完觉得一片荒凉,又是一个关于女性通病(本体)的故事,男人的ego女人的依赖,阶层中的避免尴尬之寒暄及他们眼中你的伪善,在Conrad叫了24小时hotel service,女佣走进来帮我擦浴缸,我悄悄的关起了隔层的屏风。为了不让她尴尬好像我在看着她工作,而她是不是又以为我关起来了阶层之间的门…

●北影节第二场又迟到了

●7/10分,还行,划分一下前半段5/10分后半段8/10分,基本就是靠女主后半场演技撑起来的场面吧她的发挥达到了我在看剧本的时候能想到的期待水准,前半场节奏太松弛了,而且现代改编使得在前半段的阶级地位冲突有点……微乎其微……觉得改编部分还不错的是更加表现了男女的性不平等?而且不刻意,其实女厨师新加的台词也是很不错的但是感觉演员没有把握好;舞台加分很多吧,我还是想看原剧本的全场。现代版的任何东西感觉都更添一分讽刺和绝望还有欲望呢

●跟原作相比确实是精简了一些剧情和矛盾冲突,但是舞台上这个现代伦敦生活中废柴,不器用,糜烂的巨型女婴却那么吸引人。

●把阶级间的矛盾讲得血淋淋的真实。穷人觉得富人虚伪、冷漠、自私。富人一边使用穷人,一边怕被他们利用。Vanessa Kirby演得很棒,喜欢她!

《朱莉小姐》观后感(一):朱莉小姐

最引人注意的莫过于舞台的设计,前后两个房间通过升降帘相接,所以根据情节的需要可以同时出现两个互不干扰的画面。 但我猜测这应该是经典的设计思路,只不过没钱的舞台则通过高低来进行区分。 而舞台在最后竟然还会往后退去,这样的大动作只出现在演出结尾的一点作为效果,有些画蛇添足。 最惊讶的是对于剧情的改编,我认为还是没有缺失掉朱莉本来的面目。一个要打破阶层给社会制造混乱的理想主义者。故事的时间放在现代缺失掉了一些道德困境,和司机上床并不至于导致特别严重的后果。所以导演很机智的添加了毒品这一层面,毕竟人嗨了出现什么样的情节都可以。 当然也因为大改我没看懂细致的文字。 对于司机的塑造还是挺有社会底层呢味儿的。 要我说,嗨都嗨了,就应该再变态一些,何必做爱这么简单呢?不如直接搞sm更符合改编的气质。 还是很喜欢跳舞的那几段,音乐也不错,编舞也好看,整个人群时而纷乱时而有序,作为暗喻一种现实还是很出彩的!

《朱莉小姐》观后感(二):她如尖刀,刺开了虚幻的美好

《朱莉小姐》是我看的第一部NT Live,不算最佳,但我从此就在爱上新现场的路上一去不复返了。

故事情节比我想象中简单很多,话剧的重点并不在故事,而是在朱莉这个矛盾个体上。

在话剧的前半部分我们看到的是放纵散漫甚至勾搭好朋友未婚夫的她,30多岁依然住在父母家,没有工作,酗酒嗑药,跟不认识的人狂欢跳舞也觉得无所谓。在你想,这个角色的魅力或者是作为主角的意义在哪里的时候,她开始向自己的暗恋对象即好朋友的未婚夫敞开心扉,在Vanessa精湛的演技下,从她颤抖的双手,浑浑噩噩的表情,无助的肢体动作里面,你知道这一切都是有原因的。她令人心疼地自嘲拉扯出没有快乐的笑容,又不断抹去眼里的泪水,眼线眼影随着泪水花了全脸,在不完整地充满抽泣的句子里,你知道她失去了母亲,失去了爱她关心她的人,与父亲关系更是越来越僵硬,没有工作也没有认真的感情,就这样迷失在了自暴自弃的道路上。你惊恐于她把宠物鸟扔进搅拌机的毫不犹豫与毫不心软,却不知在这二十年里她早已把自己的心搅碎,失去了心里最柔软的部分。她边哭变笑地讲着那个恐怖至极的梦,最终化为一句苦笑:也许那是枕头里的羽毛。

与男主角让的关系其实也很令人唏嘘。让在见到朱莉的第一面就对她动了心,谁又知道朱莉是在多少次的偷瞥后也动了心,然而让却是朱莉的女佣的未婚夫,她深知自己不应该夺人之爱,但在酒精的麻醉,暧昧的氛围中,这份动心又有谁把持得住。两人在舞台后部偷情的时候,克里斯蒂坐在舞台前部认真学习,灯光明暗,两个身影在不同的地方缠绵,舞台前的人却一无所知。让和朱莉一直在讨论着要私奔去遥远的地方开餐馆,你却分不清在这漫长的对话中,究竟是谁一直在犹豫。当让扭捏地问朱莉你能不能拿自己的钱投资的时候,朱莉先是不可置信,又迅速转为苦笑:他跟我上床只是为了钱吗,谁又想到我却身无分文呢。当让不停地摇晃崩溃中的朱莉说要带她走的时候,朱莉又在犹豫什么呢,走了之后自己的未来是否真的存在?还是她自己也无法想象跟眼前这个男人共度余生?

其实说到底,最终还是“阶级” 。朱莉和让,朱莉和克里斯蒂,克里斯蒂和让,让和朱莉的父亲,甚至是朱莉和朱莉的父亲...这么多阶级差别,才是一切冲突矛盾的起源。朱莉和让的对话应该是全剧的主体,其实内容都很有意思。你问我答,答非所问,鸡同鸭讲,突然的怪罪发火与不知所措的解释。我们从小到大看了那么多童话,那么多动人的爱情故事,我们陶醉于感动于故事结局的大团圆结局,却被朱莉小姐一刀切开的真相划伤。

朱莉自杀那段很安静,没有人说话,没有音乐,没有杂音,就是死一样的寂静,却最最令人屏住呼吸,毛骨悚然。再仔细想想,朱莉自杀也是性格使然吧,即使她没有那个勇气吃下那些药丸,她的内心在失去了对让的爱之后也早就与死人没有多大差别了。

在话剧开始之前对编剧和导演的采访很有用也很让人深思。导演说,我们拍了很多很多矛盾的男性角色,却没有这样的女性角色。当男性在舞台上纠结犹豫,左右摇摆,缺点集一身的时候,我们觉得这很正常,而同时女性角色却总只有单一的性格和作用。朱莉小姐如尖刀,一刀切开,淋漓尽致。“她从满嘴塞满羽毛的梦里醒来,“也许那是枕头里的羽毛”,不,那就是你。”

《朱莉小姐》观后感(三):她们的性格里有一种不切实际的偏执,但终被自己的天真与坚持反噬

《朱莉小姐》(Miss Julie)是瑞典剧作家斯特林堡创作于1888年的作品。去年英国国家剧院上演的版本中——更名为Julie——女编剧波莉·斯坦汉姆(Polly Stenham),和女导演凯莉·克拉克奈尔(Carrie Cracknell)试图在寻找《朱莉小姐》这个剧本在当代的合理性,而不仅仅被斯特林堡本人及其所在的时代、所著的文本所限制。更重要的是,加入了女性创作者对于这个女性角色的思考。 个人觉得,这版的改编虽然不算上佳,但朱莉的形象是完全可感的。整体制作上有Carrie Cracknell一贯的水准,其实三星半是有的。

也许是囿于时代,斯特林堡多少有点厌女症,虽然在《朱莉小姐》这个本子里并不明显。作家自己在前言里边这样阐述Julie的形象和经历:“我对Julie的悲惨遭遇用这样一些情况去解释:母亲的性格;父亲对姑娘不正确的教育;她自己的天性和未婚夫对这个软弱退化的头脑的影响;更直接的原因是:仲夏节之夜的节日气氛;父亲的外出;她月经将至;与动物玩耍;跳舞引起的感情冲动;暮色的魅力;鲜花对她的性欲的巨大影响;最后是一个偶然的机会促使他们俩进入一个不易被人发现的房间,再加上那个冲动的男子的迫不及待。”

在女性创作者手中,凡妮莎·柯比(Vanessa Kirby)饰演的Julie还是那个从小物质富足但缺乏关爱的女儿,但创作者的态度更中立。开场夜店风的生日趴暗示出她生活奢靡又空虚的一面,但后来我们知道她一直在试图逃离;男仆Jean的身份变成了Julie父亲的司机,他和未婚妻Christine的扮演者都选用的是非裔演员,这也是编剧有意为之的:“我在研究这个语境下种族与经济地位的交汇,以及两个人移居伦敦想要立足的切身经历。”

这是一个三人小戏,可以两两排列组合成几组关系,这次改编的重点是Julie小姐和Jean的关系组:Julie拥有阶级(地位)权力,Jean拥有性别权力;Julie有一种招致毁灭的热情,Jean有一种骄傲又卑鄙的性格。在原作中,两人交心时讲述了彼此曾有的梦境:Julie的是怀着期待又恐惧的心情想从一个高耸的柱子上下来,而Jean的梦是从一棵大树爬上去,离开幽暗的树林。这是一个太过明显的隐喻,一如他们一个想上楼,一个想下楼;一个想尝试跳出身份、脚踏实地,一个想跻身上流社会。

而改编者斯坦汉姆非常大胆地把这两个梦改掉了:Julie的梦是困在一个黑暗又温暖的环境里,却期待自由和解脱(逃离舒适区);而Jean的梦里一直在漂泊,希望抓住什么切实可感的东西。其实大意是差不多的,但是这么一改,就将斯特林堡想着力突出的阶级议题就被淡化了,如果只是视为贫富差距也未尝不可。

在舞台调度上,导演凯莉·克拉克奈尔配合了编剧的改动——将两人身份和心理外化在了舞台上:“原著里楼上楼下之间有一条非常非常鲜明的界限,在两人关系中也有一种绝对的礼节,但是在这个版本中,界限非常模糊。”所以提着酒瓶的柯比在这个空间中的动线是很随意的,她游走在楼上的房间和厨房之间,楼上是她的领地无可厚非,但即便是在楼下厨房,女仆Christine的“领地”里,她也是肆无忌惮地走来走去,甚至坐到桌子上。

但可悲又可怜的是,Julie的权力被证明是不堪一击的。无论是她对Christine的亲昵还是她对Jean的雇主身份。Julie去摸Christine头发,捧脸亲吻,又或者很自然地搂上肩膀,那种带有表演性质的行为让处于低位的Christine和Jean两个人都很尴尬,甚至心生厌烦。但这对野心勃勃的男人来说并不是什么重要的问题——Julie因为什么亲近他们,或者是否是虚情假意——对Jean来说重要的是抓住向上的机会。所以他抓住Julie脆弱的时刻,讲了他从前把她当成白月光的事,在这个不同寻常的生日之夜拿下了Julie。

发生关系之后Jean勾勒出了两人一起私奔,去开餐厅以及买爵位的梦想(尽管Jean对Julie的称呼是“合伙人”而非“爱人”,但也许她要晚些才能意识到这一点)。她早就有心逃离牢笼,在跟了Jean之后更是没有退路,她也知道不可能在父亲眼皮底下嫁给Jean,但又难以忍受既是主人也是情人的尴尬身份,所以势必要离开,但没想到Jean在听到她说“我可找不到,我自己一分钱也没有”时态度有了180度转变——剧本上此处的舞台提示是“静场”,但在舞台上,这个短暂的寂静没有持续很久,Jean惊愕了一下,随即露出一种“那我们在这儿废什么话”的不屑笑容:“那么,那就维持现状吧!”,观众也当即了然——这是个精明的小人!

接下来的故事乏善可陈,虽然凡妮莎·柯比把Julie情绪的垮塌表现得淋漓尽致,但Jean不再掩饰他张牙舞爪的野心这一点着实令人反胃,同时暴露的还有他内心的粗鄙和奴性,正是这种丑陋的压迫最终令Julie走向崩溃。最可惜的是由于动物界RADA提供的鹦鹉演员不配合“装死”,因而删掉了Jean杀死Julie心爱的小鸟桥段,改由Julie自己把不存在的小鸟放进了榨汁机。窃以为这个段落也算得上是神来之笔,表面看是Jean逼她放下高贵和自己离开,同时小鸟也是Julie被物化的象征。她的“替身”的惨死给了她最后的致命一击,要是有活物上阵会相当具有冲击性。

无奈舍弃了鹦鹉的编剧此处设置了另一个有趣的呼应,就是Julie最后说了一句:“我在这儿拥有的一切就是一点点的尊严,可你连这些都刮掉了,而且它们对你来说根本没有价值。”刮(snatched)这个词同样被Julie用在她最初和Jean交换梦境时,形容她冲破牢笼的声音——希望最终被证明只是虚幻的泡沫。

我们在通俗文本中见过太多好女人坏女人疯女人,却唯独少很多这样一言难尽的女人。跳出来看《朱莉小姐》,我觉得最夺人心魄的一点还是Julie心理上的高贵被摧毁的过程,就好像契诃夫《樱桃园》里的柳鲍芙,《欲望号街车》里的布兰奇,她们的性格里固然有一种不切实际的偏执,但终被自己的天真与坚持反噬,的确是十分让人唏嘘、萦怀于心的事情。

《朱莉小姐》近期排期

4月13日 北京中间影院(北影节)

4月14日 上海OmS剧场

4月17日 北京卢米埃影城芳草地店(北影节)

4月20日 北京中间影院(北影节)

4月21日 成都峨影1958电影城

4月28日 上海OmS剧场

北影节场次现已开票

请移步独家售票平台:淘票票