《东京婚约》经典影评有感

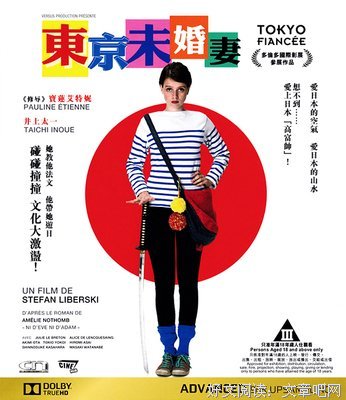

《东京婚约》是一部由Stefan Liberski执导,波林·艾蒂安 / 井上太一 / 朱莉·勒布勒东主演的一部剧情 / 喜剧类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《东京婚约》影评(一):想成为日本人的法国人

一个出生日本做梦都想做日本人的20岁的比利时女子,喜欢日本的一切,想成为日本作家,想和跟她学法语的法语狂热者富家公子凛吏生孩子,可是凛吏跟她求婚时她又犹豫只答应订婚,正在要和凛吏去两人都没去过的富士山时日本海啸大地震,她不想离开日本但在日本人的请求下离开了,后来没再见过凛吏,得知凛吏和法国军官女儿结婚。男女主角有全裸激情画面

《东京婚约》影评(二):想起学语言的情景

今晚看东京婚约 看到学语言的场景 想起两年前我去上德语班的时候 跟我同桌的小弟弟 今天也高考完啦 想起跟他斗谁学的德语粗口多 经常叫我阿姨 老嫌弃我写作业错好多还要他教我 那时候看世界杯的时候 我故意支持阿根廷跟他的德国作对 放学后故意拿他的自行车玩 希望他这次高考 能考到他理想的分数 学到他想读的德语专业 去到他想去的不来梅(想起那时候我快出成绩的时候,他也跟我说我类似的话)阿姨我无法实验的梦想都希望你实现:)

《东京婚约》影评(三):一个白人萝莉在东京的无聊游记

CCTV6又用了一个小众的片名《东京恋人》,可人家《东京恋人》明明已经有一部了,应该避免撞车才对。

一个白人女孩孤身前往日本寻梦之旅,遇到了一段所谓的浪漫爱情,最后小小感悟一下人生。没什么意思。这种片子女主一定要有文艺气质,男主得帅气才符合观众心理,但现在这个女主偏向萝莉,男主也有点废柴又不沧桑大叔。细节方面还是有一些勉勉强强过得去的,但看着没多少感觉,或许是故事太散乱,平淡,沉闷,而结尾也是没什么惊喜。如同一篇无味的游记。

《东京婚约》影评(四):東京未婚妻

出生在日本的比利时女孩艾蜜莉,回到了童年的故乡东京,并梦想在此生活。艾蜜莉认为学日文最有效的方法就是教法文,因此认识了凛吏,一个正在学习法文的大二学生。两人从师生渐成朋友而成恋人。

文化差异使两人的相处充满趣味:艾蜜莉喜爱尝日本食物,而凛吏却喜爱西方食物。凛吏为艾蜜莉准备日式食物,自己却一口都不吃。爱蜜莉赞叹的日本事物,凛吏却无兴趣。凛吏带著艾蜜莉重温对日本的记忆。艾蜜莉因凛吏而日文进步神速,凛吏的法文也是如此。但爱情是否能让这对一国恋人白头偕老呢?还有多少未知的考验在等待两人…

《东京婚约》影评(五):东京婚约

2017-2-11 12:50

#电影# 《东京婚约》(2014)。豆瓣6.8。

改編自作家艾蜜莉諾彤的半自傳小說。影片开头就特别喜欢。出生在日本的比利时女孩对这个记忆中的国度爱的深切,在20岁的时候故地重游。找到一份为日本学生教授法语的工作,每天就是在见面、教法语、上日语课的日常中度过。

前半段的东京游真是赏心悦目,中间开始进入恋爱阶段后剧情就急转直下变情色电影。不能因为是欧洲人就不停的又脱又露吧,女主寡淡青涩的肉体,男主一张尚可接受的寻常脸,白开水般的激情。冷漠脸不停快进,以至于结局莫名其妙的分手搞得我一脸懵逼。

全片最大亮点就是干净整洁的街道和人文风情,全程法语没几句日语也是让人捉急。不过男主的性格很是我的菜,温柔体贴,温文尔雅,柔顺乖巧,还急着结婚,一下让我想起最近婚恋专家们提醒的小心这样的男人很可能就是GAY在骗婚,不禁大笑出声。

其实还算挺温馨的爱情电影,就留下吧。

《东京婚约》影评(六):恋上一个国

汤老师所谓的“情不知所起“真是名句。

年轻的时候,往往因为一些无关紧要的细节突然就喜欢上一个人,

比如对方好听的声音,比如party上某个独坐角落郁郁寡欢的身影,比如夏天傍晚结伴骑行的一段路途,

不一而足,都会莫名其妙成为一种情愫酝酿发酵的介质。

事后想来,那些时刻喜欢上的不如说是自我虚构出来的诗意化对象,和真实的对方绝壁谬以千里。

所以,女主角疑惑纠结于对方是否因为喜欢异国文化而爱上自己,真的是青春期的呆萌啊!

你自己本身爱上的“凛吏”不也是梦想国度的投射吗?

百步对百步,谁也不亏欠谁,多公平的交易不是。

《东京婚约》影评(七):臆想之大成

写下这段文字时距离看完这部作品已有接近一个月,也似乎习惯了对于西方的种种“特立独行”熟视无睹,但对于这部影片依然感觉难以描述……

这恐怕是在法式浪漫下西方人对于东方臆想的集大成之作,软糯的法语更是登峰造极。在小清新基调的粉饰下,无论是婚姻观还是生活方式的巨大差异都似乎像是印象派画作中看似肆意的凌乱色块,变得不再难以接受而是反倒可爱了起来——我想对于大多数遥想绯色的东方文明的西方人而言的确如此。

但对于像我这样的东方观众而言,臆想终究是臆想。一切仿佛是从瓷器或是浮世绘中延展开来的东方,山水人物花草虫鱼,色彩明丽饱满,画面华丽逼真却缺乏细节与灵魂,即便让樱花、歌舞伎、刺身料理等日本元素以及绯句式的内心独白充斥整个故事依旧于事无补,唯一的效果只是让认知变得愈加生硬刻板且尽是猎奇意味。

东方文明的拘谨与豁达、坚忍与狂热、世俗与信仰,一切矛盾且调和的存在,并不是以西方的思维模式所能简单解释的。就像是同样内心柔软敏感的“弃儿”剧本,发生在西方文化下的是《天使爱美丽》,而在东方却是《古都》,任何想把这二者杂糅的努力难免归于失败。

《东京婚约》影评(八):东方臆想之大成

写下这段文字时距离看完这部作品已有接近一个月,居留英国小半年有余似乎习惯了对于西方的种种“特立独行”熟视无睹,但对于这部影片依然感觉难以描述……

这恐怕是在法式浪漫下西方人对于东方臆想的集大成之作,软糯的法语更是登峰造极。在小清新基调的粉饰下,无论是婚姻观还是生活方式的巨大差异都似乎像是印象派画作中看似肆意的凌乱色块,变得不再难以接受而是反倒可爱了起来——

我想对于大多数遥想绯色的东方文明的西方人而言的确如此。

但对于像我这样的东方观众而言,臆想终究是臆想。一切仿佛是从瓷器或是浮世绘中延展开来的东方,山水人物花草虫鱼,色彩明丽饱满,画面华丽逼真却缺乏细节与灵魂,即便让樱花、歌舞伎、刺身料理等日本元素以及绯句式的内心独白充斥整个故事依旧于事无补,唯一的效果只是让认知变得愈加生硬刻板且尽是猎奇意味。

如果的确有一种穿越中西方的爱情,我私信依然是基于现实的相互理解和相互尊重的。

崇拜与猎奇的结合?东方文明的拘谨与豁达、坚忍与狂热、世俗与信仰,一切矛盾且调和的存在,并不是以西方的思维模式所能简单解释的。就像是同样内心柔软敏感的“弃儿”剧本,发生在西方文化下的是《天使爱美丽》,而在东方却是《古都》,任何想把这二者杂糅的努力难免归于失败。

《东京婚约》影评(九):异国关系的种种

电影不愠不火,不知原著小说是否也不过也是一部浅浅的青春小说。就是这个甚至蠢到有点无聊的电影,还是我还是莫名笑了一阵子,想起很多年前很多人,很多事。 关于教学生,大二那年我教过一个来清华留学的工程硕士生汉语,虽然他没有像电影中一样每次把学费放在信封里给我,确也依旧是彬彬有礼的,带点木讷。可惜我不是一个很好的对外汉语老师,他的汉语没能变得非常好,我的日语倒变纯熟了。 关于异国恋,电影中的两个年轻人大概并不知道爱得是对方,还是对方代表的异国文化的假象。最后男孩子娶了另一个法国姑娘,说明了一切。我会因为喜欢一个人而去爱他的国家他的文化,但是不会为了研究一种语言而去找那个国家来的男朋友。也许不是所有人都看得清楚,也不是所有人都有这样的原则。大学时代,身边的各色人等不止有语伴这种略诡异的关系,更有为了学语言交男女朋友的。听说过的令人伤心的故事是,一个美国人真心喜欢上一个中国姑娘,最后发现她只是在练习英语。 关于日本,电影里那个井井有条的日本和各处彬彬有礼的日本人让我有些许怀念了我的日本生活,可是内外分明的日本,对一心想做日本人却有不同外表的爱美丽终究是不接受的,福岛核电泄露后,连邻居都对她说:谢谢你爱我们的国家,但是请回到你的国家吧,日本的灾难我们应当自己承受。就像我在那里的时光,大家叫我美人,说我的日语很好,可是我知道我永远无法变成一个被真正认可的日本人,无论我对日本有多么了解。 这一点在中国也是同样,我们所有民族都是东亚或中亚人,因此当我的俄罗斯男人走在街上时,永远有中国同胞带着各种吃惊、好奇、窥视的目光打量着他。相比东亚人融入欧美,其他种族融入我们这些东亚国家,难度大得多。 就是这样一部电影,一个比利时姑娘眼中的日本,和她的二十岁的愚蠢的异国恋。虽是个蠢萌的片子 却让我想起我迥然不同的过往。

2017年准备好好做微信公众号——穆尔登格 影评、看世界、俄罗斯周边,欢迎关注

《东京婚约》影评(十):烂尾的后半段,表明死在了富士山上的其实是编剧

无论是在镜头、配乐、画面还是剧情上,对日本文化以及东京这样一个世界著名城市的刻画都要比寡姐的《迷失东京》深刻的多。而一位来自文艺与自由的可爱的比利时姑娘与这个地方和文化会产生怎样的化学反应,这点非常有吸引力。然而这份洒脱奔放的故事在富士山下戛然而止。

影片的前半段我没有什么想表述的,这份青春灵动的美好应该随着影片的镜头去体会。

影片后半段给我的感觉,就像是编剧的构思枯竭了,为了交差凑数般拼凑出了一些支离破碎且又平庸模板化的剧情。

富士山下后,镜头给出了理想与现实的巨大鸿沟,这本来是具有普遍代表意义的写照:任何一个没有优越家庭背景输血以及没有卓越才华可直接匹配商业社会需求的年轻人,到了世界任何一个发达的国家或者地区都会遭遇的心路历程:从兴奋、充满对未来的憧憬;到为了生计而循规蹈矩地从事一些根本没有前途、自己根本可有可无的工作,但依然理想未灭;再到彻底被社会磨平驯化成一头大牲口,每天规律地打卡上班生活,无悲无喜,无欲无求。虽然不至于人人都这么悲观,但剧情所表达的,却是这个比利时少女对男方莫名其妙开始的追婚无所适从。他们之间除了一个法语狂热,一个会法语之外有过任何刻骨铭心的经历吗?Null。女主脑残式无准备无规划无装备地作死爬雪山,剧情需要侥幸未死,得出了几句人生感悟。但这非但没有开启她所想象的“写作生涯”,甚至在这之后她和男主的第一场戏,她告诉男友“我在山上迷路了”。男主回“中午吃什么,天妇罗好吗”?......这是刻骨铭心的恋爱关系吗?这顶多是过了磨合期的炮友关系。连十八县村姑村痞的恋爱都算不上。至于最后更加莫名其妙的扯上福岛,邻居强行加戏“谢谢你们外国人热爱我们的国家,但我们日本人需要独立面对这次不幸”......这哪儿跟哪儿啊?这是南北战争了还是全国性无产阶级革命了?需要日本的外国人都撤走?这为了最后要高潮一下也太无病呻吟了吧。

本来这类“身在异乡为异客”的类型片非常吸引我,无论是当年的《北京人在纽约》、《快餐车》、《七小福》,还是之后的《面纱》、《在哥伦布》、《穷街陋巷》等等,最大的看点都是文化的冲突与融合。但这对编剧组对两者文化的了解、理解、宽度和广度、深度和底蕴有非常高的要求,否则拍出来一定是走马观花式的肤浅网红打卡片。