《李美真》读后感摘抄

《李美真》是一本由孔亚雷著作,上海文艺出版社出版的精装图书,本书定价:68,页数:416,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《李美真》读后感(一):一口气读完后,先来说下封面设计

先从封面的两个问题说起。

第一,李,美,真,如果不看书脊,只看封面,怎么确认这三个字的顺序?按以往的阅读习惯,至少在同一页上,阅读顺序应该一致。而在封面上,作者孔亚雷的排列是从左到右,书名如果也按照这种方式排列,就读成:美,李,真。

第二,封面上有一道分界线,正好将李字和真字切断,也切断了李美真的脸。在摄影中,人脸处在明暗之间能增加神秘感,但文字,如果按照保守的设计排版原则来做,很少这样直接截断。

同时,李美真额头有道闪光,像是开天眼。被切断的李和真,一半在明,一半在暗,唯独美字全在明亮之中。看过晚晴和民国照片会知道,暗色调更接近照片本身的颜色。书名英文直译后是:你那美丽的真理。你是谁?指向不明确。似乎更像是自己在对自己说话。美是体验,是感受,是通达神明后的狂喜,因而处在大光明中。而李,已有了姓氏,受到社会规约和伦理的束缚,在束缚中挣扎,也在束缚中存在。真是价值判断,但这个判断,不论多么超然,都只有在社会规约和伦理束缚中,才能抵达。美是主观感受,而真需要借由所处的环境才能判断和解释,同样,只有在真的基础上,解释美才有意义,而真也只有内蕴着美才成为真。美和真,只有在你和李的行动之下,才能连接融合。

以上。

《李美真》读后感(二):来自他者的救赎

来自他者的救赎 很久不读长篇小说了,因为最几年发现能懂读的小说不多,找不到切入文本的入口。而那些好的小说读起来也特别累,因为进去容易出离难,想要出离作者虚构的幻境需要一种拉拽的力量,如果力量不够只能靠长时间不再看小说才能解脱。 而《李美真》却又一次让人不得不体验小说的那种神秘的力量。小说里虽然有两个平行宇宙,有量子纠缠,有作者笔记的拼贴,但一点也不那么违和,顺滑地就被作者催眠似的带入他的虚构世界。作家都是被某种责任附体,用来言说我们轻易看不到的意识世界。那里混沌漆黑,而作者的故事却带着一丝光亮,照亮某个暗部,让你看到意识世界中另外一个自我。小说中自我是一个母题,你来自何方?要去哪里?你是谁?这是人类一直在问在寻找答案的三大问题。对自我的认知如何实现,我们困在现实之中,想着如何摆脱焦虑,如何活得更快乐更幸福,拥有越来越高超的欲望满足机器(技术),可是依然无法回答那三个问题。我们回望历史,期待从历史中找到自我的根源,可是没有人和故事,我们无从真识地去想象曾经在历史中的那个我是何种样貌,灵魂又是如何?小说家是可能利用自己的天赋带着你去穿越回历史中。所有的偶然性都带着一种神秘,好像命中注定,细节都精准地一一呼应,就为了让你通过故事把一切无意识也好,潜意识也好,都串联成一个完整的抽象总结和概括。科学让我们认识到了很多普遍性的、理性的世界,小说是超越理性的一种非理性,这其中我是觉得非理性的人才是最值得解读的。他们身上带着某种答案,带着某种生命轨迹的结果,惟有通过这种无限地想象方式,才能让我们去观看自身,寻找自我。我们需要他者,需要引领,需要镜像。 小说里作家K有着作家的影子,而平行空间也有互相结合的切入点,两个时空形成呼应,也说明其实在人类的精神世界里,时间空间是没有局限性的。过往是现在来源,并不能知道是多长时间的积累,什么时间空间中会在我们的意识中显现。还有荣格的集体无意识,那可能是更久远的人类如何诞生的秘密所积累下来的,我们只能借助梦境才能看到,或者瞬间通过恐惧与焦虑才能意识到的。我们未知太多,巧合太多,痛苦和磨难太多,所以我们会孜孜不倦地寻找对自我的理解,对外部世界的理解。跟着作家进出他所呈现的各种空间,看到的不仅仅是他虚构的故事,也同时通过他的故事看到那个你未曾谋面的另一部分。 在本部小说中,信息量还是巨大的。有哲学、心理学、历史、艺术等等各种抽象世界集合,很是过瘾,这让人一下子处于专注的思考之中,并因为有故事情节,会更加深入地思考。同时,作者通过不同人物的言说,把这些他对自我的理解从不同的角度加以解读,即符合人物本身,也与读者有着一种抽离开故事的一种交流,我们都成了故事的旁观者,又参与审视与反思。这些审视和反思都是读者在构筑自己对自我的一种理解,作者只是在引导读者进入自己的内心世界。有点像心理医生,既参与又不能沉迷其中,要有进有出。 看完小说,我突然就很相信什么量子纠缠。因为很多巧合无法解释,只能用一种神秘的力量来解决。一切都是上帝的安排。小说里面作者K与他虚构的李美真,(作者在后记中也写到很多情节与现实中的情节是既巧合又相关),包括孔亚雷之前的作品都放在小说中,被李玫的解读,共同构成了对作者自我一个整体的梳理,通过这样的梳理,发现了更多的线索更多的偶然巧合。如果没有一个脱离自身的他者,你根本无法认知自己曾经过往中神秘的重复,焦虑,恐惧。总有一个人在适当的时候让你突然发现了这些神秘的线索。总有一个人在适当的时候给你一把钥匙打开一道你必须打开的一道门。这个门可能是你未曾看到的,其实就在身边,也可能是你恐惧的未知,没有勇气打开。但是那个人会不知不觉地让这一切显现。这种事情在我们身上总是会兜兜转转地发生。所以我们总觉得命运无从把握,其实这就是这个世界的秘密,而救赎就发生在你知道了这个秘密并接受顺应命运的进展,带着爱和勇气、带着疲惫、痛苦、挣扎直到真的安宁、坦诚、自由和快乐。

《李美真》读后感(三):幻梦《李美真》

(因为很多人也许还没有来得及看原著,所以本篇读后感基本不涉及书中内容)

最初知道孔亚雷是看《光年》,很少遇到这么好的翻译。句子与句子,好像阳光下有节律的水波粼粼。 又像一头头描金小兽拱起的脊背,此起彼伏,蓄积着耀眼的力量,朝前奔赴。也许是詹姆斯。索特原著的张力,但翻译者功不可没,甚至算是另一种再创作。一本书,拿起放下好几次,看了一阵子才结束,有时候会忽然被简单的一句话击中,要缓一缓,喘口气,再继续。我们曾被译本的内容,思想,精神,结构,情节打动过无数次,被文字打动,对于我是第一次。

很幸运,可以这么早读到《李美真》,书腰上写着,小说家,翻译家,孔亚雷十年突破之作。所以其实“小说家”的身份是早于翻译家的。作者说,他意识到自己是一个小说家是“感觉到自己是一个接收者,通过写作了解自己,我是谁,我可能是谁。以一种神秘的方式,有东西通过我来表达。”有时候,我会猜测是“写作者”的思维让“翻译者”这个角色更加灵动自如,还是“翻译者“的积累令“写作者”这个角色更加游刃有余。在这两个境域自由往返的小说家,无论是文体,结构和文字都有着独特的气质。

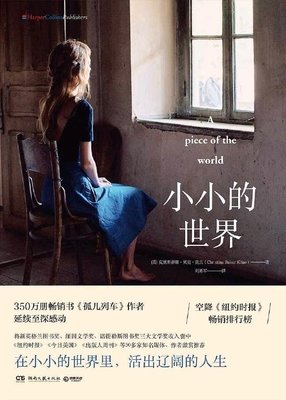

一切从一张照片开始。这张照片就直接印刷在封面上,很直接的告诉你,这就是真的。可是从第一篇开始,你就知道自己陷入了作者设计的一个精巧复杂的装置里去。越看下去,越像刘姥姥闯入怡红院一进门撞上的那扇镜子,在错愕,艳羡和迷乱中走失了自己。是真,是幻?伸手触及的都是具体而实在的界面,那些文献,那些史实,那些可以说的上名字的故纸堆。但是,你感受到的又不是这些实在的界面。而是镜中似是而非的身影绰绰,是层峦叠嶂,只缘身在此山中的雾气腾挪,是细若游丝却千真万确的耳边呢喃。走走停停。不知道什么时候,你就懂得了出口在哪里,可是却不愿离去。这是作者巧手绘制的盗梦空间,有层层叠套的梦境,你只管在里面兴趣盎然的寻找着曲径可以通幽。是四处布置了精美陈列的凡尔赛镜宫,仿佛有无限递归的猜测和转折,你看见万千个自己和书中人对视,甚至共同寻找线索。这一切都在真、幻,古、今之间穿梭游移,你的感觉复杂而纯粹,敏感又失真,目眩神迷又万象归一,简单的说,是的,你知道自己被催眠了。

作者,是催眠者,又是被催眠者。他迷惑了你,却展示了真实的自己。他灵巧的折叠着时间,机智的避过真实和虚幻之间的界限,撷取过往事实的果实,援引充满个人趣味的人文光线,将一朵虚幻艳绝的曼陀罗花捧在你面前,凝神望去,绽开的却是最赤诚的真实。我们感同身受他周游时间,游离文明后,沉入内心自我观望时候火烫的颤栗,只因看见万千真实自我中的几个侧面,已是心神俱荡。

我常想,每个领域都有天赋型选手。同是写作者,有的人需要观察收集和处理很多外界的信息,然后形成自己的文字。有的人仿佛可以直接吸取天地灵气,万物生机,就直接在心神中酿造欢伯。虽然孔亚雷认为自己是接收了神秘信息,而直接书写。可是,我猜想,也许这复杂幽秘的宫殿,早已成型在他脑海,那神秘之信,或许只是一盏油灯,由他带着读者持光而行,愈走愈深,只见地形格式奥妙,却一步一琳琅。

我是在飞机上第一遍粗粗读完《李美真》,回家的路再熟悉不过,拐弯处有个加油站,看到加油站我就知道到家了。可是这次回家,路过加油站时,竟毫无知觉。也许,被催眠这一幻梦,真深沉。

《李美真》读后感(四):我们都陷在焦虑之中,但不知道焦虑可以为人所用

对于小说家来说,陷入创作瓶颈是最为痛苦和焦虑的,并且近乎无解。在过去很长一段时间里,作家孔亚雷一直被笼罩在这种焦虑之中,直到一张老照片的突然出现,为他带来了创作《李美真》的念头。

不久前,作家孔亚雷做客看理想电台。聊起他的最新长篇小说《李美真》,孔亚雷说,这部长篇就是焦虑的发明,焦虑的结果。

重访孔亚雷:《李美真》之后

对谈:孔亚雷 x 颠颠

这部长篇就是焦虑的产物

颠颠:亚雷老师您好,上次我们见面是快两年前了。和 2018 年咱们那次见面相比,这次感觉您的状态很不一样,整个人明显放松了好多,不像上一次看上去很有心事。当时采访您,聊您在莫干山居住的那些事情,但是明显感觉您好像另一半大脑分出去在想小说的事情。

孔亚雷:对。你是在 18 年 11 月份来采访,我是 10 月份开始写《李美真》。你不知道刚开始写长篇有多可怕,用著名的美国女作家欧茨的话说,刚开始写一部长篇,就像让你趴在地上用鼻尖推一颗花生米。我觉得这个比喻给我的印象特别深。

颠颠:太妙了。

孔亚雷:这个比喻太有意思了。要趴在地上用鼻子尖去推一颗花生米,刚开始写长篇就是那么难。像我这种写法更加难。我特别喜欢大卫·林奇,今天还穿了一件《双峰》的 T 恤过来。大卫·林奇是一个典型的依靠直觉的创作者,不写剧本而且拍摄期特别漫长,和王家卫一样。

颠颠:很折磨演员,也很折磨自己。

孔亚雷:其实更折磨自己。村上春树也是这样,这是村上春树最典型的写作特征之一。他在多次访谈中提到他今天不知道明天要写什么东西,而且他觉得这会赋予小说一种悬疑、动力。我觉得确实如此,这也是我自己写小说的一个感受。但这种写法很危险,就像高风险投资一样,风险越高,投资收益就越大,越安稳的投资——比如存到银行——利率是越低的。

我觉得写作也是如此,这种风险在于有时候你会状态不好。打一个比方,你要接收一个特别神秘的电台,这个电台只有在你状态非常好的时候能收听到,里面包含的信息非常美妙,那不是人间的信息,那是来自于上天的信息,而且会带给你巨大的收益,不管是心灵上还是别的方面。但这要在你状态非常好的情况下,而且还要看运气,很有可能你听到的就是一堆吱吱喳喳声。而且在这个商业社会的要求下,你不得不拿出那些吱吱声,要把它制作成一个产品。

颠颠:对,然后放在里边。

孔亚雷:尤其是你特别有名的时候。所有人都会把你的吱吱声当成一种艺术,只有你的内心可能知道它是有问题的。

颠颠:知道它是不堪的。

孔亚雷:这就是风险所在。但你也有可能遇到极美的东西,如果你不一直这样坚持去收听这个电台,你可能永远接收的就是“华文音乐网”,“流行音乐榜”或者汽车电台。

颠颠:我觉得可能还是一种心态,对自己有某种自信,不然不会做这样的事情。

孔亚雷:我刚才提到了运气跟个人状态。这个状态是什么意思?很重要的一点就是你自己的能力,能力非常重要。能力来自于哪里?在我看来每个行业不一样,至少对我这个行业,我觉得就是读书、听音乐、看电影,而且主要是名著、古典音乐、老电影,当然有一些新的东西也很棒,也要吸收一些,但不管怎么样你得不断地提高自己。朋友说我已经老了,我也不怕,我就没办法想像把巴赫跟嘻哈放在同一层次上,但有人真的会这样想。有人就很喜欢嘻哈,觉得嘻哈比巴赫还伟大,这也很正常。还有一种说法是,这个世界没有标准,这也是我非常不认同的一个说法。我始终觉得这个世界需要有标准,并不是嘻哈不好,但是不能把巴赫跟嘻哈放在同样的地位,我无法认同听一年的嘻哈跟听一年的巴赫对你的心灵的滋养一样。

再回到捕捉的能力,我觉得很多事情都要靠直觉。所有领域的优秀的人都会认同我这个想法,不管是开饭店的,做投资的,做出版的,特别是达到越高境界就会越认同我的观点,即直觉在最后决定中的重要性。最后起决定作用的不是分析报告,不是报表,不是这本小说的编辑对你的要求,也不是市场的要求,一切都取决于直觉,这个直觉来自于你自己。说白了你是怎么样的人,你把自己培养成什么样的人,你有什么样的灵魂,你就会做出什么样的产品。我写《李美真》这部长篇是“焦虑及其所创造的”,这个句式是化自于保罗·奥斯特的一本非虚构的回忆录,叫《孤独及其所创造的》。这部长篇就是焦虑的产物,是焦虑所创造出来的。

颠颠:好像您更忠实地把这个过程给记录了下来,但是以一种小说创作的方式。

孔亚雷:对。这个小说由两部分组成,一部分是小说家 K,也就是我自己的化身,他既是我又不是我,跟我有很多相似之处,也有很多不一样的地方。小说家 K 在写一本叫做《李美真》的小说,这是一条线,即他在现实生活中写这本小说过程中所遇见的各种人,发生的各种事。第二部分平行推进的就是这本叫《李美真》的小说本身。

我第一本小说写于 2003 年,我决定写《李美真》是 2016 年。那已经 13 年过去了,这 13 年我真的处于极大的焦虑之中,导致了各种精神到肉体的痛苦。你知道现代人的那种亚健康,也查不出有什么大毛病,但是就会莫名地病痛,而这种病痛完全是心理造成的,焦虑造成的,真的是备受折磨。

颠颠:2016 年之前,您已经逐渐在做翻译了?

孔亚雷:对。我一边煎熬地写小说,一边从事文学翻译。我对中国文学一直不满意,就开始看外国文学,然后渐渐地开始看原文。看原文也很有奇效,我记得第一本看的英文小说是保罗·奥斯特的《神谕之夜》,是陪我太太待产的时候看的,现在我儿子已经上高一了。孩子生出来之后,我花很多时间带孩子,汉语读物读不下去,但是读英语好像可以,因为英语是一句一句读的,大概十分钟可以读一句。就在那时候我读了一些英语小说,震撼于英语的那种语感,特别是保罗·奥斯特。给我印象最强烈的是,每个英语作家的个人风格都很强烈,你一读就知道这是保罗·奥斯特,那是詹姆斯·索特。后来翻译其实是为了写作,因为翻译是最好的精读,是一个词、一个字、一个标点地去读。你会注意到,不管是国内还是国外,很多大作家都曾经做过翻译,鲁迅、村上春树都从事过翻译,甚至连陀思妥耶夫斯基、马尔克斯也做过翻译。歌德说过一句很好的话,“只有你懂得另外一门外语,你才能更好地理解你的母语。”不过我 2019 年开始写长篇的时候发了一个誓,这 10 年我不翻译,要专心写小说,10 年之后再翻译。很有意思的是,我发完誓的第二天就接到一个电话,有人邀请我 10 万块翻一本很短的书。我跟他们开玩笑说,难道有翻译之神跟小说之神来争夺我吗?后来考虑半天我还是拒绝了。

我这辈子一定要为这个女人写一本小说

颠颠:你一旦树立一个更大更高的理想,其实要做好一种为此付出代价的心理准备,因为你有理想,不代表美好就会向你扑面而来。

孔亚雷:这就是为什么说它不是一个鸡汤。鸡汤就是让你觉得很舒服,好像它可以立刻实现。它的实现非常艰难,难到你难以想像。而且所有的价值,所有的美妙,所有的回报,都隐藏在这艰难之中了。没有这个艰难,什么意义都没有,什么价值都没有,没有意思。

颠颠:创作《李美真》是一个什么样的过程?

孔亚雷:事情要从一位叫林恪的荷兰汉学家说起。他当时正在把《红楼梦》翻译成荷兰文,深受折磨。他很喜欢我的一个短篇小说,就发邮件说想把它翻译成荷兰文,我们两个人就认识了。后来那个短篇小说也发在荷兰的一家老牌文学杂志《向导》上,我觉得这个名字真的很迷幻,在一个迷幻剂合法的国家荷兰用《向导》这个词。

他每年都会到中国来参加国际版权会议, 2016 年 9 月份我们第一次见面,一见如故,他的个子很高,温文尔雅。因为他还是《围城》的译者,我们俩就约着一起逛了潘家园,想找《围城》的初版。我在路过一个旧书摊的时候,看到他们也在卖些老照片,我突然看到一张斜眼的女子的照片。那个女子长得非常中性,一开始都分不出是男是女,但显然是清末的时候那种照片,因为她扎了一个髻。诡异的是,她一只眼睛斜得非常厉害,她的表情极其超然,宁静又肃穆。

我一下子就被那张照片给迷住了,突然我周围的世界都不存在了,只有我跟那张照片,我就拿起那张照片呆呆地看着。我就问看旧书摊的那个小伙子照片多少钱。“500 块,”他笑着说,特别憨厚,显然是刚开始做生意。500 块钱显然超过了我的预期,因为我这么穷,这么多年都没什么收入,而且这只是一张比较好的高仿复制照片,但我的眼睛根本离不开那张照片,像傻掉一样。然后我就对旁边的林恪说了一句话,我这辈子一定要为这个女人写一本小说。

颠颠:这是一个多么小说家的场景啊。

孔亚雷:对。我还跟他开玩笑说,以后小说封面就用这张照片,都不用设计封面了。我当时记得很清楚,因为那个摊主小伙子的笑容如此憨厚,以致于我勇敢地拿出了手机拍下了那张老照片。林恪还在旁边说了一句,说这样也可以做封面了,挺清楚的。

那时候我还没有下决心要写,因为我还在纠结地写我的巨型长篇。这十几年我一直处于一种白日梦般的状态,总幻想我明天就可以坐下来把它写下去,一直写下去,虽然在内心某个角落我知道那不可能。

颠颠:可能驾驭不了那样的一个架构。

孔亚雷:而且再这样下去我也抑郁了,又这样拖了几年。我意识到我如果再不写一本小说,我就得崩溃了,不管是精神上还是肉体上。

颠颠:那是我 2018 年见到您的状态。

孔亚雷:对。2018 年发生了一系列奇妙的事。那时我住在莫干山的山顶,一个朋友的老别墅, 有一天晚饭后我在一条山间的道路上散步,周围都是很大的树。突然那张照片不知道怎么地浮现在我的脑海里。小说中这个场景发生在上海街头,但实际生活中发生在莫干山。我真的觉得《李美真》这三个字像陨石一样从天而降掉到我面前。我突然知道照片中的这个女人名字叫李美真。

颠颠:英文同时也有了。

孔亚雷:对。英文几乎同时就有了。而且不久之后我还问了英文的译者这种译法—— You beautiful truth ——有没有问题,因为我们好像只听过 you bitch 之类骂人的话。他觉得这个名字挺好的,不是很正统的英语,但是大家一看就知道,挺有意思的。所以在那一瞬间,我同时知道了三件事情,一个是她叫李美真,一个是这部小说叫《李美真》,一个是英文名叫 Your Beautiful Truth。另外我还知道了这个女人是一个神婆。突然之间,这个小说像礼物一样地掉在我面前,这本小说的种子已经从天而降,这个种子已经存在了:她是一个神婆。当时我意识到这可能发生在 1900 年,因为刚好是一个特别的整数。随后神奇的事越来越多。不过当时我还没有决定要写,我还在沉迷于对之前那个项目的幻想中。

2018 年来北京,10 月份开始写《李美真》。那之前我还陷在那永远卡在开头的大长篇上,我开玩笑说那是我的《哈利波特》。那时我意识到如果再不开始一个新的项目我就会从精神上崩溃,我会被击垮。如果我还想继续作为一个作家,作为一个父亲,作为一个丈夫活下去,我就必须要开始一个新的项目,我的选择就是《李美真》。真的很奇妙,那时鲁迅文学院刚好办了一个翻译家培训班,因为前面这么多年我一直在做文学翻译,所以我就毫无障碍地来到了北京。在北京,我住在中国文学馆旁边,窗外就能看见远处的中国尊。就是在那个时候开始写《李美真》的,在你上次见我之前的一个月。

颠颠:之后又发生了一些什么?

孔亚雷:发生了特别多神秘的、奇妙的事情,我举几个例子。我只是心血来潮把它定在 1900 年,开始上网搜 1900 年的时候,我发现 1900 年发生了很多事情,粗略地总结了一下:1900 年正是普朗克发现量子力学的那一年,义和团运动,八国联军第二次侵入北京,第二次火烧圆明园,诺贝尔奖基金成立,我最爱的哲学家——尼采去世,所有的这些东西都联系在一起,都从 1900 年开始。当我写到作者意识到他把李美真设定为 40 岁,那就意味着,她出生于 1860 年。我又去查 1860 年,又傻掉了,1860 年是第一次火烧圆明园,当时是英法联军干的,烧得最厉害的那次。当时我突然意识到圆明园就在离我不远的地方,它在 1860 年和 1900 年的时候被烧过两次。而且那对于中国人,对于中国文化来说就是中国的“9.11”,后来“9.11”也以一个重要的意象出现在我小说的后半部分。刚开始我还没有想到"9.11",我只是想到了圆明园——它再次提醒我自己是一个中国人。之前我讲过,我是一个那么西化的中国人,我从小一直听西方音乐,看西方文学长大的,很少喝茶,一直喝咖啡。而且我在 40 多岁的时候,在我开始写这本小说的时候,我甚至都已经忘记了火烧圆明园这件事。我当然知道它发生过,我当然也学过历史,学过它是哪一年的。但是你现在随便去问一个人,他可能报不出准确的年代,甚至很多人会搞错以为是八国联军,而其实 1860 年烧得最厉害的第一次是英法联军。作为一个中国人你就会觉得,自己有两个母亲,一个是生你的母亲,一个是给你乳汁的母亲,养母。而你会发现这个养母谋杀了你的生母。你到底该怎么办?

颠颠:听起来像是神话里面的故事。

孔亚雷:对。所有的神话都有一个最抽象意义上人类面临的困境。你完全可以把它想像成一个神话,你有两个母亲,一个生了你,一个用她的乳汁养了你。你后来发现给你乳汁的这个母亲杀害了你的生母,她就是你生母的杀人凶手,你怎么办?在某种意义上,这是很多中国年轻的知识分子,包括年轻人面临的一个困境。很多人都是听着西方音乐、看着西方电影长大的,但你去看历史就会知道,在某种意义上可以说正是西方扼杀了中国古代的文化,中国古老的文化系统完全是被它们所侵略、伤害和谋杀的。当然这里面也有人性的原因,有利益的原因,有历史进程的原因。一个封建社会发展到顶点后必须要用外力来打破它,它必须要破坏。但反过来作为一个中国人,不管什么历史原因,生母就是被他杀了。

颠颠:情感是复杂的。

我的任务是把“我”做好

颠颠:在创作《李美真》的过程中,你一边也在听音乐,看书?

孔亚雷:对。当你处于一种高度创作状态的时候,你是非常灵敏的,生活中发生的任何事情都可能影响你这本小说。你同时要非常小心,因为灵敏意味着,一方面你会接收到大量的信号,另一方面你也会极其容易受到伤害,因为你暴露在外面了。我觉得在北京的重要性是在于这里,那个时候我经常去小西天看电影,每个周末都去潘家园买老书,最终这些经历都融入到我的小说当中了,小说一边在生长,一边在吸收养分。后来有一个编剧问我,这些很奇特、自然,但又设计得特别精巧的线索是怎么构思的。我就跟他讲,我真的没有构思,我只有一个大致的方向,所有的构思都像植物一样,是自行生长出来的,而且生长得非常奇妙,比你计划得更加精巧,任何有生命的东西都会是这样。

颠颠:我觉得你创作《李美真》的过程真的特别像你本人。比如说它生根的地方是在莫干山,那里有您最理想中的生活,自己装修房子,放黑胶唱片,听西方音乐,看欧美文学。

孔亚雷:而外面是中国风景,像古代中国一样的风景。

颠颠:对。后来你又来到了北京,在北京又火力全开。北京确实是一个更中国化的,像您说的更古代中国的城市,这种东方文化的滋养也来了。

孔亚雷:对,这些东西都注入到了这本小说里面,被这本小说封存起来了。当这本小说到了读者手中,这种力量就在传播,这是特别美妙的感觉,在某种意义上这就是文学存在的意义。通过讲故事这种最古老的媒介,把各种力量,各种带有滋养的气息——像你说的莫干山,古代中国的山水,大自然本身,再加上北京古老的气息,不管是历史的灾难,还是现在的杂乱,包括现代化后年轻人的迷乱,疯狂——所有一切都像一股股气息注入到了《李美真》。

打一个不恰当的比喻,《李美真》就像上帝向泥土吹了一口气,它就有了灵气,变成了亚当。文字本来是死的,白纸黑字,然而当它变成一个故事,被编织之后变成了《李美真》,就变成一个活的东西,而且这活的东西还会出版,变成书,到千万个陌生的读者手中。当他们读的时候,也就进入了这个世界,于是又有一次信息和能量的轮回和交换,他们因此会变得不一样。

在最好的状态下,再次面对这个世界的时候,你变得更强大,我觉得这是多么美妙、健康的一种循环。当然真写起来其实很辛苦,回到北京就是为了要写完《李美真》。

颠颠:在北京写了三个月。

孔亚雷:对。那个时候强度非常高。2018 年 10 月份到年底我写了 5 万字,大概也就三个月,2019 年 1 月份到 9 月份在杭州莫干山写了 2、3 万字,非常缓慢,让它生出根。这样加起来大概 7、8 万字,而这本小说有 19 万字,等于再到北京三个月我写了 12 万字,强度非常高,说实话,我每天真的只写 700、800 字。

颠颠:但整体很顺利。

孔亚雷:对。我确实是那种一次成的作家。有的作家初稿写得很快,花很多时间去修改。但我写得这么慢,每天都在修改。我无法想像一天写 7000、8000 字跟写 600、700 字能接纳收到的信息会是一样的。

颠颠:你那会儿说你本来想在圣诞节那天写完的。

孔亚雷:对。我当时算了一下,应该能在圣诞节左右完工。但因为当时我在北师大的事情特别多。最后没有如期在圣诞节完工,到 12 月 27 号才完工。但也算是很完满了。

颠颠:您当时发微博了,是非常郑重地拿手机拍了照片,发到微博?

孔亚雷:对,发到微博,微信也发了。我还想讲一个特别有感悟的事情,我前段时间读了一本关于尼采的书,那本书给了我一个特别大的启示,即过去可以被改变。怎么被改变?通过将来改变。我过去的十几年都没有写成小说,不是什么好事,很焦虑,这是无法改变的事情。但是现在我在某种意义上改变了过去,我让所有的这些过去都成为我的小说的一部分了,没有这个过去我就写不出《李美真》。我让过去变得如此得必需而光芒四射,给过去一条通往成功的路。

颠颠:所以通过这件事改变过去了。

孔亚雷:那么辛苦地写完《李美真》之后,我突然意识到,《李美真》的根就在于我前 10 年的焦虑和痛苦,我发现我改变了过去,让所有吃过的苦、受过的焦虑创造出了东西,这是焦虑的发明,焦虑的结果。我希望能一直写到像陀思妥耶夫斯基一样,越写越好,写到 70 岁、80 岁,写到临死的那一刻。既然起步这么晚,我希望我能一步一步地写得越来越好。

写《李美真》那几个月我真的特别瘦。我本来就很瘦,那几个月达到了一个瘦的新级别,吃也吃不好,睡也睡不好,整个人都在那个小说上面。我身体一直不是很强壮,然后又在两个世界——虚构的世界和现实的世界——之间疲于奔命,在体内发生一场中西之战。这种战斗年纪越大就越强烈,终于它们两个对手变成了一体,敌人和爱人融为一体。而且我也找到了一个感悟,我就是我。我的任务不是说做成什么样,我的任务是把“我”做好。