微观动机与宏观行为读后感100字

《微观动机与宏观行为》是一本由[美] 托马斯·C. 谢林著作,中国人民大学出版社出版的平装图书,本书定价:22.00元,页数:230,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《微观动机与宏观行为》精选点评:

●唧唧歪歪说了半天,其实就一个东西。我发现学经济的,数学水平明显不行,这要是物理学,几个公式就搞定了。同样的东西,我发现coursera的model thinking课程讲得要生动有趣得多。

●图很多 看到后面很晕 不过 关于从囚徒困境延伸的多种不同情况的讨论 是一个亮点

●薛兆丰推荐,终于读完,总结了均衡推动的流程,策略方法还没有总结。

●后面的话数学知识不够,再加上翻译有点儿硬看不太懂了……

●比较专业,没读完

●: F014.9/3749

●从微观动机到宏观行为,博弈论的应用无处不在。

●内容远没有涵盖书名所指出的宏大问题,只是略有涉足吧。

●很多很不错的模型

●人民大学

《微观动机与宏观行为》读后感(一):戴口罩背后的动机和行为

这两天在北京出差随身带了4个3M口罩。还没离开机舱,我看到外面灰蒙蒙一片就戴上口罩。一路上转乘地铁到达五道口的宾馆,看到戴口罩的人不超过5个。接着两天,我还是没有碰到什么人戴口罩。我开始怀疑自己是否太小题大做了,之后在和朋友一起的时候,也就没有坚持戴口罩了。

前周我还在台北休假,中间有着相似的感受。台湾人喜欢戴口罩开机车,行人也很喜欢戴口罩,大概是机车尾气的原因。看着满大街的人盖住自己的嘴巴,我琢磨着自己是否应该去买一个口罩。

似乎在中间理智没有起到太大作用。北京的空气之差,连北京环保局也建议采取保护措施。台北的空气其实还算可以,他们用的口罩不过是常见的几块钱医学口罩。唯一的共通点是,我是一个“外来者”。广州的空气可够差的,每天骑车上下班的我还不是一样没有戴口罩。

个人的行为或选择依赖其他人的行为或选择,我却不可以通过简单加减和推理得到群体行为。个体动机、行为(微观动机)和总体结果(或宏观行为)形成的互动,这就是《微观动机和宏观行为》这本书探讨的主题。

在北京我为什么不戴口罩?我不想自己在一群人显得太奇怪不合群;另外在不戴口罩的几分钟喉咙也没有什么不适。

而为什么大家都不戴口罩?可能大家觉得这种空气质量还能接受;可能有些人不在乎;可能有些人不想显得太奇怪;可能有些人觉得戴口罩更不舒服。每个人的动机是如此的复杂与不同,却产生惊人的一致。

什么情况选择与大家一致,什么时候选择与大家不一样。这是个很有意思也值得研究下去的话题。

《微观动机与宏观行为》读后感(二):笔记

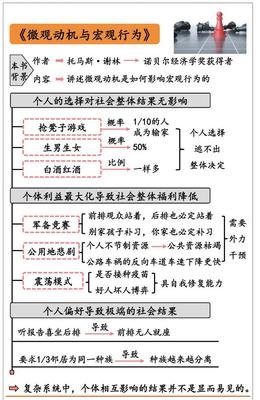

你的每个选择,都与别人有关系,不但会影响到别人,而且很有可能会影响到整个社会。 个人无论怎么选择,都对社会整体结果没有影响,既不能增进整体福利,也不会降低整体福利。 个人选择对社会整体的影响,还可能有两种情况: ①个人的利益最大化选择,提升了社会福利;——“看不见的手”原理,只要人人自私自利,就可以增进社会整体福利的情况,其实只是博弈论中的一个特例。 ②个人的利益最大化选择,降低了社会福利。 更常见的情况,是反过来的:我们每个人都追求个人利益的最大化,结果降低了社会整体福利。 *军备竞赛是一种典型案例,个人利益最大化选择导致了社会整体的福利下降。 *公用地悲剧。这通常是指大家不加节制地使用公共资源,结果导致公共资源的枯竭,给每个人都带来了负效用。 ⭐公用地悲剧和军备竞赛有一个共同特点,就是一旦陷入这样的困境,系统是没有自我修复能力的,仅靠个体选择无法扭转局面。这时候,就需要外部力量的介入,一个强制性的法律法规或者社会公约,统一规划、统一安排,违者重罚。 *也有这样一种系统,它具有自我修复能力,在失衡之后可以自动出现反向运动,于是呈现出一种反复振荡的模式。——每个人的最优选择不是固定的,而要取决于别人是怎么选的。在这种情况下,形成了一种振荡模式,一段时间高,一段时间低。振荡模式下,社会系统变得不稳定。 ③个人并不是追求利益最大化,而是根据个人偏好来做出选择,不极端,很温和。但是,这样的选择却意外导致了极端的社会结果。 世界很复杂,当看到一种宏观行为时,不要急于下结论,不要草率地去反推每个人的微观动机,因为很有可能会出错。复杂系统中,个体相互影响的结果并不是显而易见的,这也正是博弈论的魅力所在。

《微观动机与宏观行为》读后感(三):深入浅出,方显大师功力

书名有点让人皱眉,但其实这是本相当有趣的书,一点不会让人感觉枯燥。

作者托马斯•C•谢林是哈佛大学肯尼迪政府学院经济学教授,2005年度诺贝尔经济学奖得主。本书是“当代世界学术名著•经济学系列”之一。得几年前,我看过这套丛书中的《策略思维》,从可读性来说,这两本书具有异曲同工之妙。该书通俗易懂,主题是讨论“起因合情合理,结果出人意料”例子,从中引发深刻的经济学思考,而这个起因当中很多就是我们所说的细节。例如,出城的路上发生了交通事故,司机们纷纷减速,只为看一眼道路另一边的车祸现场。结果,为了能看上10秒钟,造成了交通拥堵,每个司机在路上多花了10分钟。以前的观点,交通的拥堵并没有考虑过这样的细节,或者觉得这种细节不是问题的关键。事实可能完全相反,正是这些微观的动机在影响着宏观的行为,或者叫微观的行为影响着宏观的结果。又如,作者应邀去作报告,发现800名听众紧密地集中在从第13排到接近后墙的座位上,而这并不是主办方的安排。作者设想和讨论了6种可能的动机,结果发现,即使大家都愿意坐得比较靠前,但是只要他们微观上都受“不应该坐在第一排”的固定思维的影响,就会出现前面许多排都空荡荡的宏观结果。这本书着重要解答的问题就是:出于一个想法的个人行为,怎么会“突然”变成了宏观上显著行动?本书的写作风格很人性化,都是从一些生活中的日常现象入手,来对微观动机和宏观行为的某方面关系进行分析。

你没觉得吧,书中讨论的这些东西就是人们一直抱怨的深奥难读的博弈论!看完后,你不禁会发出这样的感叹:大师,并不一定与晦涩难懂划等号。深入浅出,方显大师功力。

《微观动机与宏观行为》读后感(四):财经杂志2005年12月荐书

本刊12月荐书

[2005-12-12 11:16:00 ] 共有 0 条点评

新经典

……

《微观动机与宏观行为》,(美)托马斯谢林著,谢静、邓子梁、李天有译,李天有校,中国人民大学出版社2005年11月第一版

谢林是2005年诺贝尔经济学奖的两位得奖人之一,是一位从心所欲的智者。他研究领域广泛,从工资、收入、吸毒和种族问题,直到谈判、有限战争、伦理学和博弈论。需要提醒读者的是,眼下翻译出版的这本文集虽然也很重要,但很遗憾,没有包括谢林最经典的几篇作品——1956年《冲突求解》杂志发表的“关于谈判的一篇论文”,1968年同一刊物发表的“博弈论与伦理系统研究”,以及1985年《法律、经济学与组织杂志》发表的“把规则强加给自己”。

诺贝尔委员会授奖给谢林的理由,80%要归因于这三篇论文已经产生的深远影响。尤其是第一篇,其中的有趣故事既承接了迈克尔波兰尼的“隐秘知识”及“聚点均衡”概念,又间接启发了罗伯特奥曼——这位本应分享1994年诺贝尔经济学奖但在今年才实至名归的以色列博弈论大师,创立了其“相关策略”的行为学博弈框架。

……

http://magazine.caijing.com.cn/templates/inc/content.jsp?infoid=7254&type=1&ptime=20051212

《微观动机与宏观行为》读后感(五):美国大城市的生与死

得到听书:

1.这是一个关于男女比例的问题,题目是这样的:假设生男生女的概率为各50%,不能在孩子出生之前选择孩子的性别。每对夫妻都希望至少有一个男孩,大家都采取这样一种生育策略:如果头胎是男孩,就不再生了;如果头胎是女孩,那就生二胎,如果二胎是男孩,就不再生了,如果二胎是女孩,再继续生,直到生出男孩为止。那么现在问你:整个社会中是男孩多还是女孩多?这里我停顿几秒钟,你先思考一下。下面我就要公布正确答案了啊。

正确答案是,男孩女孩一样多。为什么呢?你想,不管每个家庭采取什么生育策略,所有的头胎孩子,都是男孩女孩各一半;所有的二胎孩子,也是男孩女孩各一半;所有的三胎孩子,也是一样,以此类推。所以,只要不能在孩子出生之前选择性别,男女出生比例就是各50%,这个概率是事先决定了的,不受每个家庭生育策略的影响。

2.某个贫穷国家,麻疹疫情非常严重,于是开展了一个婴儿麻疹疫苗接种项目。一开始,项目进行得很顺利,母亲们不顾路途遥远,都积极过来接种。之后一年多里,因为大部分婴儿都接种了疫苗,这个地区没再出现过麻疹。母亲们觉得安全了,这时候,再为接种疫苗来回奔波就显得不划算,于是接下来的一大批新生儿都没有接种,这为麻疹的卷土重来提供了条件。没过多久,又一轮麻疹疫情爆发,吓坏了的母亲们又纷纷抱着孩子来接种。

3.谢林写作本书的时候是1970年代,当时美国废除种族隔离已经有20多年了,但是,美国的大城市里却并没有出现想象中的种族融合:你很容易找到全是白人或者全是黑人的社区,却很难找到种族融合的社区,比如白人或黑人的比例不超过社区全部人口的3/4。即使有这样的社区,也很难长期保持种族融合状态。如果每隔十年去考察一次城市社区的人口比例,会发现美国社区总是倾向于种族越来越分离,白人和黑人各自抱团。

为什么会出现这种情况?不能武断地认为,美国的大多数城市居民仍然是种族主义者。对此,谢林做了一个简单的推演。想象一下,现在有一个九宫格,我在中间那个格子里,周围有8个格子,代表8个邻居。我并不是种族主义者,但我也并不希望自己成为绝对少数派。我只要求,8个邻居当中,至少有1/3的邻居肤色和自己一样。如果达不到这个要求,我就搬家。这不算过分吧?

但是,如果一个社区里,每个人都有这样的要求,不满意就搬家,那么一开始黑白融合的社区就会变得越来越分离,最后变成了美国社区现在这种黑白分明的模式。你看,仅仅是要求1/3的邻居肤色和自己一样,这种温和的偏好竟然会导致完全的种族分离,这样的极端结果是谁都没有想到的。这就是我们讨论的第三种情况,看上去并不极端的个人偏好,却导致了极端的社会结果。