《枪炮与大清皇权》读后感1000字

《枪炮与大清皇权》是一本由殷靖著作,江苏凤凰文艺出版社出版的平装图书,本书定价:37元,页数:268,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《枪炮与大清皇权》读后感(一):再坚固的堡垒也是先从内部瓦解

《枪炮与大清皇权》读后感(二):满清十二帝与最后的封建王朝

下午收到书后,就立即拆开看完了。先说说发现的两处明显的编校错误,第一处,第21页第三段第一行,结合上下文,代善是努尔哈赤的二儿子,而不是“皇太极的二儿子”,皇太极就是努尔哈赤的八儿子,这里把人物关系明显弄错。第二处,第251页第七行至第八行,“奇异”应为“起义”,这个责编没看出来也实在不应该。其他诸多清朝官员和皇亲国戚的名号没考证,不知真假。

总体而言,本书面向的是非专业的读者和更大众化的人群,用不那么学术化的写法将清兵入关到溥仪退位间268年的历史迅速讲完,语言较口语化,用词直白浅显,且带有少许网络用语。其中,每一个章节即为清朝每一位皇帝从登基前到掌朝时再到退位或驾崩后的概览性总结。

清朝奠基人努尔哈赤本为明朝辽东将领的帐下学徒,他开创八旗制度,收复辽东各部,建立后金,准备取缔明朝。明朝大将袁崇焕不仅是他的心腹大患,同时也是他的儿子皇太极日后的眼中钉。在两人之间的交战中,努尔哈赤始终占不到便宜,最后还因迟迟未能攻下宁远城而郁闷而终。

皇太极继承父亲的基业,以高超的权术整顿当时内忧外患的大清,利用反间计使得崇祯皇帝自毁长城处死袁崇焕,为接下来顺治皇帝的统治打下了明朝的半壁江山。

顺治帝在摄政王多尔衮的辅佐下入主北京,十三岁就亲临朝政,将入主中原后的一大堆遗留问题一一解决,为后来的康乾盛世打下坚实的封建制度基础,这位顺治帝一度还曾想剃度出家当和尚。

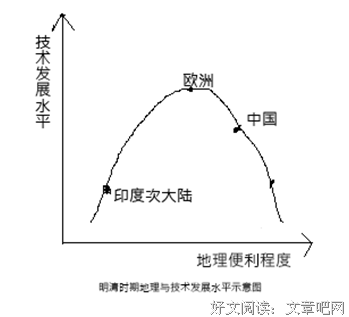

到了乾隆在位六十载,在这位喜好艺术的皇帝励精图治之下,帝国的统治更加牢固,康乾盛世的表象背后,经过工业革命后的资本主义国家已经开始超越这个封闭的王朝。

嘉庆治下,清朝继续保持农业国的传统,错过商业的崛起之机,同时也加大了对外的封闭程度,闭关锁国的策略让这个资本逐利的新大陆慢慢开始染上鸦片的毒害。

道光即位后,开启了近代中国的百年屈辱史,一场鸦片战争从此改变了近代中国的发展走向。

《枪炮与大清皇权》读后感(三):皇太极继承汗位的关键:搞定一个男人和一个女人就行

《枪炮与大清皇权》读后感(四):大清三百年:末代王朝的历史进程

从努尔哈赤建立后金算起,到宣统三年发布退位诏书为止,中国历史上最后一个封建王朝经历了12位皇帝,一共历时296年。将近三百年的历史,说长不长,但说短也不短了,殷靖在这本《枪炮与大清皇权》中,试图将这段历史装进257页的篇幅中,想要讲好故事可不容易。

一个朝代的断代史包罗万象,涉及到这个朝代的方方面面,整体进行叙述的关键在于一条完整的主线,也就是我们常说的主要矛盾,这条主线可以是政治制度,也可以是经济形态,还可以是社会生活的变迁。殷靖在写作这本书是所选取的主线,则是皇权更替,也就是以每一个皇帝为坐标,在历史的时间轴上把清朝分成了十二个片段。

平心而论,我并不认为这是一个好的划分方式。皇权的更替是自然现象,老皇帝死了,自然有新君等着接班,而现实中的政治制度、经济形态、社会风貌并不会以皇权的更替为基准不断变化,相反,政治制度的变革、经济形态的演进、社会风貌的变迁也不会因为换了一个皇帝而发生根本性的变化。至于皇帝与皇帝之间的差异,也是这种划分方式不恰当的地方,仅仅以作者书中涉及到的清代为例,既有康熙、乾隆这样在位长久、建树颇多的传奇帝王,也有同治、宣统这样早逝或退位的“儿皇帝”,不同皇帝在位期间值得书写的历史篇幅显然是不同的,如果要一碗水端平,那么势必要对不同的历史作出相应的取舍,导致的结果就会是把历史讲述变成了传奇故事。如果要把这本书作为讲故事性质的通俗读物,内容已经绰绰有余了,但真正要说能有所得,还是太流于表面了。

事实上,有清一代的帝王值得单独拿出来说的并不多。以清初为例,从努尔哈赤创业开始,一直到雍正中期,清王朝的时代主题都是一样的——如何从少数民族政权转变成全国政权,或者说,是如何处理好占少数的满族统治者与占大多数的汉族被统治者的关系。

这个矛盾一直延续到雍正时期。雍正被人熟知的故事自然是康熙时代的九子夺嫡了,九子夺嫡在本质上也是这个矛盾的延续。康熙确立太子地位,绝不仅仅是出于选择接班人的考量,必须要考虑到彼时的清帝国正站在一个关键的转折点上。最为直接也最为表面的一点则在于,三藩之乱导致局势动荡,立太子意味着以正国本,无论是稳定民心还是权力延续都起到了非常关键且及时的作用。

而深层次的原因在于,清帝国从东北地区的区域政权转型为全国政权,政治体制也面临着早期旗权与日益强大的君权之间的矛盾。由皇帝确立接班人的做法,是对八旗实力派的重要打击,直接剥夺了太祖太宗时期八旗推举接班人的权力。此外,皇帝这一向汉族政权常规做法的效仿也为他赢得了汉族民众的拥戴,使他看起来更像一个改朝换代后的皇帝而不是外来的异族征服者。

当然,作为君权在博弈中胜出的最直接的受益者,在太子胤礽后来的种种悲剧中,八旗权贵的反攻倒算也发挥了十分重要的作用,试图通过胤礽的失败来证明这一体制是失败的。或许胤礽的确不具备君王的品质,但作为一种博弈的牺牲品,也可为之叹惋。

雍正作为铁血帝王的强势改革,为清政权从满洲少数民族政权向中国正统王朝转型的历史进程画上了一个句点,作为少数人统治多数人的政权守成之君,雍正也同样面临着做满人皇帝还是做中国皇帝的问题。可以想见,少数人对多数人的统治是难以稳定的,必须要扩大统治阶级的基本盘,而可以扩充进来的人选显然无法仅仅从满族精英里筛选。清帝国的皇帝必须推动这一转型。从后来的结果看,这种转型在一定程度上是成功的,此后的清帝国内,不仅仅是汉族人淡化了“皇帝来自异族”这一认知,即使是满族人本身也淡化了和广大汉族民众的界限,这无疑为进入中年的清帝国打了一剂续命针。

这些背后的逻辑,比吸引眼球的夺嫡故事要有趣得多了。

清王朝的特殊性除了这种政权性质的转型,还在于它后期赶上了“三千年未有之大变局”,鸦片战争的枪炮声把平庸无奇的道光皇帝拽进了世界历史的时间线上。平心而论,道光皇帝并不是一个昏君,无论是他做皇子时紫禁城平乱的机敏,还是执政后的勤俭,在太平盛世里做一个守成之君已经是绰绰有余了,但历史总是这么无情,给了他一份超纲的考卷。道光皇帝在位期间的的所作所为并不是他能够决定的,历史的行程从来不会考虑任何人的接受能力,降维打击面前,做不到从根本上变革的掌舵者都无力回天,这或许也是清政权的历史悲剧吧。

如果要说道光还有什么值得说的故事的话,那就是他极尽豪奢的陵墓了,死后的豪华陵寝与生前自我感动式的勤俭形成了鲜明的对比与绝妙的讽刺。因为道光的在现代的知名度并不高,所以他的陵墓即使被开发成旅游景点了也还是人迹罕至,自然维护起来也不像热门古迹那样精致,历史的风吹雨打,把这座最豪华的清代皇帝陵,洗刷成了一处饱经风霜的历史文物。

一个不以国家和人民为重的皇帝,最终也会被他的人民抛弃,当人民推翻了大清,道光皇帝的身后豪宅也只好变成历史的一面镜子,警醒后人了。

《枪炮与大清皇权》读后感(五):清王朝十二帝

清朝(1636年-1912年)是中国历史最后一个大一统封建王朝,传十二帝 ,享国276年。

今天想跟大家分享一本正在看的书——《枪炮与大清皇权》。作者殷靖,用朴实诙谐的口吻记述着大清12位皇帝的生平,也把两个多世纪的封建王朝剖析的淋漓尽致。

【入关前的皇帝——努尔哈赤】

在众多的清宫剧中,努尔哈赤的形象一直是一位老爷爷的派头。导演编剧的重心都放在了出镜率较高的皇太极和福临身上。这样努尔哈赤就更像是一位深藏功与名的老将军。正是这样一位低调的老者,开创了女真族强大的启蒙,创立了“大清”的名号。给皇太极打出了天下的缺口。

他可以说是这支“清军”的先锋元勋!

【闯关皇帝——皇太极】

“皇太极”这个名字真是取得好,有帝王之相啊!我对他的了解更多的是来自于电视剧《孝庄秘史》。里面虽然多是台湾演员,但是刘德凯也将皇太极塑造的很成功。皇太极的野心,政治家的敏感度,还有为君者,所具备的能屈能伸的素质,都被演绎出来。是一个成功的正面形象。他一生戎马,缠斗大明朝,兴儒学,学汉文,通汉礼。一系列的操作都彰显了一个成熟的君王的形象。

【入关小皇帝——顺治】

去年今日此门中,

人面桃花相映红,

人面不知何处去,

桃花依旧笑春风。

这首诗总是能使我想起顺治帝和董鄂妃的爱情故事。夫哀莫过于妻死。顺治帝在短暂的一生中,也多有明君之位,但最终为爱看破红尘。也是可悲可叹。

【千古一帝,少儿皇帝——康熙】

玄烨登基时年仅8岁,也就比父亲福临虚长2岁。但他却是最“长寿”的皇帝。一生勤勉,在位61年。文韬武略样样精通,除螯拜,撤三藩,统一台湾,平定准葛尔叛乱。如果做皇帝有模板,那么康熙绝对是一位正确的典范。

可以看看陈道明版的《康熙王朝》。贯彻解读了康熙的一生。

但是,万年间,却也历经了“九子夺嫡”的事故。

【最敬业的皇帝——雍正】

康熙61年,45岁的胤祯继承帝位,在位13年,死于圆明园。这位皇帝真可谓是一位十足的政治家。不同于前面几位帝王的少年英雄。他是一位“大器晚成”的君王。但是在位十数年间,可以看到他兢兢业业,是个劳模!正是他的孜孜不倦,励精图治。为后继者乾隆打下了坚实的治国基础。

【风流皇帝——乾隆】

有人说乾隆是康熙选定的君王,而雍正能登基也是因为他是乾隆的父亲。民间传说,不足为听。但也从侧面反应出了乾隆前半生的才学功绩。

为了不超越祖父康熙在位61年的成绩,他在60年当权之际急流勇退,是大清唯一的一位太上皇。一生风雅,文治武功。

“烟花三月下扬州”。这句诗最能描绘出乾隆帝的风流史了。乾隆在位期间,三下扬州,所费不菲。致使晚年国库衰竭。乾隆晚期,也是清王朝从强盛走向衰败的标志。

【守成君主——嘉庆】

嘉庆帝亲政后的第一件政绩就是清算和珅。“和珅跌打,嘉庆吃饱”。和珅是父亲乾隆留给他的一个礼物,也是帮助嘉庆治国安邦的一个妙计。但是嘉庆帝似乎在历史上存在感不那么强。性格上过于守城,不够激进。在位期间虽然太平,但是也没有扭转大清走向衰败的局势。

【平庸皇帝——道光】

道光帝在位期间签订了近代史上第一个不平等条约--《中英江宁条约》。也是鸦片和资本主义列强开始侵蚀大清的开端。

道光虽勤政爱民,但是大势已去,清朝自此开始走向灭亡的道路。

【无为皇帝——咸丰】

咸丰即位期间,就是大清开始民不聊生的开端。外有列强虎视眈眈,内有太平天国起义。内忧外患,让这位年轻的皇帝颇感志大才疏。最终也只能用“商女不知亡国恨”来麻痹自己。成为历史上又一位悲剧皇帝。

【青年皇帝——同治】

同治帝在位14年,亲政才2年,卒年仅19岁。这样的生平着实令人空余恨。他虽年幼,却是一位志高存远的青年皇帝,兴洋务运动,致力于变法救国。无奈势单力薄,成为了政治的牺牲品。

【维新派——光绪】

他在同治病故之后被指定为皇帝,他在位34年,光绪十三年病死,终年38岁。又是一位临危受命少儿皇帝。他作为维新派的救世主,在位期间,兴洋务,促变法。却也是没有勇气冲破封建伦理的束缚。导致变法的失败和大清王朝覆灭的摇摆。

清王朝12帝。你pick谁呢?

如果把一个王朝比作是一艘大船的话,皇帝无疑就是船长、掌舵者。

要让这艘大船正常行驶,甚至乘风破浪、开拓新的航线,除了一个优秀的掌舵者之外,还需要天时地利人和各方面的配合。

纵观清朝的整个历史,由盛而衰的原因,除了掌舵者的因素外,更多的还有时代变迁带来的冲击,以及这艘大船由内到外的腐朽和自我封闭。

01

读史可以使人明智,但很多历史书读起来很费力,特别是对于一些刚刚开始接触历史的读者而言,十分不友好。

而不少入门级的历史书,则是容易偏向历史小说的方向,比较偏向于演说性。

煮酒系列这一套书,则是在将内容通俗化的同时,贴近历史,读起来很容易沉浸其中,很快就能把握一段历史的脉络。

这套书也因此被称为是最好读的一套历史入门书。

图片来自网络,侵删由殷靖编著的《枪炮与大清皇权》一书,是煮酒系列丛书中的一本。

殷靖祖籍上海,毕业于武汉大学中文系,现居武汉。擅长多种题材的创作,尤其对中国历史及中国古典哲学很有研究,发表作品字数近百万。

殷靖的文字冼炼,语言生动有趣,讲起历史来,娓娓道来,确实引人入胜。

很多事件发生的时候,人们并不觉得有什么特别的意义,但等尘埃落定之后,回头再看,就会发现,那一件件看起来似乎平平无奇的事件,往往是历史上发生巨变的转折点。

本书的作者,便是从清朝两百多年的历史中,撷取了那些代表了命运巨变的事件,把一个个重要的历史片段,提拎出来,为读者们勾勒了一部清朝简史。

图片来自网络,侵删02

清朝从努尔哈赤和皇太极积极进取,开拓了一个新的皇朝。

顺治之后,康熙、雍正、乾隆时期,清朝已经成为一个庞大的国家,成为了中国历史上,将各民族统一程度做到最高的一个朝代。

这其中不乏各种文化的融合和发展,以及新技术的重视和变革。

但从乾隆时代的后期,繁华的背后,已经隐隐出现各种暗涌。

嘉庆、道光、咸丰之后,清朝已经出现明显的颓势,而当权者的已经无回天之力。

同治、光绪时,虽然曾经出现了挽救大清的转机,但也因为利益集团的纷争,这一丝生机,也被轻轻抹灭了。

03

很多人觉得,清朝的灭亡是因为统治者的无能,以及统治阶级的腐朽。

但清代当时所处的时代也发生了巨变,出现了很多前所未有的新的难题。

清朝中后期,从极盛开始转衰的时候,它面临的时代变幻和世界新的格局,是前所未有的,这些因素是清朝及之前的所有的朝代都没有面临过的。

旧的封建制度与西方资本主义碰撞,必然需要新的变通和磨合,而大清,也难免像许多的皇权一样,落入了遵从祖宗家法的陈规旧习。

清朝的历代统治者,要么是不愿意,要么是无能为力,去和外界进行通商贸易,从而失去与世界进行经济和文化交流的机会。

大清这艘大船要想继续行驶,除了要应付已知的风浪,还得解决新出现的难题。

在嘉庆皇帝及道光皇帝之后,清朝的国力已经开始衰退,朝野上下,也已经出现各种糟朽的问题。

之后的几任皇帝,就连守成都已经很难做到,更没有开拓的能力,根本没有回天的可能。

“中国是一个大国,它在版图上不次于文明的欧洲,并且在人数上和国家的治理上远胜于文明的欧洲。——德国哲学家·莱布尼茨”图片来自网络,侵删可就是这样一个让西方众多思想家们惊叹的帝国,最终还是败落了,究其原因,有时代的因素,但满清闭关锁国、墨守成规,恪守“祖宗家法”的做法才是致命原因。

乾隆和嘉庆时期,世界工业革命才刚刚兴起,但皇朝没有看到时代的发展,没有把握住时代发展的机会。

嘉庆虽然有变革的意图,但深受祖宗家法的束缚,因而他的一些变革,只是隔靴搔痒,并没有真正改变清朝的命运了。

到了道光时期,清朝的政治体制已经十分僵化,皇权的专制与集权,使大清统治阶层上下,腐败贪污,大清这艘大船,已经腐朽不堪。

龚自珍、魏源、林则徐等等这些人的觉醒和努力,只是给大清打开了一丝窗户,带了一缕新鲜空气,转眼就被再次关闭,很多人终其一生的努力,还是没有唤醒这头沉睡的雄狮。

被旧有的观念严重禁锢了思想,有识之士纷纷被扼杀,创新变革最终只是昙花一现。

如果不能跟上时代的变化,最终只能被时代淘汰。

当一个朝代已经腐朽到无法重生,就只能废除,重新建立一个新的制度,这是历史发展的必然趋势。

图片来自网络,侵删《枪炮与大清皇权》读后感(七):《枪炮与大清皇权》:笑谈200多年的历史,“枪炮”?有悬念

《枪炮与大清皇权》读后感(八):《枪炮与大清皇权》:笑谈200多年的历史,“枪炮”?有悬念