标本师的魔幻剧本读后感摘抄

《标本师的魔幻剧本》是一本由[加]扬·马特尔著作,译林出版社出版的精装图书,本书定价:48.00元,页数:236,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《标本师的魔幻剧本》精选点评:

●最后几个问题真是死亡提问啊

●半夜看完....背后发凉.....

●其实没遭遇过的人有点难懂,几段描写屠杀场景的段落恐怖至极,作者以一个新的角度和创作方式完成了这本书,惊叹之余,还想说这就是创作的魅力。

●若一开始察觉剧本终究是与大屠杀相关的,我一定会中途放弃的。若结尾能停留在185页便条“我的故事没有故事,它基于谋杀的事实”,会让我更喜欢这个故事的。中文书名为什么不能直译Beatrice and Virgil?现在这个太拗口了。

●大师总有办法在最后给你的小心脏重重一击

●关于犹太人大屠杀的元小说。扬·马特尔擅长的技巧流+动物隐喻。

●后面还是稍显晦涩了,更喜欢前一半,那个描写梨子的短剧、对各种标本的描写,甚至标本师身份揭晓之前的神秘,多么引人入胜啊!

●【2018.7.21. @卓尔书店】在陌生的城市闯入陌生的书店是一件很有趣的事。不管从封面还是腰封的介绍都非常吸引我,200多页也很适合坐在窗边一口气读完。循着亨利和标本师的交流,魔幻剧本一点一点被讲述。维吉尔和碧翠丝在条纹衬衫国逃亡。它们在讨论如何叙述回忆。当碧翠丝说出“奥斯基”的时候,即使背后的玻璃还在传递着街上的热气,还是禁不住一身冷汗。

●设计到大屠杀这种沉重的话题必定会引起我们的深思

● 上战后英美文学史的老师要求读的原版,这本小说以一种新奇的方式重新讲述了一遍对犹太人大屠杀的那一段历史,开头推进略有些缓慢,节奏有些闷但是当小说推动到高潮的时候带来了巨大的冲击与震撼,结尾意料之外,情理之中。总的来说是一本佳作,唯一的缺憾就是前期节奏过慢很容易让人中途弃书。打算过一段时间看看马泰尔的另外一本《少年派》吧,很期待。

《标本师的魔幻剧本》读后感(一):神神叨叨曲

小说虽然假却是真的。通过给每个读者回信,找新鲜感。开始了和小读者一起续故事的游戏,就拿神曲开涮。有一种拿制作动物标本比附写作艺术的趣味。

维吉尔是一种假装噱头的手法,和情人的对话简直就像偶人,带着一种天生的童趣,让标本师摆弄来摆弄去。

和少年派一样在炫耀动物学知识,因为有动物学学位。当然这是表象。

他试图用大屠杀,哈姆雷特王子等陈词滥调,做一盘无主题的音乐。

我没想到会这么无趣。

《标本师的魔幻剧本》读后感(二):日久见人心

看过穿条纹衬衫的男孩。

刚开始看这本书,觉得甚是无趣,关于剧本,甚是无趣。可是看的过程中,我的思维已经跟着维吉尔和碧翠丝演了一遍,看见吼猴和驴坐在蓝条纹衬衫上,一棵树下面,旁边是无尽的灌木丛,他们以为自己藏得很是隐秘,身边放着一块叠好的红色的布,灌木丛里一个赤裸的男人。

可是我看得津津有味,我甚至在想,好厉害啊,两个亨利,一个丰富多彩生动活泼,一个陈郁寡欢严肃冷静。作者如何做到妙趣横生的描述这个沉善乏味的剧本的。

可是当我在快结局时,看到标本师的自我标榜以及诉求,如何冷漠无情地描述杀戮,甚至我以为他们已经是朋友了,可标本师对亨利举起了刀,而后自焚。

震撼的我无法描述,或许这一笔也可以添进针线包中了。

安息吧,大屠杀中的犹太人。

《标本师的魔幻剧本》读后感(三):碧翠丝与维吉尔

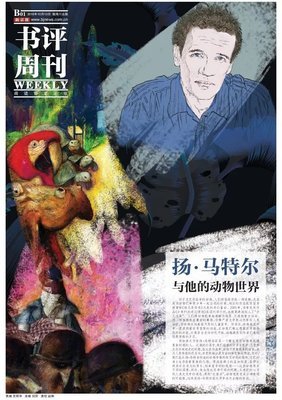

作为扬·马特尔后少年Pi时代的首部作品,《标本师的魔幻剧本》堪称加拿大历史上最受期待的作品之一,创下了当时加拿大史上单部小说最高预付款(300万美元)的记录。

写作《标本师的魔幻剧本》是一个漫长而困难,有时甚至令人沮丧的过程,扬·马特尔花费6年时间投入创作,这本书最终完成于2009年马特尔46岁生日之前,他在接受媒体采访时说:“这是一本难以理解的书。我已经重写了三次,并且每一部分都修改了无数次。”其间夹杂着大众关于作者才思枯竭、获奖后遗症的猜测,编辑对于小说初稿的否定。扬·马特尔本人对待这本书的看法坚定而积极,他坚守着自己的创作意图,机智地在取舍编辑建议之间寻求平衡点,将自身经历融入角色以期增强小说对读者的吸引力,冷静地认知这本书将不会取得《少年Pi的奇幻漂流》的成就但仍具有重大价值。

小说出版后,评论家们的看法有着巨大的分歧,有些人认为这部作品是“二十一世纪的《神曲》”“叹为观止”“极其出色”“打破了真实与想象的边界”,有些人认为它“缺乏叙事动力”“对犹太人有冒犯性”。面对争议,扬·马特尔说:“作为一个艺术家,我可以通过想象来理解,这是我对大屠杀的理解。我的每一本书都是以不同方式去理解某种事物的尝试,而前一本书的成功或失败是无关紧要的。我写我想要的书。”

扬·马特尔选择“大屠杀”这个主题并非偶然,自从十岁时在阅读中了解到“大屠杀”他就对此产生了浓厚兴趣,并且他一直希望能够写一本基于想象而非事实解读“大屠杀”的书。他曾说:“在西方,对待“大屠杀”没有别的处理方式。典籍浩繁,但重复性极高,你不停地遇到同样的字眼,同样的人物,同样的叙事模式。这很像是走一条十分逼仄、没有尽头的长走廊,你没有别的选择,只能走下去,而且半路没有出口。” 如何不落入传统“大屠杀”文学纠缠于历史与虚构、 真实与想象的窠臼中呢?《标本师的魔幻剧本》是扬·马特尔给出的答案。

《标本师的魔幻剧本》原书名为Beatrice and virgil,直译为《碧翠丝与维吉尔》。小说的主人公亨利是一位畅销书作家,他创作的关于犹太人“大屠杀”主题的新书因创新受挫。亨利来到另一座城市,收到一个神秘的包裹,因此认识了标本师亨利,并帮助他一起创作剧本,剧本的主角是一只驴子与一只红吼猴——碧翠丝与维吉尔,悬念迭起的故事由此展开……

在《神曲》(扬·马特尔最喜爱的作品之一)中,古罗马诗人维吉尔带领但丁穿越地狱和炼狱,但丁暗恋的女子碧翠丝带他游历天堂。在《标本师的魔幻剧本》中,碧翠丝与维吉尔带领作家亨利,也带领读者们穿越真实与想象的分界,再现“大屠杀”的悲惨本质——人间地狱。

如果说《少年Pi的奇幻漂流》是一个让人产生信仰的故事,正如小说序言中的老人所言:“我有一个故事,它能让你相信上帝。”那么《标本师的魔幻剧本》从某种程度来说则是在粉碎人们的信仰。碧翠丝与维吉尔身陷无处可逃而又无法言说的恐怖之中,目睹毫无人性的虐杀事件最终被残忍杀害,杀人者轻易改头换面,试图诠释历史,“无须忏悔,同样可以得到救赎”。“大多数人的冷漠,加上少数人的极端仇恨封死了动物的命运之门”,也决定了“大屠杀”中受难者的悲惨命运。

故事的最后,扬·马特尔毫不留情,给出沉重一击,给古斯塔夫的13个游戏,相当地令人不安而惶恐,展示了极端情境下无比艰难的伦理抉择,堪称人类道德和价值的极限考验。这绝非仅仅针对“大屠杀”而言,对于中国读者来说,只要稍微回溯历史,便可以感同身受,提醒自己永远不要陷入“历史失忆症”。

《标本师的魔幻剧本》读后感(四):Beatrice and Virgil,Henry and Henry

就像主角自己说的那样,都这个年代了,干嘛还要写一本关于大屠杀的小说?普里莫.莱维,安妮.弗兰克,还要其他人已经干得很不错了。不过,扬.马特尔很擅长对人性的深入挖掘,也喜爱用象征隐喻手法来描述残酷故事。这本短篇小说让人觉得干净利落,没有引言、目录甚至章节,一天就可以读完。内容呢却一点儿也不少(除了结局让我觉得有一点仓促,但也触不及防)。从受害者(碧翠丝和维吉尔)、施暴者(男孩的故事)、旁观者(古斯塔夫的游戏)三个剧本,架构了人类最大悲剧主题。

关于主角:

亨利和亨利,就像那本一开始就被搁浅了的翻转书,标本师也许就是主角的另一个人格。

是不是觉得《碧翠丝和维吉尔》(beatrice and virgil)会让人在书架上忽略掉?明明是很好的书名,让我想起了J.D塞林格的弗兰妮和祖伊,但随之想起的是杰基尔和海德。

1.最初的平静,参加完伦敦那场堪称行刑的午宴后,亨利来到海德公园:

他进公园的时候就好像是斯蒂文森笔下的海德先生,因愤怒、任性、怨恨而变得丑陋畸形,但离开的时候却又感觉像是善良的杰基尔博士了。这段提到了 罗伯特·路易斯·史蒂文森的著名作品《化身博士》 (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) ,关于这本书的具体诠释可以查看https://www.britishlibrary.cn/zh-cn/articles/duality-in-jekyll-and-hyde/。

2.从阅读福楼拜的《圣朱利安的故事》开始,让这幕普通的日常开始弥漫起鲜血的气息,故事的主角朱利安,让人感觉奇异又不平衡的双重人格——“既悲天悯人却又嗜杀成性”,在大量动物的鲜血铺垫下,却成为了圣人同救主一起升入永恒。

3.梨和香蕉,咖啡和蛋糕。标本师剧本中无处不在的饥饿,除了标本师喜欢的梨和香蕉外,剧本中碧翠丝和维吉尔也提到,比如第116页,“维吉尔:跟咖啡一样好。碧翠丝:跟蛋糕一样好。”特别的是第135页,亨利和标本师第一次约在咖啡馆,亨利要了一杯拿铁,一份罂粟籽蛋糕。接着标本师开始念他的剧本:

碧翠丝:好吧,跟我讲讲你的笑话吧。维吉尔:可惜没有咖啡。碧翠丝:可惜没有蛋糕。 时机这么巧,让亨利都觉得震惊。就在咖啡和蛋糕刚刚端上来的时候,维吉尔和碧翠丝正感叹没有咖啡和蛋糕。而且之前碧翠丝还说过太阳已经没了,导致他们没了信仰,而亨利他们现在却沐浴在阳光中。维吉尔和碧翠丝如此充满活力、坦白率真也让亨利觉得震惊,他们可远比他们的作者愿意展示自己。这幕如此贴切精准的巧合,简直让人怀疑是某个人坐在咖啡馆里的自我演绎。同时剧本里两只动物信仰与食物的匮乏,和主角现处的状况形成了讽刺的对比。特别的是,“他们可远比他们的作者愿意展示自己”——这里也提到了几乎从头到尾,标本师亨利展现出的那沉默、不拘小节、粗暴无礼的性格,最重要的是不愿意展示出一丁点儿自我的蛛丝马迹, 主角亨利对他完全琢磨不透,一无所知——代表了不愿意承认的那部分真实自我。

还有更多的细节可以查找。

关于大屠杀:

现实中的拿铁和罂粟籽蛋糕巧合弥补了那一刻剧本里缺失的道具,也就是那件重要的衬衫国的条纹衬衫,那么便衔接上了从对动物的大屠杀——到对人类的大屠杀主题。 有那么十几页的时间我在想这是一个环保主旨的故事,甚至于亨利也在里面抛烟雾弹:

证据毋庸置疑:他试图通过大屠杀来讲述灭绝动物的故事。这些万劫不复的生物,他们无法为自己立言,在这里,它们被赋予了一个最最口齿伶俐的民族的声音,而这个民族本身也遭遇了类似万劫不复的命运。他把大屠杀视为寓言,透过犹太人的悲剧命运,看到了动物们的悲剧命运。假如真的如亨利所说,这是为了那一大片流淌的动物鲜血而作的故事, 将动物比喻为人类,可怖程度仅限于刺激和富有教育意义。但是反过来,将人类比喻为动物,把不受欢迎的人比作不受欢迎的吼猴,杀掉他们就如同杀掉无法发声的动物。——杀戮、折磨无尽的动物是圣朱利安的本能,是他作为伊甸园亚当的权力和使命,道德罗盘指引下,他无须对此忏悔也可得到救赎。

恐惧感是缓慢叠加的,“恐怖们的针线包”列出了28个词汇。

最充满血腥味的地方除了福楼拜的《圣朱利安的故事》外,则是亨利最后一次跌跌撞撞来到㺢㹢狓标本店。标本师用他沉稳的嗓音,朗读出了大段对动物、对人类的虐待细节描写。标本师是真心意为替动物们发声,还是想通过这种方式(写作,并且亲自朗读出受害者们的感受)来重新回味实施暴行时的快感?

总的来说,这部短篇小说里面使用的象征手法和留下的疑点太多了,任何几个点都可以连接起来形成线和面,让脑子很久没有动过的我有点费力。比如梨和香蕉,伊拉兹马斯和门德尔松……我也特别喜欢描写标本制作那段。

一些语句:

它是你内心深处某个小小神灵的死亡,而你之前还一直觉得这个神灵是不朽的呢。人们在垂死之际会抓住一块红色的苦难之布绝望和虚假好心情相比只会让绝望更加悲惨。但如果虚假好心情是在绝望的情况下体现的呢,有没有可能那种讽刺会使你超越绝望,带来真正的好心情呢?关键时刻,有没有可能虚假好心情才是通往完全了解宇宙之哲学阶梯的第一阶呢?可能性微乎其微。要不我们来试试吧,我们约定在真正绝望的时候,就展现虚假好心情,作为最后一搏怎么样?