《性学三论》读后感摘抄

《性学三论》是一本由〔奥地利〕西格蒙德•弗洛伊德 著著作,译林出版社出版的平装图书,本书定价:22.80,页数:148,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《性学三论》读后感(一):摘抄

性兴奋最初来源于对不占主要地位的快感区的刺激。(72)

所有比较强烈的情感过程,包括恐惧惊讶等,都与性活动有关。(76)情感过程是儿童性欲的来源之一。

一个人在幼儿期可以非常侥幸地跳过原始性欲向乱伦方面的倾向,但是想完全摆脱其影响却是不可能的。我们发现。。。事业有成有权有势的年长男性对女性更有吸引力。。。他们现在所爱的成熟性对象,其实都有他们父母的影子,尽管不太明显,但这种原型对他们对象的选择造成了很大影响。(104)

在选择性对象方面,幼儿对父母或照顾者的依恋决定着其最后的选择倾向。(110)

《性学三论》读后感(二):摘抄

在幼儿时期就存在着各种性征兆,只要我们从各方面对这些征兆进行充分的探讨,就可能了解幼儿性欲的来源、特征和发展。(2)

人的心理世界可分为无意识和意识两个层面,我们大部分行为是由无意识的性本能决定的。(2)

恋父情结:埃勒克特拉

一种严重误解的观点认为,只有在性器官成熟时,人才会由关于性的欲望和需求,在幼年期,或者准确地说实在性器官还未完全发育至成熟时,性欲则不可能产生。(14)

人的本性决定了,即便是在幼儿期,人也会对生殖器进行外界的刺激;而且,生殖器也并不是人体中唯一能给我们带来快感的器官。(15)

如果由某些感情状态的兴奋相伴随,甚至一些生物性的动作,也都可以产生性感的快乐。“自我享受期”(15)

孩子们的爱早在青春期到来之前就成熟了,只是他们的生育能力还没有成熟罢了。(16)

原欲 力比多 性力:性需求

性对象:具有性的诱惑力的人物

性目的:性冲动想尽力追求并得到的东西

偶尔性倒错者:这类人只是在一些特殊情况下,尤其是当正常的性对象不在身边,个人需求不能得到满足时,他们也可以通过模仿将同性人作为性对象,聊以慰藉。(3)

性倒错曾十分风靡于原始部落和野蛮人时代。(7)

《性学三论》读后感(三):摘抄

以不适当的替代品来作为性对象就是恋物癖。。。与性目标无关而与性对象有关的身体某部位或一些非生物性物品,都可以被恋物癖患者用来当作性对象的替代物,当然这些对象还具有一定的性意味。(22)

作为正常人,这种情况也是有可能发生的,因为在他们内心里,往往对性对象有着过高的估计,甚至将所有与之相关的事物都给予爱屋及乌的迷恋。(23)

一个具有歇斯底里症倾向的人,当他的性欲逐渐成熟,或者受到外界环境影响,而再也无法逃避真正的性需求时,他的病就爆发了。病人在发病时,他们经常在极度的性饥渴和极大的性压抑两大阻力之间煎熬,即使病症发作,也丝毫不能消灭这种冲突。只是通过病的症状而转化了原欲的挣扎,用以逃避那难堪的局面。(35)

一个正常人,在诸如被剥夺外在自由、正常的性对象无法满足正常性需求等情况下,也会由于性的内在抑制因素起作用而导致性变异行为。(40)

一个人天生具有性冲动的基因,在幼儿时期它就有过一段时间的发展,后来受到压抑,等到个人性成熟乃至个人体质非常强盛时,它又会被释放出来。。。精神的力量好似河堤,他可以起到约束性生活的作用,使其走向狭窄的河床。在潜伏期内,幼儿期的性本能可能被彻底压制,也有可能是半压抑。厌恶感、羞耻心及道德和审美上的理想化要求都属于精神力量的范畴。(47)

《性学三论》读后感(四):那一瞥便难以忘怀的见微知著的行家

儿时的我们大都问过一些相似的问题——“我是从哪里来的?”,“为什么那个阿姨的肚子那么大?”等一系列看似幼稚天真,实则是孩童期的探索性问题,相信很多家长们都被这类问题难住过,但是并没有人思考过这些问题背后所揭示的人类发展的规律!直至19世纪,弗洛伊德经过大量的临床研究得出了震惊世界的理论,并在此基础上创建了精神分析学派,开启了精神分析在心理学和社会学领域应用的篇章!

让我们再回到之前提到的“童年问题”上,弗洛伊德认为,人类在幼儿时期便产生了对性的探索欲求,也会因原欲被满足而得到快感,这种快感是懵懂的,与青春期的快感之一,即前期快感基本一致;随着年龄的增长,青春期的快感更加多元化,还可以被分成终极快感,即释放之后的快感。并且通过临床研究,他揭示了当时学术界讨论的很多与原欲有关的因素,并且分别阐述了它们之间的关联性!这些看似只对学术界有所贡献的理论内容,实则在生活中同样意义非凡!例如家长若是没有在孩子适当的年龄时处理好他们的“亲密”、“疏远”等行为和心理,则容易促使孩子们日后产生恋母或恋父或退化等的行为!这也符合我的一向观点:任何理论内容都可以在生活中得到应用,甚至找到理论产生的原型!

不仅仅对“性”提出了创新性观点,本书还提出了如性倒错者、歇斯底里症、精神疾病等临床患者的相关理论,在此我不多做说明,毕竟,剧透可不是我的本意,若是感兴趣的话,自己去看喽,包君满意~

《性学三论》读后感(五):20180701

原本计划两天把这本书和另外一本看了一半的书补完,结果可以说相当扎心了。

写一写读完这本书让我印象深刻的。

第一、之前的一个想法更加得到了印证:这个世界上绝没有按照科学标准存在分毫不差的人。

Freud说,世界上并不存在一个除了正常的性目的之外,对那些被认为是性变异行为毫无倾向的人。扩展开来说,我们活在别人定义的标准之下,比如说科学说这样不正确,别人说这样是loser等等诸如此类。与这些别人订的标准比对一下我们自己不合格,于是心生恐慌。何必呢?标准和定义是人家的,生活和人生是自己的。但这样说也不是绝对的,人身上肯定有自身的局限,也需要参照一些外在的东西来完善自己。

第二、Freud探讨性变异行为背后的心理因素时指出,“即使是那些最让人无法忍受的性变异行为背后,也有着强大的心理动因,用以使其想法付诸行动”;但他同时也指出,这些心理动机和能量让人作呕。

可是,Freud说,这些人对性行为在理想化过程中所呈现出的意义毫不怀疑,和这种变异相比,他们也许再不能找到别的更能显示爱的巨大力量。

不只Freud探讨的性行为,任何人的任何行为背后都由支持其行动的心理原因或是其他原因。探讨一件事情或许更应该看到表面背后的本质,但问题也出在这里:我们凭借什么去断定看到的本质就是本质?而这个本质在多大程度上是人们直接承受一波心理冲击然后接受的?符合道德?还是符合必然律?

如果站在正常人的视角看,性变异的这些人在他们把自己的行为理想化的过程中,其实就是美化了本质,把那一波心理冲击转移出去,形成一个具有意义的新的东西,让自己能够坦然接受。

当然,按照Freud本人的说法,他的两点结论我把它们看作原因解释性异常,此处略去。

大概扯得有点远。总之,阅读过程中对这本书结构的梳理并不能让我满意。

《性学三论》读后感(六):书评

作者简介:

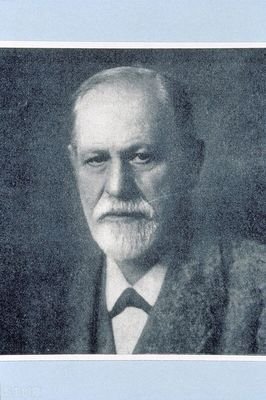

西格蒙德.弗洛伊德(1856-1939)出生于奥地利的摩拉维亚弗莱堡,精神分析学派的创始人。他的理论不仅对当代心理学的发展起了巨大的推动作用,还对西方当代文学艺术、宗教、伦理学、历史学产生了深远的影响。作为心理学领域的先驱者,他的学说、治疗技术以及对人类心理隐秘部分的揭示,为心理学研究开创了全新的领域。

书籍简介:

《性学三论》是由弗洛伊德的经典著作之一。弗洛伊德将性本能称作“原欲(libido)”,其心理学理论是围绕这一概念展开的。在他的诸多著作中,《性学三论》可谓是原欲的代表,该书由《性变异》《幼儿期性欲》《青春期的变化》三篇论文总成,详细论事了性倒错、神经症患者的应冲动、幼儿期性欲等主题。

第一章的重点就是性变异,其重点在于清理各种与性对象和性目的有关的异常现象,以及了解这些异常现象和正常现象之间的关系,作者在第一章变作了详细的介绍。在生物学中,人们常用“性本能”来表述人或者动物对性的需求,在弗洛伊德看来,人们对性的需求就类似于饿了时寻找食物一样属于本能需求。主要包括:“性对象”的变异、性目的的变异、性变异的共同特征、神经症患者的性本能、部分性冲动和快感区、神经症长常伴随性异常的原因和幼儿期的性欲表现。作者分不同的小节对不同的方面进行了相信的介绍,又不会让人觉得枯燥。

第二章幼儿期性欲,,弗洛伊德花大篇幅文章来对幼儿期的性欲进行描述和解释。仔细思考弗洛伊德的幼儿性欲理论,他的“性欲”本质是欲望得到满足,包括所有能够引起愉悦感受的心理和生理活动。现代医学已经知道人的愉悦感主要与脑内多巴胺水平有关,多巴胺可以说是传递快乐的信使。愉悦感可以包括许许多多,比如饱餐一顿美食,食欲得到满足;喜欢购物的人,逛逛商场,疯狂采购,可以满足购物欲;父母对于子女的爱抚,拥抱,都可以使情感得到满足;当然也包括更常说的两性之间的性欲。但有些欲望的满足,过于强化,就会变为成瘾。

第三章青春期的变化,继幼儿的性活动后,青春期的性活动会发生明显的变化,最终变成正常形式。男性和女性新的性目的差异分化,性的发展呈现出不同的结果。弗洛伊德还对性兴奋、原欲原理、对性对象的追逐及性早熟等章节进行了分析。

弗洛伊德也许过分强调了人格发展中性本能的作用,却忽视了社会环境对人格的发展作用。我还没有仔细看看当代神经生物学家、精神心理学家对弗洛伊德性欲理论更多的评价。总之,弗洛伊德的性心理学理论从问世起,就争议不断,来自同行的非议批评,他的门生弟子有的因此也分道扬镳。但无论如何,他仍是当代最伟大精神心理学家。弗洛伊德关于性本能,性心理的理论,为我们认识自身提供了新的方向,开启了新的途径。

《性学三论》读后感(七):弗洛伊德的力比多

对于这样蕴含理论思想的书,一般读起来都很乏味而且费脑,可以用“啃书”来形容。然而,正是这样的书能够在阅读之后获得很大的裨益。现阶段而言,我接触的大块头的书以小说和传记为主,以后会更多的向历史和哲学涉猎。这本书很多地方读起来是很无聊的,整体而言,我获得了如下几点认识:

首先,对于力比多(Libido)概念的定义。弗洛伊德用原欲(力比多或性力)来指代“类似于饥饿时需要食物的性需求”。认为“性行为和人们感到饥饿时寻求食物的行为具有极大的相似性,都是人的本能需求。”(P1)用《孟子》中的一句话,就是“食色,性也”。犹如我们用食欲来形容饥饿感一样,弗洛伊德用力比多形容性欲。单纯从人类本性的角度而言,性至少应该是具有中性色彩。基于人类学对于原始部落的考察,我们发现,一般而言原始部落对性持有一种十分开放的态度,这种开放性在很大程度上是建立在无知的基础上。例如,有的原始部落会认为怀孕是神灵显现,而不是男女交合的产物,因此,一名女性有多名男性性伴侣也就十分正常。在传统社会中,无论是中世纪的欧洲,还是封建时期的中国,性约束是道德伦理的重要组成部分。这时,在社会道德伦理层面,性是一个禁忌的话题,受到伦理规范的约束和压抑。在此期间,性的自我克制已经成为衡量女性道德水平的一个重要依据,如贞节牌坊,可称之为性的保守性。这种具有保守性的性观念,不仅是为了保证子代血缘继承,更重要的是为了维持传统社会根基的稳定。社会的基本单位仍然是以家庭为主,而性伦理是保证家庭稳定的重要保证。是否还有更深层的原因,需要以后更深入的探讨。我有一种想法,在人类的高级文明阶段,当人们对于性有了更加全面和透彻的认识之后,我们是否会实现一种新的性自由呢?这种性自由有别于美国性自由运动中的性泛滥,性不再成为宣传某种主义的工具,也不再成为伦理道德的一个标准,而是作为一种纯粹的娱乐。在那时,性的严肃性(生育)与性的娱乐性(愉悦)能够在一种新的价值框架下找到一种和平的解决方式,实现一种均衡。不知这是否会违背人的本性,也不知这是否就是人类本性的真实面目,只能期待更多的观察和探索。

其次,是性对象和性目的。弗洛伊德重点分析了性变异中的性倒错行为,也就是同性恋行为,形成的原因。概括说来,对于同性恋的成因的主要观点有两种,一种认为这取决于先天因素,另一种观点认为这是受后天环境因素影响。此外,还有一种双性理论,认为人类最初是雌雄同体,后来逐渐发展演变成单性生物,但有些人在演变过程中遇到障碍而保留了一部分异性特征(P11)。这让我想起魏宁格在《性与性格》中的理论,他认为每个人都是由不同比例的男因素和女因素构成,且这两种因素的比例之和为1,人与人的结合就是在寻找使两者身上的男因素之和为1,此时女因素也是1。所以,这样就可以很好的解释同性恋了,只要两个人的某种因素和为1就能够相互吸引并结合,这与性别没有关系。弗洛伊德在这本书中并没有给出明确的性倒错行为的原因,但我倾向于认为这是先天因素和后天环境的综合作用,只是其作用机制很复杂,人类现在还无法完全认知。

最后,对弗洛伊迪精神分析法的初步理解。人们在提到弗洛伊德理论的时候,总是说“这就是弗洛伊德所提的那一套”,或者再详细一点就是“弗洛伊德把一切都归于性”。其实,这类说辞至少在一定程度上说明,说话者并不理解弗洛伊德的理论,极有可能只是在各种情况下了解到碎片化的东西。读完这本书,我有一种直观的感受,那就是弗洛伊德认为力比多是一种本能,而在人的成长过程中,这种本能受到了各种不用形式的压抑和扭曲,是本能不能够正常的发展,于是导致了各种怪异行为和精神疾病的产生。这种精神分析法是要还原被分析者成长的全部过程,在对成长过程中有可能压抑力比多的事物中选择当前症状的原因,进而寻找校正的途径。此外,弗洛伊德认为这种压抑和扭曲是肯定会存在的,只有其程度超过了一定限度,具体而言就是影响到正常的生活,才能称之为病态。对于每个人而言,都有不同程度的压抑,只是这种压抑的程度并不会影响正常的生活,所以也就不成为一种问题。而且,弗洛伊德认为如果将性阻碍进行适当的引导,“一个人可能对性保持一定的距离,将性本能的能量转移到其他事情上,从而实现性欲的升华”(P80),很多伟大的艺术成果就是这种升华的结果。这本书集中探讨了幼儿和儿童的性行为,主要目的也是想通过证明儿童也是具有性行为这一事实,进一步探讨在儿童时期留下的性压抑行为对以后成人的影响,儿童时期既是根源也是防治的起点。

这些是一种初步的理解,偏差和误解在所难免,但这肯定是一个很好的思考的起点。性学,是一门很有意思的学科;性,也是一个很有意思的话题。性,是了解我们人类自己的一扇窗。无论我们如何回避,这都是一个我们需要思考的对象和问题。当我们真正进行思考的时候,性已经成为一种形而上的命题。