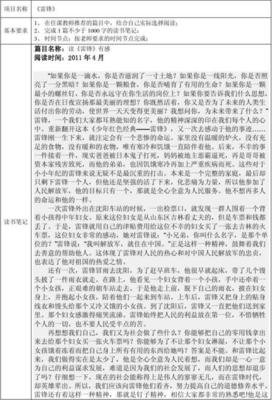

《问宋》经典读后感有感

《问宋》是一本由游彪著作,天地出版社出版的精装图书,本书定价:108.00元,页数:480,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《问宋》读后感(一):无题

一本历史书叙述的历史时间长度,是我选择阅读与否的重要因素。小学初中的历史教材,一本书讲5-6个朝代,是“最长”的历史书。高中大学开始阅读一些断代史,一本书讲一个朝代。再往后连断代史也不爱读了,更喜欢读一些专门史和个人史,针对专门的历史事件、历史人物进行系统的阅读和分析。

年纪越大,越不喜欢读那些大而全的的历史书,更喜欢钻到历史的细节当中。正如游彪老师在序言里面所说的,“研究历史是不能放过任何细节的,只有尽力弄清历史发展的每个环节,才有可能再现过去的种种面相,也才更能接近历史的真实状态”。

所以读这本《问宋》,是让我感觉一般的。叙述历史时间跨度太长,必要的历史细节不够,有些立论就会显得仓促。全书前后十五章,前七章讲北宋,后八章讲南宋,有讲个人的(寇准、狄青、王安石、史弥远、贾似道)、有讲具体事件的(宋初祖宗家法的确立、靖康之变、道学的崛起、南北宋的外交政策、崖山之战等)。也难怪游彪老师在后记中写,“想要以十五章的篇幅来对两宋时期内政与外交的优劣得失予以必要而恰当的归纳和总结,显然是不现实的。正因为如此,在万般无奈的窘境下,笔者只得采用了点式与花式描写相结合的办法,力图尽可能地呈现出丰富多彩的两宋时代的基本历史发展脉络。”

本书适合两种读者:一种是初读宋史的读者,本书立论公允,点面描述结合,是一本不错的入门级读物。另一种则是对宋史本身已经有很深研究的读者,本书立意高远、眼光深邃,体现了游彪老师多年治宋史的深刻功力。

最后说一句,本书编者的历史和艺术素养很高。全书制作精美,格调高雅。特别是书中收录的几幅名帖名画,既贴合全书的文字内容,本身又有很高的艺术价值。让人爱不释手,甚是喜欢。

《问宋》读后感(二):细“问”宋朝三百年

宋朝,上承五代十国、下启蒙元王朝,根据首都及疆域的变迁,可分为北宋与南宋,合称两宋。太祖开国初期,为避免唐玄宗时期藩镇割据的局面重演,上演了一出“杯酒释兵权”的戏码,将手握重兵的石守信等开国功臣的军权予以剥夺,委以虚职,并以怀柔手段与他们结成儿女亲家,同时启用文官带兵,将军权与财政大权全部集中到中央。1127年,徽、钦二帝被金人所掳,迫使宋室南迁。1279年,南宋在崖山海战中亡于蒙元。这也是支撑“崖山以后,再无中华”这一史学观点的客观依据。

唯物主义辩证法教导我们,应当从两个方面客观地看待问题。宋朝虽然在军事与外交上积贫积弱,但相对其他封建王朝而言,它却是中国历史上经济与文化教育最繁荣的时代之一。这一时期儒学复兴,无论官方还是民间皆弥漫着尊师重教之良好风气,科技发展亦突飞猛进,政治上也较为开明廉洁,有宋一代没有发生严重的宦官乱政和地方割据,兵变、民乱次数与规模在中国历史上也相对较少。对此,著名史学家陈寅恪言道:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”。而西方与日本史学界中认为宋朝是中国历史上文艺复兴与经济革命的同样颇有人在。

与常见的宋代断代史著作不同的是,在北京师范大学历史学院教授、中国宋史研究会理事游彪教授笔下,将整个宋代的历史以三部曲的形式向读者呈现,分别为《赵宋:十八帝王的家国天下与真实人生》、《追宋:细说古典中国的黄金时代》、《问宋:赵宋王朝内政外交的得与失》。目前,三部曲业已全部问世。

《问宋》作为三部曲的收官之作,将两宋320年间的权力更迭、内政外交以及各时期发生的重大事件与影响两宋历史转折的那些著名历史人物,诸如寇准、狄青、王安石、朱熹、贾似道等对社稷的功过与否及其个人宦海浮沉分为十五个章节,每个章节又以详实有力的大量史料或知识点来佐证大标题,力求做到以史为据、以史带论,并侧重于以人写史,展现人物、社会政治制度与当时时代的深层次联系。

你知道《续资治通鉴长编》中记载的宋太祖感叹“宰相须用读书人”的典故吗?你知道少年登科、半生得到太宗赏识的名相寇准因参与立储之事为自己带来了怎样的政治灾难吗?你知道名将狄青为重文抑武的北宋立下了怎样的汗马功劳、又遭遇了怎样的悲惨结局吗?你知道庆元党禁之后,以朱熹为权威的程朱学派在南宋的崛起背后有着怎样的时代背景吗?你知道朋党之争、靖康之耻、澶渊之盟、联金灭辽、南宋中兴、绍兴和议、嘉定和议、襄樊之战、崖山海战,这一个个标志性历史事件都由哪些可抗或不可抗性因素造成?

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?公元1127年,金太祖完颜阿骨打之子完颜宗望(斡鲁补)、完颜宗弼(金兀术)率三十万大军一举攻破东京汴梁,将这个当时世界上最富庶的都城洗劫一空,随后带着丧家犬一般的宋徽宗、钦宗父子及皇室女眷、王公大臣、工匠等三千多人,一路高歌向北。

这就是令后人引以为恨的“靖康之耻”,此后百年间,南宋军民几经奋战,才得以一雪前耻。然而,这场史无前例的浩劫终究给汉民族在经济、政治与文化上带来了深重灾难,至今依然影响着华夏民族的整体格局。风起于青萍之末,浪成于微澜之间。雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的。当一座有着167年历史的帝国大厦轰然坍塌时,大厦里的每一个人都无法置身其外。

值得一提的是,阅罢全书我们会发现,《问宋》的一个显著特点在于使学术性和可读性之间取得了微妙的平衡。为了避免“曲高和寡”,游彪减少了各种枯燥乏味的政治史和制度史术语,取而代之的是将人物还原到具体的历史处境中,帮助读者理解他们的行事逻辑。

此外,将人物故事与时代大势完美结合,让读者不仅“知其然”,更“知其所以然”,在感受历史鲜活魅力的同时也充分积累了历史素养。有人说,历史就是个任人打扮的小姑娘,对史学家而言,搞历史研究的最终目的就是追求真相,通过对历史上发生过的事情进行仔细的分析综合,尽可能还原历史的本来面目。从这个角度来说,该书实不失为一部完整且成熟的史学佳作!

《问宋》读后感(三):把历史还给历史,凭宋朝读懂宋朝

在《问宋》之前,游彪老师还写过一本《赵宋》,《赵宋》以宋朝18位帝王为脉络,讲述了赵宋王朝三百余年的历史,对于想了解宋朝历史的读者而言,《赵宋》是一本非常适合的入门读物。

而这本《问宋》讲述的内容要比《赵宋》更深入一些,它从根本上探究了宋朝为什么会成为宋朝?宋朝为什么会两度被少数民族政权攻破?从军人建国,到军事上一败涂地,宋朝到底经历了些什么?

《问宋》和《赵宋》讲述的内容并不相同,但二者都极具条理性,同时讲述的观点也非常客观,这对读者而言无疑是非常重要的。

作者在本书一开始就提出了一个非常关键的观点:把历史还给历史。

这是说,解读历史语言是必须要考量其语境的,即后来人需要尽可能接近历史上当事人的立场,方才有可能领悟史料及其周遭的状况。

这个观点无疑是对那些以当代视角去揣摩历史之人的有力反驳,要想读懂历史,那我们就必须将历史还原到当时的情境中去,而不是以现代的价值观去衡量历史。

把历史还给历史,我们才能最接近真实的历史;凭宋朝读懂宋朝,我们才能最接近真实的宋朝。

宋朝大概是最具争议的一个朝代,我们为它的科技和文明着迷不已,也为它的军事孱弱痛恨不已。

我们都想知道,为什么宋朝明明那么繁华,但又那么脆弱?很多人会将北宋灭亡的帽子扣到宋徽宗头上,将南宋灭亡的帽子扣到秦桧、史弥远以及贾似道等一众权臣头上。

是的,这些人都要为宋朝的灭亡负责,《问宋》当中承认了这一点,但同时也强调,历史从来就不是一个人或者是几个人能扛得起来的。因此赵宋的灭亡,原因没那么简单。

《问宋》将问题的根源归结于四个字:祖宗家法。

赵宋开国之后立下的祖宗家法,帮赵宋巩固了皇权,但同时也种下了灭亡的催命符。我们都听过杯酒释兵权的故事,宋太祖凭此化解了武将的威胁,但同时也扼杀了赵宋的军事实力,赵宋不是没有武将,而是不重视甚至是压制武将。

却将万字平戎策,换得东家种树书,赵宋是被从外击溃的,但事实上它的内部却该为这场耻辱的崩溃负责。

《问宋》当中这样解释祖宗家法:所谓“祖宗家法”,并不是一套明确的制度,而是由一系列原则和做法组成的相对模糊的概念,这一概念随着时间的流逝还在不断被改造和重新阐释。

“祖宗家法”包含的内涵众多,但其中影响至深的是“兴文教,抑武事”的基本国策。受唐朝后期以及五代时期混乱局面的影响,宋朝建国之初就立下了文治的国策,限制武将的权利。

这种国策随着宋朝的发展愈演愈烈,由“以文治武”衍生出“重文轻武”乃至于“兴文废武”,于是我们会看到,在宋朝,出现了外行领导内行的昏聩局面,在战场上厮杀的是武将们,但发布命令的却是文臣。

如此局面,宋朝军队屡战屡败也就不足为奇了。

说宋朝军队屡战屡败其实并不客观,因为宋朝也曾出现过不少能征善战的骁将,比如狄青,比如岳飞。

但让人痛心疾首的是,这些骁将没有死在对敌战场上,而是死于赵宋内部的勾心斗角。

《问宋》详细讲述了狄青的故事。

狄青是宋仁宗时期的名将,以骁勇善战之名威震边塞,西夏军称之为“狄天使”。

狄青凭借战功屡屡获封,也因此招来了文臣的嫉恨。由于重文轻武的国策,宋朝的武将向来是不被重视的,宋朝文臣也无法接受武将的崛起。

在这种畸形制度下,宋朝武将“败可无咎,胜乃自危”,武将们害怕的不是打败仗,而是打胜仗。因为胜利一定会迎来文臣集团的嫉恨和打压。

于是狄青就成了这一制度下的牺牲品,他的胜利让他扬名,也让他成为出头鸟,最终狄青被罢免,狄青临走前说道,“青此行必死。”

即便被逐出朝廷,狄青依旧没能躲过迫害,宰相文彦博每月两次派宦官“抚问”狄青,“不停地对狄青实施心理打击和精神迫害”,狄青“惊疑终日”,最终不到半年就抑郁而终。

《问宋》借狄青的例子证明了赵宋制度的残酷和昏聩,狄青并非是个例,对他的打压也不仅仅是针对个人,被针对的是整个武将群体。

在重文抑武的环境下,文臣集团认为他们对武将的打击是正当且必要的。

可笑的是,文臣狠狠压制了武将,然而他们自身却没能承担起治国的重任,王安石所领导的熙宁变法就见证了文臣集团彻头彻尾的大失败。

无论是王安石还是熙宁变法,都在历史上掀起了很大的争议。但在史学家的挖掘之下,王安石逐渐得到了正名。

《问宋》当中说,熙宁变法中的法令难以推行并不是法令本身出了问题,宋朝官僚的巨大缺陷才是造成这一现象的关键因素。

当然赵宋皇帝对此也必须负有责任。赵宋朝通过“严防朋党”以及“异论相搅”两大措施来控制官员。

《问宋》直白地指出,“这两项措施的实施其实维持了一个精巧的平衡,一方面要朝廷上有对立,另一方面又要防止大臣结党。这个平衡需要非常高明的政治手腕。”

很显然,绝大多数赵宋皇帝所缺乏的,正是这种高明的政治手腕。

正如开头所说,《问宋》的优点在于,把历史还给历史,作者在讲述的过程中,基本可以保证一种客观的角度,不会带偏读者,混淆视听。

《问宋》讲述宋史的时候并没有像《赵宋》一样,以历任赵宋皇帝为脉络,它没有将关注的重点放在皇帝身上,反而重点讲述了一些影响赵宋历史走向的关键人物和关键时节,诸如寇准、狄青、王安石等名臣将相,以及权臣史可法、贾似道之流。

而且作者在讲述这些人物的时候,几乎不带个人的好恶感,甚至就连讲述贾似道这样的奸臣,作者也没有过分地贬低谩骂,将南宋覆亡的罪名全推到他一人头上。

贾似道没资格,也没能力为南宋的覆灭负责。《问宋》当中的一句话说得非常有道理,“南宋的失败并不在于没有人才,而是在于合适的人没有出现在合适的位置上并作出合适的抉择。”

这才是最让人痛心疾首之处。

游彪老师是抱着一种“把历史还给历史”的视角来完成这本书的,我们也应该抱着这样的视角来阅读这本书。

如果要是以现代的价值观来代入这本书的话,恐怕许多历史人物的形象都会碎成一地,比如那位大力打压狄青的欧阳修,以及全盘否定王安石的司马光(本书中对司马光的评价似乎是最低的,这一点有待商榷)。

我们能说欧阳修是坏人吗?能说司马光是坏人吗?比起用坏来形容这些人,更贴切的形容应该是立场不同,政见不同。

我们会发现宋朝官员之间的关系是很微妙的,苏轼反对王安石变法,但在私下二人却颇为投契,苏轼因为乌台诗案遭贬,王安石还曾为苏轼上书辩护。

因此,他们之间的纷争往往是对事,而不对人,朝廷上政见不合,但私下依旧可以是至交好友。

如果我们以现代的价值观去评价他们的言行,忽略当时他们所处的背景和情境,这样所看到的,远不是真实的历史,而不过是我们的臆测罢了。

当然,即便如《问宋》一般,站在一个相对客观的角度,我们所看到的也绝不是历史。我们连当下所发生的事情都看不真切,又如何能期待破解历史的罗生门呢? 因此《问宋》的开头说,后人对前代的认知,某种程度上如同猜谜一般。

它不会,也不能告诉我们谜底,但可以告诉我们一个更接近真实的谜面。

《问宋》读后感(四):把历史还给历史,凭宋朝读懂宋朝

在《问宋》之前,游彪老师还写过一本《赵宋》,《赵宋》以宋朝18位帝王为脉络,讲述了赵宋王朝三百余年的历史,对于想了解宋朝历史的读者而言,《赵宋》是一本非常适合的入门读物。

而这本《问宋》讲述的内容要比《赵宋》更深入一些,它从根本上探究了宋朝为什么会成为宋朝?宋朝为什么会两度被少数民族政权攻破?从军人建国,到军事上一败涂地,宋朝到底经历了些什么?

《问宋》和《赵宋》讲述的内容并不相同,但二者都极具条理性,同时讲述的观点也非常客观,这对读者而言无疑是非常重要的。

作者在本书一开始就提出了一个非常关键的观点:把历史还给历史。

这是说,解读历史语言是必须要考量其语境的,即后来人需要尽可能接近历史上当事人的立场,方才有可能领悟史料及其周遭的状况。

这个观点无疑是对那些以当代视角去揣摩历史之人的有力反驳,要想读懂历史,那我们就必须将历史还原到当时的情境中去,而不是以现代的价值观去衡量历史。

把历史还给历史,我们才能最接近真实的历史;凭宋朝读懂宋朝,我们才能最接近真实的宋朝。

宋朝大概是最具争议的一个朝代,我们为它的科技和文明着迷不已,也为它的军事孱弱痛恨不已。

我们都想知道,为什么宋朝明明那么繁华,但又那么脆弱?很多人会将北宋灭亡的帽子扣到宋徽宗头上,将南宋灭亡的帽子扣到秦桧、史弥远以及贾似道等一众权臣头上。

是的,这些人都要为宋朝的灭亡负责,《问宋》当中承认了这一点,但同时也强调,历史从来就不是一个人或者是几个人能扛得起来的。因此赵宋的灭亡,原因没那么简单。

《问宋》将问题的根源归结于四个字:祖宗家法。

赵宋开国之后立下的祖宗家法,帮赵宋巩固了皇权,但同时也种下了灭亡的催命符。我们都听过杯酒释兵权的故事,宋太祖凭此化解了武将的威胁,但同时也扼杀了赵宋的军事实力,赵宋不是没有武将,而是不重视甚至是压制武将。

却将万字平戎策,换得东家种树书,赵宋是被从外击溃的,但事实上它的内部却该为这场耻辱的崩溃负责。

《问宋》当中这样解释祖宗家法:所谓“祖宗家法”,并不是一套明确的制度,而是由一系列原则和做法组成的相对模糊的概念,这一概念随着时间的流逝还在不断被改造和重新阐释。

“祖宗家法”包含的内涵众多,但其中影响至深的是“兴文教,抑武事”的基本国策。受唐朝后期以及五代时期混乱局面的影响,宋朝建国之初就立下了文治的国策,限制武将的权利。

这种国策随着宋朝的发展愈演愈烈,由“以文治武”衍生出“重文轻武”乃至于“兴文废武”,于是我们会看到,在宋朝,出现了外行领导内行的昏聩局面,在战场上厮杀的是武将们,但发布命令的却是文臣。

如此局面,宋朝军队屡战屡败也就不足为奇了。

说宋朝军队屡战屡败其实并不客观,因为宋朝也曾出现过不少能征善战的骁将,比如狄青,比如岳飞。

但让人痛心疾首的是,这些骁将没有死在对敌战场上,而是死于赵宋内部的勾心斗角。

《问宋》详细讲述了狄青的故事。

狄青是宋仁宗时期的名将,以骁勇善战之名威震边塞,西夏军称之为“狄天使”。

狄青凭借战功屡屡获封,也因此招来了文臣的嫉恨。由于重文轻武的国策,宋朝的武将向来是不被重视的,宋朝文臣也无法接受武将的崛起。

在这种畸形制度下,宋朝武将“败可无咎,胜乃自危”,武将们害怕的不是打败仗,而是打胜仗。因为胜利一定会迎来文臣集团的嫉恨和打压。

于是狄青就成了这一制度下的牺牲品,他的胜利让他扬名,也让他成为出头鸟,最终狄青被罢免,狄青临走前说道,“青此行必死。”

即便被逐出朝廷,狄青依旧没能躲过迫害,宰相文彦博每月两次派宦官“抚问”狄青,“不停地对狄青实施心理打击和精神迫害”,狄青“惊疑终日”,最终不到半年就抑郁而终。

《问宋》借狄青的例子证明了赵宋制度的残酷和昏聩,狄青并非是个例,对他的打压也不仅仅是针对个人,被针对的是整个武将群体。

在重文抑武的环境下,文臣集团认为他们对武将的打击是正当且必要的。

可笑的是,文臣狠狠压制了武将,然而他们自身却没能承担起治国的重任,王安石所领导的熙宁变法就见证了文臣集团彻头彻尾的大失败。

无论是王安石还是熙宁变法,都在历史上掀起了很大的争议。但在史学家的挖掘之下,王安石逐渐得到了正名。

《问宋》当中说,熙宁变法中的法令难以推行并不是法令本身出了问题,宋朝官僚的巨大缺陷才是造成这一现象的关键因素。

当然赵宋皇帝对此也必须负有责任。赵宋朝通过“严防朋党”以及“异论相搅”两大措施来控制官员。

《问宋》直白地指出,“这两项措施的实施其实维持了一个精巧的平衡,一方面要朝廷上有对立,另一方面又要防止大臣结党。这个平衡需要非常高明的政治手腕。”

很显然,绝大多数赵宋皇帝所缺乏的,正是这种高明的政治手腕。

正如开头所说,《问宋》的优点在于,把历史还给历史,作者在讲述的过程中,基本可以保证一种客观的角度,不会带偏读者,混淆视听。

《问宋》讲述宋史的时候并没有像《赵宋》一样,以历任赵宋皇帝为脉络,它没有将关注的重点放在皇帝身上,反而重点讲述了一些影响赵宋历史走向的关键人物和关键时节,诸如寇准、狄青、王安石等名臣将相,以及权臣史可法、贾似道之流。

而且作者在讲述这些人物的时候,几乎不带个人的好恶感,甚至就连讲述贾似道这样的奸臣,作者也没有过分地贬低谩骂,将南宋覆亡的罪名全推到他一人头上。

贾似道没资格,也没能力为南宋的覆灭负责。《问宋》当中的一句话说得非常有道理,“南宋的失败并不在于没有人才,而是在于合适的人没有出现在合适的位置上并作出合适的抉择。”

这才是最让人痛心疾首之处。

游彪老师是抱着一种“把历史还给历史”的视角来完成这本书的,我们也应该抱着这样的视角来阅读这本书。

如果要是以现代的价值观来代入这本书的话,恐怕许多历史人物的形象都会碎成一地,比如那位大力打压狄青的欧阳修,以及全盘否定王安石的司马光(本书中对司马光的评价似乎是最低的,这一点有待商榷)。

我们能说欧阳修是坏人吗?能说司马光是坏人吗?比起用坏来形容这些人,更贴切的形容应该是立场不同,政见不同。

我们会发现宋朝官员之间的关系是很微妙的,苏轼反对王安石变法,但在私下二人却颇为投契,苏轼因为乌台诗案遭贬,王安石还曾为苏轼上书辩护。

因此,他们之间的纷争往往是对事,而不对人,朝廷上政见不合,但私下依旧可以是至交好友。

如果我们以现代的价值观去评价他们的言行,忽略当时他们所处的背景和情境,这样所看到的,远不是真实的历史,而不过是我们的臆测罢了。

当然,即便如《问宋》一般,站在一个相对客观的角度,我们所看到的也绝不是历史。我们连当下所发生的事情都看不真切,又如何能期待破解历史的罗生门呢? 因此《问宋》的开头说,后人对前代的认知,某种程度上如同猜谜一般。

它不会,也不能告诉我们谜底,但可以告诉我们一个更接近真实的谜面。