《弗吉尼亚·伍尔夫:永恒的英伦百合》读后感锦集

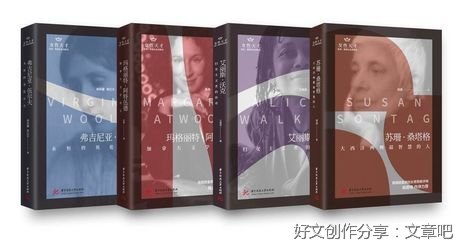

《弗吉尼亚·伍尔夫:永恒的英伦百合》是一本由杨莉馨 / 焦红乐著作,华中科技大学出版社出版的480图书,本书定价:62.00元,页数:2020-9,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《弗吉尼亚·伍尔夫:永恒的英伦百合》读后感(一):厚重之下的一种平静

发现自己发自内心地喜欢读传记类文学。传记的主人公倒不用担心,毕竟如果没有特色便不会激发世人对其的关注。难得的是写传的人本身,因为不管是自传还是他传,如何处理真实、内涵与作者理想,以及故事情节的一连串的片段感,都可以是棘手的问题。但在这本传记中,都处理得很好。一点可以改进的是,对于伍尔夫作品中内容的描述,在本书大概2/3的位置有点略多了。因为到了这一部分,读者已经深深地被伍尔夫本人所吸引,通过她本人的作品来了解她,已经过于间接,让人急不可耐。因此如果希望借伍尔夫作品内容让读者了解她,集中在书的靠前部分会有更好效果。(当然这是本人的揣测,可能不是杨老师的本意)

回到内容上来。自己对女性文学、女性和女权运动的了解很少,一开始对这样一位傍着“女性文学先驱(or something like that)”有些退却。但在开始阅读之后,自己很快沉浸于伍尔夫的浩浩人生当中,与她所经历的种种痛苦与欢乐同鸣。她的一生充满骑士精神,挑战生活的种种,而又接受生活的种种,都给予了我很多宝贵的精神鼓励和灵魂支持。每当读到这样的厚重人生之后,内心的震撼和平静,都提醒和督促着我继续阅读、吸收和积累,而非着急着形成对这个复杂甚至有些讨厌的世界的观点。

最后必须要提的一点是,虽然这部书是伍尔夫的传记,但伦纳德作为伍尔夫的老公,在伍尔夫去世后也没有丝毫着墨,本书伴着伍尔夫的去世戛然而止,这让我不得不为可怜的伦纳德忿忿。

《弗吉尼亚·伍尔夫:永恒的英伦百合》读后感(二):杨莉馨:我与伍尔夫的美丽缘分

自上世纪20年代后期,二度欧游归来的“新月”诗人徐志摩在一场讲座中首度向中国读者引介以来,英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫的名字已为广大中国读者所熟知,其多方面的思想、文化与文学成就亦在20世纪中国文坛激起了深刻的回响。她是意识流小说大师,现代小说理论的倡导者,随笔大家,传记艺术家,英国星光熠耀的现代主义文学与艺术集群“布鲁姆斯伯里团体”的核心人物,同时亦是西方女性主义文化与文学思潮的先驱。而我,正是深为她的才情与艺术所吸引的众多读者中的一员。

在反复研读她的作品、评论、传记、日记与书信的过程中,我慢慢看出了她作为剑桥知识贵族的女儿却无法和兄弟们一道在高等学府砥砺心智、接受正规教育而产生的愤懑与不平,感受到了她和姐姐文尼莎在阴郁压抑而又高朋满座的海德公园门维多利亚风格的客厅中扮演“茶桌边的天使”的沮丧与无奈,想象到了她在接连遭逢丧亲之痛的黑暗与孤独中不得不忍受同母异父兄长的不端行为时的恐惧,也恍然听到了她孩提时代在洒满阳光的康沃尔海滩上和兄弟姐姐们欢叫打闹的嬉戏声、后来几乎响彻她所有重要作品的海浪那有规律的哗哗声,还有兄弟姐妹四人在迁居大英博物馆旁的戈登广场新居后,和“布鲁姆斯伯里团体”的才子们自由而又理性的辩论之声……

我在她的作品与个人生活之间穿行并彼此映证,逐渐理解到一位伟大作家的所谓“天才”,其实是建立于丰厚的现实生活根基之上的,得之于其对人生的深入洞察,同时亦来自于她对亲人、朋友深挚的爱,对生命与死亡的形而上思考,所以才会以细腻绵密而又空灵抒情的优美笔致,留下了一幅幅亲人故旧的剪影,并以对个人、家庭与社会等不同层面生活的洞视,上升至有关存在、死亡、时间、宇宙等的哲学思考。她在20世纪后维多利亚时代的精神文化氛围中,通过对“一间自己的房间”的呼唤和对“双性同体”的美妙构想,通过对莎士比亚妹妹“朱迪丝”命运的戏谑虚构,唤起了人们对历史上与现实中女性命运与处境的不平,为后人留下了丰厚的精神文化遗产。这就是我对这位清丽而脱俗、腼腆而诗意,同时带有淡淡的哀伤气质的女作家的理解。而从不同的角度尝试走近她、阐释她,因而也成就了我与伍尔夫的美丽缘分,使得我有四部专著、一部译著直接以她为对象,数十年的教学与其他学术研究,也或多或少均与这位作家有着重要的精神关联。也正是这一缘分,使得我再次通过《弗吉尼亚·伍尔夫:永恒的英伦百合》这部传记,努力进入她诗意葱茏的精神世界。

《弗吉尼亚·伍尔夫:永恒的英伦百合》读后感(三):无题

整部书读起来比较流畅,没有特别艰涩的表述,自然连贯。但是到后面关于伍尔夫创作时心理和文学理论的分析就非常需要耐心读完。伍尔夫后期的几部作品精神内核上来说都非常相似,对于作品内容以及作者写作技法的再三分析就显得些许冗长。(也可能与伍尔夫的精神高峰缺少凡人所需的氧气有关) Bloomsbury Group无限开发了伍尔夫的智识,他们之间的友谊当然也非常动人,可是确实有给我一种精英思维高高在上的感受。

伍尔夫对艺术和精神性的特别强调,以至于生活中悲伤的部分被无限放大,而回归到质朴的眼光,死亡本身是一件很自然的事。把所有的存在都加之以深沉意义会让人窒息。但话说回来,伍尔夫一辈子确实遭受了很多苦难,光是精神疾病带给她的痛苦就已经够困扰了,且艺术创造就是倒腾情绪的一回事。 伍尔夫确实是一位非常勤勉的作家,老早就树立了当作家的目标,对创作技法有意识的磨练,在敬佩她的毅力之余,我也会觉得不自然,过于看重了成就,就好像技法上一定要追求创新,动机似乎并不只是必要,可能还包括要追求另辟蹊径的独特。但也不能忽视她的坚毅,一个不怎么在乎世俗眼光的人写作起来倒不会有多么痛苦,恰恰是肩负某种使命意图的写作更劳心。 而我对于作家的理解倒不是一定要看重作家这个名头,而应该出于书写的本能,不吐不快,不为获得成就,总之不是刻意而为之。倒是觉得伍尔夫假期之作《Orlando》更得我心,有趣,较之于她的其它作品更加轻松。就好像我还是喜欢拥有很多知识,了解社会的不公,命运的疼痛,还是会笑得很灿烂的人。(其实就是接地气)

论文主题是《奥兰多》,也借这个契机,好好了解一下伍尔夫真实的样子。以后可能会试着去了解一下Bloomsbury Group。

最近接触到的女性主义思想比较频繁,也在读上野千鹤子的《父权制与资本主义》,读完前言,一度让我怀疑文学家在社会学家的面前,到底是不是小巫见大巫。就女权这方面来说,文学家到底是创作小说也好,发表散文演说也罢,好像都不比社会学家来的硬核,后者更加注重剖析男女不平等背后经济,政治等方面的原因,可以说是将男女平等这方面科学化了。

想来想去,我也只能认为文学作品是刺痛人们的一个契机,是让人们反思社会的点拨,从而有人愿意去从科学的角度更深入的研究这些病症。但若没有文学提供的那颗子弹,很难想象人们会不会对更为复杂的社会学研究产生持久的兴趣。(作为一个每天与文学打交道的人,也只能暂时这样宽慰自己,以后或许会有更成熟的想法) "V.n.w"伦纳德对伍尔夫的守护让人感动佩服。

附录一段我择选的一段话

“千百年来,女性就像一面赏心悦目的魔镜,将镜中男性的影像加倍放大。没有这种魔力,世界恐怕仍然遍布沼泽和丛林……女人倘若不低贱,他们自然无从膨胀。这就部分解释了男人为什么常常如此需要女人……因为一旦她开始说真话,镜中的影响便会萎缩;他们在生活中的位置也随之动摇。”

感谢两位老师的坚持,给中国读者带来了一部严谨的作品,对于想了解伍尔夫的人来说,是不错的选择。

《弗吉尼亚·伍尔夫:永恒的英伦百合》读后感(四):女人想要写小说,她就必须有钱,还得有一间自己的房间

59岁的时候,英国作家伍尔夫精神再度崩溃,这一次,她决然结束了自己的生命。

提到伍尔夫,人们总会联想到女性主义、英伦才女等标签,这位出身贵族的英伦百合为什么会走上为女性发声的道路?她的一生又遭遇了多少不公正的待遇?

我国首部女性学者传记中的《弗吉尼亚·伍尔夫:永远的英伦百合》,将为我们还原这位女作者的生命轨迹。

弗吉尼亚·伍尔夫诞生于维多利亚时代的贵族家庭,父母既开明又墨守陈规。

维多利亚时代,意味着女主内男主外的传统家庭分工。女人从小就被教育,要以辅佐丈夫、照顾家庭为己任,女人不可以去学校念书,女人在遭到侵犯的时候要保持缄默。女人于一个家庭的价值,就在于让家正常运转,以及维护家族的体面。

所以,尽管弗吉尼亚的父亲和母亲都是知识分子,小弗吉尼亚并没有享有同哥哥一样的上学机会;好在父母足够开明,没能去学校念书的弗吉尼亚被允许翻阅父亲书房中的任何一本藏书,父母也分别承担起了斯蒂芬家女孩子的教育工作。尽管没机会上学,弗吉尼亚和姐姐依旧成为了各自领域的才女。

但在维多利亚时代的贵族圈,“才”对女人来说非但不是必须的,女人身上过多的才华,反而会成为让家族颜面的负累。

母亲和长姐去世后,弗吉尼亚姐妹先后成为斯蒂芬家族在社交圈的新代言人。年轻的弗吉尼亚面对众多有才识的贵族青年,像觅见了知己一样大谈特谈哲学论题,让带她来社交场合的姐夫丢尽了面子。她第一次意识到自己的言谈举止在别人眼中是不堪的,明白了有自己见解的年轻女性会让家族蒙羞。

家族的面子,有时也意味着掩藏起真实的自己,以人们期望的样子出现在他们面前,这也导致了弗吉尼亚在经历哥哥性侵时的缄默。

母亲去世后,哥哥的侵犯也有无底线的抚摸,转为深夜的侵犯。弗吉尼亚从少女时期就屡次遭到同母异父哥哥的性侵,但当时的少女弗吉尼亚如同从小被教育的一样,对这些不体面保持了沉默,这也纵容了哥哥的侵犯。

多年后,当弗吉尼亚在书中写下少女时的经历,哥哥的儿子却以弗吉尼亚有精神疾病,在文中夸大其辞为由,否定了父亲对姑姑的性侵事实。即使弗吉尼亚已经是那个时代很有话语权的女性,在披露这些不够“体面”的事情时,依然会遭到来自亲人的抵制。

这是那个时代的悲哀,也是身为女性的悲哀。

弗吉尼亚的家庭,有精神疾病的家族病史,长大过程中接二连三的打击,也成为诱发她精神崩溃的导火索。

13岁的时候母亲去世;弗吉尼亚经历了人生的第一次精神崩溃。心跳加速到难以承受,兴奋和沮丧的情绪交替,频繁的幻听,这个过程断断续续地持续了两年之久。两年时间里,弗吉尼亚失去了创作欲,只有听医生的嘱咐简单生活,才能让内心的癫狂安静下来。

母亲去世后的两年后,弗吉尼亚身体刚有好转,接替母亲处理家庭事务的大姐就病逝了。接连失去两位亲人的弗吉尼亚陷入深深的绝望,15岁的少女甚至在日记中想到了死。

但弗吉尼亚并没有被精神疾病打败,在她后来几十年的人生里,尽管精神疾病频发,甚至新书出版也会诱发精神崩溃,弗吉尼亚都一次次地坚持了下来。

1941年,弗吉尼亚的又一作品刚刚完成收尾工作,英国伦敦因为战争一片狼藉,弗吉尼亚·伍尔夫再度精神崩溃。与以往一样,她依然坚持与无边的绝望斗争。她与朋友交谈,说到开心处还仰头大笑,仿佛她从来没有被精神疾病纠缠。

可一个月后的清晨,弗吉尼亚就写下了遗书,自沉于附近的欧斯河。

13岁第一次精神崩溃,后来无数次陷入精神疾病的漩涡,可是从31岁完成处女作《远航》后的近30年间,伍尔夫一直保持着1、2年出版一部作品的输出频次。一直被精神疾病困扰,她却一直坚持在创作中与心魔和解。

即使最后选择了死,伍尔夫依然是了不起的战士,正如她在《海浪》中说的,“哦,死亡,我要意志向你猛扑过去,永不服输,永不投降!”

这句话,也被伍尔夫的先生刻在了她的墓碑上,作为她一生反抗疾病和反抗不公的最好诠释。

女人想要写小说,她就必须有钱,还有一间属于自己的房间。

这句经典的女性主义名言,出自90多年前,弗吉尼亚·伍尔夫的《一间自己的房间》。

讽刺的是,2020年的今天,当张桂梅校长恨铁不成钢地痛骂选择做家庭主妇的女学生时,铺天盖地的谩骂涌向了张校长。那些人,那些女人,觉得张校长在酸她们家庭幸福有人养,觉得那些苦口婆心让她们找到自己家庭外价值的人,是嫉妒她们婚姻幸福。

弗吉尼亚·伍尔夫出身贵族家庭,丈夫爱她敬她,陪她度过精神崩溃,为她开办出版社,这种情况下的弗吉尼亚,有无数个借口可以躺在家里做贵族夫人。可她依旧顶着精神崩溃的压力,留下了多部作品,为其他女性发声。

90多年前,她以女性长辈的身份告诉年轻的女孩子们,要有钱,要经济独立,才能掌握话语权;可是今天,居然有人哭着喊着,要把这种几代人努力争取来的在职场中的发声权丢掉。

剑桥大学古典学教授玛丽·比尔德说,公元1世纪起的欧洲历史中,能够找到女性发声的事例少之又少,古典世界里只有两种主要的例外。

一种是女性作为受害者和殉难者出现的时候,她们会被允许发出声音,罗马早期的故事中,贞女被强暴后,得到了公开发声谴责施暴者的机会。第二种就比较常见,女人被允许在公开场合发声维护自己丈夫、孩子或群体的权益等。

所以,反应在文学作品中,女性常常是文学作品中的主角,但这种主角的刻画却是由男性作者完成的。

比如你我都听过的英雄救美的故事,公主为什么要被恶魔抓走,等着王子来拯救?为什么诗人们讴歌英雄救美,不去嘲讽美人是自救都做不到的废物?因为,这些故事都是站在男性视角被创作出来的。

所以,作为学者,弗吉尼亚为什么要鼓励女性视角的发声?

因为伟大的头脑是雌雄同体的;有女性思维的男作者,以及有男性思维的女作者,才能摆脱只考虑自己性别的偏激观点,才能拥有完善的心智。

伍尔夫说,心智自由仰仗于物质基础。诗歌仰仗于心智自由。所以,“女人想要写小说,她就必须有钱,还有一间属于自己的房间。”

很庆幸我的2020,以这本由女性学者撰写的《女性天才——弗吉尼亚•伍尔夫》为今年的读书之旅画上句号。女性学者的视角,或许更能客观地描述女性在平权路上面对的种种困境,它可以作为一本伍尔夫的传记,也可以作为伍尔夫作品的入门解读;更重要的是,它让现代的女孩子们看到女性前辈们在平权路上奋力拼搏的力量。