千里江山图的读后感大全

《千里江山图》是一本由孙甘露著作,上海文艺出版社出版的平装图书,本书定价:59.00,页数:394,特精心收集的读后感,希望对大家能有帮助。

《千里江山图》读后感(一):谁人不爱这千里江山?

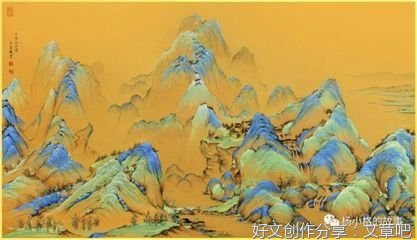

1104年,宋徽宗赵佶创办了翰林书画院,最先从这里出来的一位学生交出了一幅作品——《清明上河图》,他叫张择端。赵佶还想创作出一幅与之匹敌的名画,他看上了年仅十三岁的王希孟,甚至作为皇帝的他还亲自传授王希孟绘画技艺。投桃报李,王希孟十八岁那年,用半年时间,创作了一幅长达十二米的青绿山水画长卷——《千里江山图》。“宣和供奉王希孟,天子亲传笔法精。进得一图身便死,空教肠断太师京。”而后,王希孟英年早逝;而后,此画为我国十大传世名画之一。 在千里江山的背后,是金人对宋朝国土的虎视眈眈。

800多年后,历史重演。国土沦丧,外有日寇窥伺,内有军阀混战。 中国革命的星星之火,也正在经受严格的考验。 上海,我党内部有间谍渗透,外部有反动派特务的蠢蠢欲动。在此生死攸关之际,党中央做出决定:不惜一切代价将还在上海的中央领导转移,撤离到瑞金等后方区域。此计划名为:“千里江山图”计划。 这便是孙甘露老师最新的长篇小说《千里江山图》,一部谍战小说,一部红色小说。 与一般的红色小说将视野置于大舞台、大人物上不同,孙甘露将故事设定为更为艰险阴深的地下党员与敌对特务的对抗,用主要笔墨刻画地下党员的英雄事迹。在烟火气中勾勒敌我矛盾的尖锐,在历史角落里拾起牺牲烈士的故事,在地点转换中再现理想主义者的光芒。

故事的开头是一段人物群戏,身份各异的地下党员轮流出场,为开会而来。紧接着,画风突变,气氛紧张,节奏加快,特务闯入会场,抓到部分地下党员。开篇即高潮,悬念层生,扣人心弦。 特务为何得知开会消息?严密分析之后得出一个明显的结论——内部有奸细,就在开会的12人中! 与此同时,另一条线,反动派的目的也暴露无遗:抓住浩瀚同志,弄清“千里江山图”计划。 存亡之际,陈千里临危受命,赶赴上海,主持计划。 陈千里知道,他的对手,就是老谋深算的叶启年,这个人,不好对付。 他必须万分小心! 陈千里经过简单的测试,反动派在我党安排的内奸就露出马脚,却也令人忧虑:这难道就是代号“西施”的国民党特务?陈千里潜意识告诉自己,事情不可能如此简单。 他必须谨慎、谨慎,再谨慎! 陈千里知道,要完成这个绝密计划,他必须失去一些东西。但是,哪怕是再重要的东西,自己的亲人、自己的生命,都值得。 他早已将生死置之度外,他的伙伴们亦是。 敌人布下天罗地网,陈千里惊天破局,结局让人不忍卒读。

草蛇灰线,伏脉千里。 层层递进,娓娓道来。 惊心动魄,有条不紊。 “为什么战旗美如画,烈士的鲜血染红了她。”我们今天所拥有的一切并不是理所当然的,我们应当常怀感激,感激可敬的理想主义者。 千里江山,如诗如画;若是那豺狼来了,迎接它的有猎枪。

《千里江山图》读后感(二):吾将上下而求索,虽九死其犹未悔

他们说暴风雨即将来临,我不禁露出微笑。近几年来,在影视剧领域最怕看的是某题材的影片,但在小说领域最喜欢看的则是谍战题材的故事。怕看影视剧是因为现在的魔改剧让人看完目瞪口呆,某些剧情真的是无脑到了极点。而喜欢看小说则是因为作者赋予了故事人物饱满的性格、坚毅的品质以及能让人共情的情感爆发点。

由上海文艺出版社推出的,作家孙甘露以三十年代的上海为时代背景刻画的最新长篇小说《千里江山图》便是一部能让人代入其中,产生共情的优秀作品。孙甘露用文学的形式讲述了一个坚守信仰的故事,一个隐秘而伟大的历史事件,一个身处乱世却甘愿入局的至真、至爱的坚忍旅程。

1933年的一个冬日,处于至暗时刻的上海,正运作着不为人知的绝密计划。然而这场秘密会议竟意外被窥破,十二人中的半数与会者沦入阶下之囚,执行绝密计划的小队面临着前所未有的困境。此时结束训练的陈千里临危受命,重整队伍,在上海继续执行绝密计划。

绝密会议为何还未开始便遭到打击?队伍内部是否隐藏着敌人的奸细?那个内奸又是谁?众目睽睽之下,陈千里又将如何在这场事先早已张扬出去的作战计划下,避开内奸的目光将这场转移战推进下去?

在他们的面前是被窥破的被动局面,也是他们用生命追求的不悔信仰,为了取得最后的胜利,即使早已知道迎接他们的是一场死局,仍毅然决然的为了信仰而放弃了生的权利,在他们心中,一名谍报人员牺牲小我是为了成全大我,舍弃小家为得是我们所拥有的大家。

善与恶、正与邪的对决成为小说最真实的历史展现,那段至暗的时光里,有着许许多多个像他们一样的人,为了迎接黎明而奋斗,为了结束战争而牺牲。“千里江山图”是此次任务的代号,又何尝不是一种对未来光明世界的一种愿景呢。

谍报人员之所以能成为英雄,是因为他们将信仰视作生命,将大我置于一切的首要位置,当我们需要他们时,当国家需要他们时,他们将无怨无悔为了胜利而奉献出自己的一切,哪怕是仅有的生命。

就像麦家著作《风声》中对于谍报工作职业生命的诠释:谍报工作的职业生命是毁灭——毁灭黑暗,毁灭光明,毁灭阴谋,毁灭正义,毁灭秘密,毁灭信任,毁灭一切不能被毁灭的存在,谍报就是从天庭上盗下火种的普罗米修斯,让黑夜里的秘密再也无法隐藏。

《千里江山图》读后感(三):王朔:像是上帝按着他的手在写

我一直想给你写一封信,但是不知道怎么落笔才不会泄露。这是小说《千里江山图》结尾处一封没有署名的信的第一句话。没有署名,但预设了对象,在这洋洋洒洒的文字中,爱、悲悯、希望,于乱世中腾空,既为整一个故事做了解说,又跨越时空和当下的我们寒暄,去看山上的桃花,仰望头顶的星辰。

王朔曾说,“孙甘露的书面语最精粹,他就像是上帝按着他的手在写。”我曾对这精致的赞誉感到吃惊,但在读完孙甘露时隔二十多年创作的长篇小说《千里江山图》后,有了一些认同感。

“躬身入局”,入的是孙甘露文学创作的局。

先锋,曾是孙甘露特有的标签,也是那一代作家在八十年代的浪潮中不断叫嚣、挑战的武器。事到如今,他们依旧被冠以“先锋作家”的称号,但整个阵营已经发生了剧烈的变化,有的回归传统写作轨道,也有仍在坚持的。

孙甘露在《千里江山图》里,一改奇幻、瑰丽和试验的先锋色彩,以历史写实的方式讲述一段暴风雨来临的故事。

这其实出乎我们的意料。

但在进入小说后,语言美学带来的慰藉与主题关联很少,甚至会在我们早已界定的主题叙事中呈现出另一种“超越的美”。在相对容易描写的环境描写中,他的处理得心应手:

这不是纯粹为了交代环境进行的描写,而是烘托出人物叙事的氛围,没有篇幅很长的烘托和渲染,精准、干净,又空灵。

而孙甘露也借人物之口,尝试着诗性表达:“桃李无言,残阳苦被,鸟雀喧扰。”

就连暴力现场,也不失美学。小说中有一处杀人是如此描写的:

小说开始,一群人就登场了,眼花缭乱。

我们带着解密的思路跟着人物们一一走进深处,然后发现了一组又一组有趣且奇特的关系,而这一组组关系形成对比和差异,饱满了整个文本。

比如爱人。小说中有很多组爱人关系:易君年与凌汶、董慧文和陈千元、凌汶和龙冬、陈千里和叶桃、小凤凰与卢忠德,哪怕是陶小姐和宋先生这种外遇关系都处理得很有趣。他们之间,既有生死与共,同为一个理想赴死的情谊,也有摇摆在爱情和信仰间的彷徨。尤其是易君年。反派角色却爱上了正面人物,又不得不亲手杀了自己的爱人,看似富有深情的心理活动恰恰刻画了一个自私刻薄的形象,很有意思。

又如兄弟。从名字上,我们就和故事里的人物一样,一眼认出了陈千元和陈千里的兄弟俩。这两兄弟在战乱中分别,又冥冥之中重遇于一个计划,再不得不舍弃,在国面前,家如散沙。

再看师徒。小说里也有几组有趣的师徒关系,准确的说,是一个老师和多名学生。叶启年和三个学生之间的对手戏,很不一样,因为他们每个人在他心中的地位是不对等的,有极为信任的,也有浮于表面的,当然还有“因爱生恨”的。

最后是父子(女)。老方和儿子在同一个阵营,叶启年和女儿分属两个阵营,这两组关系本身就是对比。然而叶启年对于叶桃的死耿耿于怀背后,还牵扯出更深层次的东西——身份认同的问题,就像他借小说中“另一个我”孟老之口说的那样:“野心炽盛者,机狡为乐,到头来不免反噬。”

虽然王朔认为孙甘露的书写像是上帝按着他的手在写,但是上帝并没有打算开读者们的眼,所以在《千里江山图》中,好像没有上帝视角。

或许这是因为小说本就是讲述一个秘密,如若有了上帝视角的介入,读者的解密感会降低。可事实上,我们在阅读很多小说时,爱情小说也好,侦探小说也罢,猜到下一步发生什么也是常发生的事情。

现在的读者都太聪明了。

在《千里江山图》里,我们好像又变笨了。比如一开场出现的群像描写。一群人参加一个会议,然后绝大多数人被抓了,接着就要开始清查,揪出内奸。但作者给我们营造出一种人人都可疑,人人又好似都可信的局面。又如这个书名,既是这次活动的代号,同时也是北宋王希孟创作的名画。在阅读初期,我想着这个秘密一定是藏在这副画里面,可事实并非如此。孙甘露预判了很多我们读者的预判,才让这部小说险象横生,拥有阅读的快感。

小说的结构,就如同书名《千里江山图》一样,孕育了另一种美学意义。人名、地名、事件、物件、行为成为了篇章的组成部分,并用一种散文、短句的方式缓和了紧张的敌我冲突。这种缓和在整个小说叙事中也处处有呈现,那些熟悉的街道,上海的街坊,广州的茶楼,小船、弄堂、报刊亭……一种生活中的慢与松弛,与短短数月、你死我活的争斗故事带来的情绪上的紧张感,形成呼应。

宽、窄、灭亡、重生,都在一个语境中。

到最后,我都没有讲这个小说究竟写了一个怎样的故事。因为的确没想到孙甘露的长篇新作会选择敌特这个的叙事主题,诚然这是当前的一个热门话题,但不在我的阅读兴趣范围内。事实上,现在很多红色叙事的小说很容易走进胡同里。对于作者而言,如何周全文学性和主题性是一大挑战。

前段时间,看到一位读者关于《百年孤独》的分享:

在主题、内容之外,我们还可以谈那些让我们有所触动的情愫,就像开头那封信所期盼的那样: