那些看见的与看不见的

那些看见的与看不见的

《伊索寓言》里有个这样的故事:上帝创造人时分别给了他们两个口袋,一个在前装着他的优点,一个在后装着他的缺点。于是当人们互相走近时,将自己的优势挂在前面,展示自己,而目之所及的却是他人的缺点。

人们总是容易被表面现象所蒙蔽,固执地认为自己高度之高、深度之深,但其实事物的本质又有何区别呢?无论是国际游还是国内游,名胜游还是乡村游,自由行还是跟团游,无非都是一次旅游,都是一场心灵与自然、与历史相契合的精神旅行。如果仅仅根据所到之处知名与否,或该次旅行的消费金额来评判高低,这便是金钱至上的功利主义的表现。名胜或乡村风景,并不能因世俗的利益而估价,因为每一处风景都是独一无二的。与心灵相契合,让灵魂栖息,旅游才有了意义。当旅游染上铜臭,一切都将索然无味。

诚然,这种“鄙视链”已经浸入了我们生活的每一个角落!人们为追逐所谓的高端,而对其所看不起的都以低端作结。其实,这种现象与外来文化的入侵和社会生活的快速发展不无关系。社会生产力的发展,创造了更多的物质文明,互联网的应用和科技水平的提高,促进了文化的交融与碰撞,加速了所谓的“知识阶级”与“非知识阶级”的分化。人类与生俱来的向上感,促使他们朝着文明的前沿前进,追逐着更新、更深、更广的宇宙,从而探索宇宙,这本无可厚非,而人与生俱来的缺点——优越感,却在这一过程中也被不断放大了!

我认为,对个体来说,这也无可厚非,因为谁都会为拥有了生活中某个“高大上”的事物而感到內心舒畅。但对于整个社会来说,当这种风气盛行,便犹如冬天雪地里越滚越大的雪球,终将带来灾难!当优越感更进一步加深,滋生出更大的社会温床,它终将演变为金钱的、世俗的、欲望之上的社会恶习,并将如一朵娇艳的食人花一般,将文明这株幼嫩的花朵全部吞没。

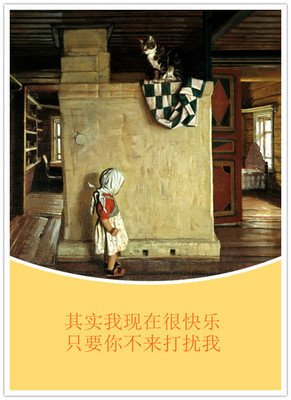

我们所要坚守的,是那在物欲横流的社会中仅存的文明的土壤,不忘初心,方得始终。国内游,何尝不是旅游?乡村游,何尝不是旅游?我们看不见的往往是实质,而看见的只是形式,却总为其沾沾自喜,这又何尝不是灵魂的羁绊呢?