贡献不可忽视的印刷匠人冯道

在五代十国的动荡年月里,每个人都迷信“枪杆子里出政权”,而迷失了自己,对于以前一直遵循的礼仪道德十分不齿。冯道很看重四书五经等儒家经典对“世道人心”的教化作用,但当时存世的这些典籍因为辗转传抄、错漏百出,且保有量极少,普通民众难得一见。

为振兴文教事业,冯道建议以长安《开成石经》为底本,刻版刊行《九经》,从后唐长兴三年起至后周广顺三年,全部工程告成,共用22年(932-953),共计印出《易经》、《尚书》、《诗经》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋穀梁传》、《仪礼》、《礼记》、《周礼》共130卷,对后世印刷有深远影响。

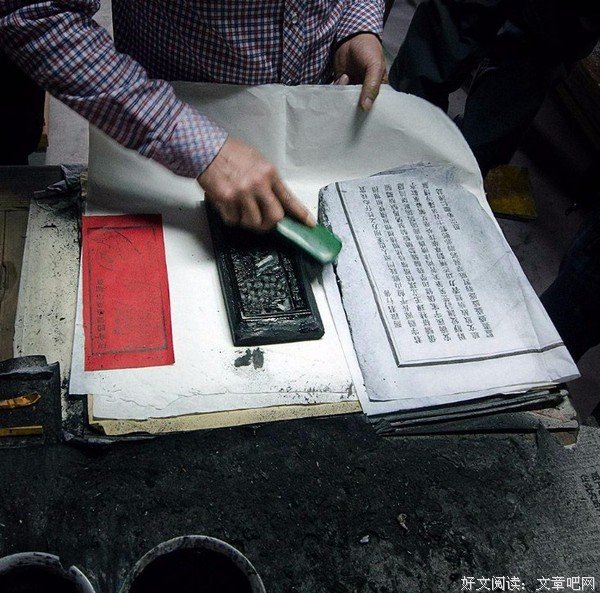

一般来说,每块雕版可连续印刷一万次,每个工人每天可印1500-2000张,每张约400-500字,可见这种复制技术的工作效率远超手抄劳动。所以自此以后,成千上万本儒家经典书籍,从帝王将相和文人墨客的专属品,进入寻常百姓家,《旧五代史》称为“流布天下,后后赖之”,对传统文化的弘扬发展起到了很大作用。

冯道发起的这次活动,是中国历史上第一次大规模普及应用雕版印刷术,对其进行了一次系统的总结和完善,为雕版印刷大规模应用于主流文化领域积累了丰富的经验,为古代印刷术的发展成熟做出了重大贡献。

印刷术对文化传播的作用是不言而喻的。它使书籍的流传更为广泛,打破了世族门阀对书籍的垄断,使天下读书人终有书可读。

冯道早年曾效力于燕王刘守光,后历仕后唐、后晋、后汉、后周四朝,曾先后效力于后唐李存勖、后唐李嗣源、后唐李从厚、后唐李从珂、后晋石敬瑭、后晋石重贵、后汉刘知远、后汉刘承祐、后周郭威、后周柴荣十位皇帝,期间还向辽太宗称臣,始终担任将相、三公、三师之位。

后世史学家出于忠君观念,对他非常不齿,欧阳修作《新五代史》,其《冯道传》上来就说,礼、义、廉、耻,是立国最重要的法度;他指责冯道在《长乐老自序》中对自己历事四朝而洋洋得意,是真正的不知廉耻;司马光更斥其为“奸臣之尤”。

实际上关于雕版印刷术发明的时间,学者们是有争论的,大体有汉朝说、隋代说、唐初说、晚唐说、五代说,甚至还有北宋说。但是就考古发现来讲,现在所见到的最早雕刻实物是1906年新疆吐鲁番出土的唐武周刻本《妙法莲华经》残卷,刻印的年代不晚于697-704年;另一个实物是1966年韩国在新罗王朝(668-735年)时期的故都庆州市佛国寺释迦塔进行修复过发现的汉文印本《无垢净光大陀罗尼经》,刊行年代为702年,据史料推断此经应刊于唐东都洛阳。

大家都知道韩国的做法,近年来韩国一直把中国文化和人物说成是韩国的,把孔子、李白、端午节、太极等等都说成韩国的,端午节甚至韩国还申请了世界非物质物化遗产。对于这种出土在韩国的东西更得说是韩国的啦。于是也就有了印刷术是韩国人发明的这种声音。不过打脸的是上面有武则天时期武则天发明的字。这就证明雕版印刷术在我国发明之初就通过佛教传到了朝鲜半岛。我们现在所能看到的最早的有年月可考的雕版印刷实物是在敦煌发现的印刷于868年的唐代雕版印刷《金刚经》。

通过上面的例子大家可以看到,早期有证可循的印刷品都是与佛教有关的内容。这与南北朝及隋唐时期佛教在中国的盛行有密切的关联。那句著名的“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”想毕都听过的。这就见证了佛教在中国的流行,到了隋唐时佛教更是达到鼎盛。比如隋文帝笃信佛教,由于他的提倡,天下之人,从风而靡,竞相景慕,民间佛经多于六经数十百倍。可见当时从上到下抄写经书规模之大,人们对佛教的信奉达到了狂热的地步。由于佛教的迅速传播使得佛经和佛画的需求量激增,手抄复制的方式已经远远不能满足社会的需要。所以雕版印刷的主要内容就是佛道的经典图文,此外还有贴近人们思想、为市民阶层所常用的通俗书,如日历、诗文等。也就是雕版印刷术一开始在应用领域很少有关于儒家的经典。