学前教育:在大自然中长养

上世纪80年代初的乡村,凋敝而荒凉。在我生命的记忆中,虽没有挨饿的影像,但生活的窘困还是在我的脑海中刻下了深深的印痕。那时候,为了糊口,父母几乎每天都是日出而作,日落而息,过着面朝黄土背朝天的生活。我就像是一株长在田野里无人打理的狗尾巴草,在风雨中顺其自然地疯长着。在那片自由的天地里,白天,我和小伙伴一起捉蚂蚱、斗蟋蟀、摔泥巴。晚上,胆小如鼠的我不敢出门,躺在床上,母亲一边摇着蒲扇,一边给我讲孙猴子的故事;或是在院子里,我安静地躺在母亲用臂弯做成的摇篮里仰望黑黢黢的夜空,繁星点点,还调皮地眨呀眨呀的。偶尔,有流星划过天际,倏地,便消失得无处可寻了。

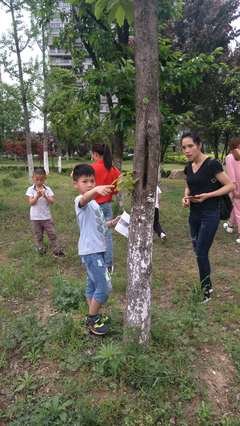

我很早就知道“育红班”这个词了,也就是现在的学前班或幼儿园。我不知道那时的幼儿园为什么叫这样一个名字,怪怪的。现在想来,也许是那时全国江山一片红,小孩子作为共产主义事业的接班人,更要根正苗红,从小就要把我们一个个不谙世事的孩子都变成“红孩儿”吧。不过,育红班我是一天都没有上过的,只是见过别的小朋友上课。课堂就在离我家并不是很远一块宽敞的露天空地上。没有教室,没有黑板,没有桌凳,也没有课本。一群衣衫不整脏兮兮的小朋友散乱地坐在斑驳的树荫下,由老师领着,伸出一双双沾满泥巴小手,一边拍,一边齐声合唱“你拍一,我拍一,一个小孩坐飞机……”清脆的童声伴着小手拍出的整齐调子,听来特别悦耳动听。老师就是我们村上的姑娘,身材高挑,面目俊秀,声音甜美,阳光般的微笑,一朵一朵地漾在脸上,边唱边一左一右地拍着手,一副自我陶醉的样子。我当时就被深深地吸引住了。回家后,我闹着母亲要去育红班,但不知为什么,育红班最终还是没有去成。