古诗文名物新证(全二册)读后感1000字

《古诗文名物新证(全二册)》是一本由扬之水著作,紫禁城出版社出版的平装图书,本书定价:198.00元,页数:570,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《古诗文名物新证(全二册)》精选点评:

●我买过的最贵的书(貌似)所谓曲高和寡什么的,但是定价也实在是太高了吧><

●第二册

●香道诸篇、隐几与两汉书事。(我等寒人于此确有认知障碍。。)

●買了兩年了,價格昂貴,但是不失為一套超級好書啊,揚之水先生的書賣得越來越貴,也越來越氾濫了,看來大陸好作家還是太少了啊!

●拿到手了,铜版印刷,质地好。上册女味忒重。

●初看了一点,就放不下了。

●两宋茶事于我最有益

●写学术考古文章不难,但把学术文写得风清月朗不易。

●赵老师书

●看完这个又想到还有一本奢华之色没有收啊………

《古诗文名物新证(全二册)》读后感(一):当文字与名物再会

读古人的诗词,常有茫然不知所谓的时候,一如盲人摸象,瞎子问日,众口千词不如一见的释然,两册书虽不厚,但所选的图片资料清晰丰富,一扫文物古墓坟堆里的灰尘感,未央宫的精美香炉,到琳琳璀璨的簪钗实物图,无不带给人一种阅读的满足感。加之作者考据严谨,言辞亲和,在肯定的同时不绝对,同时旁征博引,打开了更多探索古文物及诗词的眼界。是值得珍藏之书。

《古诗文名物新证(全二册)》读后感(二):幽光

好作者,好文笔,好装桢。扬之水经历读书黄金时期重回书斋,于名物之学多有建树,笔下确实言之有物。虽为女性,却无扭捏之态,学养丰厚自然从容平和。书中图片精美,繁花似锦,各类器物或精致,或古朴,或朴拙都溢出一种别样的幽光,让人们能捕捉到些许旧日时光中的流光碎影,体味其中的淡淡诗意。掩卷静思,实在要感谢作者于冷板凳上写下这等文字,这等好书,使我等浮躁之心得片刻沉静。

“平易的叙述在日常生活的表面轻轻抚过,却激活了其中本来具有的诗性的品质,而诗意便建立在对生活细节的关注和品味,对寻常事物的牵挂和爱惜。”书中如是说,信夫。

《古诗文名物新证(全二册)》读后感(三):引一段

后序里,作者有一段话,很有意思,今摘录如下:

我本来研究的是文学,因此尚须回过头来,看一看名物研究究竟能够为文学做些什么。

诗,当然也包括文,有各种各样的读法。赏其才思,赏其韵致,是一种;解读与诗相关的故事,亦即求索其“本事”,也是一种。《唐子西文录》:“东坡赴定武,过京师,馆于城外一园子中。余时年十八,谒之。问余:'观甚书?'余云:'方读《晋书》。'卒问:'其中有甚好亭子名?'余茫然失对。始悟前辈观书用意盖如此。”断章取义借用这里的一点意思,则读诗读文只留意于其中的“好亭子名”,也可以算作一种读法。

《古诗文名物新证(全二册)》读后感(四):不是评论,只是读后闲话(二)

这是一部精致、深细、博杂的书。扬之水的著述经常能够兼融学识与趣味,这是很了不起的。整体上,我更喜欢第二册,这种喜欢除了趣味的因素,也许还与性别有关。具体说来,我最喜欢的是《宋人居室的冬和夏》、《两宋之煎茶》、《两汉书事》、《书房》、《两宋香炉源流》、《从孩儿诗到百子衣》等篇。不过,书中也偶有疏忽,比如:第213页的配图,北京右安门明万贵夫妇墓出土的金事件编号应该为[10-4]:4,图中写成[10-4]:3;第372页将《吕氏春秋》的“十二纪”写成“十二季”;第404页把《万历野获编》的作者沈德符写成沈德潜。另外,可能是为了追求图像的清晰和色泽的鲜亮,这部书采用铜版纸印刷,这个真是糟糕透顶,阅读起来反光很厉害,晃眼得慌。

《古诗文名物新证(全二册)》读后感(五):隐囊与熏香

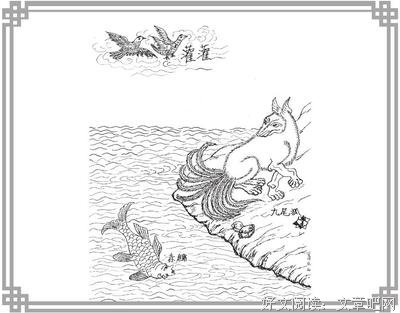

以前看老京剧电影《宋世杰》,周信芳老先生的那个版本,遇杨春那折,宋世杰上场的时候夹着一个大枕头,唆使杨春告状后,下场时,还有个身段,把大枕头抛给杨春。看一些舞台版,改为一个包袱。以前不明白这个东东是什么玩意,觉得人老了就是麻烦,出门还要罗哩罗嗦的带这么些东西。后来看了沈从文、扬之水、孟晖诸位先生的相关名物研究文章,才明白宋世杰老先生抱的应该是一个隐囊,就是供人倚凭的软囊。犹今之靠枕、靠褥之类。结合剧中宋世杰出场时候的念白,是明白这个老头子就是提了个马扎来看热闹了。

四进士的故事背景在宋朝,从家具发展的沿革来看,隐囊已经是末期了,即将被椅子之类的垂足而坐的家具所取代,但是在戏剧中,还保留了这一古老的遗风。虽然今人已经不理解这种东西的用处,(不然不会在现代的演出本中改为包袱)但还是依样描画留存了下来。古典的戏曲总是保存着旧时的美好,例如古典的礼义廉耻四维八德的道德,也比如这个小小的隐囊。

与此相反还有一个今人误解古人的小道具的应用。

看过两次计镇华的《邯郸梦》,倒数第二场,已经变成哈利波特魔法院长邓布利多的卢生,大红灯笼高高挂、采战过度,余日无多,要焚香净手写一道钟王法帖的遗奏,为他孽生的儿子讨一个出身。在表现焚香净手的时候,丫鬟捧过一个常见的供炉,高耸插着三炷香,计帅颤巍巍在上面熏了手。

在我们现代生活中,一般人说起焚香,好像只有这种供炉高插线香的形式。其实,这种香炉式样,更多的是祭祀用,而线香,也是明代以后才逐步广泛普及起来的。

那时候的人在鼓琴或写重要文件,表示珍重的时候,焚香净手所用的香炉和香的形式更多是用香丸、香片等颗粒状的材料放在盒装香炉里用微火焙烧,散发出的香烟来熏濡,借之余香盈手,或随妙音播散,或集于纸上芳馥。

《邯郸梦》的故事在唐代,那时候线香还没出来呢。

这点小知识也是得之于孟晖先生的《画堂香事》《花间十二声》,扬之水先生的《古今名物鉴证》等书。

当然我不是苛求戏剧物美工作者一定要“无事无来历”的考证,这也未免有点过于刻舟求剑、胶柱鼓瑟,但以后的演出中那三根线香就可以免了吧。演员表演的时候,还要担心不让髯口、服装挂到,也免得让观众担心那小小的香头烫了心目中大熊猫。