《巴别塔》经典影评有感

《巴别塔》是一部由Dirceu Getulio / Felipe Seffrin执导,巴西主演的一部2007类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《巴别塔》精选点评:

●很好的片子,关于语言和交流。

●语言不通,就是生死之隔。

●如果这是真的,我真庆幸人们曾经狂妄地想要建造那座巴别塔——只有一种语言的世界该有多么无聊……

●很喜欢很喜欢叙事。

●SJBD

●有点惊讶 三个本以为独立开来的故事其实紧密相连 虽然我并不是很能理解第三个故事里面的聋哑女孩 幸好最后是he

●太丧了

●有点深刻有点写实,好多线索……不同文明不同种族。。希望能有巴别塔呢……人生本孤独……片子拍的挺好的……怎么看过的人那么少……

●“因为我们听不懂对方的语言”

●最暗的夜,最亮的光。

《巴别塔》影评(一):巴别塔观后感

看一个纪录片的时候,里面提到这部电影,是讲沟通问题的,片名是圣经里面的一个故事,上帝让建通天巴别塔的人们语言不通,无法交流,阻碍他们继续建下去。影片很长,而且超压抑,中间一度想走开了,但是故事扣人心弦,又很想继续看下去,而且完全不敢快进,怕快进就错失了好多剧情。。看到小孩和保姆在沙漠里出不去好担心,幸好保姆和美国家庭小孩没事,女主也安全回国了。不知道摩洛哥那个家庭最后结局怎么样,看不大懂。日本家庭那一part结局不太懂,为什么父女对妈的死说法不一。

《巴别塔》影评(二):《巴别塔》《撞车》《红色小提琴》结构音乐作用对比

电影音乐结构性电影典型样本作用分析:

《红色小提琴》:结构与陈事,提琴为素材必然脱离不开陈事,结构上占卜拍卖凸显。

《撞车》:结构(造境不强),因故事线索过于多而交织复杂,以音乐为主的结构梳理极为重要,再加过多别的功能信息量会超载。

《巴别塔》兼顾造境与结构,相似动机与旋律在不同音色上的组织使以上13段器乐曲情绪相近,而几乎每一轮呈现完四个子系统情节后均会有对应器乐声,最后回归段落更加密集。最重要音乐功能首要还是结构。

《巴别塔》使用手法更接近《红琴》,因《撞车》多线条展开过于错综复杂,《红色小提琴》和《巴别塔》的多线叙事规则清晰(前者每次用占卜、拍卖标识,后者四个子系统几乎都是按顺序轮转说明),因此虽然《巴别塔》中音乐无陈事作用,但出于剧本设置复杂程度,清晰固定结构框架下与《红色小提琴》都将音乐兼顾结构与其他功能。剧本功能复杂度给音乐手法留下喘息空间。

《巴别塔》影评(三):大师戴爷

当年 我问她:

“巴别塔”导演 既然是想送给世人这样一个美丽的礼物,那为何要用如此隐晦的方式?完全可以简单一点 这样接受的人会多一点。哪怕因此牺牲自己水准。可这样是否也有另类的伟大。

她手搭在我肩上,“慈祥”地说:“你觉得这部电影很难懂吗?......其实你可以再多看看一些别的电影.....”原话记不得了 大概内容就是如此。

那年,大概08或09,甚或07。北大,满眼春光或是玉兰花。从人满为患的教室出来,刚接受完戴爷两小时每句话都高浓度极其抽象让你直接颅内高潮的电影课程。

她讲课从来不看稿 善用极其复杂而精致的长句,且内容包罗万象每句都是制高点且充满了哲学意味,360全方位拂动你的人生观世界观价值观知识量,让它们轻舞飞扬。她的话,是真正的出口成章。可以直接拿去印书打印,你还得熬夜看很久才能看懂的那种......

从此之后 我开始看“蓝白红”三部曲 “霸王别姬”,仅豆瓣mark过的电影快一千部。

也懂得了曾经的问题虽然出发点是好的,可实际上一切好的作品到了某个境界就该独立存在,仅仅作为一个美好的事物而存在。为能看懂的人准备。为能欣赏的人而准备。而不该是“教化”,或者刻意去具备这样的功能。万万不能。实际上也没必要。

当然 也不排除她当时实际上也一时间无法回答我这个傻妞的问题哈哈哈哈。因为我现在才发现当年其实我想问的并非是一个电影学术问题,而是一个哲学问题....But那时真的很困扰。困扰到些许生气。

Anyway,想说,戴锦华 中国最优秀的学者和教授。

这是另一个我真正多年念念不忘的人。

伟大的人。

伟大的女性。

“奇葩的人”。

又是真正“正常的人”。

生而为人 太宰治说:“我很抱歉”。

生而为人 有人满眼是大海 满脑是天才。满嘴是珠玉。满身是星光。

戴爷 我爱你!❤️

《巴别塔》影评(四):《巴别塔》中的多层次文化冲突

巴别塔也称通天塔,据《旧约创世纪》第11章记载,在创世之初,人类使用相同的语言,彼此和睦相处,他们准备建造一座通天巨塔以示人类的伟大,此事惊动上天。为阻止人类接近自己的狂妄,上帝使人操不同语言,而后人们相互猜忌,各执己见,最终人类分崩离析。2006年上映的轰动一时的电影《巴别塔》正是以此为由头展开的,然而语言真的是沟通的最大障碍吗?影片给了我们重新反思的机会。“巴别”有混乱之意,就如德里达多所说,语言的变乱使“翻译既是必要的又是不可能的”,造成人、家庭、国家乃至全社会的矛盾根源到底是什么?本文试图就此问题进行探讨与分析。

电影借一次枪击,将处于不同文化背景的四个国家(美国、墨西哥、摩洛哥、日本)串联在一起,通过非线性的叙述,并借助不同文化特质的具象表达(如家庭结构、国家警察、民族音乐等),引发了人们对于沟通隔阂的深度思考。这种隔阂并不是在任何一个单一层面上的,就人员安排而言,它囊括了黑、白、黄种族,年龄包含了老中青幼,影片希望借助这些元素将其中的冲突与矛盾放在一个更大的平台上探讨。

一、 个人层面的隔膜

首先,个人层面可以分为人自身的自我与本我。对于日本女孩儿千惠子来说,身体的缺陷与亲情的确是使得她得“本我”与“自我”产生分裂,如她在公共场合裸露身体以博得关注;同时,另一个角度是人与人之间的隔膜,包括警察和平民、父母子女、夫妻之间。耶瑟兄弟时常为了小事吵架,摩洛哥警方不明就里就像牧羊父子三人开枪,理查德夫妇之间的沟通也出现了问题……

二、 家庭的隔膜

家庭父母子的三角结构是人类历史上维系种族的基础,而将结构学原理联系到家庭中便可知:夫妻二人的关系倚靠第三者—子女的存在而得到固定,就这部影片而言,对于四种文化下的家庭均关注了其内部关系:为了孩子的问题,美国夫妇来到摩洛哥挽救濒临灭绝的婚姻;日本女孩儿最终释怀内心与父亲相拥而泣;墨西哥母亲在美国非法劳作是为了儿子的幸福;摩洛哥父亲想要保护两个儿子才带着他们逃离警察的追查……

然而,此片着重想要表达的还是家庭成员间隔阂的产生:美国夫妇中的丈夫由于在小儿子去世时选择了逃避,给这个缺乏必要沟通的家庭带来危机,二人选择来到陌生的摩洛哥寻求新的解决办法;摩洛哥的家庭不和谐是由于孩子与父亲沟通较少,片中得母亲一直沉默不语,父亲则只会督促儿子干活却不关心儿子的内心情感,而在得知小儿子偷窥姐姐洗澡和错杀了美国旅客后,父亲也只是实行了简单粗暴地殴打;日本家庭的隔膜或许有些复杂,首先由于女孩儿的生理缺陷,使得她与社会的沟通先天就存在着障碍,在此基础上又经历了目睹母亲自杀,得不到忙于工作的父亲的关爱等,最终导致了其病态的渴求爱的心理,对裁判的顶撞、和队友爆粗口、引诱牙科医师、吞食摇头丸,甚至是赤裸勾引警察,这一系列的行为不能说与家庭关系的缺失没有关系;墨西哥家庭看似和谐,但对于一个母亲已离开故土十多年的家而言,沟通同样是一种奢侈品。

然而仅仅探讨家庭内部关系显然不是导演的目的,通过家庭中的隔阂而折射出的国民性是更深层次的内涵。露丝·本尼迪克曾在《文化模式》中说过,对于社会成员而言,“他生于其中的风俗就在塑造着他的经验和行为。……,其文化的习惯就是他的习惯,其文化的信仰就是他的信仰,其文化的不可能性就是他的不可能性。”因而影片中的家庭的表现其实质上是国家文化的作用结果。

三、 国家层面的隔膜

1. 美国:个人主义的膨胀

美国一直强调自我精神,但这种自我精神被放大之后却是极度的自负,从个人角度的“嫌弃当地的可乐”到美国政府对枪击事件的惶恐,在对待他国时,美国永远以“正义”自居,对枪击持有过分的警觉,拒绝使用当地的救护车,认为枪击为恐怖分子所为,急需救援的妻子只能在美国政府机械般的政府工作流程中忍受痛苦,这种自以为是在夫妻关系中是造成不和谐的重要因素。

2. 摩洛哥:父权当道

在浓烈的伊斯兰教文化中,父亲拥有至高无上的权力,就像影片中孩子的父亲那样,而女性几乎永远代表的沉默无声。

3. 日本:冷漠的发达

在繁忙的都市生活中,人们仿佛是社会高速运转的大机器的一部分,多数人好像成了广义上的“失语者”,与喧闹的人群、高耸的大厦相对着是人们死寂的内心,如果说美国是文化的沙漠、摩洛哥是自然的沙漠,那么日本则代表着灵魂的沙漠。

4. 墨西哥:局外的茫然

在对于墨西哥文化的解读上,我们可以从婚礼的镜头中找到浓烈的拉丁气息,从音乐到舞蹈,从婚礼到庆贺的杀鸡场面,拉丁文化中得热情奔放与自由得到了充分体现。然而当婚礼结束那个保姆想要回到美国时,却遭到了边境警察严苛的搜查,最终使得冲出边境偷渡的事件发生。本国是一片欢愉的乐土,那么那些偷渡到美国的人真的能够得到一个更好地天堂么?

四、 文化隔膜的解读

美国对于异文化有一种先天的排斥,他们将拉丁文化视为“危险的”、“野蛮的”,这种先入为主的观念本身就成为阻碍沟通的围墙,其次,将墨西哥人标签化也是为沟通的高墙添砖垒瓦。导致人类之间相互敌视和隔膜的到底是什么?我认为是人们内心的其实与隔膜。人类的科技在飞速发展,但是越来越先进的交通和通讯手段却使得人们之间的亲密和信任被割裂,使得每个人的内心成为一座孤岛。文化的多样性和异质性本来是跨文化传播的而积极因素,个文化之间的交流与互动是人类文化发展的基本动力,而文化也只有在多元的状态下才能展现出其非凡的魅力和意义。

费孝通曾经在概括文化自觉历程的时候提出“各美其美”,指的就是“不同文化中的不同人群对自己传统的欣赏”,但这种状态是松散而孤立的,如果缺少了后半句“美美与共”,那么当不同文化接触时,矛盾和冲突就会一触即发。美国、摩洛哥、墨西哥和日本都具有各自的文化,但文化冲突的必然性不能成为隔膜的理由,人与人之间的理解和包容将成为“最亮的光”,引导着“黑暗的夜”化解冲突,向“天下大同”迈进。

《巴别塔》影评(五):圣经巴别塔与影片巴别塔的比较分析

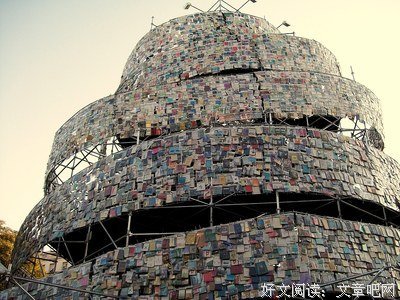

一 圣经中的巴别塔

圣经创世纪第十一章中记载了这样一个故事:“那时,天下人的口音、语言都是一样的。

他们往东迁移的时候,在示拿地遇见一片平原,就住在那里。他们彼此商量说:“来吧!我

们要做砖,把砖烧透了。”他们就把砖当石头,又拿石漆当灰泥。他们说:“来吧! 我们要

建造一座城市和一座塔,塔顶通天,为了传扬我们的名,免得我们分散在全地上。”上帝降

临,要看看世人建造的城和塔。上帝说:“看呢!他们成为一样的人民.都是一样的语言,

如今既做起这事来,以后他们要做的事,就没有不成功的了。我们下去,在那里变乱他们的

口音,使他们的语言彼此不通。”于是上帝使他们从那里分散在全地上;他们就停工,不造

那城了;使众人分散在各地,所以那城就叫做巴别。(创世纪:11:1-9)

而据考证《圣经》中的巴别塔确实真实存在,它位于伊拉克境内,在南部美索不达米亚的某

一平原地带,称为示拿,后改为巴别。示拿地包括宁录诸城,如以力、亚甲、甲尼等。古时

通行于亚细亚西部的楔形文字即发源于此。

“Babel”的英文引申义即为“sence of noisy talking and confusion”意为难以传达,

互相干扰,不得要领之意。维特根斯坦曾说:“语言是一个人世界的界限”。对于圣经中修

建巴别塔的人来说,语言的混乱和沟通障碍则使得人们之间开始产生了障碍和隔阂,使得人

与人之间出现了明显的界限与边界。而失去了统一语言的人们因为无法进行有效的沟通而开始互相争吵,互相猜忌,从而使得人类开始分崩离析,四处分散开来。

二 电影中的巴别塔

圣经中的人们因为语言沟通的障碍而产生意见分歧,从而分崩离析。而墨西哥裔导演亚历桑德

罗·冈萨雷斯·伊纳里图所执导的这部电影《巴别塔》,则通过四个引人入胜,错综复杂的故事

向人们揭示了埋藏在语言之下的人性深处更为深刻的隔阂与阻碍。

北非摩洛哥境内的小山坡上,黑人兄弟俩正无忧无虑地放着羊,此时他们的父亲手捧着刚刚从

日本朋友那里得来的步枪欣喜地向他们走来。乱世之中拥有如此稀罕物,自然如获至宝,父亲

随意向远处开了一枪以试试手感之后。远处随即传来一辆旅游巴士的紧急刹车声。此车上坐满

了来自世界各地的游客,其中一对美国夫妇理查德与苏珊来荒凉的非洲旅游完全是为了挽救他

们濒临崩溃的婚姻,只留下心爱的孩子在美国由墨西哥保姆照顾。在经过了反复的争论以及内

心的挣扎之后,两人依然摆脱不了怅惘的心结,正搭巴士奔向下一个目的地。不料悲剧突然降

临,一颗子弹穿过车窗,击中了妻子。为了挽救爱人危在旦夕的生命,理查德千方百计四处求

救,怎奈人生地疏、语言不通,任何一件简单的情况解释起来都遇到重重障碍。美国政府很快

得知消息,立即展开外交求援;当地的警察也迅速发现了肇事的父子,将三人包围在山坡。与

此同时,远在美国家中的墨西哥保姆很想在离家长达 9 年之后回去参加儿子的婚礼。于是,她

说服侄子陪她带着理查德的两个美国小孩儿同回墨西哥。在路上,由于人种与肤色以及语言不

通等原因,他们被警察当成绑架孩子的嫌犯而遭追捕,继而又与小孩失散。在遥远的日本,曾

赠与非洲朋友步枪的日本人亦面临着重重的困境,不久前妻子莫名自杀,聋哑的女儿在母亲自

杀后更加自闭,并且还靠勾引她遇到的每个男人来宣泄心中的痛苦。短短的 11 天中发生的事

情几尽浓缩了这世上所有的不幸,而所有的不幸几乎源于沟通的不畅。除了在他们之间看似不

可能出现的联系之外,所有事情似乎都是发生在不同国家中的偶然事件,所有的人都被地域距

离和人与人之间的沟通失误分隔开来,可是这些看似偶然的事件却又有着必然的联系。11 天

的时间里,四个家庭跨越了美国,墨西哥,非洲,日本以一种不可思议的方式而联系起来,而

影片所表达的悲剧式的结局也恰好暗示了片名所要表达的“巴别塔”的含义。来自不同的国家,

讲不同的语言,受不同文化影响,在不同的居住环境下生活的人与人之间沟通的冲突和混乱。

三 圣经中的巴别塔与影片中的巴别塔的对比探析

小时候看过的一本童话书里曾经讲过这样一个故事:“在人类刚刚诞生之时,人与人之间

的沟通是不需要语言的,在亚特兰蒂斯这片古老大陆上生活的人们只需要通过心灵感应,便

可以了解人们之间在想什么。所以那时的人们也不会产生意见分歧,每个人都可以感受的到

其他人的想法。而突然有一天,大地突然开始陷落,所有人都掉进了虚无之中,在没有时间和

空间概念的虚空中停住了。当世界重新恢复正常之后,原来的人们失去了他们的记忆,他

们忘记了如何用心灵来感知彼此的想法,他们忘记了曾经古老而发达的知识和智慧。所以人们

开始发明了语言和文字,用语言来作为沟通的桥梁,用文字来作为生活和思想的记录。

从这个故事中我不禁联想到,圣经中所说的“巴别塔”的混乱,在很大程度上也是因为人们对于语言这个工具的使用不当所带来的问题。上文所提到的维特根斯坦的观点:“语言是

一个人世界的界限”。也正是这样的意思,语言作为一种人与人之间交流的工具,在很大程度

上为人们提供了便利,而在不同的语言和文化环境下交流的人们却因为语言的不同或使用语言

的方式的不同而无法进行有效的沟通,从而产生了分歧与隔阂。而如何进行有效的沟通来化解

隔阂就成为了主要的问题。

反观影片中因沟通而产生的矛盾。在这部电影中,观众跟随影片中的人物横跨了三个大洲(美

国、非洲和亚洲),四个国家(美国、摩洛哥、墨西哥和日本)。在这种完全不同的地理环境,气

候条件和文化背景之下,看似截然不同的文化却因为人类的沟通而产生了复杂的联系。西方游

客和摩洛哥小村庄村民之间的紧张的关系;同为游客的西方人之间的矛盾和冷漠;墨西哥人和

两个美国孩子之间的友好关系;以及与之相反的,美国警察对墨西哥司机的敌对态度;在日本

父亲和摩洛哥农夫亲密无间的合作;摩洛哥警察对待美国人和他们同胞的极端态度等等。所有

这些细节在我们的眼前展现了一张复杂的文化关系网。2而在整部影片中带给我最深刻印象的

是日本女孩千惠子,因母亲自杀而陷入巨大悲痛而无法自拔的千惠子,认为从父亲那里无法得

到她想要的安慰,转而试图从其他男人那里寻求安慰和保护,然而在一次又一次的失败经历过

后,她选择了用裸体的形式来跟这个世界做斗争。复归于婴儿的她,站在家中高高的阳台上,

望着大千世界的车水马龙,只有在这个时候,她才开始尝试着去拉着父亲的手,像个孩子一样

躲在父亲的怀里哭泣。故事的最后,安二郎紧紧地抱着女儿,一句话也没有说,但往日的痛苦

和不安就瞬间消解了。镜头的最后,父亲和女儿肩并肩地站在阳台上,温馨的灯光逐渐模糊了

镜头。片尾这时出现了一行字,“献给我的孩子”。是的,在沟通无法达成一种默契或共识的时

候,只有最真实的情感才可以化解人与人之间的隔阂和阻碍。因为真实的情感不需要通过语言

来表达,影片中的摩洛哥两兄弟看起来似乎总是在争吵,但当弟弟看到哥哥中弹之后,就砸碎

猎枪主动认罪,当他向警察哀求着说:“救救我哥哥吧,他什么都没有做”的时候,我不禁泪

目。这是怎样的一种情感啊。同样,在苏珊生命垂危之时,理查德终于说出了那句我太爱你

了,自此看似濒临破灭的婚姻被挽救了。

影片的配乐在奥斯卡获奖感言时说:“我认为,我们真实的自我是在我们的灵魂里面,这超越

了语言、国家、种族和宗教。”而巴别塔则是在试图建立起一座沟通的桥梁,使得人们能够跨

越不同的种族文化和语言,以一种不可描述的情感和特质来进行沟通和交流。在我看来,这种

特质我们可以将它称之为爱。

四 巴别塔与巴别塔的意义

圣经中的巴别塔是人们在认为自己的知识和能力达到一定程度之后而决定建造的,这在一定程

度上也反映了人与神之间的抗衡。神为了防止人们变得更加强大而使得语言开始混乱。影片中

的巴别塔的寓意则是因为人与人之间因为沟通而出现了分歧和隔阂,从而无法理解彼此。而通

过什么方式来解决就成了问题所在。《巴别塔》向我们讲述了如此之多的令人感到沮丧的隔阂

与阻碍。然而其主旨则是希望人们能够关注于如何进行沟通和交流。巴别塔作为片名隐晦地表

达了人类语言不同之后的后果,而同时也隐喻了沟通的希望。按照《圣经》的叙述,人类的语

言最初是统一的,那么,既然曾经统一过,为什么就不能再次统一呢?不管巴别塔故事到底有

多少真理的成分,事实是,干百年来人们一直没有放弃追寻统一语言的梦想。比如之前曾有人

提出过构想一种通用的世界语言,在比如上文所提到的远古时代人们之间通过心灵感应来进行

交流。可见,人类一直以来都渴望能够在更广大的层面上得到他人的理解和认可,而这也是

《巴别塔》这部影片的主题之一。

综上,无论上圣经中的巴别塔还是影片中的巴别塔,其所要表达的都是一个共同的主旨,

即在语言无法建立起一个统一的机制进行交流的前提下,人与人之间,不同种族,不同文化之

间应该如何进行有效的沟通来互相理解,从而消除隔阂和分歧。我相信在当今的时代之下,

巴别塔已经不仅仅指的是语言上的不同,而是在更深的层面上指向着我们这个时代生活在这颗

星球上的形形色色的人之中的差异和区别。而我们所要做的则是像克服语言阻碍一样,用

人与人之间的相互理解和包容来沟通彼此,实现世界的和谐统一。