论宗教读后感锦集

《论宗教》是一本由施莱尔马赫著作,人民出版社出版的平装图书,本书定价:30.00元,页数:182,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《论宗教》精选点评:

●基督教的虛構是有意義的,它因道出智慧,雖然在解釋外部世界方面是錯誤的,但它啟發想像,使人能夠明白人生的痛苦和高貴,知道修煉之必要 聖潔之可能,超自然的東西雖然是一則寓言,但卻可能通過想像給外部事物以價值,這是肯定的。

●小市民口味

●教由心生,多年以前,禅宗曾会于此,但好走极端。而这本书讲的是一粒纯粹圣洁的心。用心去接近诸神,比用众多仪式和诸神去做买卖,要贴切许多。

●力图匡除附加在宗教上的形而上学、道德、艺术等外在因素,还原宗教之本原,真是宗教哲学里的一股清流啊

●浪漫派神父

●擦,129页到144页空白。

●有点受不了...

●13.08.12 迄 我觉得很感人,继而被人赶着写论文,一斤的瓜子儿嗑出八斤的皮,两三年之内不想碰这本书

●宗教本质观念是有点粗糙的,但结合传记来看又是能理解的。浪漫化的语言会让人不忍&忘记“责怪”这位伟大神学家的任性。

●对无限与直观的掌握构成了宗教的本质。对宗教的种种遐想虽变动不居,但其内核始终是稳定如一。说到底,还是人类自身的局限性限制了我们的想象。

《论宗教》读后感(一):心中的莲花

宗教的价值,就在于在心中构筑一个核,让最圣洁的种子在其中蔓延生长。

《论宗教》,有诗歌的语言,有佛陀的辩才。

青藏高原般的伟岸,需要付出极大代价才能得见真容。靠近再靠近,才能嗅到纯洁的空气,否则那仅是个传说。

《论宗教》读后感(二):【转】李毓章:论施莱尔马赫宗教本质思想的意义——对《论宗教》的思考

【摘要】施莱尔马赫认为宇宙是宗教的对象,宗教的本质既不是思维也不是行动,而是直观和情感。这就使宗教不再属于形而上学和道德学的领域,从而提出了不能用判断真理的标准判断宗教的合法性问题。同时这也开创了近代德国哲学-宗教哲学非理性主义的传统。用直观和情感界定宗教,实际上是从人的角度界定宗教,施莱尔马赫也就成了宗教人本学的先驱。

《论宗教》读后感(三):intellektuell和intelligibel在康德哲学语境下的含义与关系

intellektuell和intelligibel在康德哲学语境下的含义与关系算是一个不大不小的“难点”,曾经也困扰了我一段时间,今天看到邓安庆在此书中一处略显画蛇添足的脚注中也出现了误解二者含义的疏漏,所以就干脆在这里把前年和L师讨论该话题的结论贴出来,希望能帮到有相同困惑的人。

先上“反面教材”:

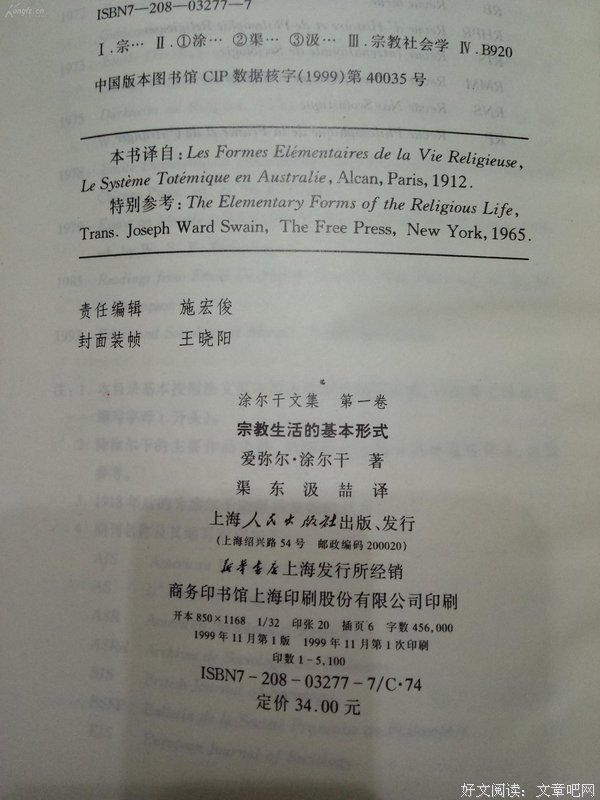

邓安庆在此书中的译注,页码见图再是康德原文:

<Prolegomena>,黄皮meiner2001版p88,§34,脚注1划重点:

intellektuell sind die Erkenntnisse durch den Verstand...译文:

……借由知性(Verstand)而获得的认识(Erkenntnisse)是智性的(intellektuell),这种认识同样也适用于我们的感性世界(Sinnenwelt);但纯粹只可借助知性而得到表象并且我们的感性直观无法通达的对象则叫作理知的(intelligibel)。因为毕竟每个对象都必须符合任意一种可能的直观,所以或许人们必须想象一种能够直接直观自在之物(Dinge)的知性;但我们对这样一种知性以及能够认识该知性的知性存在(Verstandeswesen)却是一无所知的(即,无法对其形成概念,译注)。

总结:

质言之,凡是有知性参与的认识统统都是intellektuell的,但intelligibel则是只有知性参与的认识。由此不难看出,intellektuell是一个更为宽泛的概念,而intelligibel则只是前者中的一个很小的子集。并且由于在康德哲学中一切人类认识都必然有知性概念(或多或少)的参与,所以我们甚至可以说,一切可能的人类认识都是intellektuell,不过反过来说则不成立,因为人类认识并不能穷尽intellektuell所指涉的范围。

case closed, all credit goes to L

《论宗教》读后感(四):摘要

一、施莱尔马赫:德国古典时代的现代人

施莱尔马赫与康德、费希特、黑格尔、贝多芬、谢林这一批德国古典时代的哲人和艺术家处于同一时期,但是他的文化教育使得具有“现代人”的特质。施莱尔马赫出生在改革派牧师的家庭,祖父和父亲都属于虔敬派,虔敬主义对他产生了深远的影响。虔敬主义是从路德宗发展出来,但拒不接受成为新正统的路德宗,因为虔敬派的主要特色,就是强调虔诚信仰的主观方面,即自由地因信称义,神秘地与上帝合一,而几乎所有的正统主义神学都是强调教义的客观方面,强调教会这个权威的中介。在这一点上虔敬主义和启蒙理性主义一样,反对这种权威的、客观的教义正统主义。但它与启蒙理性主义不一样之处在于,它不相信理智和只是对于信仰的意义,而相信直观和情感这些主观灵性的“内在之光”。在哈勒大学学习期间,他对康德的自由问题很感兴趣,但他承认,他从未领受过康德绝对道德命令的威力;相反,他更加重视的是德性,而非义务。怀疑精神,启蒙理性、自由与正义。丰富的人文学识,这些塑造现代人精神品格的东西,在施莱尔马赫身上都已具备。“牧师”的职业让施莱尔马赫以现代视角重新关注宗教信仰的意义:信仰的生活是一种灵性(精神)的生活,宗教不仅仅是直观,而且同时是情感,是对无限这的绝对依靠。

二、论述的靶子:蔑视宗教的有教养者

他所指的“蔑视宗教的有教养者”,应该是指启蒙运动以来在理性基础上形成各种所谓“理性神学”的启蒙学者。较远的有英国的“自然神论”、荷兰的斯宾诺莎的泛神论、较近的有德国康德和费希特的“道德神学”。

自然神论是17世纪从牛顿力学的第一推动力原理和洛克的经验主义哲学中发展出来的一个旨在以实际的方式运用哲学解决神学问题知识分子的运动,它特别批判了正统神学的超自然主义和神迹的因素。这种“神学”的结果仅仅是承认上帝作为世界的创造者具有“第一推动者”的作用,但并不干预世界本身的事务,由此造成上帝与世界的隔绝与分离。这是后来启蒙神学的基础。与自然神论相反,泛神论不是要把上帝与世界隔离开来,而是把上帝与世界“同一”起来。谢林对“同一”进行了阐明,认为泛神论不是说上帝等于万物,而是说上帝是万物之根源,并临在于万物之中。施莱尔马赫虽然赞扬斯宾诺莎,但是对于以“实体”自因的思辨形式表现出来的哲学学说他是拒绝的。道德神学是施莱尔马赫批评的重要对象,康德的“道德神学”传达了这样的基本思想:从人类最高的道德完善的实践理性需要推导出上帝临在的必要性。由于这样的上帝概念,只是基于实践理性高级的道德完善的欲求能力,因此本身是合乎理性的,费希特就由此进一步推论出,上帝概念高于天启概念,上帝通过天启将自身宣誓为道德立法者。但是在施莱尔马赫看来,这种表面上对上帝的敬重是现时代最渎神的思想,而他相反恰恰是要维护宗教领域的自主性,这个领域不是主体性的,而是个体性与社会性的;不是理性的,而是情感的;不是行动的,而是直观的,而且他同样是以康德孜孜以求的自由为目的,只是这种自由,不是康德的道德自律的自由,而是内心的自由(自由意识)与社会自由(基督教的团契)的有机结合。同时还要看到施莱尔马赫对浪漫派的艺术宗教或审美宗教的批评,他坚决反对把艺术、审美能混同到宗教意识中去,建立“感性宗教”不能直接等同于“神话”。

三、建立直观与情感的宗教

在<申辩>篇一开始施莱尔马赫就指出所谓的教养诸如人类与祖国,艺术与科学将永恒和神圣全都推入了世界的彼岸。在这里,施莱尔马赫的初心并非重建犹太山上的坍塌的城墙,而是出于本性不可抗拒的内在必然性质,出于一种神性的召唤去讲述自己的看法。他首先指出了二元相分的恒在,人类的灵魂也是两种对立的冲动的作品,"一个冲动是努力把它周围的一切,吸引到身边,卷入到它自身的生命中,并且在这里尽可能地完全看穿它的内在本质。另一个冲动就是渴望将他自己内在的自我从内心走出来,永不停息地向外扩展,以此来贯穿一切,分享其中的一切,而自身将永不枯竭。”该如何把这两个离得最远的外端联合起来呢,以让这一长列势力在一个封闭的圆圈中成型?施莱尔马赫指出肯定有一个确定的点,而有这样一些人可以参透成为局限的众人和无限的人性之间的中介者。这样的人,就是最高存在者的一个真正的牧师,“他把那些只是习惯于把捉有限和琐细东西的人,带到至高存在着的近旁”,“他力求唤醒还在昏睡中的更好人性的萌芽,点燃对至高无上者的爱火,让平庸的生命变成崇高的生命,让大地之子与他们同属的上天和好,使这个时代对粗鄙物质的依赖性保持一种抗力。但是一种更理想的状态是,人性的教牧真能得到一个更加美丽的使命,这时就没有人需要由别人来教导,因为所有人都由上帝来教导。在这里施莱尔马赫强调宗教亲身体验的重要性,从而与那些将宗教视为僵死文字的有教养者分道扬镳。在此基础上,施莱尔马赫指出自己在宗教上的最终目的”我想陪伴你们进入宗教最内在的深处,只有从这里出发它才首先与心灵对话;我想指给你们看,宗教首先是从人性的哪些禀赋中产生出来的,以及它是如何成为你们最崇高、最珍贵的东西的“。在他看来,宗教越来越多地就是致力于精神的发现这一事业,因为宗教按其完整的本质而言是远离一切体系性的东西的,就像哲学发自本性地倾向于体系化一样。宗教是从每一个比较好的灵魂的内部必然得流淌出来的,发源于自身,它属于心灵中的一块固有的领地,在其中它不受限制地统治着,它值得尊重之处在于,通过其最内在的力量感动最高贵和最优秀的人,使他们按照其最内在的本质获得认识。

第二讲开始施莱尔马赫深入论述宗教的本质。他运用延宕的方式试图将宗教从形而上学和道德重剥离出来。这三者具有相同的对象,即宇宙和人与宇宙的关系。但是就形而上学来说,它对宇宙进行分类,区分出这样以及那样的事物,探究现在已存在的东西的根据何在,演绎出现实事物的必然性,从自身出发弄出世界的实在性及规律。而宗教是不可以跑进这个领域里去的,它不可以有设定本质和规定本性的倾向,迷失在种种根据和演绎的无限性重,它也不可以有阐发最终原因和说出永恒真理的倾向;就道德而言,它从人的本性和人与宇宙的关系出发发展出关于义务的一个体系,它禁止和不允许带有带有不受限制的权力的行为。这也是宗教不敢擅自妄为的。宗教不需要用宇宙推导出义务,它不可含括规律的法典。(这两者是否就对应着前面论及的自然神学与道德神学,也即申辩中提到的自我持存和探索无限的二元对立,也是后文中提到的理论和实践的对立)宗教在哲学中是最高的东西,而形而上学和道德只是它的从属部门,因为它让两个不同但对立的概念变成同一的东西。宗教的本质既非思维也非行动,而是直观和情感。它想直观宇宙,想聚精会神地从它自身的表现和行动来观察宇宙,它想以孩子般的被动性让自身被宇宙的直接影响所抓住和充满。形而上学和道德在整个宇宙中只把人视为一切关系的中心,视为一切存在的条件和一切变化的原因,形而上学看到了人的有限性,道德则把自由的王国扩大无限。但是宗教则站在人的主体性的彼岸来看待这一切,因为它是对无限的感觉和鉴赏,而这无限不能是人同宇宙的对立,反之人是宇宙的一部分。进一步来论述对宇宙的直观,施莱尔马赫指出一切直观都来自被直观者对直观者的影响,来自被直观者之本源的和独立的行动,然后由直观者合乎其本性地对之进行摄取、概括和理解。(光线、压力)你们直观到的和察觉到的,不是事物的本性,而是事物对你们的行动过。你们所知、所信的东西,远远地处在直观的彼岸;这就是宗教。宇宙就存在于一种不断的活动中,每时每刻都在想我们显示它自身。宇宙表现出来的每种形式,宇宙根据生命的丰富性赋予每个存在物一种特殊化的实存,宇宙从它那丰富的、永远多产的母腹中产生出来的每一件事物,都是宇宙对我们的行动;因此,一切个别的东西都是整体的一个部分,把所有有限的东西都是无限的一种表现,这就是宗教。但是如果超出这个限度,那就会退回到空洞的神话中去了。直观是并且永远是某种个别的、特殊的东西,是直接的感觉,此外什么也不是;联系并概括成一个整体,这从来就不是感观的事情,而是抽象思维的事情。这就恰似儿童心灵的原始活动,它把一大堆数不清的现象以特定的、但单薄而稚拙的形象来加以把握。宗教决意避免赤裸裸的单调性,因为这种单调性将会再次毁掉神性的丰满。因此在宗教中一切存在着的东西对宗教而言都是必然的,它是一切自命不凡和一切片面性的唯一死敌。同时宗教是直观与情感的密切关联,无情感的直观什么也不是,既不会有合理的起源,也不会有正当的力量,无直观的情感也什么都不是。宇宙是在内在生命中形成的,只有通过内在的生命,外在的生命才获得理解。为了直观世界和拥有宗教,人才必须找到了人性,他只是在爱中并通过爱才找到人性。因此,宗教的宇宙直观是直观者在爱中对被直观者的行动进行摄取和理解的过程。之后<论宗教的培养>也是在此基础上提出宗教教育只能促使哪些想直观宇宙但还没有直观宇宙之能力的人睁开眼睛,在他直接的直观中、感动中,抓住宇宙对他的直接影响,领悟宇宙对其内在心灵的无限启示。

四、现代性发轫之际的神学

一个新的宗教典范再次以其宗教性而非形而上学和道德的形式进入到现代人的精神生活之中,因此汉斯昆把施莱尔马赫的神学定位为“现代性发轫之际的神学”。这种神学意味着:不再像中世纪甚至宗教改革中那样是一种离世,一种向世界之外的、超自然的东西的过渡;也不像在自然神论和启蒙运动中那样遁入到世界背后,成为一种形而上学的东西;毋宁说,在一种现代的理解下,是去亲近、直观和感受无限的东西,是无限或上帝作为永恒的绝对存在临在于有限的东西。